課題番号:1701

名古屋大学

列島内部のレオロジー構造推定

測地測量データに基づいて1891年濃尾地震の余効変動の時空間的な分布を明らかにし,その情報に基づいて中部日本地域における地殻・上部マントルのレオロジー構造を推定することを5年間の目標とする.平成18年度は余効変動の数値計算を中心に行い,レオロジー構造に対する余効変動パターンの感度を調べることで,最終目標へのステップとする.

三角測量データの整理を続け,地殻変動の時空間的な分布の基礎データを整理する.また,1891年濃尾地震や1948年福井地震の断層モデルを仮定して余効変動の計算を行う.その際,レオロジー構造モデルによる変動の規模やパターンの違いに着目し,その特徴を整理する.

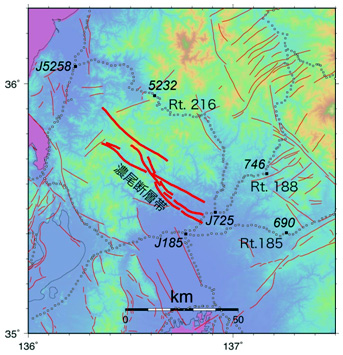

平成17年度までの研究により、濃尾地震震源域周辺では、余効変動として広範囲の沈降が生じる可能性のあることが分かっていた。そこで、平成18年度は震源域周辺の水準測量を見直し、余効変動の可能性がある変化の抽出を行った。図1は、濃尾地震の震源域付近の地形図、活断層分布および水準路線を示す。また、図2〜図4では、水準路線185番、188![]() 189番、216番について、水準測量データを整理した結果を示す。

189番、216番について、水準測量データを整理した結果を示す。

路線185では、路線西側の震源断層に近い地域で、本震発生時に1メートル近い隆起が生じ、地震後の20ないし30年間に最大25センチメートル近い沈降が生じている。この沈降の変化は非常になだらかで、沈降域の東端は瑞浪市の水準点690付近と考えられる。本震時の地殻変動は震源断層から10キロメートル範囲内に限られるが、余効変動は20〜30キロメートル程度離れた地点まで及んでいる。194年以降の沈降は東南海地震の影響である。

次に路線188![]() 189では、本震時には震源断層の両側で顕著な隆起-沈降が見られ、地震後の約50年間では最大10センチメートル程度の沈降が見られる。沈降域の北東端は白川町の水準点746付近である。185と188

189では、本震時には震源断層の両側で顕著な隆起-沈降が見られ、地震後の約50年間では最大10センチメートル程度の沈降が見られる。沈降域の北東端は白川町の水準点746付近である。185と188![]() 189はともに岐阜市のJ185を起点とするが、変動が及んでいない点を基準とした時の沈降量が倍程度違っている。これには、測量期間の違い、測量誤差(閉合差)などの影響が考えられるが、いずれにしても本震断層から30キロメートル程度まで離れた地点まで有意な沈降が検出されている。

189はともに岐阜市のJ185を起点とするが、変動が及んでいない点を基準とした時の沈降量が倍程度違っている。これには、測量期間の違い、測量誤差(閉合差)などの影響が考えられるが、いずれにしても本震断層から30キロメートル程度まで離れた地点まで有意な沈降が検出されている。

路線216は、図4では左端の水準点における地震後の変動量が![]() 5センチメートル程度と表示されているが、この点は路線188

5センチメートル程度と表示されているが、この点は路線188![]() 189との交点であり、実際には

189との交点であり、実際には![]() 10センチメートル程度と考えられる。この値を基準とすると、路線全体で顕著な沈降が生じていることになり、沈降が最大となるのは、大野市の水準点5232付近で沈降量は20センチメートル程度である。図1から分かるように、5232はこの路線中で本震断層までの距離が最も近い場所に位置しており、妥当な結果と言える。

10センチメートル程度と考えられる。この値を基準とすると、路線全体で顕著な沈降が生じていることになり、沈降が最大となるのは、大野市の水準点5232付近で沈降量は20センチメートル程度である。図1から分かるように、5232はこの路線中で本震断層までの距離が最も近い場所に位置しており、妥当な結果と言える。

このように、本震断層から30キロメートル程度の範囲内で、地震後30〜50年程度の期間に20センチメートル程度の沈降が生じていたことが明らかとなった。一部の路線では、複数回の測量が行われており、大まかな時定数を見積もることも可能である。今回明らかとなった予稿変動分布に基づいて、次年度以降に本格的なレオロジー構造の推定を実施する予定である。

なし

鷺谷威

無

|

| 図1 濃尾地震の震源断層(濃尾断層帯)と周囲の水準路線分布 |

|

| 図2 路線185沿いの上下変動分布。有意な余効変動が生じている区間を矢印で示す。 |

|

| 図3 路線188 |

|

| 図4 路線216沿いの上下変動分布。この路線は濃尾地震後に設置されたため、地震時の情報は無い。1948 |