課題番号:1301

秋田大学工学資源学部

震源域周辺の比抵抗構造精密調査

秋田大学工学資源学部は広帯域電磁法(MT(マグネトテルリック)法)により、秋田県内および東北地域を中心に、地殻の比抵抗構造探査を行う。断層面強度を低下させる要因である地殻内流体は岩石に比べて著しく低比抵抗を示し、その検出には広帯域電磁法が精度、探査深度において最適な方法である。

これまでの観測研究から、比抵抗構造の急変部と微小地震の震源域との間に対応関係が指摘されているが、地震の震源決定精度と比抵抗構造の決定精度が不足しているため、確定した結論には至っていない。比抵抗構造を高い精度で決定するためには、人工的な電磁ノイズの少ない観測点を選ぶ必要がある。さらに、観測点を高密度に配置する必要がある。このような観測を、内陸の大地震の震源域、あるいは微小地震が集中している地域で行い、比抵抗構造を、高い分解能で三次元的に決定することを目標としている。平成18年度はこの目標のため、秋田県中央部および東北地方で観測したデータを基に、比抵抗構造解析を中心に行う。表層部の比抵抗構造が深部に与える影響を調べ、必要に応じて補充観測を行い、詳細な比抵抗構造を求めることを目的とする。

将来大きな地震が起こる可能性のある地域を推定することや、比抵抗の時間的な変化を検出することも視野に入れている。新たな観測機材を調達することが可能であれば、広帯域電磁法の常時観測を行い、比抵抗の時間変化から地震発生の可能性が検出できるだろう。

比抵抗は地殻内流体を検出するための最適な物理パラメータであるが、Vp(P波速度)/Vs(S波速度)も地殻内流体に敏感なパラメータの一つである。比抵抗とVp(P波速度)/Vs(S波速度)の分布は必ずしも一致しない。両者のパラメータの一致する領域、あるいは異なる領域を比較・検討することによって、地震発生メカニズムに有効な情報を提供できるだろう。

平成17年度までの観測研究により、比抵抗コントラストの大きい部分と震源域との対応関係があることを示した。また、数10キロメートルしか離れていないのに二次元比抵抗断面が異なることも示した。この特徴が強首地域特有の傾向なのか、一般的な傾向かを調べることが平成18年度の目標である。表層付近の比抵抗構造が地下深部構造に与える影響を調べると共に、必要に応じて補充観測を行い、詳細な比抵抗構造を求めて、震源域との関係を明らかにする。

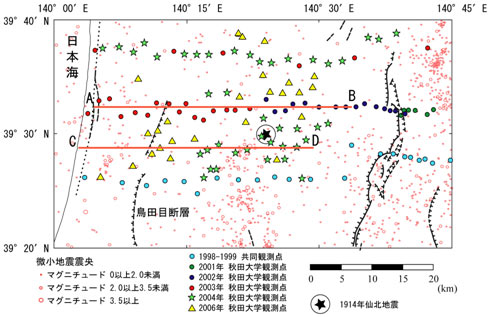

秋田県中央部の地図上にこれまでに実施した観測点と気象庁による1992年〜2004年の微小地震の震央をプロットしたものが図1である。図1に示した断面A-B,C-Dにおいて得られた比抵抗断面を図2に示す。比抵抗モデルはTEモード,TMモードともに考慮したインバージョンにより求めた。測線A-B上では微小地震が少なく,測線C-D上では微小地震が活発に起こっている。これに対応するように1914年仙北地震の震源直下の地表から深さ20キロメートル付近までの地下の比抵抗構造に違いがある。測線A-Bで数百Ωm(オームメートル)で比抵抗のコントラストはそれほど大きくないのに対して、測線C-Dでは比抵抗が数千Ωm(オームメートル)と高い部分と低い部分が存在しており、そのコントラストが大きい。このように1914年仙北地震震源付近では,地震活動の高い場所ほど比抵抗構造の違いが大きい傾向が見られた。

図1 観測点分布図 |

図2 比抵抗構造 |

秋田大学工学資源学部:西谷忠師、筒井智樹、坂中伸也

有

京大(大志万)、東大(上嶋)、東北大(三品)、北大(茂木)、富山大(藤)、東京工大(小川)、神戸大(山口)、鳥取大(塩崎)