- 現在位置

- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 科学技術・学術審議会 > 資源調査分科会 > 光資源を活用し、創造する科学技術の振興-持続可能な「光の世紀」に向けて- > 第4章 経済・社会の高度化に寄与する光 3 新しい光:アト秒パルスとテラヘルツ光

第4章 経済・社会の高度化に寄与する光 3 新しい光:アト秒パルスとテラヘルツ光

独立行政法人理化学研究所緑川レーザー物理工学研究室主任研究員 緑川 克美

3-1 はじめに

19世紀末のX線の発見以来、レーダー、レーザーそして放射光等、新しい光波あるいは電磁波の出現は常に科学と技術の地平を切り拓いてきた。そして21世紀は「光の世紀」とも呼ばれている。光で物の動きや構造を見ることは、いつの時代でも科学技術の基本である。しかし、これまでの光科学技術の開発は、可視光を中心とする限られた電磁波の領域で行われてきており、電磁波の幅広い領域に亘ってそのポテンシャルを十分に活用しているとは言えない。これは、近赤外~可視光の領域を外れると、レーザー光源のみならず、光学素子や検出器等の周辺機器もほとんど未開発であるためである。図1に示されるように、我々は広い電磁波領域のほんの一部分しか有効に利用していないとも言える。しかし、最近の光源技術の進展は目覚ましく、ここで紹介するように、光学素子等の周辺技術は未成熟ではあるものの、これまではほとんど利用できなかった未踏の光波の領域において小型でコヒーレントな光源が実現しつつある。そのような新しい光源の出現は、これまで理論や概念でしか捉えることができなかった様々な物質系の未知の現象やダイナミクスの観測を可能にし、計測、分析、制御等を通して様々な分野に画期的進展をもたらすものと期待されている。ここでは、そのような新しい光として理化学研究所で研究開発されている軟X線領域のアト秒パルスとテラヘルツ光を紹介する。

3-2 アト秒パルスの発生

フェムト秒レーザーの出現によって物理、化学、生物などの様々な分野において超高速現象の解明が進展するとともに、それが引き起こす非線形効果を利用して様々な物質状態の計測や微細加工が可能になった。フェムト秒レーザーは、今や日常的な研究の道具になりつつあるが、その先さらに短いアト秒領域のパルスの発生に関しては、現在の近赤外から可視レーザー技術の延長では原理的に不可能であり、その発生には従来の超短パルス光の発生に用いられてきたモードロック法とは全く異なる技術が必要になる。これは、波長800nmのチタンサファイアレーザー光の光電場の1周期が2.7フェムト秒であることを考えれば容易に理解できる。すなわち、800nmの光で発生できる最短パルスは約203フェムト秒であり、アト秒領域のパルスを発生させるには、より光電場の周期が短い極端紫外から軟X線領域の短波長光が必要になる。たとえば、波長800nmのチタンサファイアレーザーの27次高調波の波長は、約30nmであるが、この高調波電場の1周期は0.1フェムト秒(100アト秒)であり、これを用いれば約100アト秒のパルスを発生させることができる。そのようなコヒーレントな軟X線光を発生する方法は幾つか存在するが、現在、アト秒パルスの発生に最も適しているのが高次高調波である(注1)(注2)(注3)。高次高調波は、プラズマX線レーザーやシンクロトロン放射光に比べて、可視域のフェムト秒レーザーの非線形波長変換を利用しているため原理的に時間コヒーレンスに優れているという利点があり、これを用いて現在最短で130アト秒のパルスの発生の発生が報告されている(注4)。

(1)高調波の原理

原子や分子にレーザー光を照射すると、電子は光電場により励振される。レーザー強度があまり大きくない場合は、電子の振動のエネルギーは光電場に戻されるが、レーザー強度が大きくなり、電子の振動運動エネルギーがイオン化エネルギーと同程度になると、光電場により原子内のクーロンポテンシャルが大きく歪められ、トンネル電離と呼ばれる現象がおこる。このトンネル電離で生成された自由電子は、光電場に捕らえられ加速されるが、光電場は正弦波なので半周期後には、その電場の向きが逆になり、電子は向きを変えて元の原子核の方向に加速され戻ってくる。このとき、ある確率で元の原子(イオン)と再結合し、光電場から得た運動エネルギーとイオン化エネルギーの和にほほ等しいエネルギーを高調波として放出する(注5)。この時の観測される典型的なスペクトル分布と高調波の発生装置の概略を図1に示す。高調波強度は、初めの数次においては指数関数的に減少するが、媒質のイオン化エネルギーに対応する波長付近から、いわゆるカットオフ波長近傍までは、次数の増加にもかかわらずあまり減少しない、この領域はプラトーと呼ばれ、このプラトーの形成が高次高調波の最も重要な特徴である。

例えば、Ne原子中に波長800nmのレーザー光を約1015W/cm2に集光すると、再結合時の電子のエネルギーは約210eVになり、6nmまでのコヒーレント軟X線が得られる。このようにして高強度フェムト秒レーザーを原子や分子気体中に集光して得られる高次高調波の波長は、テーブルトップサイズのコヒーレント軟X線源として盛んに研究されており、その波長域は、いわゆる”水の窓”といわれる204nmにまで達している(注6)(注7)。

フーリエ合成の教えるところによれば、図1に示すような位相の揃った多数の高調波を重ね合わせると、時間領域では、等間隔のパルス列が形成される。このとき形成されるパルスの時間幅は、合成される高調波全体の帯域(高調波の本数)に反比例し、高調波の中心波長が極端紫外光より短くなると合成高調波数の総数が数本でも十分に1フェムト秒を切るパルス列が形成される。

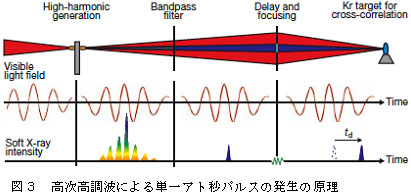

高次高調波の発生は、励起光の半サイクルごとに起こるため、通常のフェムト秒レーザーを励起光として用いた場合は、前述のようにアト秒パルス列が観測されるが、励起光を極端に短くし、高次高調波発生が励起光電場の半サイクルでしか起きないような条件では、高調波スペクトルが拡がり連続スペクトルとなり、これを適当なバンドパスフィルターで取り出すことにより、単一のアト秒パルスが得られる。Krauzsらは、この方法を用いて初めてパルス単一アト秒パルスの発生に成功した(注8)。その時のパルス幅は、約650アト秒であったが、最近は、250アト秒まで短くなっている(注9)。

(2)アト秒パルスの計測

通常、ピコ秒からフェムト秒領域の超短パルスの時間波形の計測には、自己相関法が用いられる。これは、測定されるパルスを2分割し、一方に時間遅延を与えた後、両方を非線形結晶等に重ね合わせて集光し、双方のパルスが結晶内で時間的に重なると信号強度が非線形に大きくなることを利用している。しかし、これを軟X線領域のアト秒パルスに利用しようとすると、容易ではない。そこで、アト秒パルスの計測の当初は、可視域のフェムト秒パルスと軟X線領域のアト秒パルスを用いた、いわゆる2色イオン化法が用いられたが、この方法では自己相関法のように直接的にパルス波形が見える訳ではない(注10)。

自己相関法は最も信頼できる時間波形測定法であり、これにより実験データから直接的にその時間波形が観測できる。しかし、軟X線領域でのその実現には、2つの問題を解決する必要があった。一つは、軟X線領域で非線形光学現象を観測しなければならないことである。可視領域とは異なり有効な非線形光学結晶の存在しない軟X線領域では、原子や分子の2光子イオン化が有力な非線形光学現象のターゲットであるが、これを観測するためには可視光の106倍、約1012W/cm2以上の強度が要求される(注11)。二つ目は、光学素子の問題である。自己相関を行うためには、被測定パルスを二分割するビームスプリッターや光学遅延回路を構成するための全反射鏡等が必要になるが、軟X線領域では、これらの光学素子は未だ開発されていない。最近、理研の鍋川等は、これらの問題を解決するために(1)高調波の強度に飛躍的増大(注12)(注13)、(2)分割ミラーによる全反射型自己相関計の開発、を行いアト秒パルス列の自己相関計測に成功した(注14)(注15)(注16)。図4に理研で開発されて全反射型自己相関計によるアト秒パルスの計測システムを示す。

3-3 応用と今後の展望

近赤外から可視域の超短パルスレーザーを用いたこれまでの超高速現象の研究の対象は、主に分子の回転や振動現象、あるいは原子・分子の最外殻電子、すなわち価電子の励起・緩和過程に関するものがほとんどであった。これに対して内殻電子の励起状態の緩和や電子遷移に基づく非線形分極の応答など電子が関与する現象の多くは数フェムトからアト秒の時間領域で起こるため、特に内核電子等の実時間分光には軟X線領域の極超短パルス光源が必要とされる。原子の内殻励起状態の寿命は、従来は、その遷移の発光スペクトルの線幅の測定から間接的に決定していたが、Drescherらは、波長13nmのサブフェムト秒パルスを用いて0.5fフェムト秒の分解能で内核遷移の寿命を初めて測定した(注17)。また、最近では、より短い250アト秒のパルスを用いて、光電場によって起こるトンネル電離の速度の測定を報告している(注18)。

一方、化学の分野では、フェムト秒レーザーによる分子のクーロン爆発が分子の過渡的な構造変化やエネルギーポテンシャルの変化の研究に利用されてきた。フェムト秒レーザーを強く分子に集光すると、電子はトンネル電離し多価イオンが生成されるが、イオンは電子に比べて十分重いので、電子が瞬間的にはがされてもその位置に留まり、その後イオン同士のクローン反発により爆発する。これを2次検出器で検出すると、爆発前の分子の形態が再現できる。しかし、これに可視レーザーを用いると、その光電場により分子の構造やポテンシャル自体が大きく変化してしまう。すなわち、プローブ光自体で被測定対象が変化する問題が生じる。これに対して軟X線のアト秒パルスを用いると、より高速に多価イオンが生成されるばかりでなく不必要な構造変化を起さないという利点がある。しかし、従来の光源では、そのような多価イオンを生成できるアト秒パルスは発生できなかったが、最近、理研で開発された強力な高次高調波光源を用いて、初めて、このアト秒領域でのクーロン爆発が観測された(注19)。さらにこの現象を利用して、図5に示すようなアト秒パルスの光電場の構造の計測にも成功し(注16)、軟X線領域においてもアト秒精度で可視域と同様な、いわゆるフリンジ分解自己相関計測が可能であることを示した(注20)。これは、フェムト秒化学からアト秒化学への第一歩として評価されている。

これらアト秒領域の実時間分光計測は、開始されたばかりで未だ従来の概念を覆すような斬新なデータは得られていないが、今後、実験が進むにつれて新たな現象や知見が得られることが期待される。

3-4 テラヘルツ光とは

テラヘルツ光は周波数が0.1~10テラヘルツ(波長3mm~30μm)程度の電磁波であり、従来、サブミリ波あるいは遠赤外線と呼ばれてきた波長帯にまたがる。この波長帯は電波と赤外線との中間に位置し、電波的な物質透過性と光波的な直進性や取り扱いやすさを併せ持つ。特に、テラヘルツ光は電波的な物質透過性を有する最短波長域であり、波長(~0.1mm)程度という空間分解能を活かした物質の透視イメージングへの応用に適している(注21)(注22)(注23)(注24)(注25)。また、光と同様にミラーやレンズ等による光学系の構築と輻射輸送が可能である。加えて、近年のテラヘルツ光源の進展と相まって、様々な分子結晶などからテラヘルツ帯に特徴的な吸収スペクトル(いわゆる、指紋スペクトル)が多数発見されている。類似のスペクトル構造は赤外域で知られているが、テラヘルツ帯の構造の主要因は分子間相互作用と考えられ、類似の化学組成の物質でも分子構造が異なるとスペクトル形状に大きな違いが出やすい。これらの特長から多数の魅力的な応用の可能性が提案されている(注26)(注27)(注28)。とりわけ、3THz以下(波長100μn以上)の領域は、物質に対する透過性が相対的に高いため、紙・衣服などの背後やプラスチックケース内に隠された対象物の検査といったセキュリティ関連への応用が期待されている(注27)(注28)(注29)。また、テラヘルツ波には放射線被ばくの心配がないため、不特定多数の対象に対する検査にも適用しやすい。テラヘルツ波と同様に物質透過性を有するX線では、特性X線などによる元素弁別はできても分子弁別は困難であり、このような利点はテラヘルツ波特有のものである。このようなこれらのテラヘルツ光の特性の利用して農業から半導体関連技術して医療まで様々な応用が提案されているが、ここでは理研仙台で研究開発が行われている郵便物中に隠された違法薬物や危険物質等の検出について紹介する(注27)(注30)(注31)。

3-5 テラヘルツ光の発生法

テラヘルツ光はガンダイオードあるいは共鳴トンネルダイオードなどのマイクロ波技術を使うと実現できるが、これらの技術で発生できるテラヘルツの周波数は、種々の応用には低過ぎるため、特殊な装置で周波数を逓倍する必要がある。また、シンクロトロン放射光や自由電子レーザーでもテラヘルツ光は得られる。これらの装置は巨大で非常に高価である。近年、テラヘルツ光研究が盛んになってきた大きな要因は、その光源の開発に画期的な進展が見られてためである。その一つは、テラヘルツパラメトリック光源の高出力化高効率化である(注32)。この方式では、周波数純度の高い広帯域波長可変テラヘルツ光が発生可能であり、テラヘルツ帯の微細な吸収スペクトルの測定や分光イメージングなどの応用が容易になる期待される。二つ目は、フェムト秒レーザーを光伝導アンテナに照射して発生する広帯域テラヘルツ光を用いた時間領域分光システムである(注33)。この方式は、フェムト秒レーザーの進展と相まって急速に普及するようになった。三番目の大きな進展は、量子カスケードレーザーの出現である(注34)(注35)。このレーザーは、通常の半導体レーザーとは異なり、量子井戸のサブバンド間の遷移による発光にもとづいて発振する。半導体量子構造の作製技術の進展より、原子層レベルで高精度に制御された半導体量子構造を数百層にもわたって堆積させる技術が現実となり、まだ、極低温での動作ではあるが数THzまでの発振が報告されている。実用的には、非常に期待される技術ではあるが、室温動作を得るまでには、未だ時間を要するものと思われる。

3-6 テラヘルツ分光イメージングによる封筒内の薬物検出

(1)原理実証実験

テラヘルツ光の応用の一つとして注目されているのが、禁止薬物等の検出である。我が国では、世界の多くの国と同様に法的に検閲が禁じられており、封書のような郵便物を開封するには捜査令状が必要となる。しかし、麻薬・覚せい剤のような違法の薬物や爆薬・生物剤のような危険度の高い物質の探知はX線等の従来技術では困難であった。このように決め手となる探知法がないため、これらの薬物等は検査されずに流通していると考えられる。そこで理研では、このような用途へのテラヘルツ波の応用を目指して、警察庁科学警察研究所およびエスアイ精工株式会社と共同して、代表的な約20種の麻薬・覚せい剤・爆薬のテラヘルツ吸収スペクトルを測定した。図1は代表的な透過スペクトル測定の結果である。測定サンプルは、薬物等の物質をポリエチレン粉末で15パーセントに希釈し、ペレット状に成形して作成した。結果として、測定したほとんどの試料で特徴的なスペクトル構造が確認された。また、比較対象として封筒の透過スペクトルを図2に示す。封筒では3THz以上では透過率はほとんど0となっており、また、3THz以下では顕著なスペクトル構造が見られない。従って、封筒内の薬物等を封筒を開けずに検出するには、0.5~3THzの領域でのスペクトル測定が非常に有効であり、薬物等が封筒に入った状態でも物質弁別が容易であることが確認できた。

次に、実際の封筒内の薬物検出の実証実験として、薬物を15mm×15mmのポリエチレン製小袋に入れ、国際郵便用の封筒中に封入した。使用した薬物は、合成麻薬MDMA、覚せい剤メタンフェタミン(通称、ヒロポン)、及び、参照試料のアスピリンである。このサンプルに対して、波長可変光源であるテラヘルツパラメトリック発振器(Terahertz Parametric Oscillator;TPO)(注32)を用いた分光イメージングを適用して封筒内の物質の同定検出を試みた。TPO光源は、周波数純度が0.1THz程度で波長可変範囲が1~2THzのパルス型テラヘルツ光源である。固体のテラヘルツ帯のスペクトル構造は緩やかな吸収構造であることが多く、この用途に対して必要十分な周波数範囲とスペクトル分解能を有する。この光源を用いた分光イメージング測定系を図3に示す。光源からのテラヘルツ波はサンプル面上で集光され、透過光はテラヘルツ用レンズによって検出器(Siボロメータ)に集光される。サンプルは、2次元走査型のステージ上に設置し、ステージを動かしながら各周波数で測定を行う。

得られた結果を図7に示す。右端の3つの画像は分離された各成分の空間分布画像を示す。上から順に、MDMA(合成麻薬)、アスピリン(参照用)、メタンフェタミン(覚せい剤)であり、各成分の空間分布が適切に分離された。このことから、封筒を開封せずに物質同定が可能であることが示された。また、同様の方法が複数の成分が混ざっているサンプルにも適用可能なことも確認された。

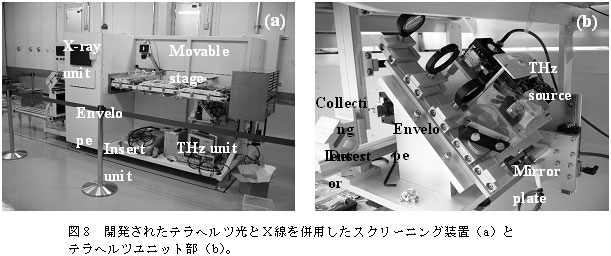

(2)検査装置の開発

テラヘルツスペクトルの利用により、従来困難であった封書内の物質の非破壊診断が可能となることが示されたが、他方、現実の利用に目を向けると、海外から送られてくる封書の数は1日に数10万通もあり、全ての封書を一つ一つ分光処理するのは実質的に不可能である。そこで、多量の郵便物を効率よく処理する方法として、(1)薬物等の隠匿可能性を短時間にチェックして疑わしい封書を選別(スクリーニング)し、(2)疑わしい封書のみを分光分析にかけて成分同定する、という2段階での検査装置を考案した。この装置では、特に禁止薬物の検知に主眼を置き、粉状の薬物を効率よく検知することを目指した。禁止薬物が粉体の状態で輸送される場合、その典型的な粒径は数100μm程度と考えられ、テラヘルツ波の波長と同程度となる。この場合、粉体にテラヘルツ波を照射すると散乱光が発生するため、この散乱光強度をモニターすることで粉体の有無を判別できると考えられる。一方、テラヘルツ波に対しては封書等の紙面は十分に平坦とみなせるうえに透過性も高いため散乱測定の大きな妨げにはならないはずである。これらのことから、テラヘルツ波を用いると封筒を開封することなく粉体の存在を検知できると考えられる。

実機では実験室のような理想的な環境は期待できず、特に、光学部品に不慣れな技術者でも光学調整が容易、コストの抑制、振動・雑音に強いシステム、といった条件が不可欠である。このため、プロトタイプ機を製作して実験を重ねたのち、平成17年度末に図8のようなスクリーニング装置を導入した。この装置では、光学調整の簡略化と部品点数の抑制のために放物面鏡をレンズ系に置き換えたり、高速で雑音や振動にも強いダイオード検出器(NEP=1×10-10W/√Hz、応答速度100kHz)を採用するなど、さらなるS/Nの向上と調整の容易さを図っている。また、X線検査も組み合わせ、紙のみが入った封書の除去やターゲットの粉体位置の同定に利用している。最終的に目標とする封筒処理速度は毎秒5~10通であり、1日に数10万通という封書の処理が可能な装置を目指して改良を進めている。

3-7 終わりに

フェムト秒高強度レーザーを希ガス等に集光して得られる高次高調波は、真空紫外から軟X線領域において非線形現象を発現できるほど強力な光源であるばかりでなく、現状ではフェムト秒からアト秒に至る極超短パルスを発生できる唯一の光源である。近年、その発生機構の解明と励起光源の進展とともに高効率および高出力化の努力がなされ、超短パルス性と高強度を兼ね備えた新しいコヒーレント軟X光源として注目されるようになった。ここでしめしたように軟X線領域の高調波では、従来のフェムト秒レーザーの限界を破るアト秒領域のパルスの発生が報告され、現在では新しい超高速光科学を開拓する重要なツールとなりつつある。

一方、テラヘルツ波に関しては、最近、その物質透過性や指紋スペクトルを利用した様々な応用が多数提案されている。特に、テラヘルツ波がよい透過性を示す非金属物質(ソフトマター)は産業分野で極めて利用が幅広いため、工業製品等の様々な測定対象の検査技術としての応用展開が期待できる。そのために必要な技術として、コンパクトな光源・分光装置や撮像型の検出器の開発が重要な鍵を握っており、現時点では、前者を中心とした開発が進められているが、検出技術の開発は立ち遅れており、早急に開発を進めて行く必要があると考えられる。また、世界的には、国家的な支援が遅れていた米国でテラヘルツ波を後押しする動きがスタートしており、セキュリティ関連の利用目的で膨大な資金が注入されている。この動きは、テラヘルツ分野の展開を後押しすると期待できる一方、我が国としてもテラヘルツ分野の技術・応用開発を早急に進めることが重要であると考えられる。

謝辞

テラヘルツ光の記述に関しては、理研仙台の大谷知行氏、佐々木芳彰氏、渋谷孝幸氏、東北大学の小川雄一氏、名古屋大学の川瀬晃道氏の協力に感謝する。

参考文献

(注1)A.McPherson, G.Gibson, H.Jara, U.Johann, T.S.Luk, I.A.McIntyre, K.Boyer, and C.K.Rhodes, J.Opt.Soc.Am.B 4, 595(1987).

(注2)M.Ferray, A.L'Huillier, X.F.Li, L.A.Lompre, G.Mainfray, and C.Manus, J.Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., L31(1988).

(注3)P.Salieres, A.L'Hullier, P.Antoine, and M.Lewenstein: Study of the spatial and temporal coherence of high-order harmonics, B.Berderson and H.Walther eds.,At. Mol. and Opt. Phys. 4, 83(1999).

(注4)G.Sansone, E.Benedetti, F.Calegari, C.Vozzi, L.Avaldi, R.Flammini, L.Poletto, P.Villoresi, C.Altucci, R.Velotta, S.Stagira, S.De Silvestri, and M.Nisoli, Science 314, 443(2006).

(注5)P.B.Corkum, Phys. Rev. Lett. 71, 1994(1993).

(注6)Ch.Spielmann, N.H.Burnett.S.Sartania, R.Koppitsch, M.Schnurer, C.Kan, M.Lenzer, P.Wobrauschek, and F.Krausz, Science 278, 661(1997).

(注7)E.Seres, J.Seres, F.Krausz, and C.Spielmann, Phys. Rev. Lett. 92, 163002(2004).

(注8)M.Hentschel, R.Kienberger, Ch.Spielmann, G.A.Reider, N.Milosevic, T.Brabec, P.Corkum, U.Heinzmann, M.Drescher, and F.Krausz, Nature 414, 509(2001).

(注9)R.Kienberger, E.Gouliemakis, M.Uiberacker, A.Baltuska, V.Yakoviev, F.Bammer, A.Scrinzi, Th.Westerwalbesloh, U.Kleineberg, U.Heinzmann, M.Drescher, and F.Krausz, Nature 427, 817(2004).

(注10)P.M.Paul, E.S.Toma, P.Breger, M.Mullot, F.Auge, Ph.Balcou, H.G.Muller, and P.Agostini, Science 292(2001).

(注11)S.Klarsfeld, A.Maquet: J. Phys. B 12, L533(1979).

(注12)E.Takahashi, Y.Nabekawa, T.Otsuka, M.Obara, and K.Midorikawa: Phys. Rev. A 66, 012802(2002).

(注13)緑川克美、須田亮、高橋栄治、鍋川康夫、応用物理73、167(2004).

(注14)Y.Nabekawa, H.Hasegawa, E.Takahashi, and K.Midorikawa, Phys. Rev. Lett. 94, 043001(2005).

(注15)Y.Nabekawa, T.Shimizu, T.Okino, K.Furusawa, H.Hasegawa, K.Yamanouchi, K.Midorikawa, Phys. Rev. Lett. 96, 083901(2006).

(注16)Y.Nabekawa, T.Shimizu, T.Okino, K.Furusawa, H.Hasegawa, K.Yamanouchi, and K.Midorikawa, Phys. Rev. Lett. 97, 153904(2006).

(注17)M.Drescher, M.Hentschel, R.Kienberger, M.Uiberacker, V.Yakoviev, A.Scrinzi, Th.Westerwalbesloh, U.Kleineberg, U.Heinzmann, and F.Krausz, Nature 419, 803(2002).

(注18)M.Uiberacker, et al., Nature 446, 627(2007).

(注19)T.Okino, K.Yamanouchi, T.Shimizu, K.Furusawa, H.Hasegawa, Y.Nabekawa, K.Midorikawa, Chem. Phys. Lett. 432, 68-73(2006).

(注20)鍋川康夫、緑川克美、応用物理76、133(2007).

(注21)B.B.Hu and M.C.Nuss , Opt. Lett. 20, 1716(1995).

(注22)Q.Wu, T.D.Hewitt, and X.-C.Zhang, Appl. Phys. Let. 69, 1026(1996)

(注23)D.M.Mittleman, S.Hunsche, L.Boivin, and M.C.Nuss, Opt. Lett. 22, 904(1997).

(注24)Q.Chen, and X.-C.Zhang : Appl. Phys. Let. 74, 3435(1999).

(注25)M.Yamashita, K.Kawase, C.Otani, T.Kiwa, and M.Tonouchi: Opt. Exp. 13, 115(2005).

(注26)Y.Watanabe, K.Kawase, T.Ikari, H.Ito, Y.Ishikawa, and H.Minamide, Appl. Phys. Lett. 83, 800(2003)

(注27)K.Kawase, Y.Ogawa, Y.Watanaabe, and H.Inoue, Opt. Exp. 11, 2549(2003).

(注28)K.Yamamoto, M.Yamaguchi, F.Miyamaru, M.Tani, M.Hangyo, T.Ikeda, A.Matsushita, K.Koide, M.Tatsuno and Y.Minami, Jpn. J. Appl. Phys. 43, L414(2004).

(注29)T.Ikeda, A.Matsushita, M.Tatsuno, Y.Minami, M.Yamaguchi, K.Yamamoto, M.Tani, and M.Hangyo, Appl. Phys. Lett. 87, 034105(2005).

(注30)渋谷孝幸、山下雅弘、小川雄一、大谷知行、川瀬晃道、レーザー研究33、 837(2005).

(注31)大谷知行、有吉誠一郎、佐々木芳彰、川瀬彰道、応用物理75、188(2005).

(注32)K.Kawase, J.Shikata, and H.Ito, J.Phys D 35, R1(2002).

(注33)坂井清美、分光研究50、261(2001).

(注34)J.Faist, F.Cappaso, D.L. Sivco, C.Sirtori, A.L.Hutcinson, and A.Y.Cho, Science 264, 553(1994).

(注35)R.Kohler, A.Tredicucci, F.Beltram, H.E.Beere, E.H.Linfield, A.G.Davies, D.A.Ritchie, R.C.Iotti and F.Rossi, Nature 417, 156(2002).

お問合せ先

科学技術・学術政策局政策課資源室