- 現在位置

- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 科学技術・学術審議会 > 資源調査分科会 > 文化資源の保存、活用及び創造を支える科学技術の振興 > 第4章 科学技術による新たな文化資源の創造 1 映像メディア技術による新たな文化創造

第4章 科学技術による新たな文化資源の創造 1 映像メディア技術による新たな文化創造

東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授 原島 博

1-1 はじめに

科学・技術と文化・芸術の関係は、図1のように表現することもできよう。図において、左側の円はいわば伝統的な科学・技術の領域、そして右側の円が同じく伝統的な文化・芸術の領域である。

両者の関係は、これまでこの2つの円が交わる領域(A)で議論することが多かった。すなわち、既存の科学技術によって、伝統的な文化芸術をどう支援することができるかという議論である。その内容には、たとえば文化財の調査も含めた発掘、保存、活用などに科学技術がどう役に立つかなどが含まれる。

これに対して、本章のテーマは「科学技術による新たな文化資源の創造」である。これは、これまでの文化・芸術に含まれていなかった新たな部分が、科学技術によってどう拡張されるかということで、図1ではむしろ左端の反転された三日月型の領域(B)に相当する。本節では、「メディアアート」を中心に、映像メディア工学からのアプローチを紹介する。

一方、図1にはもう一つの領域がある。右側の三日月型の領域(C)である。これは科学技術とは重ならない文化・芸術固有の領域であって、「科学技術による新たな文化資源の創造」というここでのテーマとは無関係なように見える。しかし、筆者は、その将来像を探る上で、この領域に対する考察を深めておくことが必須であると考えている。この問題は本節の最後で簡単に触れることにする。

図1 科学技術と文化・芸術の関係

1-2 メディアアートとか何か

映像メディア工学の進歩は、文化・芸術すなわちアートの分野に新しい潮流を生み出しつつある。「メディアアート」と呼ばれている分野がそれである。

メディアアートにはさまざまな定義があるが、簡単に言えば「メディア技術を使ったアート」である。しかし、そのメディア技術そのものも時代とともに進化している。それにともなってメディアアートも時代とともに変容する。

たとえば、画像・映像を中心とするメディア技術の進化は、図2のようにまとめることもできよう。まず「絵画」がある。スペインのアルタミラやフランスのラスコーの洞窟に、無名の画家が動物の絵を描いたのは、いまから1万年以上も昔のことであった。その「絵画」は、近代になってメディア技術の発展とともに、表現能力を大きく拡大した。19世紀の「写真」の技術は、絵画に写実的なリアリティを与えた。さらに「映画」の技術は、初期において活動写真と呼ばれたように、写真に動きをいれることに成功した。

これに実時間性(リアルタイム性)をもたらしたのが「テレビ」である。それによって、遠隔地の状況を時間遅れなく、まさにリアルタイムで同時進行で再現することが可能になった。

しかし、テレビはあくまで放送局から一方的に受信者に送られるだけであった。そこでは、いわば送り手と受け手が明確に分けられている。これに対して、双方向性つまりインタラクティブ性をもたらしたのが「マルチメディア(multimedia:MM)」であり、パソコンが映像を表現する中心的なメディアとなった。

そして、第3章で述べられたバーチャルリアリティ(Virtual Reality:VR)、すなわち「VR」の技術がある。VR技術は、単なる視覚や聴覚にとどまらず、五感全体を駆使するいわば体感メディアを目指している。

図2 メディアの進化

このようなメディア技術の発展は、それぞれの時点で新たなアート、すなわち写真芸術、映像芸術などを生み出してきた。テレビの発達は、ビデオカメラやVTRの大衆化によって、ビデオアートなる分野も生み出している。これらはそれぞれの時点でメディアアートと呼ぶことができるものであった。

そしていま、時代の最先端はコンピューターに代表されるデジタル技術である。今日では、メディアアートは、このようなデジタル技術を駆使したアート作品を意味することが多い。コンピューターグラフィックス(Computer Graphics:CG)、コンピューターアニメーション、ビデオゲーム、インターネットでのWEBデザイン、コンピューターによって制御された様々な空間アート(インスタレーション)などである。

こうして新たなメディア技術は新たなメディアアートを生み出してきたが、その流れにはもう一つ注目すべき側面がある。それは、新しいメディアが登場することによって、その一つ前のメディアアートが変質していったということである。

たとえば、19世紀における写真技術の登場は、絵画を中心とする視覚芸術に大きな影響を与えた。写実主義から印象主義への流れを加速し、20世紀になってフォーヴィズム、キュビズムを生み出した。テレビが登場することにより、それまでの映像芸術つまり映画そのものの見直しもおきた。

このようにメディア技術に代表される科学・技術の発展は、文化・芸術の発展と密接に関係しているのである。

1-3 メディアアートの例

以下、メディアアートの作品例を、「メディアミックス」「ネットワークコラボレーション」「インタラクティブ」「自己成長」なる4つのキーワードのもとで紹介しよう。

一つ目は、メディアミックスである。いままで視覚芸術と聴覚芸術、あるいは映像と音楽というように分かれていたものを、デジタル技術を用いてそれらの境界をなくそうとする試みである。たとえば、岩井 俊雄(東京大学)の作品「映像装置としてのピアノ(1995)」(図3)では、ピアノという音楽装置にCGを結びつけることにより、それを映像化することを試みている。

二つ目のネットワークコラボレーションの例としては、中村 理恵子と安西 利洋による「連画」(図4)がある。そこでは、2人のアーティストがネットワーク(インターネット)を通じて、受け取った絵をコラージュして送り返すという形で互いに絵を交換しながら、作品そのものを進化させることが実験されている。これまでのアートでは他人の作品に手を入れて改変することは許されなかったが、コピーが容易なデジタルだからこそ可能になった試みであると言える。

図3 映像装置としてのピアノ(岩井 俊雄 1995)

図4 元旦連画96(中村 理恵子+安斎 利洋 1996)

三つ目のキーワードは、インタラクティブである。これまでのアート作品はほとんどが鑑賞芸術であって、送り手(アーティスト)と受け手(鑑賞者)が分離していた。そこでは鑑賞者の行動によって作品が変化することがなかった。それに対して、デジタル技術に基づくインタラクティブアートでは、鑑賞者もそこに参加することができる。

その例としては、クリスタ・ソムラーとロラン・ミニョーノによる「Interactive Plant Growing」や、土佐尚子の「ニューロベビー」などがあげられる。

そして四番目のキーワードとして、自己成長がある。コンピューターに映像を成長させるアルゴリズムをプログラムしておけば、コンピューターは自動的に映像を成長させて作品を生成する。アーティストの役割は、作品の芽をコンピューターに埋め込むことである。

この先駆的なアーティストとして河口 洋一郎がいる。1970年代からグロースモデルという自己組織化アルゴリズムによって、「FLORA(1989)」(図5)などの一連の作品群を発表している。これもデジタルならではのアートである。

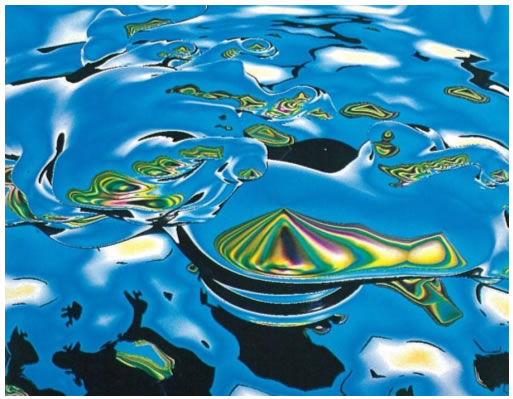

図5 FLORA(河口 洋一郎 1989)

1-4 科学・技術と文化・芸術の新たな関係

このようなメディアアートの試みは、科学・技術と文化・芸術の新たな関係を生み出しつつある。

もともと両者は、ルネッサンスの頃は近い存在であった。レオナルド・ダ・ヴィンチはアーティストであると同時に技術者であった。理性のみをよりどころとした近代の科学技術は、アートに代表される感性は科学の対象外として、この両者の関係を引き離してきたのである。

しかしながら、アート(Art)には、芸術とともに技術という意味もあり、両者は本来密接な関係があるはずである。その立場から、たとえば1920年代から30年代のかけてのドイツバウハウス運動は、「デザイン」をキーワードとして、両者を再び結びつけようとした。

これに対して、メディアアートはまた別の形で両者を結びつけようとしている。そこでのキーワードは「エンタテイメント(娯楽)」である。その娯楽が、いまや一大産業となった。たとえばゲーム、アニメ、マンガなどである。これにカラオケやパチンコを加えればまさに巨大産業となっている。

これらは、いずれも日本がリードしている文化・産業である。パソコンやインターネットに代表される情報技術は、残念ながら日本は遅れをとっているが、ゲームやアニメ、マンガは世界を席巻している。

これらには共通項がある。カラオケやパチンコも含め、いずれも仕事のためでなく、むしろ夕方5時以降の遊ぶための文化・産業であるということである。これは「アフター5産業」と呼ぶこともできよう。将来は、高齢化社会を迎えて、65歳以上の対象とした「アフター65産業」も重要になるであろう。

これはもともと日本が得意としている分野だったのかもしれない。スタジオジブリの高畑勲は、「12世紀のアニメーション」(講談社、1999)と題した著書で、実は12世紀の信貴山縁起絵巻や鳥獣戯画などの絵巻物に、いまの日本のアニメのルーツがあることを指摘している。

ところが、日本ではまだアニメやマンガは文化・芸術としての認知度が低い。産業としても世界をリードしているにもかかわらず、その地位は低いようである。国家的な育成も十分にはおこなわれていない。むしろ、韓国や台湾などの東アジアの方が、国家戦略として日本を追い抜こうとしている。いま我が国は危機的な状況にある。

1-5 文化・芸術のスパイラル的な発展

ゲーム、アニメ、マンガは、文化・芸術として低く見られている。これらと密接な関係があるメディアアートも同様である。それはなぜなのだろうか。

それは、図6のような文化・芸術のスパイラル的な発展の構造に由来しているのかもしれない。

図6 文化・芸術のスパイラル的発展

通常、文化・芸術は、伝統ある様式化されたものを指すことが多い。ところが、それが形式化すると、むしろそれを破壊する動きがでてくる。前衛と呼ばれる運動がそれである。そして混沌の時代を迎える。

混沌の時代になると、前衛はもはや魅力を失い、次に現れるのは、新たな建設へ向けた模索である。しかしその模索は新規性を重んじ、すべての可能性を追求するという意味で、時として成金的な装いも見せる。

成金は、そのすべての可能性が次第に当たり前になってくると、それだけでは満足できず、逆に削り取ることつまり捨象に関心が生まれる。これは様式化への道であり、成金は次第に伝統となる。そして、その伝統は、また破壊される・・・

戦後の前衛アートの後に登場したメディアアートを、このような文化・芸術のスパイラル的な発展のなかに位置づけると、混沌から建設へ向けた一つの試みとみなすこともできよう。いまはまさに情報技術の時代であり、特に戦後のテレビ→マルチメディア→VRという映像メディア技術の発展は、アートの世界に大きな可能性をもたらした。

しかし、それは多分に技術主導であり、百花繚乱的なメディアアートの世界は、上で述べたように成金的でもある。最先端のメディア技術のすべてを駆使するメディアアートは、一歩誤ると、とりあえず使って驚かせてみたいという意味での、単なるびっくりさせるアートになる危険性がある。それは10分間で飽きられてしまう刹那的なアート「10分間アート」である。メディアアートがなかなか芸術として認知されないのもある意味では当然かもしれない。

もちろん、たとえ10分間でもメディアアートが提供する新しい可能性、たとえそれがとりあえずは刹那的であっても、そこから受ける新鮮な驚きと刺激が重要であるとする考え方もある。すべての芸術や文化は、もしかしたら10分間の刹那的な快楽から始まっているのかも知れない。しかしいつまでも10分間アートでは、文字通り刹那的なアートとして次第に消え去っていく。いま重要なことは、10分間アートを百年先、千年先の後世に残る芸術・文化へ、どのようにして昇華させるかである。

1-6 体感アートから心感アートへ

マルチメディアやバーチャルリアリティに代表されるメディア技術は、五感を駆使した体感メディアを目指している。それに支えられたメディアアートも、「体感アート」であることがキーワードとなっていることが多い。

しかし体感アートは、外からの刺激がなくなると同時に感動も消えていく刹那的なアートになりがちである。消えずに残る感動を与えるには、外からすべてを与えるのではなく、むしろ心の中の想像力を刺激して、それをいかに膨らませるかが本質である。外からすべてを与えると、それ以上に想像する余地がなくなる。我々が感動するのは、決して外からの刺激そのものではない。その刺激によって心の中に膨らんだ「内なるもの」に感動するのである。

五感に感じさせる「体感アート」に対して、心に感じさせるアートは「心感アート」と呼ぶこともできよう。

体感アートは、すべてを与えるという意味で受け手(鑑賞者)の文化的背景はほとんど関係しない。それに対して心感アートは、もともと心の中に共有されている何かがあって、それを想像力によって膨らませるアートである。従って、送り手と受け手の間の文化の共有が前提となる。また、そのためには教育あるいは訓練、修行が必要になる。

メディアアートは、それが体感アートのみを目指す限り、すべてを感じさせてしまうという意味で、逆に人間の想像力、さらには感性を衰退させてしまう可能性がある。メディアアートが真の文化・芸術となるためには、体感アートから心感アートへの脱皮が要請される。

その脱皮の一つの方向性は、「捨象」と「様式化」である。徹底的に削り取ることである。もともと日本の文化の特質は、捨象と様式化にあった。茶室文化がそうである。またわずか17文字の俳句は、五感芸術としては貧しいけれども、究極のバーチャルリアリティ文学であると呼ぶべきかも知れない。

1-7 いかにして文化を伝承するか

日本文化の特質は、文化の伝承の仕方にもある。やや乱暴に分類すると、文化の伝承には2通りある。「作品による伝承」と「人による伝承」である。

作品による伝承とは、建築物、絵画などいわばハードウェアによる伝承である。文化は作品として後世に伝えられていく。これに対して、人による伝承は、ハードウェアとしての物は残らない。むしろ人というソフトウェアで文化を伝承する。

たとえば茶道。安土桃山時代には映像を記録するVTRのようなメディアはなく、千利休の茶道そのものを、いま誰も体験することはできない。華道も同じである。花は枯れるものであり、その作品そのものは残らない。歌舞伎などの芸能も同様であろう。よく言われるように、西欧は「石の文化」であり、作品による伝承が主体である。これに対して、「木の文化」である日本では、人による伝承が重んじられる。

そこでは、文化は「道」として伝承されることが多い。茶道、華道、書道、香道、さらには武道、柔道、剣道、弓道・・・、すべて「道」である。作品による伝承は、一匹狼でも可能である。しかし、人によって文化を伝承するためには、技能だけでなく人格も大切であるとする考え方が、文化が「道」となった背後にある。

メディアアートは、これからどのように伝承されていくのであろうか。そこでは作品は生み出されているが、その多くはそれを支える技術の存在が前提となっている。その技術は日進月歩で進歩して、そして消えていく。いまの最先端技術を駆使して作られたメディアアート作品は、それを支える技術が消え去ることによって、早晩全く再生できないものとなってしまうかもしれない。

メディアアートを後世に文化財として保存するためには、技術の保存が必須である。しかし、すべての技術を保存することにはもちろん限界がある。一方で、メディアアートを「道」として後世に伝えていくことは、今の時代に果たして可能なのであろうか。

1-8 おわりに

最後に、もう一度図1に戻ろう。

ここでは、図の左端の反転された三日月型の領域(B)に相当する部分、すなわち、これまでの文化・芸術に含まれていなかった新たな部分が、科学技術によってどう拡張されるかということを考察してきた。具体的には、映像メディア技術を背景とするメディアアートの動向とその将来の可能性である。

一方、図1には対称的なもう一つの領域、右側の三日月型の領域(C)がある。これは文化・芸術固有の領域である。これと科学技術の領域に含まれる(B)の領域はどこが違うのであろうか。

ここで科学技術をデジタルを基盤とする映像メディア技術に絞るとすれば、たとえば次のような違いが指摘できよう。

デジタル技術は、本質的にコピー(複製)が自由にできる世界である。もともとデジタルで作られた作品は自由にコピーができ、かつオリジナルとコピーの区別がない。極言すれば、オリジナルは必ずしも重要でなく、たとえオリジナルが失われてもその代わりとなる「かけがえのある」世界である。

これに対して、伝統的な文化・芸術分野は、「かけがえのない」もの、すなわちオリジナル=本物を大切にする世界である。デジタル技術は、ある場合には本物とほとんど区別がつかない保存を可能にするが、その場合でもオリジナルとコピーは厳然と区別される。

メディアアートは、それがもともとデジタルというメディアの上に作られている以上、この問題を避けて通ることはできない。本物と偽物の区別ができないアートでは、文化・芸術としての認知は永久に得られないかもしれない。

オリジナル性の保証という意味では、文学や音楽のように「著作権の保護」という法的なしくみに頼ることが、その一つの解決策になるであろう。しかしそれはあくまでメディアアートが、一度作られたら改変を許されない静的な作品として存在する場合に限られる。デジタルネットワーク上で、自ら進化することを前提に作られた作品には適用できない。

いま一つ気になることがある。デジタル技術によって、オリジナルとほとんど区別できない複製が自由になる。そのときに、もともと本物と複製を厳然と区別してきた伝統的な文化・芸術の世界はどのような影響を受けるのだろうか。もちろんデジタル技術は、文化財の保存と活用の有力な武器となる。しかし、一方でそれは諸刃の剣であり、それによって文化・芸術そのものも大きく変質する可能性があることも覚悟しなければならない。

お問合せ先

科学技術・学術政策局政策課