| (1) |

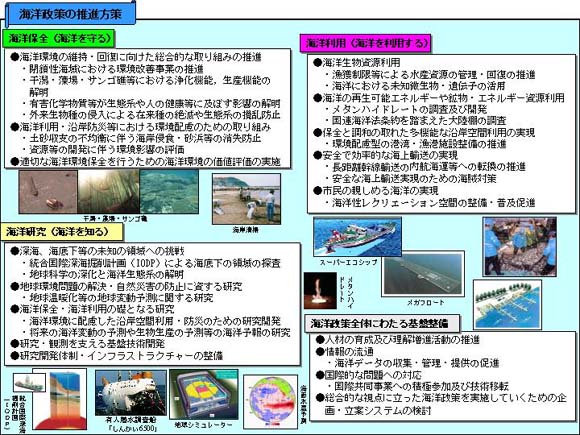

海洋保全

|

海洋環境の維持・回復に向けた総合的な取り組み

自然が持つ物質循環システムの機能を正常に保ち,人間活動による環境負荷が海洋の有する浄化能力や生産力等が持つ復元力を超えない範囲に保つ。

・閉鎖性海域における環境改善事業の推進

・干潟・藻場・サンゴ礁等における浄化機能,生産機能の解明

・有害化学物質等が生態系や人の健康等に及ぼす影響の解明

・流出油の防除体制等の強化

・外来生物種の侵入による在来種の絶滅や生態系の攪乱(かくらん)防止

|

|

海洋利用・沿岸防災等における取り組み

海洋利用の際には,持続可能な海洋の利用を図るため,できる限り環境の維持・回復が図られるよう必要な措置を講ずる。また,地球温暖化等地球規模の環境変動に対応するための取り組みを行う。

・土砂収支の不均衡に伴う海岸侵食・砂浜等の消失防止への取り組み

・異常気象・海象による沿岸災害の多発への対応

・地球温暖化による海面上昇等が沿岸域に及ぼす影響の評価

・二酸化炭素等の海洋隔離による生態系の影響評価

・資源等の開発に伴う環境影響評価

|

|

社会経済的側面からの取り組み

自然環境保護や海洋環境の創造に向けた取り組みを積極的に推進するためには,海洋環境の社会経済的な価値を多角的な視点から定量的に評価し,環境価値評価手法の高度化等の環境保護についての施策を合理的かつ効果的に行う必要がある。

|

|

| (2) |

海洋利用

|

海洋生物資源利用

水産物の安定供給と水産業の健全な発展を図るため,水産基本法の示す方向に沿って,水産資源の適切な保存管理,水産動植物の増養殖に重点的に取り組み,生態系全体の維持,環境汚染の防止等に配慮しつつ,海洋生物資源の持続的な利用を図る。

・漁獲制限等による水産資源の管理・回復の推進

・海洋における未知微生物・遺伝子の活用

|

|

再生可能な海洋エネルギー・資源利用

循環型社会の実現に適応するため,再生可能エネルギー・資源の利用推進に重点的に取り組むことが重要であり,海洋に広く分布する風力・波力・潮力・温度差・太陽光等のエネルギーの利用や,栄養塩に富み,清浄で,低温安定性のある海洋深層水の利用の促進に取り組む。

|

|

海洋鉱物・エネルギー資源利用

石油・天然ガス等のエネルギー資源またマンガン等の鉱物資源については将来国際的に不足するとの予測もあり,環境影響の極小化を図りつつ未利用の海洋資源を利用するための技術開発を行うとともに,継続的に調査・開発を進める必要がある。

・エネルギー資源としてのメタンハイドレートの調査及び開発

・国連海洋法条約を踏まえた大陸棚の調査

|

|

沿岸空間利用

多くの利用分野が重複する沿岸空間において利用分野間で連携を行い,環境配慮型の港湾・漁港施設整備を推進する等,調和のとれた多機能な沿岸空間利用を目指す。 |

|

安全で効率的な海上輸送の実現

貿易立国である我が国にとって重要な海上輸送の効率性と安全性を確保し,海事産業の健全な発展を図る。

・地球温暖化対策としての長距離幹線輸送の内航海運等への転換等の推進

・安全な海上輸送実現のための海賊対策 |

|

市民の親しめる海洋の実現

海洋性レクリエーションの発展は豊かな市民生活の形成,地域経済の活性化等にとって重要であり,海難の増加・交通渋滞・ごみ問題等の課題解決を図りながら,海洋性レクリエーション空間の整備・普及を促進し,活性化を進めていく。 |

|

| (3) |

海洋研究

|

未知領域への挑戦

人類の知的資産の拡大,国家・社会の発展,科学技術への関心の向上等のため,国際統合海底掘削計画による海底下の領域の探査等のフロンティアとしての海洋研究を推進する。

|

|

地球環境問題の解決・自然災害の防止に資する研究

海洋は地球環境の変化に大きく関連し,また海域に発生する地震・海底火山噴火等は沿岸地域に多大な災害を及ぼす。地球環境問題の解決・自然災害の防止のため,海洋・海底の諸現象に関する原理を追究し理解することが必要である。

・気候変動に関する観測研究

・海洋底ダイナミクスの研究

|

|

海洋保全・海洋利用の礎となる研究

持続的な海洋利用のためには,海洋研究で得られる科学的な知見をもとに海洋利用と海洋保全の調和を図り,適切に政策を実行する必要がある。

・海洋環境に配慮した沿岸空間利用・沿岸防災のための研究開発

・海洋予報の推進 |

|

基盤技術開発

海洋観測や衛星観測等に関して新たな試料・データの採取や高度な分析を行うための各種の技術開発,従来の調査・観測・分析技術の精度や継続性の向上のための技術開発を進める。

・衛星観測技術の高度化

・海洋観測技術の高度化

|

|

研究開発体制・インフラストラクチャーの整備

海洋に関する研究や技術開発は多数の分野に関係し,我が国として総合的に海洋研究とその基盤整備を進める必要があり,国際的な協力を積極的に行い,研究や観測を組織的・戦略的に行うことが重要である。

また,我が国の海洋研究の国際的なポテンシャルを維持していくためにもインフラストラクチャーの整備を進める必要がある。

・調査・研究船の有効活用の推進

・研究活動に必要な情報流通の整備 |

|

| (4) |

海洋政策全体の基盤整備

|

人材の育成及び理解増進

バランスのとれた海洋政策実現のためには,海洋に関わる人材の育成が重要であるとともに,市民の海洋に対する関心を高める必要がある。学校教育をはじめとして海の日等の様々な場を利用し,海洋の管理と利用が,我が国の将来の生活基盤を支える重要な問題の一つとして,国民全体の共通認識とすることが需要である。

・海洋教育の充実

・海洋に関する理解増進活動

|

|

情報の流通

船舶の安全航行,防災,自然環境保護,水産等の観点から海洋に関する基礎的な情報は迅速・容易に入手できるようにすることが必要である。また全地球的なデータを得ることにより海洋研究が推進されるように,国内外の海洋観測データについてはできるだけ集約するとともに多くの利用者が活用できるようにすることが望ましい。このため海洋データの収集・管理・提供を推進する。 |

|

国際的な問題への対応

海洋に関する問題を解決するためには,国際貢献と国益の確保の均衡を図りながら,国際的な協力の枠組み整備や,国際的なプロジェクトへの参加,開発途上国への支援等の国際協力を進めることが重要である。 |

|

総合的視点に立った海洋政策の企画・立案システム

海洋の持続的利用を図るためには,総合的な視点から海洋政策を検討することが重要であり,関連施策間の融合,重複の除去に努め,社会経済的な視点に配慮して総合的な政策のあり方を示していくことが重要である。

このため,海洋開発分科会の活用や海洋開発関係省庁連絡会議の活性化を図るとともに,21世紀に相応しい海洋政策の企画立案のシステムについて,海洋開発分科会を中心として今後議論を重ねていくことが重要である。 |

|