- 現在位置

- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 科学技術・学術審議会 > 資料3‐2 地球上の生命を育む水のすばらしさの更なる認識と新たな発見を目指して > 第3章 水質・水環境の保全

第3章 水質・水環境の保全

1 水質の保全

(要旨)

かつて清流であった多摩川などの河川は経済の発展とともに1960年代後半から1970年代にかけて汚れ、悪臭を放つドブ川となってしまった。またこれらの河川が流入する東京湾では、大量の有機物や栄養塩が流入し、夏季を中心に赤潮や青潮が発生するようになった。

その後、流域における下水道の整備とともに河川や内湾の水質は徐々に改善され、ここ10年間では全体として良好になってきた。

しかし、内分泌攪乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)など従来まであまり考慮されなかった微量な化学物質が各地の河川などで検出され、新たな問題となってきており、その実態や生物への影響の解明、さらに適切な対応が強く求められている。

流域にはさまざまな場所に汚濁の発生源があるため、東京湾の水質を保全・再生するためには、河川の源流域から河口・沿岸域まで(森から海まで)流域全体で総合的に考え、それぞれの発生源で汚濁を削減することが重要である。

森林は洪水流出を抑制し、河川の水量を平準化させる能力をもっているとともに、水質を良好に保つ作用をもっている。また、水田は雨水を一時的に貯留する機能を持ち、また地下水を涵養する重要な役割を担っているほか、水田は過剰の硝酸イオンを水中から除去する水質浄化の役割も果たしている。水田は都市気候を緩和する機能も持っており、残されている水田をできる限り保全し、都市の環境保全のためにも活用することが望ましい。

点源や面源の汚濁発生負荷量を削減することも重要であり、雨水に含まれる大気由来の汚染物質の削減、農地などでの過剰の肥料の削減、工場・事業所での負荷削減、家庭の台所での雑排水対策が有効である。

側溝・水路では、例えば木炭を用いた浄化法が考えられる。また、生物が生息できるように改修された河川の景観は良好であり、かつ水質の浄化作用も大きいことが報告されている。

東京湾における赤潮や貧酸素水塊の解消の根本的な対策は陸域からの汚濁負荷量を削減することであるが、底質の浚渫、干潟・浅瀬の保全・造成などの対策も重要である。しかし、流域の人口が戦前の3倍程度の2600万人に増加した現状では、以上のような流域での対策を行っても、1920年代の水質を取り戻すことは極めて困難であろう。21世紀に向けて、都市への人口の一極集中の課題などについての綿密な検討が必要である。また流域での資源や廃棄物などのリサイクルシステムを復活させ、流域における物質循環のバランスのとれた循環型社会を構築することが環境問題の根本的な解決につながる。

エネルギー消費量が少なく、効率のよい水処理技術を開発することは今後の重要な課題である。現在、化学物質により汚染された地下水や土壌を微生物や植物の持つ分解能力を利用して浄化する方法など、様々な手法が検討・開発され、実際に現場で活用されている。

市民が身近な環境の保全に関心を持ち、その実態を調べ、適切な対策を講ずることが求められている。河川の環境は、長期間、継続して調査を行うことが大切であり、このような調査活動は、さまざまな環境問題を解決するための実践活動を行うきっかけにもなる。都市の河川にメダカが泳ぐ「春の小川」を取り戻すことがこれからの大きな課題である。

1 水質の保全 東京農工大学大学院農学研究科教授 小倉 紀雄

「春のうららのすみだ川・・・・」とうたわれた名曲はいまから100年ほど前の1900年(明治33年)に発表された。当時の隅田川は澄み、清らかな水が流れ、白魚が泳いでいたといわれている。また東京湾では江戸前の魚貝類が豊富に採れていた時代であった。

しかし、かつて清流であった河川は経済の発展とともに1960年代後半から1970年代にかけて汚れ、悪臭を放つドブ川となってしまった。またこれらの河川が流入する東京湾では、大量の有機物や栄養塩が流入し、夏季を中心に赤潮や青潮が発生するようになった。

その後、流域における下水道の整備とともに河川や内湾の水質は徐々に改善され、ここ10年間では全体として良好になってきた。しかし、内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)など従来まであまり考慮されなかった微量な化学物質が各地の河川などで検出され、新たな問題となってきた。本章では都市水域として代表的な東京の河川と東京湾を例とし、ここ30年間ほどの水質の変遷と水環境の再生・保全について述べてみたい。

1-1 都市河川および沿岸域の水質変遷

かつて多摩川の調布取水堰付近では水面がみられないほど真っ白な泡がみられ、風に飛ばされ花のように散り、しぶきのように舞い上がっていた。このような発泡の原因は合成洗剤中に含まれている陰イオン界面活性剤であった。しかし、現在では水質は改善され、かつてのような泡はみられない。

東京都環境保全局により測定されているMBAS(メチレンブルー活性物質;陰イオン界面活性剤の指標)の経年変化をみると、1970年代後半にその濃度は0.2~0.5mg/Lであったが、現在では1/10程度にまで減少している(図-1)。

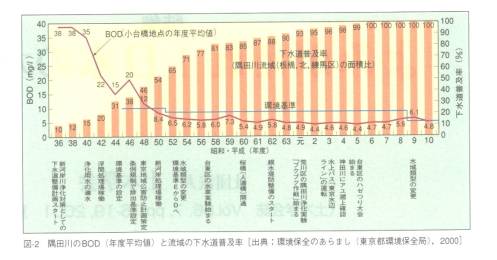

水質が改善された主な原因は流域における下水道の普及であろう。隅田川のBODは1960年代始めころには40mg/Lにも達し、魚も住めない状態であった。しかし流域において下水道は年々整備され、1990年に下水道普及率は95パーセントに達し、BODは5mg/L以下になった(図-2)。そして支流の神田川にアユの遡上も確認されるようになった。

多摩川の流下に伴うBODの変化(図-3)をみると、隅田川と同様に汚濁の著しかった1971年(昭和46年)度に比べ現在の水質は大幅に改善されている。羽村堰までの上流域のBODは1mg/L以下で、水質は良好に保たれているが、その後汚濁を受けた支川や都市排水の流入によりBODは増加している。しかし中流域の多摩川原橋から多摩水道橋付近にかけてBODは減少する傾向、すなわち自浄作用が認められている。都市河川にもまだこのような自浄作用があり、川は生きているのである。

東京湾の水質汚染は河川と同様に、1950年代後半から進行し、1970年頃にピークに達した。湾中央部において、COD(化学的酸素要求量;有機物量の指標)は1958年頃まで約1mg/Lであったが、1960年代から1970年代前半には2~3mg/Lになった。CODは1970年代後半には6~7mg/Lに達したが、1975年に水質汚濁防止法が制定され水質は徐々に改善され、1986年頃から4mg/L程度になり、その後ほぼ横ばい状況が続いている(東京都環境保全局、2000)。

1978年にはCODの総量規制制度が導入された。現在は、2004年度を目標としてCODの汚濁負荷量を1999年度の負荷量に対し8パーセントの削減を図るための第5次総量規制が開始されている。また全窒素、全リン濃度には、1980年代から現在まで大きな変化は認められていないことから、1993年に環境基準に窒素、リンが追加され、さらに総量規制の項目に指定され、従来までのCODとともに第5次の総量規制が実施されている。このような法的な規制は水質改善に大きな役割を果たしてきたと考えられる。

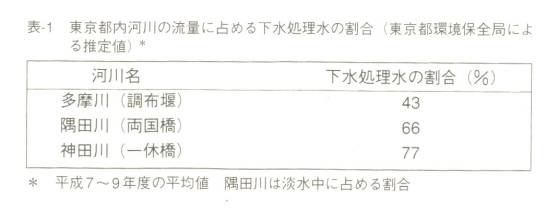

下水道の普及とともに下水処理水量は増加し、東京都内河川では河川流量に占める下水処理水の割合は40~80パーセントに達しているところもあり(表-1)、それが流入する河川の水質に変化が生じている。

近年、内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)などの微量な化学物質が河川水などに検出され、新たな問題が生じている。建設省(現在、国土交通省)では1998年より全国の一級河川109水系で、水質、底質、魚類中の内分泌かく乱化学物質の調査を開始した。調査対象とした9物質のなかで、ノニルフェノール、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、ビスフェノールAは調査地点の40~60パーセント程度の地点で、最大数μg/Lの濃度で検出された。また人畜由来の女性ホルモンである15β-エストラジオールも70パーセントを超える地点で、最大0.03μg/Lまでの濃度で検出された。これらの化学物質は河川や港湾の底質にも確認され、水界中に広く存在することが明らかになった。環境省でも内分泌かく乱化学物質を含む残留性有機汚染物質について全国水域の水質、底質さらに魚類を対象に調査を実施している。1999年度の化学物質の調査結果では、水質から8物質、底質から20物質、魚類から12物質が検出され、また多くの公共用水域でダイオキシン類も検出されている(平成13年度版環境白書)。

内分泌かく乱化学物質はヒトを含む生物の生殖機能に重大な影響を及ぼす恐れがあるといわれ、その実態や生物への影響の解明が重要な課題であり、適切な対策が強く求められる。1999年度より12化学物質についてリスク評価が実施されており、成果が期待される。

1-2 自然要因による水質の変動

水質は人間活動により大きく影響を受けるが、自然要因によっても影響され、水質変動が見られる。水質に影響する自然要因として、気温・水温、光、降水量(流量)、水生生物などが考えられ、これらの要因により水質は時間的、季節的にまた経年的にも変動する。

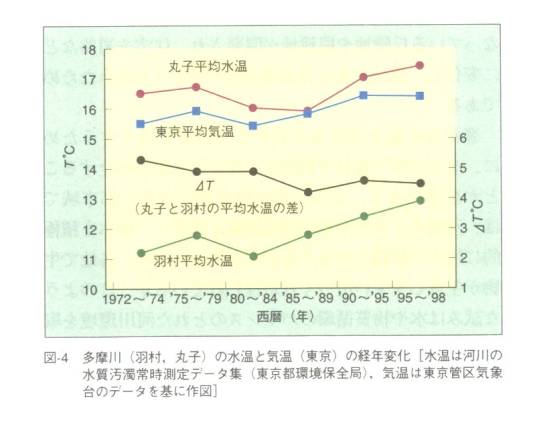

水温は水の素姓を示す重要な要素であり、藻類の成長や溶存酸素の溶解度などに大きな影響を与えている。水温は日射を受けると上昇し、日変動、季節変動を示すが、経年的にも変動が認められている。多摩川における水温は羽村と丸子において、東京都環境保全局により常時測定が行われている。常時測定が開始された1972年から98年までの両地点の水温と気温(東京管区気象台)の経年変化(3~5年ごとの平均値)を図-4に示す。水温は気温に対応して両地点とも上昇傾向にあり、都市化に伴う気温上昇の影響を反映していると考えられる。

光は水温を上昇させる要因にもなるが、藻類や植物プランクトンの光合成を促進させる。藻類などによる光合成の影響により昼間には溶存酸素濃度の上昇、炭酸物質濃度の低下、pHの上昇が認められ、夜間には溶存酸素濃度の低下、炭酸物質濃度の上昇、pHの低下など昼間とは逆の変動傾向が見られる。また光合成により水中に溶存酸素が供給され、好気性微生物の活性が高まると、水中の有機物の分解が促進されると考えられる。

河川の流量は降水量に左右され、水中の成分濃度に影響を与える。梅雨時期、台風や集中豪雨の際には河川の流量は増加し、成分の希釈により濃度の減少が認められる。降水量の少ない冬季には流量の減少、成分濃度の増加が見られる。

1-3 水質の保全・再生対策

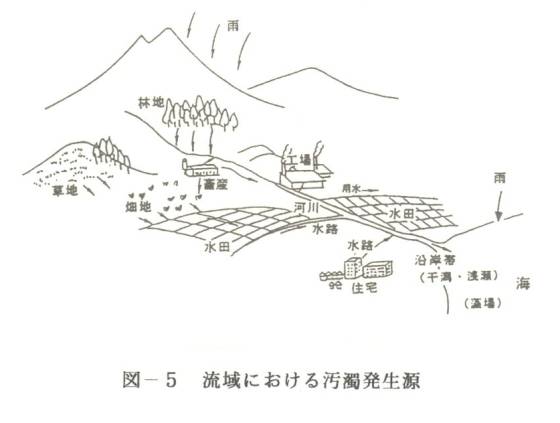

流域には人間活動の影響によりさまざまな汚濁の発生源がある(図-5)。東京湾流域におけるCODの発生負荷量は1999年度で263トン/日であり、その内訳を見ると、生活系が68パーセントと大きな割合を占め、産業系は20パーセント、その他(農業系、畜産系、自然系など)は12パーセントであった(環境省、2001)。したがって、東京湾の水質を保全・再生するためには、とくに生活系の汚濁負荷量の削減が重要であるが、河川の源流域から河口・沿岸域まで(森から海まで)、さまざまな汚濁の発生源を削減するなど流域全体で総合的に考えることも必要である。

(1)森林による水質保全

森林は洪水流出を抑制し、河川の水量を平準化させる能力をもっているとともに、水質を良好に保つ作用をもっている。森林を伐採すると、流出する渓流水中の硝酸イオンやカルシウムイオン濃度などが増加し、下流域の富栄養化をもたらすことが知られている。また、伐採された山地に植林すると、樹木の成長に伴い沿岸域における海草や魚介類の生産が増加することが北海道や東北地方で報告されている(東、1992)。多摩川上流域での調査結果によると、渓流水中の硝酸態窒素濃度は、落葉広葉樹林で低いが、スギ・ヒノキ植林面積比が大きい程、高くなる傾向が認められている(江角、古井戸、1981)。このように森林はそこから流れでる渓流水の水質を保全する機能を持っていると考えられる。

(2)水田による水質保全

水田は雨水を一時的に貯留する機能を持ち、地下水を涵養する重要な役割を担っている。都市化に伴い、このような水田など農地が減少し、不浸透性面積率が増加したことが、都市河川の氾濫をおこす原因の一つになっていると考えられる。

千葉県市川市では真間川流域整備計画に基づく流域対策として、「水田等の遊水機能保全対策要綱」を制定した。これは市川市が水田等の所有者と保全協定を結び、協定面積に応じ補助金を支出するものであるが、1997年度で協定期間が終り、事業は終了している。このような制度は水田など農地を保全するための有効な試みの一つであり、今後も新たに発展することを期待したい。

また、水田は過剰の硝酸イオンを脱窒作用により水中から除去する水質浄化の役割も果たしている。水田は都市気候を緩和する機能ももっており、残されている水田をできる限り保全し、都市の環境保全のためにも活用することが望ましい。

(3)汚濁発生源対策による水質改善

点源や面源の汚濁発生負荷量を削減することが重要である。図-5に示すように雨水に含まれる大気由来の汚染物質の削減、農地などでの過剰の肥料の削減、工場・事業所での負荷削減、家庭での負荷の削減などが有効な対策である。

日常生活において排出されるBOD汚濁負荷量をみると、生活雑排水による負荷が70パーセント、し尿による負荷が30パーセントを占め、生活雑排水負荷量のおよそ60パーセントが台所からの炊事排水によると考えられる。従って、私たちが身近にできる有効な対策は台所での雑排水対策である。台所での雑排水対策によりCOD、BODなどの負荷量の20~30パーセントが削減されることが確かめられている。東京湾流域の住民の2割の人々がこのような対策を実践すると、1日に約6トンのCODが削減されることになる(藤原、1987)。これは30~40万人規模の下水処理場における処理効果に相当し、身近にできる雑排水対策は水質汚染の改善のために有効であろう。

(4)側溝・水路での対策による水質改善

側溝・水路では、例えば木炭を用いた浄化法が考えられる。東京都八王子市の主婦グループにより始められた木炭による水質浄化(加藤、1988)はその後、各地に広がった。木炭による水質浄化の効果は、使用する木炭の量、対象とする側溝・水路の水質および水量に左右される(新舩ら、1991)。汚れのひどい側溝や水路に少量の木炭を用いてもあまり浄化効果は期待できないので、台所など発生源での汚濁負荷量をできる限り削減することが重要である。木炭は水質浄化剤としての機能を持つが、身近な水の汚れについて考える学習材料として適している。

(5)河川での対策による水質改善

「三尺流れれば水清し」といわれるように、河川は本来、自浄作用をもっている。しかし都市における河川は、洪水対策のためにコンクリート張りに改修され、自浄作用が有効に機能していないケースが多い。しかし最近、コンクリート張りの河川のあり方が見直され、生物が生息できるような川づくりが各地で行われるようになった。

生物が生息できるように改修された河川の景観は良好であり、かつ水質の浄化作用も大きいことが報告されている。例えば、呉ら(1992)は野川において自然河床部分とコンクリート河床部分において底質の脱窒活性を比較した結果、前者の脱窒活性は後者に比べ7~8倍大きいことを明らかにした。

今後も自然状態の河川はできる限り保全し、またコンクリート張りの河川は原風景に相応しい姿に復元することが重要な課題である。

(6)河口・沿岸域での対策による水質改善

河口・沿岸域には干潟・浅瀬が存在し、そこには多様な生物が存在し、有機物の分解、脱窒作用など自浄作用が活発におこっている。しかし、東京湾沿岸の埋め立ては急速に進み、1950年頃に136km2も存在した干潟は1980年頃にはおよそ10km2にまで減少した(環境庁、1990)。また、水深10m以下の浅瀬も381km2から188km2へと1/2以下に減少した。このような干潟・浅瀬の減少が東京湾の自浄作用を低下させ、水質の改善を遅らせている原因の一つになっている。

現在の東京湾における干潟・浅瀬による脱窒素量は約10~18トン/日(小池、1993)であり、流入する窒素負荷量の3~6パーセントに相当する。かつての干潟・浅瀬では1日に30トン程度の脱窒素がおこっていたと考えられる。向井(1993)によれば、東京湾の干潟におけるアサリによるプランクトンなど粒子状有機物の取り込み量は8~31トンC/日、1~5トンN/日であり、流入負荷量の各々およそ7パーセント、1パーセントに相当する。干潟にはアサリ以外の二枚貝や多毛類など底生動物が生息し、さらに多くの有機物を除去していると考えられる。かつての干潟では1日の流入負荷量の80パーセント程度の有機物が底生動物などにより取り込まれていたと推定される。また、小櫃川河口域の干潟(約12km2)において1日に約5トンのCODが除去される能力があると推定されている(東京都環境科学研究所、1993)。

東京湾における赤潮や貧酸素水塊の解消の根本的な対策は陸域からの汚濁負荷量を削減することであるが、底質の浚渫、干潟・浅瀬の保全・造成などの対策も重要である。また、流入河川や沿岸域での自浄作用を強化させる対策として、河川の直接浄化、ヨシなど水生植物帯や人工干潟・藻場の造成なども考えられる。

しかし、流域の人口が戦前の3倍程度の2600万人に増加した現状では、これまでに述べたような流域での対策を行っても、1920年代の水質を取り戻すことは極めて困難である。都市への人口の一極集中の課題などについての詳細な検討が必要である。また戦前に行われていたような流域での資源や廃棄物などのリサイクルシステムを復活させ、流域における物質循環のバランスのとれた循環型社会を構築することが東京湾の水質回復などの環境問題を根本的に解決することにつながる。

1-4 効率的な水質浄化技術の開発と応用

エネルギー消費量が少なく、効率の良い水処理技術を開発することは今後の重要な課題である。生物機能を活用した水環境の改善技術は多種多様な生物を利用して、水環境を改善しようとするもので、様々な手法が検討・開発され、実際に現場で活用されている。対象となっている生物は微生物、藻類、二枚貝など貝類、原生動物、ヨシなど大型植物など多岐にわたっている。最近の研究成果として、水環境学会誌(23巻11号、2000年)に「生物機能を活用した水環境の改善」の特集論文が掲載されている。

また、難分解性化学物質の微生物分解に関する研究も行われている。バイオレメディエーションといわれる方法は化学物質により汚染された地下水や土壌を微生物や植物のもつ分解能力を利用した浄化法で、トリクロロエチレンやPCBなどの有機塩素系化合物の分解にも応用されている。また、遺伝子操作微生物を利用した難分解性化学物質の分解手法も検討されているが、自然界の微生物に対する影響などを十分に検討し、影響のないことを確かめてから実用化することが重要である。

新しい水処理に関しては第4章で述べられるので、本章での詳細な記述は省略する。

1-5 市民参加による水質の保全・修復活動

市民が身近な環境の保全に関心を持ち、その実態を調べ、適切な対策を講ずることが求められている。近年、市民による身近な川の水質測定が各地で行われ、そのネットワークが広がっている(小倉、1987)。このような活動が広がった理由は、市民の熱意と行政とのパートナーシップの進展、専門家による適切な指導や簡易測定法の普及などがあったためである。水質調査を通し市民環境科学が誕生し、さらに発展してきたのである(小倉・倉、2001)。

河川の環境は時間や季節により、また年々変化するので、できる限り長期間、継続して調査を行うことが大切である。10年ほど調査を継続すると“川の姿”が見えてくる。このような調査活動は地域の環境から地球規模の環境問題まで広く考えることにつながり、さらにさまざまな環境問題を解決するための実践活動を行うきっかけにもなる。都市の河川にメダカが泳ぐ“春の小川”を取り戻すことがこれからの大きな課題である。

(主な参考文献)

新舩 智子ら:木炭による水質浄化実験とその評価 用水と廃水 33、993-1001(1991)

江角 比出郎・古井戸 良雄:栄養塩及び有機物の動態に関する研究ー多摩川上流域の硝酸態窒素 文部省「環境科学」研究報告集 B74-R12-4、227-234(1981)

小倉 紀雄編:「東京湾-100年の環境変遷」 恒星社厚生閣(1993)

小倉 紀雄:調べる・身近な水 講談社 (1987)

小倉 紀雄・倉 宗司:市民環境科学の実践-身近な川の一斉調査10年から学ぶこと 水環境 学会誌 20、86-89、(2001)

加藤 文江:浅川周辺住民の手づくりの河川浄化-木炭による浄化の実験から 水質汚濁研究 11、24-26(1988)

環境省編:環境白書 株式会社ぎょうせい(2001)

環境庁水質保全局編:かけがえのない東京湾を次世代に引き継ぐために 大蔵省印刷局(1990)

東京都環境保全局:平成11年度公共用水域の水質測定結果(総括編)(2000)

東 三郎:北海道:森と水の話 北海道新聞社(1992)

藤原 正弘:生活排水と水質保全 用水と廃水 29、5-10(1987)

2 水環境の保全

(要旨)

水辺環境、水環境の保全のためには、これまでとは少し異なる主体による流域経営のセンスが求められており、新たな価値観で人・もの・かね・情報が循環するような水文化の醸成と、実体験に基づく能力を持ったヒト:いわゆる“ミズガキ”の育成が不可欠である。

税の投入を前提とし、現代の行政の力だけで、トキの野生復帰プロジェクトのように、従来の経済メカニズムにはのりにくい環境保全を推進し続けることは不可能である。

環境NPOのもつ、いわば環境のことを解説するインタープリターとしての機能が重要である。自然界や人間の行為にかかわるすばらしさや脅威に対する感性がセンス・オブ・ワンダーで、小さな危険体験や怪我を通して、大きな事故を防ぎ、自己責任の意味を知る。人間や自然界の生き物の立場で考え行動することができるようになる。

トキと同じようにミズガキも一時的・イベント的・人工的な対応では復活が難しい。水辺の質、量、ネットワーク、水との付き合い方の文化、水に対する知恵や知識、水とのかかわりに関する社会的な習慣や制度、そして、水に対する意識、これらのハード、ソフト、ハートが50年かかって変化してきたとするならば、50年かかって、復元していくこと。現代社会の経済メカニズム優先の考え方、価値観そのものも変革していく必要がある。

流域経営という観点から、従来の縦割りの行政では限界のある流域資源の循環と経済的および経済外的な価値(地域通貨のような互助・謝恩意思の交換)の循環を流域市民による流域コミュニティ意識の元で実現させたい。少し高くても流域資源を購入するグリーン購入や半公共事業的に学校や公共施設で流域の除間伐材を使用することを約束することで、上流域、源流の水源林等の地域では、森林資源を維持管理することへの投資が誘発され、大消費地の都市がこれを支えるしみが徐々に成立していく。

日本の国内、自分の身の回りのことだけしか考えられなくなって久しい日本人が世界水フォーラムをきっかけとして、世界の水問題をどのように認識し、考え、行動を起こせるのか、環境NPO/市民団体の果たすべき仕事は多様で、かつ、膨大である。企業、行政との連携なくしては進めることのできない、しかし、取り組みがいのある“挑戦(チャレンジ)”である。

2 水環境の保全 ― Global Civil Society時代の環境NPO/市民活動 江戸川大学社会学部環境デザイン学科教授 惠 小百合

2-1 はじめに

「あなたは、ミズガキですか?」絶滅危惧種“ミズガキ”という“ヒト科の一種”の復活がこれからの環境づくりのひとつの鍵だと思う。ミズガキとは、淡水魚研究家君塚 芳輝氏が命名した生き物で、水辺で遊び戯れる子どもたちのこと。一般に絶滅の危機に瀕している生き物を復活させるためには、その生息環境を保全しなければならない。その生息環境が維持されるためには、その環境を持続させることのできる社会の仕組み自体に持続性を開発する能力が備わっていることが望ましい。国連の環境と開発委員会(UNEDC)の提唱する「持続的開発(Sustainable Development)ではなく、持続性の開発(Sustainability Development)が不可欠である」と本分科会委員沖 大幹氏(文部科学省大学共同利用機関総合地球環境学研究所助教授・工学博士OKI, Taikan)は言う。

水辺環境、水環境の保全のためには、大きな水循環をこれまでとは少し異なる主体による流域経営のセンスが求められ、新たな価値観で人・もの・かね・情報が循環するような水文化の醸成と、実体験に基づく能力を持ったヒト:いわゆる“ミズガキ”の育成が不可欠である。

20世紀には、石油で紛争や戦争が起きていたが、21世紀は地球規模の淡水不足問題から水による争いが懸念される。地球規模で21世紀は、市民社会の確立が目指されている。市民社会の担い手となる自然、国土、水についての感性の鋭い、賢い利用の土台をつくれる子どもたちをたくさん育てること、彼らの生息できる環境をつくる環境NPO・市民活動の役割について展望した。

2-2 野生のトキ舞う里山

Nipponia Nipponという学名をもつトキが絶滅の危機に瀕している。純粋日本産のトキはキンと命名された1967年生まれの1羽だけである。

トキ保護再生のため環境省は最後の1羽のトキのために中国から贈られたミドリをはじめとする中国産のトキとペアリングをするなどにより卵を人工孵化させ、2002年佐渡トキ保護センターでは、18羽が育ってきている。2006年までには、100羽のトキ増殖をめざし、2007年に野生復帰を予定し、2010年には320羽のトキが佐渡の上空を舞うという目標を持つプロジェクトが進行中である。このためには、トキが自力繁殖できる環境条件を再生すべく、棚田の復元とその棚田で里山をベースにした自然循環型農法で稲作を再生する必要がある。その棚田の畦や水田にいるカニ、ドジョウ、小魚などの生き物がトキの餌であるからだ。(環境省、佐渡トキ保護センター各ホームページ参考)

2-3 誰が責任者・誰が支援者?

新潟県と新穂村では、有機農法で昔ながらの機械の入らない棚田での稲耕作をしてくれる農家を募ったところ6、7軒が応じてくれたため、化学肥料・農薬・機械使用の耕作に比べると効率の悪い収量の落ちる自然農法による収入減少分を補完する支援策を打ち出した。里山を復元し、棚田の畦を作るボランティアが東京などから一時は押しかけてきたが、田植えや収穫といういいところ取りだけではない持続的な維持管理が必要な稲作を全面的に応援するということが、善意や好意、思いつきや興味ではいかに大変か、続けるという地道な人間の営為が現代社会人にとってどのようにつらいものであるのかを思い知ったという。トキの保護再生のために何ができるのか、そのために必要な情報提供のサイトをつくり地元と外野の温度差を理解したうえで応援するという環境NPOがある。(里地ネットワーク)

地元の小中学生にとっては、「卵が孵ったこと、それはうれしい。でも皆トキ、トキって、うるせえ。トキの赤ちゃんが生まれたから、作文や絵をかけ、うれしいだろうとマイクを向けられ、無理やり笑うようにテレビカメラのまえにたたされる。」という地元や当事者の苦労や立場を知らない、外野のロマンによる押し付けにうんざりする状況もあるという。(新潟日報)トキが自然に自力で繁殖・生息できる環境条件を人工的に、かつイベント的に無理やり作る方法では、真の持続性の開発にならない。農業を営む上で里山を必要とし、手入れをする循環の中で水源としての豊かな森林や雑木林、沢や小川、ため池、沼沢地、湿地、干潟と里地などの組み合わせをいかにつくりだすか。そこで、どのように石油化学合成の肥料や農薬を使わずに、アイガモ農法(水田の雑草取り)や天敵利用などの人と他の生き物との双利共生関係を形成するか。かつての当たり前を現代社会および未来世代により、どのように日常化・現実化するのか、誰が生物多様性の保護のための環境保全という日本が締結した条約履行の責任を持つのか、が問われている。(新潟日報)

2-4 21世紀=市民社会の世紀

税の投入を前提とし、現代の行政の力だけで、トキの野生復帰プロジェクトのように、従来の経済メカニズムにはのりにくい環境保全を推進し続けることは不可能である。そこでどうすれば可能となるか。

さて、21世紀は市民社会の世紀とは、行政、企業、NPO(市民)の三者がつくるトライアングルで支える社会が実現する時代をつくることを指す。

行政(Public sector)は、企業や市民からの税を預かり、法律に書かれている公共サービスを忠実に執行することを付託されている。原則として、法的な根拠のあることを実行しないことも、法的な根拠のないことを実行することも許されない。また、その公共サービスは、公平、平等、一律などであることが条件であり、個人へ直接配分することはできない。法人に対しては、契約を結び公共サービスを委託し、請負わせることなどができる。

企業(Private sector)は、私益を追求するために営利を目的とする多様な民間サービスを提供し、サービスそのものや内容を選択可能であり、対価は消費者が納得して支払う。収益は、私的に配分できる。

非営利活動団体NPO(Non-Profit sector)は、民間団体が公益に資するサービスを目的として、行政ができない、または、法的な根拠がない新たなニーズや災害時や緊急的な、あるいは善意の互助的・公共的なサービスを提供する。そのために必要経費以外に収益が対価として得られても、関係者で分配することなく、次の使命である公益活動に投資する。

NPOは非営利活動をする団体であるから、収益を上げてはいけない!という見方をよくされる。しかし、公益を目的とする活動を通して市民社会に貢献するために資金が不可欠である。そこで活動や団体を運営していくための資金調達を会費、寄付、遺贈寄贈、賛助金などで行い、公益事業目的指定の助成団体からの助成や行政からの受託事業の実施、事業参加費の実費負担、講習会や各種プログラム実施収益、それ以外の収益事業としてグッズの販売などの事業もある。それを本来の団体存在の目的とせず、公益的な事業を使命とし、必要な収益をあげる。

収益をあげることだけが目的の団体ではない(Not only for Profit)、という意味での非営利活動団体である。非収益活動団体ではない。この収益目的という点を除けば、まったく、NPOの運営は、企業と同様である。企画開発力、交渉能力、広報センス、資金調達能力、経理・管理能力、組織の運営とアカウンタビリティ(情報公開責任)、および将来を見通すセンスが不可欠である。

ところが環境NPOの中には、環境現場やフィールドでの活動は得意でも、組織運営や活動のPR、会計経理と事業報告などの情報公開が苦手という団体が多い。それは、環境NPOの設立の動機や起源の多くが理屈や評論より実際に行動し、対応していかなければならない状況にあった、あるいは、環境の魅力のために、そこに身をおくことが喜びであり、そのための組織運営に費やしている時間や興味がない、というケースが多いなどの理由が考えられる。

(NPO)日本NPOセンター理事・事務局長の山岡 義典氏によれば、ボランタリーにNPP(Non Profit Person)非営利活動をする個人とNPG(Non Profit Group)非営利活動をする任意のグループ(NPPの複数形)もあるが、これらは、ボランティアの個人や個人の集まりでいつでも活動を中止したり、グループを解散することができる不安定な対象とみなされる。環境系の団体には任意団体が多い。公害問題の時代に比べ最近の環境問題の多様さ、因果関係の特定の難しさ、加害者であり被害者でもある主体という現実がある。問題解決へ向けた対応策の複雑さなど、問題のどの部分を捉え、どの視点から活動の目的や使命を定めるかなど、類似の環境団体の間でも微妙に活動方針や性格が異なり、団体としてまとまりそれを運営していくよりは好きな気の会う仲間と活動することを選ぶこともある。あるいは、科学的根拠の解明や観測計測技術の進展により従来わからなかったことが測定できるようになるとか、因果関係が発表されるにともない日々活動すべき状況が変わっていく。活動フィールドもローカルな地域密着型であったり、対象密着型の野鳥や蝶などを専門とする草の根団体から、グローバルな海外の環境問題への支援NGO、それぞれのNPOを支援するNPOまで多様である。

それに対して、狭義のNPOのうちNPO法人は、特定非営利活動促進法(NPO法)が組織団体の人格を認証した:つまり法人格を取得した団体ということになる。法人格を持つ団体は、登記や契約主体となることができる。行政は、この法人格を取得した団体との間で公共的なサービスについて契約を結ぶことができる。その継続性、組織責任としての統治能力、情報公開能力などと社会的信用が必要である。

2-5 環境NPOが認定NPO法人の場合の資格

NPO法は1998年に議員立法として全国の市民団体が制度化にかかわり成立したが、目指していた法の3つの目的のうち「税制の優遇措置」以外は書き込まれ、税制については、2年間の経過をみて、見直し検討するという付帯決議がついた。その2年間の結果、「NPO支援税制を含む税制の一部改正」により、認定NPO法人に限り、税制上の優遇措置が認められた。

これと連動して都市緑地法の一部改正により、ある緑地所有者との間で、緑地管理機構契約を結び維持管理活動をしている認定NPO法人に対して、その緑地を遺贈した場合、緑地所有者側の相続税が免除されるという税制優遇措置が認められるようになった。この場合、緑地(土地という不動産資産)の所有者としてNPO法人が登記主体となり、所有権が移行する。

環境、特に緑地や水辺などの自然環境の保全については、日本では、所有権のあるものの意思が最優先される。英国ナショナル・トラストでは、所有による保全原則を掲げ、土地の買い取り等による取得とその保全・公開原則、取得した資産の譲渡不能の原則とともに、歴史的な環境と自然環境を保全しており、その保有資産は、英国女王陛下に次ぐ規模となっている。

2-6 環境を観る眼と行動体験

環境NPOのもつ、いわば環境のことを解説するインタープリターとしての機能が重要である。メンバーの多くは、小さいときから感動する体験を多く積み重ねてきて、環境を観る眼が育っている、また、環境への働きかけ活動や保全行動をすることによりさらに、環境問題の因果関係や解決のための糸口を見出しやすい。一度ごみ拾いをしたことのある子どもはごみを捨てない。自然界や人間の行為にかかわるすばらしさや脅威に対する感性がレイチェル・カースン(「沈黙の春」の著者)のいうセンス・オブ・ワンダーで、小さな危険体験や怪我を通して、大きな事故を防ぎ、自己責任の意味を知る。人間や自然界のすべての生き物の立場で考え行動することができるようになる。

<荒川流域ネットワークの使命(ミッション)と情熱(パッション)>

環境NPO/市民団体には、使命感とそれを実現しようと言う行動に繋がる熱意がみなぎっている。静岡県で活躍する渡辺豊博氏によれば、「ミッションとパッション、右手にスコップ、左手に缶ビール」で、楽しみながら目的に向かって突き進むのが地域の市民活動であるという。

甲州・武州・信州の接点にある甲武信岳に源を発する荒川、特定非営利活動(NPO)法人荒川流域ネットワークは、1995年設立以来、「清流よ、蘇れ!」「あなたの家も水源地!」「絶滅危惧種“ミズガキ”復活キャンペーン」「木遣い文化の復活」「ミズガキ育成と流域経営の連動」「流域コミュニティの形成」「水循環と国土保全への都市の貢献」をキャッチフレーズとして、あるいは、活動の使命として掲げてきた。

2-7 絶滅危惧種“ミズガキ”復活から流域経営への展望

トキと同じようにミズガキも一時的・イベント的・人工的な対応では復活が難しい。水辺の質、量、ネットワーク、水との付き合い方の文化、水に対する知恵や知識、水とのかかわりに関する社会的な習慣や制度、そして、水に対する意識、これらのハード、ソフト、ハートが50年かかって変化してきたとするならば、50年かかって、復元していくこと。現代社会の経済メカニズム優先の考え方、価値観そのものも変革していく必要がある。

2-8 流域の発想で考える自然再生

2002年12月、自然再生推進法が制定され、市民が地域の環境保全に関わっていくが、その過程と継続が大変重要である。蛇行河川の復元や湿地・干潟の回復、森林や生態系、里山・里地の再生といっても、それがスポットだけの対応では、いずれ無理やりに維持管理するための費用や仕組みががんじがらめに必要となる。大きな流域で、あるいは、社会の仕組みの中で人々の生活がこれらの自然を再生するスタイルにならなければ、税金がいくら投入されても真の環境保全にならない。そこで、環境NPOがGlobal Civil Society時代の市民活動として社会の仕組みの変動への潮流を創り出し、環境インタープリターとして多様な人々の間の意見や立場、温度差を理解して、説明すること、それを行動へつなぐことを担える。持続性をいかに開発して環境を保全するか、環境NPOは組織であるが、組織は人間がつくり動かす。

2-9 NPOが生み出す「新たな流域関係=流域コミュニティ」の活用

最近、NPOがコミュニティ・ビジネスやスモール・ビジネスに取り組む事例が見られる。このような活動は、「コミュニティ益」とでもいうような地域の豊かさにつながることをねらいとしている。

流域における様々な主体の連携による取り組みは、持続的なしくみとして発展していく過程の中で、効率的な観点からだけではない資源利用における上下流地域間の経済的なつながりを生じさせていく。

2-10 木遣い文化の醸成

このようなつながりとしては、例えば、水源地域の製材加工業者などが間伐材でつくった商品を、NPOが工務店や建築家等と連携しながら販売促進のしくみづくりや消費者への啓発を行い、下流受益地域の一般消費者が積極的に購入・使用するといったことがあげられる。その効果は、下流受益地域が水源林の保全や水源地域の活性化に寄与するものとしてとらえることができる。

これは、従来の行政の枠組みだけでは対応が困難だった流域のつながりにおいて、NPOが水源地域住民の生産活動や暮らしと下流受益地域住民の消費行動をつなげたり、その意味を啓発する活動を行うことにより「新たな流域関係」を生じさせていることを示している。また、その結果として流域内に「流域コミュニティ」といった関係が発展し、経済的側面と文化的側面の両面から水源地域の活性化に結びつく取り組みとなっていることを示している。

2-11 国土保全と流域経営への都市の貢献

このような活動の目指すところ、つまり目的やミッション(使命)の内容は、これまでは市場原理に乗りにくかったことから実現が難しかったともいえるが、これらのことについて、流域の各地域の豊かさにつながっていくような新たな価値を加えたり、顕在化することにより、流域内の経済的な実態や裏づけのあるつながりとして、または、つながりへと発展させていくものであり、その一端を担うNPOを事業連携・事業支援を通じて育てていく姿勢が必要である。

日本の国土環境を誰が責任を持って保全していくのか、それは、行政や企業だけではない。これに責任を持てるNPOも協働して市民社会をつくり、その市民社会における多様で健全な人、もの、かね、情報の循環を、特に、水の循環をベースにつくる。

流域経営という観点から、従来の縦割りの行政では限界のある流域資源の循環と経済的および経済外的な価値(地域通貨のような互助・謝恩意思の交換)の循環を流域市民による流域コミュニティ意識の元で実現させたい。少し高くても流域資源を購入するグリーン購入や半公共事業的に学校や公共施設で流域の除間伐材を使用することを約束することで、上流域、源流の水源林等の地域では、森林資源を維持管理することへの投資が誘発され、大消費地の都市がこれを支えるしみが徐々に成立していく。

2-12 世界の水資源を消費する日本の将来のあり方と市民活動

2001年11月に第3回世界湖沼会議が琵琶湖を中心として開催され、さらに2003年3月には第3回世界水フォーラムが同じ琵琶湖、京都、大阪会場で開催される予定である。世界の水問題は、日本に比べものにならないほど深刻である。地球というファミリーの一員として日本の環境NPOが果たせる役割も見出したいものである。

日本の食料自給率が40パーセントで、残り60パーセントの食料を輸入している世界各国からその土地の水資源も消費しており、環境負荷もかけ続けていることになる。フェアトレードである関係をどのように改善すれば成立させられるのか。日本の国内、自分の身の回りのことだけしか考えられなくなって久しい日本人がこの世界水フォーラムをきっかけとして、事実をどのように認識し、考え、行動を起こせるのか、環境NPO/市民団体の果たすべき仕事は多様で、かつ、膨大である。企業、行政との連携なくしては進めることのできない、しかし、取り組みがいのある“挑戦(チャレンジ)”である。

お問合せ先

科学技術・学術政策局政策課

-- 登録:平成21年以前 --