|

別添1 ステップアッププランによる確かな学力への取組−実用性・有用性を重視したプランの策定−山梨県検証改善委員会 はじめに山梨県教育委員会では、これまで県下の児童・生徒の学力向上を目的とした「基礎学力向上やまなしプラン(平成14〜16年度)」や「学びの意欲向上推進事業(平成17〜18年度)」に取り組んできた。これらの事業では、文部科学省の提唱する「確かな学力」の構成要素である「基礎・基本」や「学ぶ意欲」「学び方」などに視点を当てた研究と実践が行われ、研究の成果を冊子やCDにまとめ、全県への普及と浸透を図ってきた。

平成19年度からは、これらの事業成果を継承するとともに、新たに「全国学力・学習状況調査」や「山梨県教育課程実施状況調査」等の結果を分析した客観的なデータを基にして本県の児童・生徒に共通する課題を明らかにし、「知識・技能」そして、それらを「活用する力」の基となる「思考力」「判断力」「表現力」などに視点を当てた「確かな学力ステップアップ事業−学力調査の結果に基づく検証改善サイクルの確立に向けた実践研究−」を進めていくこととした。そして、この事業(研究)をより効果的に進めていくための組織として「山梨県検証改善委員会」を発足させた。

1 検証改善委員会の体制について 山梨県検証改善委員会は、県教育委員会と大学、総合教育センター、教育事務所等、県内の教育関連機関との相互連携を図ることを目的として構成され、「全国学力・学習状況調査」や「山梨県教育課程実施状況調査」の結果の分析、課題改善のためのプランの策定、実践検証校への指導・助言などを主な内容とした。

この検証改善委員会を支える組織として、「教科ワーキング」と「改善支援チーム」を設置した。まず「教科ワーキング」では、小・中の教員を構成メンバーとして、全国学力・学習状況調査の1次的分析、そして、それに伴う「改善プランの原案作り」を担当した。これによって、改善プランの策定を短期間に集中して行うことができるようになったこと、そして、学校現場の意見や考えを改善プランに反映させることができたことなどの効果が挙げられた。

教科ワーキングによって検討された改善プランの原案は、大学の有識者や指導主事等によって構成された「改善支援チーム」によって具体的な「改善プラン」として策定され、冊子やホームページによって全学校に発信した。

検証改善支援チームによって策定された改善プランは、冊子及び専用のホームページによって県下の学校への周知が図られたが、改善プランが単なる机上の空論とならないよう、本県では、検証改善サイクルの一部に「実践検証校(指定校)」を設け、改善プランを具体的授業レベルで検証していくこととした。 2 学校改善支援プランの概要本県検証改善委員会では、以下の図に示すような組織と役割を確認した上で、本県の全国学力・学習状況調査の結果についての分析と検討を行った。

その結果、数値のみを全国(平均)値と比較した場合、小学校では算数の活用が、中学校では数学の基礎の数値が低く、県全体では課題となることが明らかになった。また、他の数値については、全国値と同じか、やや高いものの、個々の学校を見てみると、二極化までは言えないまでも数値の高低差が見られることや学校ごとに課題となる点が大きく異なっている状況にあることが判明した。

3 全国学力・学習状況調査の結果分析について全国学力・学習状況調査の結果について、校種・教科・問題(知識・活用)を観点として分析を行った結果、以下のような傾向と課題が明らかになった。

◆中学校〔国語A:知識〕

〔国語B:活用〕

〔算数A:知識〕

〔算数B:活用〕

◆小学校〔国語A:知識〕

〔国語B:活用〕

〔数学A:知識〕

〔数学B:活用〕

4 学校改善支援プランについて

結果の分析で明らかになった課題について以下の観点から「学校改善支援プラン」(以下、改善プラン)を策定した。

の5つを挙げている。

これらの内容は、冊子「結果改善のための手引き」として冊子にまとめ、県下の全小・中学校に配付するとともに、ホームページを使って発信を行った。このうちホームページについては、改善プランの具体性や有用性を一層高めていくため、適時更新を重ね、参考資料や指導例の掲載、動画による具体的授業風景の紹介などを行ってきた。 5 学校改善支援プランを受けた取組について 学校改善プランを具現化する取組としては、教科ワーキングの部会を10月末から11月にかけ各教科の必要に応じて2〜3回開催した。また、検証改善支援チームとしての会議も11月中に2回開催するとともに、実践検証校からの要望による学校訪問も延べ26回行うことができた。

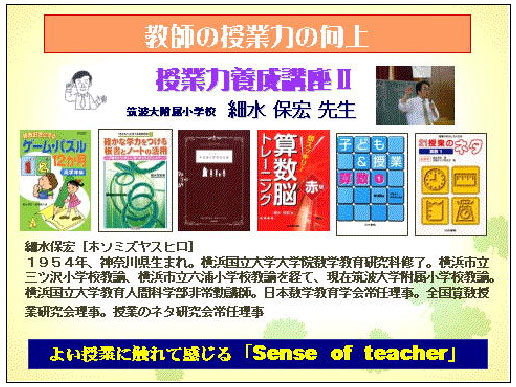

今回の学校改善支援プランでは、検証改善委員会や検証改善支援チームなどの組織的な要素とともに、学力の向上に向けての「教師の授業技術の向上」と「意識の変革」が不可欠であることが企画の段階から指摘されていた。そこで、すでに教員を対象とした研修を企画・運営していた大手学習塾による「教師力養成塾」のプログラムと講師による「授業力養成講座」を延べ4回(小学校教諭対象2回、中学校教諭対象2回)実施した。 6 学校改善支援促進事業について本県検証改善委員会では、学校改善支援プランの一層の充実と全県的な視野からの具体的な手だてを進めるため、文部科学省による「学校改善支援事業」(後期)に応募し、11月末に決定の連絡を受けた。この事業により今年度の調査結果の分析において明らかになった課題に対応する以下の5つの取組(方策)を実施することとした。 (1)活用型ワークシートの開発 「知識」と「活用」の解答の状況を比べてみると、小学校・算数では、活用の問題に課題が見られた。 (2)活用型授業のための資料作成

国語では、小・中ともに活用の問題において学校差が見られた。これに対応し、教師が活用型の授業を展開する上で参考になる資料を作成し、活用型の授業の具体的なイメージがもてるようにすることが必要があることから、リーフレット「国語科の授業を通して活用する力を伸ばす」を作成し、県下の小・中学校へ配付した。 (3)家庭・地域からの学力向上 基本的な生活習慣と学力の間に相関が見られたため、学力の向上に向け、地域・家庭との連携を呼びかける必要がある。 (4)パソコンからの基礎問題の配信 中・数学では、基礎基本の問題に課題が見られた。このため、インターネットを利用した学習プリントの配信システムの導入した。 (5)授業力養成講座の開催

本県の学力、学習状況の様子を分析して見ると、比較的に小規模といわれる学校において、学校差が見られたり、活用する力が弱いなどの課題が多いことが明らかになっている。その原因の1つとして、同一の教科を担当する教員が同一校の中にいないため、教科に関する相談をすることが難しい点が考えられる。そこで、県内外より講師を募り「授業カウンセラー」として、教師へのアドバイス、模擬授業の提供を含めた授業技術の伝授などを行ってもらうことで、教員の「授業力」の向上を図ることを考えた。 7 おわりに

上記の数値は、12月末にアンケート調査を実施し、県の改善プランを含めた各学校の具体的な取組状況についてまとめたものである。プランの発表から約1ヶ月しかなかったため、具体的な改善策の実施については、3割程度の状況であったが、すべての学校においていずれかの取組はとられており、結果の改善に向け各学校が始動していることをうかがい知ることができた。

〔参考〕山梨県検証改善委員会HP

|

Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology