地球外宇宙線源

|

Galactic cosmic rays

|

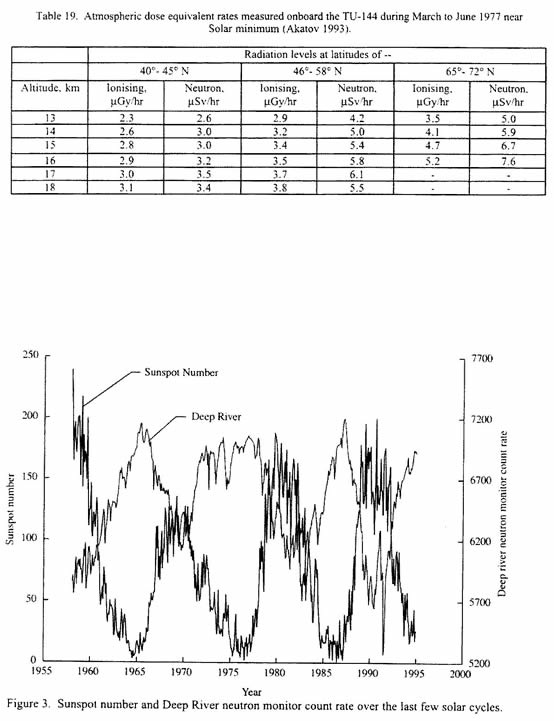

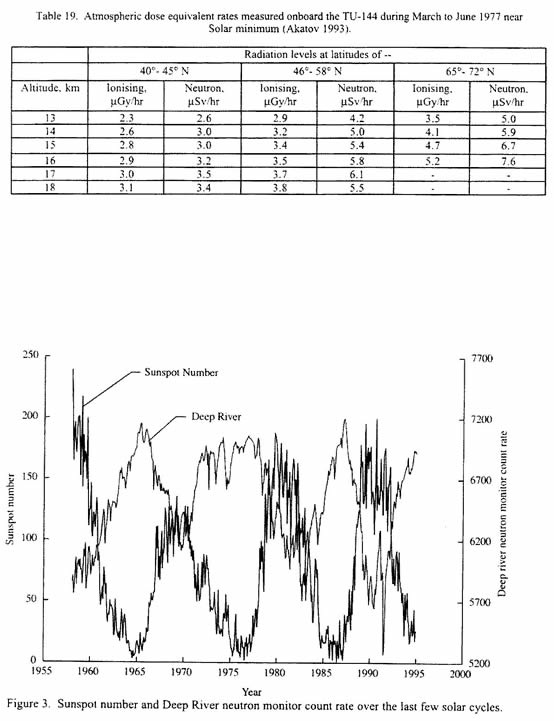

図.3は近年の太陽黒点数とカナダのDeep Riverで測定した中性子計数率の相関関係を表しており、両者は完全な逆相関を示している。すなわち、黒点数が多い太陽活動が活発な時期は、太陽起源の放射線が増加する反面、太陽系外からの宇宙線が減少し、トータルで見て宇宙線強度は減少する。

|

|

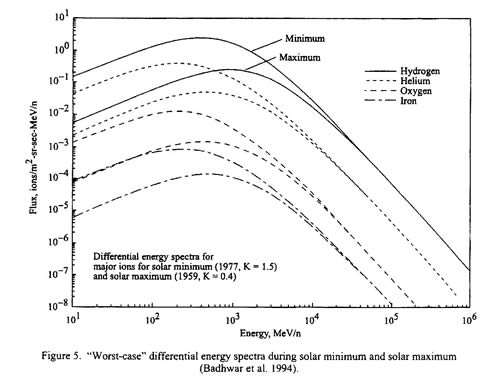

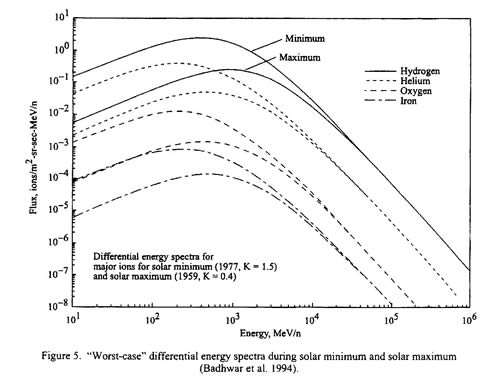

図.5には、太陽活動極大期と極小期の場合の、宇宙線粒子のエネルギースペクトルが示されている。この図から、スペクトルは100〜1000 /核子の領域のピークを形成し、太陽活動極小期と極大期でフラックスに1桁近い差異が見られる。 /核子の領域のピークを形成し、太陽活動極小期と極大期でフラックスに1桁近い差異が見られる。

|

|

Atmospheric radiation

|

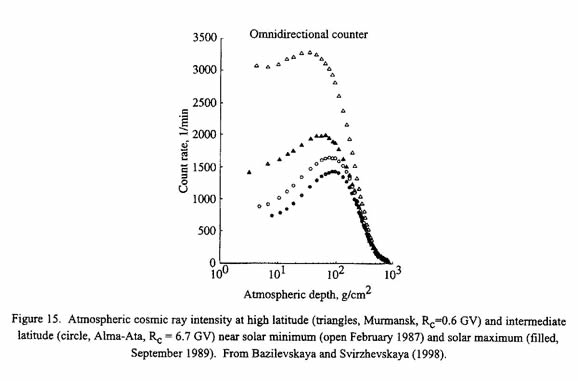

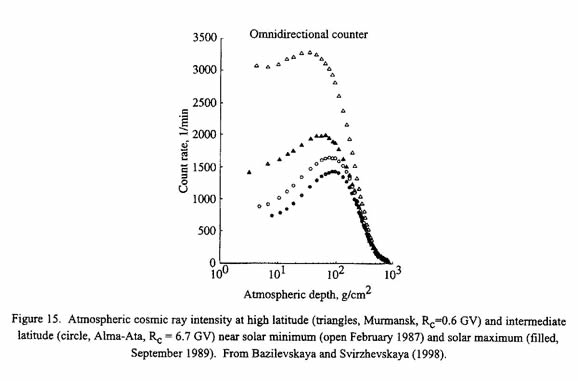

図.15には高緯度及び中緯度での大気圏宇宙線強度を、太陽活動極小期及び極大期に分けて表示してある。大気中を透過するにつれ生成する2次荷電粒子が増加し、線束は増大しピークを形成するが、地表面近く(    )では緯度および太陽活動の依存性は消滅する。ピーク位置は上空17 )では緯度および太陽活動の依存性は消滅する。ピーク位置は上空17 から22 から22 の高度である。 の高度である。

|

|

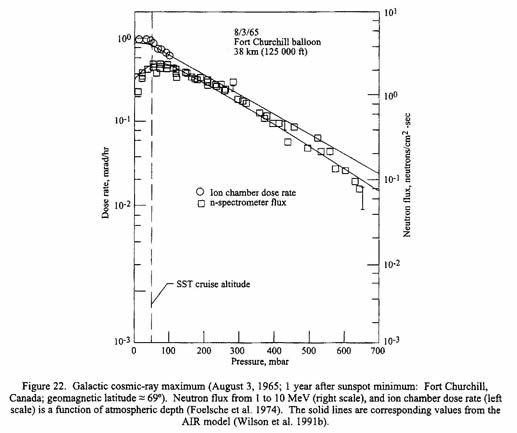

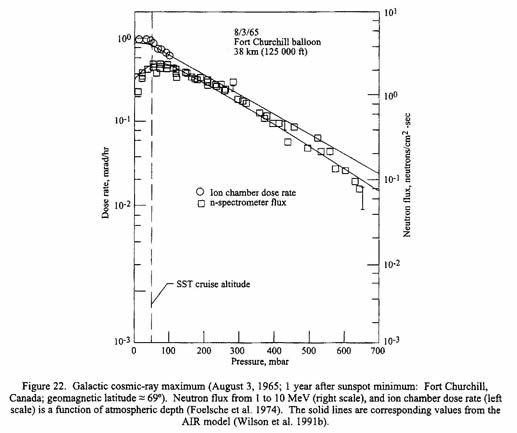

図.22は気球測定により得られた、宇宙線極大期での大気圏深さの関数としての線量率及び中性子束を示す。中性子線束(1 to 10 )は19 )は19 高さに広いピークを形成し、線量率は21 高さに広いピークを形成し、線量率は21 以上の高度では横ばいの傾向を示す。WilsonらのAIRモデルとの一致は良好である。 以上の高度では横ばいの傾向を示す。WilsonらのAIRモデルとの一致は良好である。

|

|

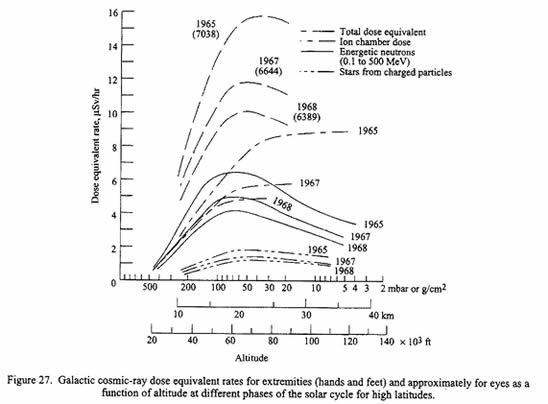

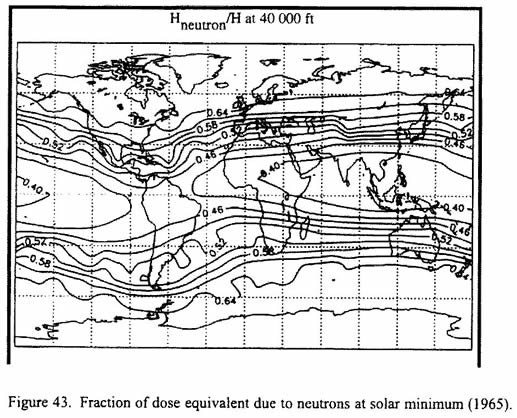

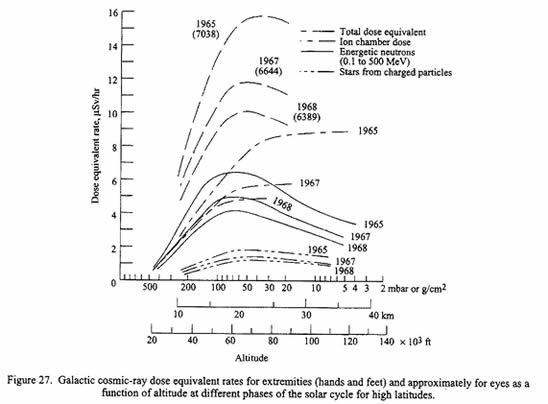

図.27はGCRの線量当量率における、宇宙線の電離箱線量、スター、高エネルギー中性子の寄与割合を高度の関数として示したものである。この図からおおよそ線量当量の半分が中性子の寄与であることがわかる。

|

|

|

Background exposure level

|

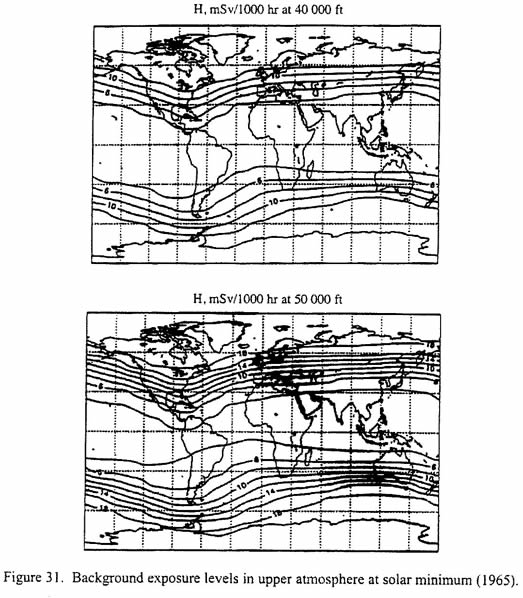

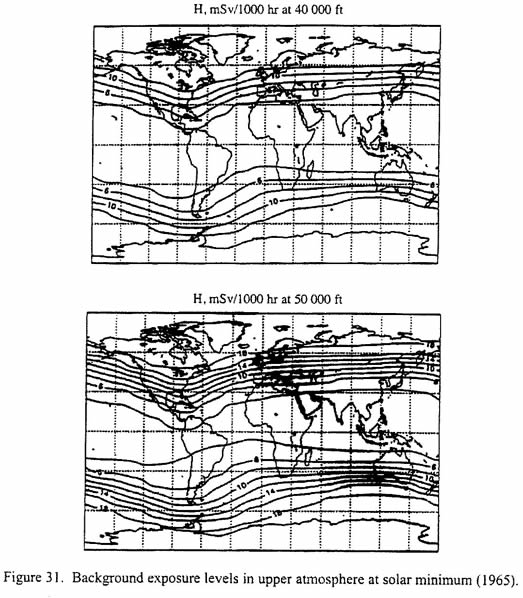

図.31は1965年の太陽活動極小期における、高度12 及び15 及び15 での1000時間搭乗に相当する積算線量の等高線図を示したものである。線量の緯度依存性は大きく、北極近傍では高線量のフラット領域が存在し、この図からカナダ上空ルートは被ばくが最も多いルートと考えられる。また、赤道をはさんだ広大な領域に低線量領域が存在する。 での1000時間搭乗に相当する積算線量の等高線図を示したものである。線量の緯度依存性は大きく、北極近傍では高線量のフラット領域が存在し、この図からカナダ上空ルートは被ばくが最も多いルートと考えられる。また、赤道をはさんだ広大な領域に低線量領域が存在する。

|

|

Atmospheric SPE (solar particle events)

|

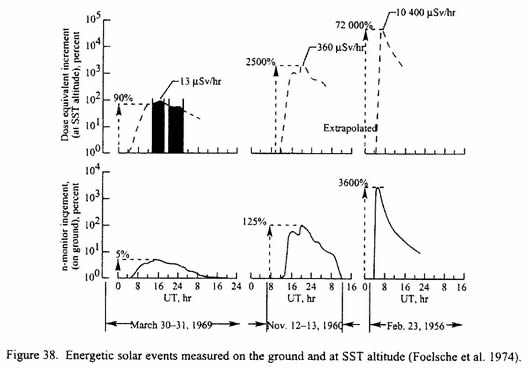

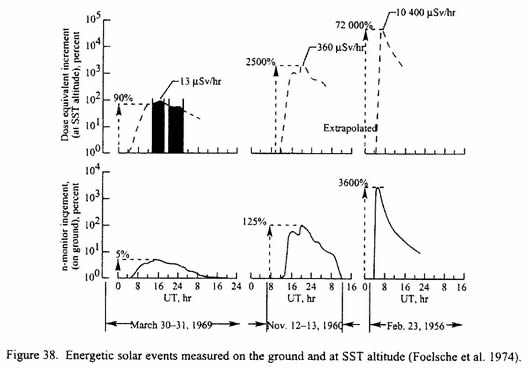

図.38は太陽活動極小期における線量当量の時間変化を、1956、1960、1969年次のイベントについて示したものである。地上では其の変化の度合いは緩やかであっても、SSTの高度ではその変化は極めて大きいことがわかる。1956年2月23日のイベントはここ50年間の宇宙線観測史上極めてまれで例外的な事例である。2番目に大きいイベントは1989年9月29日に発生し、そのときの線量当量率は1956年時の1桁以上低い値であった。このイベントでも、平均すると10年に1度の発生頻度である。

|

|

External exposures

|

フランスの6機の超音速旅客機を使って、巡航高度15〜17 にて1987年7月から太陽活動の1サイクル分の期間、線量測定を実施し、平均線量当量12 にて1987年7月から太陽活動の1サイクル分の期間、線量測定を実施し、平均線量当量12 を得た。月単位の平均値で見ると最大18 を得た。月単位の平均値で見ると最大18 の値も観測された。1990年のフランス航空機での平均値が11 の値も観測された。1990年のフランス航空機での平均値が11 、年間線量は3 、年間線量は3 であった。イギリス航空機の例では、2000回の飛行での平均値が9 であった。イギリス航空機の例では、2000回の飛行での平均値が9 となり、最高値は44 となり、最高値は44 を記録した。コンコルドを用いた線量当量評価は古い線質係数を使用しているため、改訂した値は30%増となる。 を記録した。コンコルドを用いた線量当量評価は古い線質係数を使用しているため、改訂した値は30%増となる。 |