- 現在位置

- トップ > 会見・報道・お知らせ > 報道発表 > 令和7年度 報道発表 > 大規模マテリアルデータ基盤を構築・共用開始 ~国内26機関連携により、科学と産業を支える知のインフラを整備~

大規模マテリアルデータ基盤を構築・共用開始 ~国内26機関連携により、科学と産業を支える知のインフラを整備~

令和7年8月26日

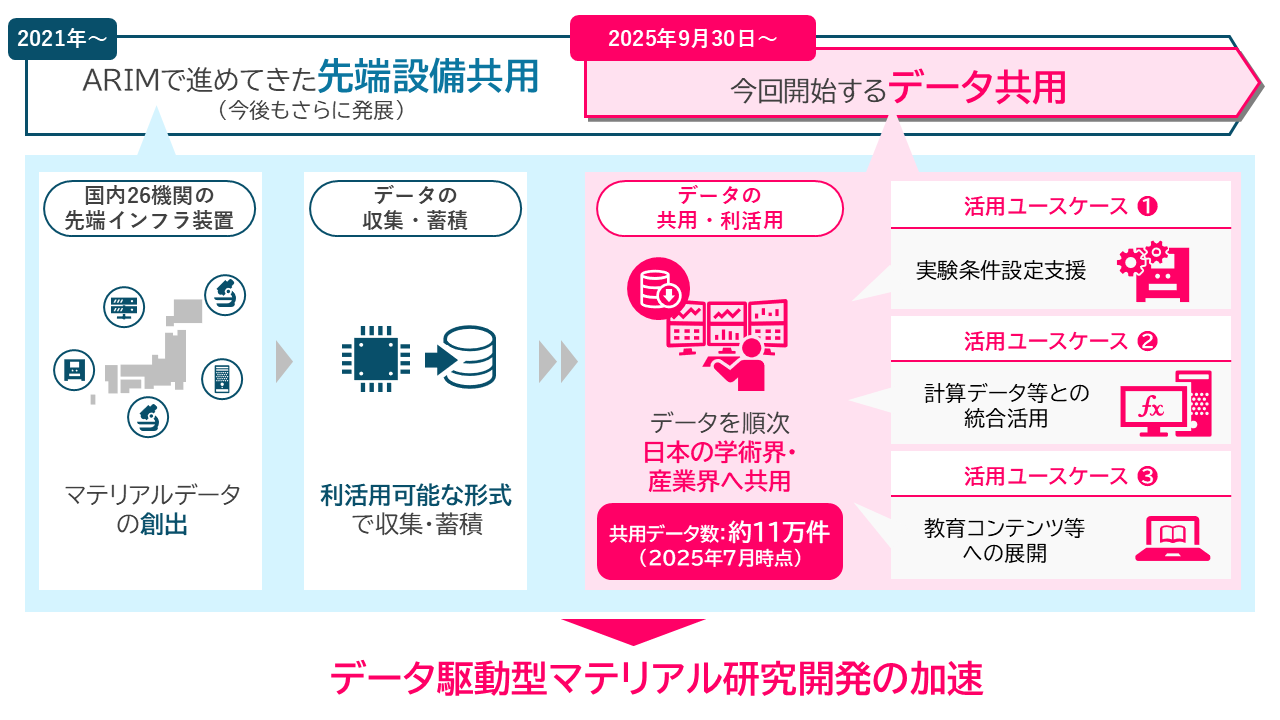

文部科学省では「マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)」事業において、国内26の大学・研究機関に先端設備の全国的な共用体制を整備するとともに、共用設備の利用により創出されたマテリアルデータを、データサイエンス等に利活用しやすい形式に整えて収集・蓄積してきた。この度、約11万件のデータを令和7年9月30日から所定の利用料のもとで共用開始する(共用データ数は今後も設備利用に応じて増加予定)。多様な設備群から創出されたマテリアルデータが、個々の研究機関の垣根を越えて広く利活用されることにより、データ駆動型マテリアル研究開発の加速とともに、我が国の国際競争力の引き上げが期待される。

1.背景

材料研究開発は従来、専門家の試行錯誤や経験に基づく実験の繰り返しが中心でしたが、近年ではAIを用いたマテリアルズ・インフォマティクス(MI)の利活用が広がり、世界では米国などが早期から国家戦略として取り組んできました。

我が国においては、2021年に策定された「マテリアル革新力強化戦略」(統合イノベーション戦略推進会議決定)の柱の一つとして、試行錯誤・経験に基づく従来の研究開発手法にデータサイエンス等を融合することにより、研究開発の速度・質・量を飛躍的に高める、マテリアル分野におけるデジタルトランスフォーメーション(マテリアルDX)を推進してきました。

上記戦略策定から約4年が経過し、我が国を取り巻く国際情勢の激しい変化や、AIをはじめとするDX技術の目覚ましい進展などを背景に、同戦略は2025年6月4日に改定されました。同戦略においては、激化するマテリアル開発の国際競争に対応するために、マテリアルDXの更なる推進を掲げています。

同戦略を踏まえ、文部科学省では、研究データの創出、統合・管理、利活用を一体的に取り組むマテリアルDXプラットフォーム(注1)の整備を推進しています。その取組の一つとして、全国26の大学・研究機関において先端設備の全国的な共用体制を整備し、設備利用から創出されたマテリアルデータを利活用可能な形式で収集・蓄積、共用する体制を整備する「マテリアル先端リサーチインフラ」(通称:ARIM(エイリム))を2021年度から開始しました(注2)。装置ごとに異なる計測データや合成・加工プロセスデータの形式を統一化し、機械学習などにも活用しやすい形態に整えた構造化データ(注3)として、事業開始後4年間で100万件超を蓄積しました。この度、蓄積したデータについて、非共用期間(注4)が過ぎたものから順に日本の学術界・産業界へ向けて共用を開始いたします。共用データの利用を希望する研究者は、所定の利用料を支払うことにより、当該データをダウンロードして利用することが可能となります。

本データ共用を通じてデータ駆動型マテリアル研究開発のさらなる加速が期待されます。

2.データ共用サービスの概要・特徴

- サービス開始:2025年9月30日予定

- 提供するデータ:ARIMにおいて共用する約1,200台の機器を利用する研究から創出された、各種測定値、グラフ、画像など豊富なマテリアルデータに関する構造化データを、ダウンロードして利用することが可能。これらには実験条件に関する情報やサンプル情報等のメタデータが含まれる。

- 利用可能な構造化データ件数:約11万件(2025年7月時点)※新しい構造化データは随時追加され、年間数十万件ずつ増加見込み。

- データの特徴:装置ごとに異なるデータ形式を統一化し、AIや機械学習などにもデータの利活用が可能。失敗データを含む様々な実験データを蓄積。各種材料について、物性値・測定・解析データのほか、材料の合成や半導体・デバイス加工における温度や圧力などの実験条件、プロセスデータ等も紐づけ。

3.データ共用サービスの利用方法など

- 利用方法:専用サイト「データ共用ポータル(※ポータルサイトが別ウィンドウで開きます)」より申請・登録後、利用したいデータセットを検索、ダウンロードして利用

- 提供形態:シングルライセンスまたはグループライセンス単位による年間定額制(年会費制)

- 利用者条件:1. 外国為替及び外国貿易法その他関連法令の要件を満たす者(日本国に居住する日本人や6か月以上日本国に居住をする外国人など外国為替および外国貿易法の居住者) 2. 日本国内で設立された法人に所属し、利用を申し込み、許諾された者

- ※利用方法等の詳細は、後日、ARIM Japanウェブサイト(※事業ホームページが別ウィンドウで開きます)に掲載予定

4.活用ユースケース

共用を開始するデータは、多様な設備群とそれを活用する幅広い研究者から創出されたものです。そのような多種多様なデータの特性を生かし、研究活動における課題解決や新たな知見の創出等に資するユースケースとして、以下のような例が考えられます。

実験条件設定支援

共用データに含まれる測定結果等の利活用により、類似の材料や目的に応じた実験条件の整理・予測・提案が可能となり、再現性の高い実験支援への寄与が期待されます。また、測定のばらつきや外れ値の分析を通じて、信頼性評価等への活用が期待できます。

計算データ等との統合活用

共用データと、自身が有するデータや他のオープンデータ、計算データ等を組み合わせることにより、実験データの補完や材料特性の予測精度向上が見込まれ、より効率的なマテリアル研究開発が可能となることが期待されます。

教育コンテンツ等への展開

共用データは、可視化や解析手法の学習教材としても活用することが可能であり、実際の測定データを用いた演習を通じて、若手研究者や学生がデータサイエンスの思考や計測技術を習得する教育コンテンツの作成等、人材育成活動への活用が期待されます。

(注1)マテリアルDXプラットフォーム

文部科学省は、マテリアル分野の研究DXに向けて、研究データの①創出、②統合・管理、③利活用までの一体的な推進に取り組んでいます。研究データの①創出の観点ではマテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)、②統合・管理の観点では物質・材料研究機構(NIMS)のデータ中核拠点(MDPF)、③利活用の観点ではデータ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト(DxMT)の3つの事業を中心としています。創出されたデータを機関の枠組みを越えて共用・利活用する仕組みを実現し、データ駆動型研究を取り入れた次世代の研究方法を確立することで、革新的なマテリアルの創出を目指しています。

(注2)マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)

2021年度から開始した「マテリアル先端リサーチインフラ」(ARIM)は、最先端設備の共用、高度専門技術者による技術支援に加え、新たにリモート・自動化・ハイスループット対応型の先端設備を導入し、装置利用に伴い創出されるマテリアルデータを、利活用しやすくした上で共用しています。2025年度より新たに「半導体基盤プラットフォーム」(ARIM-SETI)を開始し、新規採択機関を含めた全26機関で運営しています。

(注3)構造化データ

設備共用によって創出されたデータを、利用しやすく、AI解析等に適した形式に整えた二次データのこと。ARIMのシステム、または、事業参画機関のプログラムやソフトウェア等によって、加工、編集、抽出、統合、集計、分析等の処理を行ったデータ。例えば、機械可読性を備えたcsvデータ、グラフデータ、表データなど。

(注4)非共用期間

設備利用者が自身の研究によって創出しARIMに登録された構造化データは、データ創出者の希望に応じ利用年度の年度末から原則最大2年間を、データ創出者が自ら研究を完遂するために当該研究チームのみ利用できる期間としています。この期間は、第三者(本事業従事者も含む)へデータを共用しない期間とし、非共用期間(エンバーゴ期間)と呼びます。当該期間が過ぎた構造化データを順次、共用します。

お問合せ先

研究振興局 参事官(ナノテクノロジー・物質・材料担当)付

メールアドレス:nanozai@mext.go.jp