- 現在位置

- トップ > 白書・統計・出版物 > 白書 > 科学技術・イノベーション白書 > 令和6年版 科学技術・イノベーション白書 > 令和6年版科学技術・イノベーション白書 本文(HTML版) > 第2章 Society 5.0の実現に向けた科学技術・イノベーション政策

第2章 Society 5.0の実現に向けた科学技術・イノベーション政策

第1節 国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱(きょうじん)な社会への変革

我が国の社会を再設計し、世界に先駆けた地球規模課題の解決や国民の安全・安心を確保することにより、国民一人ひとりが多様な幸せ(well-being)を得られる社会への変革を目指しており、そのために行っている政府の取組を報告する。

1 サイバー空間とフィジカル空間の融合による新たな価値の創出

第6期基本計画では、Society 5.0の実現に向け、サイバー空間とフィジカル空間を融合し、新たな価値を創出できることを目指している。具体的には質の高い多種多様なデータによるデジタルツインをサイバー空間に構築し、それを基にAIを積極的に用いながらフィジカル空間を変化させ、その結果をサイバー空間へ再現するという、常に変化し続けるダイナミックな好循環を生み出す社会へと変革することを目指すこととしている。

❶ サイバー空間を構築するための戦略、組織

デジタル庁では、規制・制度のデジタル原則への適合性の点検・見直しを進め、デジタル化の恩恵を国民や事業者が享受し、成長を実感できるよう、現場で人の目に頼る規制等、アナログ的な手法を用いる規制について、デジタル技術の活用可能性を踏まえた規制の横断的な点検・見直しを推進している。令和4年12月には、アナログ規制に関する約1万条項についての見直し方針及び見直しに向けた工程表を確定し、現在これに基づいて見直し作業を進めている。また、こうした取組と並行して、規制所管省庁や企業等と協力し、アナログ規制の類型と、その見直しに活用可能な技術の対応関係を整理、可視化した「テクノロジーマップ」の初版を公表した。今後も技術検証の結果や技術の進展等を踏まえ随時更新していくこととしている。

また、データの利活用による社会的課題の解決と国際競争力の維持・向上を図るため、包括的データ戦略を統合した「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を踏まえて、ベース・レジストリの整備、政府相互運用性フレームワーク(GIF(※1))の見直し及び実装への取組整理等を行った。

❷ データプラットフォームの整備と利便性の高いデータ活用サービスの提供

デジタル庁は、教育、防災等の準公共・相互連携分野において、デジタル化、データ連携を推進し、ユーザーに個別化したサービスを提供するため、府省庁横断的な体制の下、それぞれの分野での調査・実証等を進めている。

情報処理推進機構に設置しているデジタルアーキテクチャ・デザインセンター(DADC)では、我が国の産業競争力の強化及び安全・安心なデータ流通を実現するため、異なる事業・分野間で個別に整備されたシステムやデータをつなぐための標準を含むアーキテクチャの設計を、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合するSociety 5.0の社会実現を目指すウラノス・エコシステムの一環として推進している。

内閣府は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP(※2))「ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間基盤技術」で、分野を超えたデータ連携を実現する「分野間データ連携基盤技術」を令和4年度までに開発した。同技術は一般社団法人データ社会推進協議会のDATA-EXに活用され、社会実装が進められている。

国土技術政策総合研究所は、デジタル社会の実現を見据え、人流ビッグデータを利用して建物用途ごとの発生集中原単位等の利用者の交通特性を推計する手法の開発に関する研究を行っている。

❸ データガバナンスルールなど信頼性のあるデータ流通環境の構築

デジタル庁は、令和4年7月に公表した「トラストを確保したDX推進サブワーキンググループ報告書」を踏まえ、「本人確認ガイドラインの改定に向けた有識者会議」においてデジタルにおける本人確認の国際的な通用性を踏まえた議論を実施した。また、令和4年3月に策定された「プラットフォームにおけるデータ取扱いルールの実装ガイダンス ver1.0」については、準公共分野(※3)の一部において参照し、また、デジタル田園都市国家構想交付金の一部の採択団体に対して参照状況を調査し、当該ガイダンスの利用を促進した。

❹ デジタル社会に対応した次世代インフラやデータ・AI利活用技術の整備・研究開発

1.デジタル社会に対応した次世代インフラの整備

総務省は、Society 5.0におけるネットワーク通信量の急増、サービス要件の多様化やネットワークの複雑化に対応するため、1運用単位当たり5Tbps(※4)を超える光伝送システムの実用化を目指した研究開発及びAIを活用した通信ネットワーク運用の自動化等を実現するための研究開発を実施した。また、第5世代移動通信システム(5G)の更なる普及に資するため、基地局端末間の協調による動的ネットワーク制御に関する研究開発を行っている。

さらに、2030年代のあらゆる産業・社会活動の基盤になると想定される次世代の情報通信インフラBeyond 5G(6G)の実現に向け、令和5年3月に情報通信研究機構に新たに設置した基金を活用し、社会実装・海外展開を目指した研究開発・国際標準化を推進している。

情報通信研究機構は、テラヘルツ波を利用した100Gbps級の無線通信システムの実現を目指したデバイス技術や集積化技術、信号源や検出器等に関する基盤技術の研究開発を行った。また、ICT利活用に伴う通信量及び消費電力の急激な増大に対処するため、ネットワーク全体の超高速化と低消費電力化を同時に実現する光ネットワークに関する研究開発を推進した。

経済産業省では、更に超低遅延や多数同時接続といった機能が強化された5G(以下「ポスト5G」という。)について、今後、スマート工場や自動運転といった多様な産業用途への活用が見込まれているため、ポスト5Gに対応した情報通信システムや当該システムで用いられる半導体等の関連技術を開発するとともに、ポスト5Gで必要となる先端的な半導体の製造技術の開発に取り組んだ。また、産業のIoT化や電動化が進展し、それを支える半導体関連技術の重要性が高まる中、我が国が保有する高水準の要素技術等を活用し、エレクトロニクス製品のより高性能な省エネルギー化を実現するため、次世代パワー半導体や半導体製造装置の高度化に向けた研究開発に取り組んだ。

2.AI利活用技術の研究開発

政府においては、令和4年4月にAIに関する国家戦略として「AI戦略2022」(令和4年4月22日統合イノベーション戦略推進会議決定)を策定した。また、その後の生成AIなどの技術の変化や国際的な議論を踏まえて、新たに設置した「AI戦略会議」において「AIに関する暫定的な論点整理」を令和5年5月に取りまとめ、AIに関する国際的な議論と多様なリスクへの対応、AIの最適な利用、AI開発力の強化等に向けた取組を進めている。例えば、AIの安全性の評価手法の検討などを行う「AIセーフティ・インスティテュート」の設立、行政事務における生成AIの活用、計算資源の整備・拡充などが進められている。

関係府省庁における取組として、総務省は、情報通信研究機構において、脳活動分析技術を用い、人の感性を客観的に評価するシステムの開発や、脳活動を模倣して多様な情報処理が可能なアルゴリズム(人工脳)の開発などを実施しており、脳活動等に現れる無意識での価値判断等に応じた効率的な情報処理プロセスの開発や脳情報通信技術によるAIの普及によって生じる倫理的・法的・社会的課題(ELSI(※5))に関する取組等を実施し、社会実装に向けた取組を実施している。また、誰もが分かり合えるユニバーサルコミュニケーションの実現を目指して、音声、テキスト、センサーデータ等の膨大なデータを用いた深層学習技術等の先端技術により、多言語翻訳、対話システム、行動支援等の研究開発・実証を実施している。

文部科学省は、理化学研究所に設置した革新知能統合研究センターにおいて、①深層学習の原理解明や汎用的な機械学習の基盤技術の構築、②我が国が強みを持つ分野の科学研究の加速や我が国の社会的課題の解決のためのAI等の基盤技術の研究開発、③AI技術の普及に伴って生じるELSIに関する研究などを実施している。具体的には、従来の深層学習を超える、信頼性の高い次世代AI基盤技術の理論構築や、医療分野・防災分野における最先端のAI基盤技術の社会実装に向けた研究開発などを進めている。このほか、科学技術振興機構において、AI等の分野における若手研究者の独創的な発想や、新たなイノベーションを切り拓(ひら)く挑戦的な研究課題に対する支援(AIP(※6)ネットワークラボ)を一体的に推進している。

経済産業省は、平成27年5月、産業技術総合研究所に設置した「人工知能研究センター」に優れた研究者・技術を結集し、大学等と産業界のハブとして目的基礎研究の成果を社会実装につなげていく好循環を生むエコシステムの形成に取り組んでいる。具体的には、①人と共に進化するAIシステムの基盤技術開発、②実世界で信頼できるAIの評価手法の確立、③容易に構築・導入できるAI技術の開発に取り組んでいる。また、産業技術総合研究所情報・人間工学領域において、大規模で省電力の計算システム「AI橋渡しクラウド(ABCI(※7)2.0)」を運用し、国内の開発需要の増加を踏まえ、令和5年度補正予算を措置して、本計算システムの大幅な拡充に取り組んでいる。さらに、経済産業省では「IoT(※8)社会実現に向けた次世代人工知能・センシング等中核技術開発」事業として、新エネルギー・産業技術総合開発機構を通じて、人との協調性や信頼性を実現するAIシステムの研究開発や、リモートシステムに必要なAI技術の研究開発、信頼性を担保して高精度にリアルデータを取得するためのセンシングデバイス・システム開発等を実施している。加えて、平成30年度よりエネルギー需給構造の高度化に向けた「次世代人工知能・ロボットの中核となるインテグレート技術開発」事業として、エネルギー需給の高度化に貢献するAI技術の実装加速化に向けた研究開発やAI導入を飛躍的に加速させる基盤技術開発、ものづくり分野の設計や製造現場に蓄積されてきた「熟練者の技・暗黙知(経験や勘)」の伝承・効率的活用を支えるAI技術開発に取り組んでいる。

また、経済産業省は、IoT社会の到来により増加した膨大な量の情報を効率的に活用するため、ネットワークのエッジ側で動作する超低消費電力の革新的AIチップに係るコンピューティング技術、新原理により高速化と低消費電力化を両立する次世代コンピューティング技術(脳型コンピュータ、量子コンピュータ、光分散コンピュータ等)の開発に取り組んだ。

❺ デジタル社会を担う人材育成

近年では、イノベーションが急速に進展し、技術がめまぐるしく進化する中、Society 5.0の実現に向け、AI・ビッグデータ・IoT等の革新的な技術を社会実装につなげるとともに、そうした技術による産業構造改革を促す人材を育成する必要性が高まっている。

文部科学省は、AI戦略2022の目標である「文理を問わず全ての大学・高専生(約50万人卒/年)が初級レベルの能力を習得すること」、「大学・高専生(約25万人卒/年)が自らの専門分野への応用基礎力を習得すること」の実現のため、数理・データサイエンス・AI教育の基本的考え方、学修目標・スキルセット、教育方法などを体系化したモデルカリキュラム(リテラシーレベル・応用基礎レベル)を策定・活用するとともに、教材等の開発や、教育に活用可能な社会の実課題・実データの収集・整備等を通じて全国の大学などへの普及・展開を推進している。また、「AI戦略2019」(令和元年6月11日統合イノベーション戦略推進会議決定)では、大学・高等専門学校における数理・データサイエンス・AI教育のうち、優れた教育プログラムを政府が認定することとされており、令和5年度時点でリテラシーレベル382件、応用基礎レベル147件の教育プログラムを認定している。本認定制度は、各大学等の取組について、政府だけでなく産業界をはじめとした社会全体として積極的に評価する環境を醸成し、より質の高い教育を牽引(けんいん)していくことを目指している。

さらに、デジタル等の成長分野を牽引(けんいん)する高度専門人材の育成に向けて、意欲ある大学・高等専門学校が成長分野への学部転換等の改革に予見可能性を持って踏み切れるよう、令和4年度第2次補正予算において措置された3,002億円の基金により機動的かつ継続的な支援を行っている。

また、各分野の博士人材等について、データサイエンス等を活用しアカデミア・産業界を問わず活躍できるトップクラスのエキスパート人材を育成する研修プログラムの開発を目指す「データ関連人材育成プログラム」を平成29年度より実施しているほか、高度な統計学のスキルを有する人材の育成及び統計人材育成エコシステムの構築を目的とした「統計エキスパート人材育成プロジェクト」に令和3年度より取り組んでいる。

経済産業省は、情報処理推進機構を通じて、ITを駆使してイノベーションを創出することのできる独創的なアイディアと技術を有するとともに、これらを活用していく能力を有する優れた個人(ITクリエータ)を発掘・育成する「未踏IT人材発掘・育成事業」等を実施している。

❻ デジタル社会の在り方に関する国際社会への貢献

デジタル庁は、我が国が主催した令和5年(2023年)4月のG7デジタル・技術大臣会合も踏まえ、信頼性のある自由なデータ流通(DFFT(※9))の推進に向け、データ流通に関するグローバルな枠組みを構築するため、データ品質、プライバシー、セキュリティ、インフラ等の相互信頼やルール、標準等、国際的なデータ流通を促進する上での課題解決に向けた方策を実行することとしている。

総務省は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)も見据え、「グローバルコミュニケーション計画2025」(令和2年3月)に基づき情報通信研究機構の多言語翻訳技術の更なる高度化により、ビジネスや国際会議における議論等の場面にも対応したAIによる「同時通訳」を実現するための研究開発を実施している。

外務省及び国際協力機構は、政府開発援助事業において開発途上国のデジタル社会構築に資する協力を推進するため、開発の各分野でのデジタルの利活用、その基盤となるデジタル化を担う人材・産業の育成、サイバーセキュリティの能力強化等に取り組んでいる。

❼ 新たな政策的課題

内閣府及びデジタル庁は、関係省庁の議論の動向を踏まえつつ、令和5年5月に取りまとめられた「AIに関する暫定的な論点整理」や、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」などに基づく各種の取組を通じて、新たな政策的な課題への対応等の検討を進めている。

2 地球規模課題の克服に向けた社会変革と非連続なイノベーションの推進

脱炭素、エネルギー安定供給、経済成長の三つを同時に実現するグリーントランスフォーメーション(GX)実現のため、令和5年2月に「GX実現に向けた基本方針~今後10年を見据えたロードマップ~」、7月に「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」(以下「GX推進戦略」という。)が閣議決定された。

こうした、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取組に加え、健全で効率的な廃棄物処理及び高度な循環経済(サーキュラーエコノミー)の実現に向けた対応をしていくことで、グリーン産業の発展を通じた経済成長へとつなげ、経済と環境の好循環が生み出されるような社会の構築を目指している。

❶ 革新的環境イノベーション技術の研究開発・低コスト化の促進

1.カーボンニュートラルに向けた研究開発の推進

「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」やGX推進戦略に基づき、革新的な技術開発に対する継続的な支援を行う「グリーンイノベーション基金事業」等を活用し、革新的技術の研究開発・実証とその社会実装を推進している。

文部科学省及び科学技術振興機構は、2050年カーボンニュートラルの実現等への貢献を目指し、従来の延長線上にない非連続なイノベーションをもたらす革新的技術を創出するため、令和5年度から新たに「革新的GX技術創出事業(GteX(※10))」及び「戦略的創造研究推進事業 先端的カーボンニュートラル技術開発(ALCA-Next(※11))」を開始した。GteXでは「蓄電池」、「水素」、「バイオものづくり」の三つの重点領域におけるオールジャパンのチーム型研究開発を、ALCA-Nextでは幅広い領域におけるチャレンジングな基礎研究により様々な技術シーズを育成する探索型の研究開発を実施している。また、「未来社会創造事業『地球規模課題である低炭素社会の実現』領域」において、2050年の社会実装を目指し、温室効果ガスの大幅削減に資する革新的技術の研究開発を実施している。

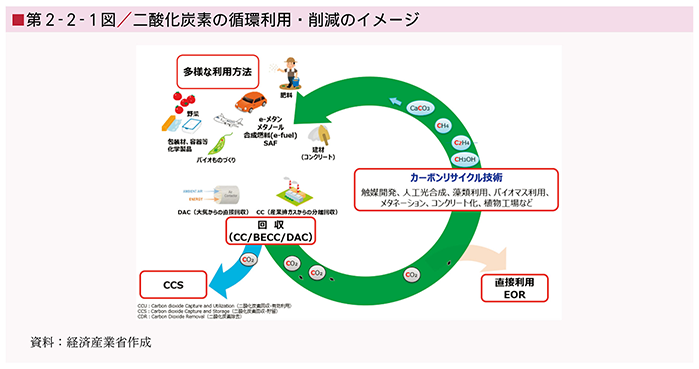

経済産業省は、二酸化炭素を資源として捉え、これを回収し、燃料、化学品、コンクリート等に再利用することで、大気中への二酸化炭素排出を抑制するカーボンリサイクルの取組を推進している(第2-2-1図)。そして従来の技術開発に加えて、カーボンリサイクルの定義・意義、現状、課題、今後の見通しを取りまとめた「カーボンリサイクルロードマップ」を令和5年6月に策定した。中でもカーボンリサイクルの分野においては、広島県・大崎上島における実証研究拠点の整備・運営や、コスト高や反応効率性等の課題に対応するためグリーンイノベーション基金も活用しながら技術の社会実装を進めている。今後、社会実装に向けては、二酸化炭素の排出者と利用者を連携させる産業間連携の取組が重要であり、新エネルギー・産業技術総合開発機構を通じて、様々な二酸化炭素の集約・利活用の構想についての実現可能性調査を実施している。

また、二酸化炭素回収・有効利用・貯留(CCUS(※12))技術の実用化を目指し、二酸化炭素大規模発生源から分離・回収・輸送した二酸化炭素を利用・地中(地下1,000m以深)に貯留する一連のトータルシステムの実証を行ったことに加え、現在は、コストの大幅低減や安全性向上に向けた技術開発を進めている。鉄鋼製造においては、製鉄プロセスにおける省エネ化を目指し、低品位原料を有効活用して製造するコークス(フェロコークス)を用いて鉄鉱石の還元反応を低温化・高効率化するための技術開発を行った。また、水素還元等プロセス技術の開発事業(COURSE50(※13))の成果を踏まえ、「グリーンイノベーション基金/製鉄プロセスにおける水素活用」において、大幅な二酸化炭素排出削減を目指し、水素を用いて鉄鉱石を還元する技術の開発を行っている。

環境省は、火力発電所の排ガスから二酸化炭素の大半を分離・回収する場合のコストや環境影響等の評価のための実用規模の二酸化炭素分離・回収設備による実証、いまだ実用化されていない浮体式洋上圧入技術の実現に向けて輸送及びモニタリング等の技術の確立を進めている。また、平成30年度からは二酸化炭素回収・有効利用(CCU(※14))に関する実証事業を行っており、人工光合成やメタネーション等といった取組及びこれらのライフサイクルを通じた二酸化炭素削減効果の検証・評価を行っている。

また、「地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業」において、地球温暖化対策の強化につながる二酸化炭素排出削減効果の高い技術開発・実証を行っている。例えば、既存建築物のZEB(※15)化普及拡大に向けた高意匠・高性能な建材一体型太陽光発電システムの開発や、スピーキング・プラント・アプローチ型環境制御を組み込んだ園芸施設であるセミクローズド・パイプハウスの開発・実証等を実施している。令和5年度からはスタートアップ企業の事業化検討に必要な実現可能性調査や概念実証を支援するスタートアップ枠を新設し、あらゆる分野で更なる二酸化炭素削減が可能なイノベーションを創出し、革新的技術の早期社会実装に取り組んでいる。

経済産業省は、航空分野における脱炭素化の取組に寄与する持続可能な航空燃料(SAF(※16))の商用化に向け、ATJ(※17)技術(触媒技術を利用してアルコールからSAFを製造)や、ガス化・FT(※18)合成技術(木材等を水素と一酸化炭素に気化し、ガスと触媒を反応させてSAFを製造)、カーボンリサイクルを活用した微細藻類の培養技術を含むHEFA(※19)技術に係る実証事業等を実施している。

また、「グリーンイノベーション基金/CO2等を用いた燃料製造技術開発」事業において、SAFの大量生産が可能となる技術(ATJ技術)を支援している。

メタネーションについては、大量供給を可能とする、合成メタンの大規模かつ高効率な生産技術の確立が必要である。このため、サバティエ反応によるメタネーション設備大型化に向けた技術開発・実証を実施している。さらに、「グリーンイノベーション基金/CO2等を用いた燃料製造技術開発」事業により、生産効率を飛躍的に高める革新的メタネーション技術の開発を開始している。

バイオものづくりについては、カーボンニュートラルの実現に向けた有力な選択肢のひとつとなっている。「グリーンイノベーション基金/バイオものづくり技術によるCO2を直接原料としたカーボンリサイクルの推進」において、バイオものづくりの中核を担う微生物等改変プラットフォーム事業者と二酸化炭素を直接原料にして大規模発酵生産等を担う事業会社等の育成・強化を図るとともに、微生物等が持つ二酸化炭素固定能力を最大限に引き出し、二酸化炭素を原料としたバイオものづくりによるカーボンリサイクルを推進する取組を開始している。さらに、「バイオものづくり革命推進基金」により、未利用資源の収集・資源化、微生物等の改変技術、生産・分離・精製・加工技術、社会実装に必要な制度や標準化等のバイオものづくりのバリューチェーン構築に必要となる技術開発及び実証を一貫して支援し、二酸化炭素の排出量を抑えながら燃料や素材を生産する技術を開発している。

理化学研究所は、石油化学製品として消費され続けている炭素等の資源を循環的に利活用することを目指し、植物科学、ケミカルバイオロジー、触媒化学、バイオマス工学等を融合した先導的研究を実施している。また、バイオマスを原料とした新材料の創成を実現するための革新的で一貫したバイオプロセスの確立に必要な研究開発を実施している。

2.ムーンショット型研究開発制度における取組

ムーンショット型研究開発制度(第1章第2節2❹参照)の目標4においては「2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現」という目標を掲げ、地球環境再生のために持続可能な資源循環の実現による地球温暖化問題の解決(Cool Earth)と環境汚染問題の解決(Clean Earth)を目指している。また、目標5においては「2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出」という目標を掲げ、食料生産と地球環境保全の両立を目指している。

3.ゼロエミッション国際共同研究センターについて

令和2年1月29日に産業技術総合研究所はゼロエミッション国際共同研究センターを設置した。同センターにおいては、国際連携の下、次世代太陽電池、蓄電池、水素、二酸化炭素分離・利用・固定化、人工光合成等、「革新的環境イノベーション戦略」(令和2年1月21日統合イノベーション戦略推進会議決定)の重要技術の基盤研究を実施しているほか、クリーンエネルギー技術に関するG20各国・地域の国立研究所等のリーダーによる国際会議(RD20)や、東京湾岸ゼロエミッションイノベーション協議会(ゼロエミべイ)の事務局を担うなど、イノベーションハブとしての活動を推進している。

4.農林水産業に関する取組

持続可能な開発目標(SDGs(※20))や環境を重視する国内外の動きが加速する中、我が国としても持続可能な食料システムを構築し、国内外を主導していくことが急務となっている。このため、農林水産省では、令和3年5月に、我が国の食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」(以下「みどり戦略」という。)を策定し、その実現に向けた「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(みどりの食料システム法)」(令和4年法律第37号)が令和4年に制定・施行された。同法に基づく事業者の計画認定制度において、令和5年度末時点で64事業者の計画を認定し、税制・金融措置等により、化学肥料の使用低減に寄与する可変施肥(かへんせひ)機、化学農薬の使用低減や有機農業の取組拡大に寄与する水田用除草機など、環境負荷の低減に資する新技術の開発・普及を促進している。また、みどり戦略では、2050年までに目指す姿として、14の数値目標(KPI(※21))を掲げており、みどり戦略本部において、毎年、進捗状況を報告している(令和5年12月実施)。令和5年(2023年)4月には、宮崎県宮崎市でG7宮崎農業大臣会合を開催し、我が国からは、みどり戦略の紹介によって、農業の生産性向上と持続可能性の両立を強調しながら、イノベーションの創出に向けた技術の開発・普及の重要性を主張した。また、同年10月には、ASEAN地域における強靱で持続可能な農業・食料システムの構築に向けた「日ASEANみどり協力プラン」が日ASEAN農林大臣会合において採択され、みどり戦略を通じて我が国が培ってきた技術・イノベーションの活用により、ASEAN地域の生産力向上と持続性の両立、ひいては食料安全保障に貢献することが期待されている。

農林水産省では、イノベーションの創出に向け、生産現場が直面する課題を解決するための研究開発や地球温暖化対策等、中長期的な視点で取り組むべき研究開発を総合的に推進している。令和5年度においては、食料・農業・農村基本計画に基づく「農林水産研究イノベーション戦略2023」を策定し、みどり戦略の実現に向けた研究開発を加速するため、二酸化炭素ゼロエミッションの達成や、化学農薬・化学肥料の使用量の低減に貢献する研究開発、生産力の強化に関する研究開発、先端技術に対する理解の増進を推進するとともに、労働人口減少に対応するスマート農林水産業の加速、持続可能で健康な食の実現、バイオ市場獲得に貢献する研究開発を推進した。

また、衛星測位情報や画像データ等を活用した農業機械の自動走行システム、野菜・果樹の自動収穫ロボット等のスマート農業技術の開発や全国217地区で生産現場への導入効果を経営面から明らかにするスマート農業実証プロジェクトを展開し、実証で培われた技術・ノウハウを有する生産者、民間事業者等から成るスマートサポートチームによる新たな産地へのスマート農業技術の展開を推進した。

食料安定供給・農林水産業基盤強化本部において令和5年12月に決定された「『食料・農業・農村政策の新たな展開方向』に基づく具体的な施策の内容」に即し、人口減少下においても生産水準が維持できる生産性の高い食料供給体制を確立するため、政府は「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案」を第213回通常国会に提出した。

農林水産分野におけるAI研究については、「研究開発とSociety 5.0との橋渡しプログラム(BRIDGE(※22))」の活用により、地域・品種に応じた高精度な生育・収量予測等を行うAIをスタートアップ等が迅速かつ低コストに開発できる環境の整備及び農業者の経営判断や販売戦略を支援する生成AIの開発を行っている。

加えて、農業現場におけるデータ活用の促進に向けて、これまでのオープンAPI(※23)の整備やデータ形式の標準化、データ利用権限等の取扱いルールの策定に加え、これらを活用した異なる種類・メーカーの機器やシステムから取得されるデータの連携実証を実施した。

このほか、様々なデータの連携・提供が可能なデータプラットフォーム「農業データ連携基盤(WAGRI(※24))」を活用した農業者向けのICTサービスが展開されているほか、生産から加工・流通・販売・消費までのデータの相互活用が可能なスマートフードチェーンプラットフォームを活用し、農業データの川下とのデータ連携実証を実施した。

また、令和5年4月1日に設立した福島国際研究教育機構において、現場が新たに直面している課題の解消に資する現地実証や社会実装に向けた取組を推進するとともに、「福島イノベーション・コースト構想」の実現に向け、ICTやロボット技術などを活用した農林水産分野の先端技術の開発を行った。

内閣府は、SIP第3期「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」において、食料やその生産に必要となる肥料等、海外依存度の高い現状のフードチェーンを、持続可能な形で国内に再構築することを目的とした研究開発を令和5年度より開始した。

土木研究所は、農業の成長産業化や強靱(きょうじん)化に資する積雪寒冷地の農業生産基盤の整備・保全管理技術の開発、水産資源の生産力向上に資する寒冷海域の水産基盤の整備・保全に関する研究開発を実施している。

農林水産省は、農林水産分野における気候変動緩和技術として、バイオ炭やブルーカーボン、木質バイオマスのマテリアル利用による炭素吸収源対策技術の開発に取り組んでいるほか、水田・畑作・園芸施設等の現場における温室効果ガス排出削減と生産性向上を両立する気候変動緩和技術の開発、炭素貯留能力に優れた造林樹種の育種期間を大幅に短縮する技術の開発に取り組んでいる。また、牛の消化管内発酵由来メタン排出削減技術等の開発や、東南アジアの小規模農家が実施可能な温室効果ガス排出削減技術の開発を推進している。さらに、気候変動適応技術として、高温に強い品種や温暖化に適応した生産技術の開発に取り組むとともに、流木災害防止・被害軽減技術、病害虫や侵略的外来種の管理技術の開発に取り組んでいる。

また、民間企業等における海外の有用な植物遺伝資源を用いた新品種開発を支援するため、特にアジア地域の各国との二国間共同研究を推進し、海外植物遺伝資源の調査・収集と評価に加え、それらの情報を効率的に供給するためのデータベースを構築し、情報の拡充を進めている。農業・食品産業技術総合研究機構は、「農業生物資源ジーンバンク事業」として、農業に係る生物遺伝資源の収集・保存・評価・提供を行っている。

5.社会インフラ設備の省エネ化・ゼロエミッション化に向けた取組

国土交通省は、技術のトップランナーを中核とした海事産業の集約・連携強化を図るため、次世代船舶(ゼロエミッション船等)の技術開発支援を行うとともに、環境省と連携し、LNG(※25)燃料システム及び最新の省CO2機器を組み合わせた先進的な航行システムの普及を図るためのLNG燃料船の導入促進事業を行った。

海上・港湾・航空技術研究所は、船舶からの二酸化炭素排出量の大幅削減に向け、ゼロエミッションを目指した環境インパクトの大幅な低減と社会合理性を兼ね備えた環境規制の実現に資する基盤的技術に関する研究を行っている。

また、国内外に広く適用可能なブルーカーボンの計測手法を確立することを目的に、大気と海水間のガス交換速度や海水と底生系間の炭素フロー等の定量化など、沿岸域における現地調査や実験を推進している。

土木研究所は、社会構造の変化に対応した資源・資材活用・環境負荷低減技術の開発を実施している。

国土技術政策総合研究所は、省エネ住宅の高性能化を踏まえたエネルギー消費性能の合理的な評価手法の開発、省CO2に資するコンクリート系新材料の建築物への適用のための性能指標に関する研究を行っている。

海上・港湾・航空技術研究所は、海中での施工、洋上基地と海底の輸送・通信等に係る研究開発、海洋資源・エネルギー開発に係る基盤的技術の基礎となる海洋構造物の安全性評価手法及び環境負荷軽減手法の開発・高度化に関する研究を行っている。

コラム2-1 ロボット技術でズワイガニの資源管理の課題解決に挑戦!

農林水産省では、「みどりの食料システム戦略」を推進しており、KPIの一つとして、2030年までに漁獲量を2010年と同程度まで回復することを目指し、資源管理を推進しています。

ここでは、令和6年2月の第6回「日本オープンイノベーション大賞」農林水産大臣賞を受賞した水産分野の資源管理に係る取組をご紹介します。

近年の福井県ではズワイガニ漁獲量が減少しており、ズワイガニの巣となる魚礁(ぎょしょう)の設置や作澪(さくれい)と呼ばれる海底に溝を掘る手法による資源保護管理を行っていますが、適切な保護管理には精度の高い資源量推定技術が求められます。

現行の資源量推定は、主にトロール網や曳航(えいこう)式カメラによって行われていますが、トロール網では魚礁(ぎょしょう)内のカニが採捕できないため正確な分布状況が把握できず、また、曳航(えいこう)式カメラでは正確な水中位置が把握できないため作澪(さくれい)状況の詳細な把握が難しい等の課題があります。これらの課題を解決するため、いであ株式会社は東京大学や九州工業大学等から技術移転を受け、ホバリング型AUV(自律型水中ロボット)による新たな調査手法の導入を開始しました。本AUVは、曳航(えいこう)ケーブルがないため魚礁(ぎょしょう)内を自由に動き回ることができ、また障害物回避機能や水中測位によって全自動で安全かつ正確な資源量調査を実現します。今後、保護する魚礁(ぎょしょう)や作澪(さくれい)箇所のデータ取得が可能となり、高精度なズワイガニ資源量推定と魚礁(ぎょしょう)内の海底環境モニタリングの実現が期待されます。

(参考)第6回日本オープンイノベーション大賞ウェブサイト

https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/prize/2023.html

コラム2-2 食品産業における食品ハンドリング技術の革新と社会実装

食品製造業は一般的に労働集約型の産業であり、慢性的な労働力不足が課題となっています。また、他の製造業に比べて労働生産性が約6割と低いことが課題です。これは食品が不定形で傷つきやすく、繊細な扱いが求められるため、検品や食材の加工、盛付等の工程においては人手に頼っているためです。このような工程の自動化を進めることで、人手不足の解消と効率化が期待できます。食品特有の事情を考慮しつつ製造ラインの自動化を進めるためには、近年発展著しいAIによる画像認識技術やロボットハンドで食材を掴む技術等の先端技術を用いることが有効です。

農林水産省では、農林水産省中小企業イノベーション創出推進事業により、令和5年度からロボットによる惣菜盛り付けシステムの社会実装に向けた大規模実証を支援しています。様々な惣菜の盛り付けに対応するためのハンドの多様化や、業界全体へ本技術を普及するための低価格化、盛り付け容器の供給や小袋の移載も含めた惣菜盛り付けに係る一連の工程を自動化するシステムの開発等が予定されており、惣菜製造分野の生産性向上と人手不足の解消が期待されます。

コラム2-3 果樹の開花に必要な低温積算時間を一目で把握-スマホで果樹の促成栽培管理を支援-

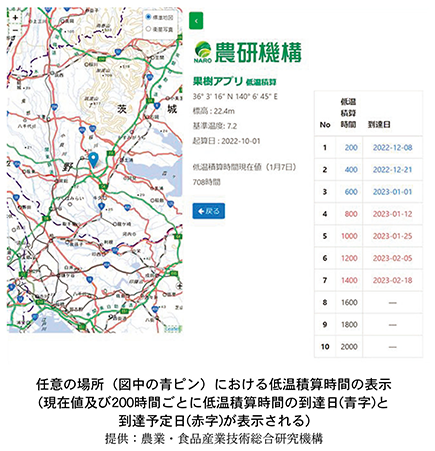

モモやニホンナシなどの落葉果樹が春に開花するためには、秋冬季にある温度範囲の低温に一定時間以上さらされること(低温積算)が必要ですが、近年の秋冬季の温暖化傾向により、開花に必要な低温積算時間の到達時期が以前より遅くなっています。このため、経験に基づき暦日で決めていた促成栽培(通常の収穫・出荷時期より早めに収穫・出荷する栽培方法)のための加温を行うと、適切な時期より早く加温を開始することになり、開花不良や燃料の無駄が生じます。

これらの課題を解決するため、農業・食品産業技術総合研究機構では「果樹の開花に必要な低温積算時間」を把握できるシステムを開発し、令和5年1月に公開しました。本システムは、簡単な操作によりスマートフォンやPCなどの端末のウェブブラウザに、指定した園地の低温積算時間の実況及び予報値が表示されます。これにより、低温積算時間を地点ごとにリアルタイムで把握できることで、促成栽培の加温開始を適切な時期に行えるようになり、開花率の向上や開花時期の斉一化のほか、燃料利用の効率化により省エネ化が図られ、新たな機械・装置を導入しなくても簡易かつ低コストで生産性の向上につながることが期待されます。現在、お試し版は無料公開しており、会員登録をすれば利用可能となっています。令和5年度においては普及誌への掲載や講演での発表により普及が進み、令和5年4月時点で257人であった登録者数は令和6年4月時点では1,287人となり、大幅に増加しています。

果樹アプリトップページへアクセス

https://fruitforecast.jp/

低温積算時間アイコンより、果樹の低温積算時間表示システムへ移動

果樹アプリ(お試し版)へのアクセス方法

提供:農業・食品産業技術総合研究機構

6.地球環境の観測技術の開発と継続的観測

(1)地球観測等の推進

気候変動の状況等を把握するため、世界中で様々な地球観測が実施されている。気候変動問題の解決に向けた全世界的な取組を一層効果的なものとするためには、国際的な連携により、観測データ及び科学的知見への各国・機関のアクセスを容易にするシステムが重要である。「全球地球観測システム(GEOSS(※26))」は、このような複数のシステムから構成される国際的なシステムであり、その構築を推進する国際的な枠組みとして、地球観測に関する政府間会合(GEO(※27))(第2章第1節6❺参照)が設立され、我が国はGEOの執行委員国の一つとして主導的な役割を果たしている。

環境省は、「環境研究総合推進費」における戦略的研究課題の一つとして、気候変動影響予測及び気候変動適応策に関する最新の科学的情報の創出を目的とする「気候変動影響予測・適応評価の総合的研究(S-18)」を実施している。これらの戦略的研究をはじめとして、気候変動及びその影響の観測・監視並びに予測・評価及びその対策に関する研究を環境研究総合推進費等により総合的に推進している。

(2)人工衛星等による観測

宇宙航空研究開発機構は、気候変動観測衛星「しきさい」(GCOM-C(※28))、水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W(※29))、陸域観測技術衛星2号「だいち2号」(ALOS-2(※30))等の運用や、先進レーダ衛星(ALOS-4(※31))、降水レーダ衛星(PMM(※32))等の研究開発などを行い、人工衛星を活用した地球観測の推進に取り組んでいる(第2章第1節3❺参照)。

環境省は、気候変動とその影響の解明に役立てるため、関係府省庁及び国内外の関係機関と連携して、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT(※33))や「いぶき2号」(GOSAT-2)による全球の二酸化炭素及びメタン等の観測技術の開発及び観測に加え、航空機・船舶・地上からの観測を継続的に実施している。GOSATは、気候変動対策の一層の推進に貢献することを目指して、二酸化炭素及びメタンの全球の濃度分布、月別及び地域別の排出・吸収量の推定を実現するとともに、平成21年の観測開始から二酸化炭素及びメタンの濃度がそれぞれ季節変動を経ながら年々上昇し続けている傾向を明らかにするなどの成果を上げている。また、人間活動により発生した温室効果ガスの排出源と排出量を特定できる可能性を示した。後継機であるGOSAT-2はGOSATの観測対象である二酸化炭素やメタンの観測精度を高めるとともに、新たに一酸化炭素を観測対象として追加した。二酸化炭素は、工業活動や燃料消費等の人間活動だけでなく、森林や生物の活動によっても排出されている。一方、一酸化炭素は、人間の活動から排出されるものの、森林や生物活動からは排出されない(自然火災を除く)。そのため二酸化炭素と一酸化炭素を組み合わせて観測して解析することにより、「人為起源」の二酸化炭素の排出量の推定を目指している。GOSAT-2は、平成30年10月に打ち上げられ、GOSATのミッションである全球の温室効果ガス濃度の観測を継承するほか、人為起源排出源の特定と排出量推計精度を向上するための新たな機能により、各国・地域のパリ協定に基づく排出量報告の透明性向上への貢献を目指している。なお、令和元年度から水循環観測と温室効果ガス観測のミッションの継続と観測能力の更なる強化を目指してGCOM-Wの後継センサである高性能マイクロ波放射計3(AMSR3(※34))とGOSAT-2の後継センサである温室効果ガス観測センサ3型(TANSO-3(※35))を相乗り搭載する「温室効果ガス・水循環観測技術衛星」(GOSAT-GW(※36))の開発を進めている。

また、パリ協定に基づく世界各国・地域が実施する気候変動対策の透明性向上に貢献するために、GOSATシリーズの観測データによる排出量推計技術等の国際標準化に向けた海外での検証と展開を推進している。環境省では、平成30年度(2018年度)より、モンゴル国政府の協力の下で本技術の高度化に取り組み、GOSAT観測データから推計した二酸化炭素の排出量が、統計データ等から同国が算出した排出量の算定値と高い精度で一致するまで技術を高めることに成功した。また、同国は、このGOSATによる二酸化炭素排出量推計値を検証として組み込んだ世界初の報告事例となる第二回隔年更新報告書(BUR2)を2023年(令和5年)11月15日に国連気候変動枠組条約(UNFCCC)に提出した。さらに、令和3年度(2021年度)よりモンゴル国以外の各国への展開を推進しており、令和5年度(2023年度)までに中央アジアの3か国に対して排出量推計技術の展開に係る協力関係を構築した。

(3)地上・海洋観測等

近年、北極域の海氷の減少、世界的な海水温の上昇や海洋酸性化の進行、プラスチックごみによる海洋の汚染など、海洋環境が急速に変化している。海洋環境の変化を理解し、海洋や海洋資源の保全・持続可能な利用、地球環境変動の解明を実現するため、海洋研究開発機構は、漂流フロート、係留ブイや船舶による観測等を組み合わせ、統合的な海洋の観測網の構築を推進している。

海洋研究開発機構と気象庁は、文部科学省等の関係機関と連携し、世界の海洋内部の詳細な変化を把握し、気候変動予測の精度向上につなげる高度海洋監視システム(アルゴ計画(※37))に参画している。アルゴ計画は、アルゴフロートを全世界の海洋に展開することによって、常時全海洋を観測するシステムを構築するものである。

文部科学省は、地球環境変動を顕著に捉えることが可能な南極地域及び北極域における研究諸分野の調査・観測等を推進している。「南極地域観測事業」では、南極地域観測第Ⅹ期6か年計画(令和4~9年度)を開始し、南極氷床融解メカニズムと物質循環の実態解明など、南極地域における調査・観測等を実施している。

北極域は、様々なメカニズムにより温暖化が最も顕著に進行している場所として知られている。一方で、夏季海氷融解により、我が国を含め様々な利用可能性が期待されている。これら全球的な気候変動への対応や北極域の持続的利用への貢献の両面において、基盤となる科学的知見の充実は不可欠である。

このため、令和2年度(2020年度)に開始した「北極域研究加速プロジェクト(ArCSⅡ(※38))」において、国際連携拠点や海洋地球研究船「みらい」などを利用し、北極域の環境変化の実態把握とプロセスの解明、その影響についての定量的な予測と対応策等の検討に向け、文理連携により北極域の持続可能な利用のための取組を実施している。令和5年度(2023年度)は、海洋地球研究船「みらい」の21回目になる太平洋側北極海の観測において、人材育成・研究力強化の一環として国際的な研究公募により採択された若手研究者の提案課題の観測と乗船を実施し、国際連携の推進に貢献した。

さらに、令和3年度(2021年度)から、観測データの空白域となっている海氷域の観測が可能な観測・研究プラットフォームである北極域研究船「みらいⅡ」の令和8年度就航に向けて、建造を着実に進めている。

海洋研究開発機構は、国際研究プラットフォームとしての運用に向けた取組として、令和5年11月に12か国118名の参加の下で第1回北極域研究船国際ワークショップを開催した。

気象庁は、地球温暖化をはじめとする気候変動等の監視に資するため、国内及び南極昭和基地において大気中の温室効果ガスの観測を行っているほか、海洋気象観測船により北西太平洋の洋上大気や海水中の温室効果ガス、及び航空機により上空の温室効果ガスの観測を行っている。また、エアロゾル、日射放射、オゾン層・紫外線の観測や解析も実施しており、温室効果ガスを含め、これらのデータを公開している。気象庁が観測したデータに加え、世界中から収集した船舶・アルゴフロート・衛星等の観測データも活用して地球環境に関連した海洋変動を解析し、現状と今後の見通しを「海洋の健康診断表」として取りまとめ、公開している。

コラム2-4 両極域でのアイスコア研究で過去から未来を探る

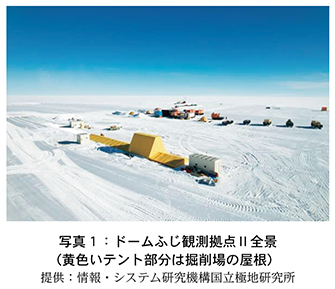

約100万年前を境に氷期-間氷期サイクルの周期が4万年から10万年へと遷移しましたが、その原因やメカニズムの解明には、過去の大気中二酸化炭素濃度や南極の気温などを復元可能なアイスコアが不可欠です。そのため、南極地域観測隊は東南極の内陸にあるドームふじの近傍において、100万年以上まで遡ることが可能なアイスコアの採取を最大の目的とする、第3期ドームふじ深層掘削を開始しました。

ドームふじ基地での第1期及び第2期のアイスコア掘削(3,035m)により、72万年間の地球環境が復元されましたが、この地点の氷床底面は地熱により融解し、より古い時代の氷は存在しません。古い氷は氷床が岩盤に凍結している場所にあるはずですが、氷床下の基盤地形は複雑で、氷床流動は基盤地形や地熱の影響を受けるため、掘削地点の選定は容易ではありません。そのため、氷床レーダで周辺の基盤地形と氷床内部層を調べ、氷床モデルにより氷の温度と年代を推定するなど、約6年にわたる調査と研究により、ドームふじ基地から約5km離れた地点を令和4年12月に決定し、「ドームふじ観測拠点Ⅱ」として掘削場を建設しました。令和5年度にはアイスコアの解析処理室や貯蔵庫の建設、深層アイスコアにつながる浅層コア掘削(126m)や、掘削孔の拡張作業(リーミング)、掘削孔のケーシングパイプ設置、深層ドリルのマスト組立てを経て、深層ドリル本体の組立てまで順調に進めました。令和6年度から、いよいよ約2,735mの深層アイスコア掘削に挑みます。

グリーンランドでは近年、氷床融解や海への氷の流出が加速しており、海面上昇や、海への淡水流入が招く急激な気候変動の発生が懸念されています。過去の気候変動や氷床変動を研究することで、そのメカニズムの解明や将来予測の精緻化に貢献することができるため、グリーンランドでは、デンマークが主導する国際共同研究の下で、氷床コアの掘削プロジェクトが進められてきました。我が国は1990年代から、2,000mの深さを超える四つの氷床コア掘削プロジェクトに参加しました。2023年(令和5年)7月には最新のプロジェクトである東グリーンランド深層氷床掘削プロジェクト(EGRIP(※39))の下で実施された掘削が終了しました。我が国は、他の参加国と共同で氷床コアの分析を通じて、最終氷期に生じた急激な温暖化や寒冷化の速度とタイミング、気候変動に伴う環境変動、さらに全球の気候とのリンクなどについて研究しています。我が国が開発した様々な最先端の氷床コア分析技術を使うことで、新しい知見が得られることが期待されます。EGRIPは従来の掘削地点とは異なり、氷の流動が速い場所で掘削を行ったので、過去の気候・環境変動だけでなく、氷床流動のメカニズムの理解も大きく進展することが期待されています。

(4)スーパーコンピュータ等を活用した気候変動の予測技術等の高度化

文部科学省は、「気候変動予測先端研究プログラム」において、地球シミュレータ等のスーパーコンピュータを活用し、気候モデル等の開発を通じて気候変動の予測技術等を高度化することによって、気候変動対策に必要となる基盤的情報を創出するための研究開発を実施している。これまで文部科学省が推進してきた気候変動研究の成果の一つとして、日本全国を対象にした5kmメッシュの過去、2度上昇、4度上昇実験のアンサンブル気候予測データセットを、令和4年12月に公開した「気候予測データセット2022」に加えるとともに「データ統合・解析システム(DIAS(※40))」を通じて公開した。当該データセットは、政府をはじめとする各主体による気候変動適応策の検討に活用されている。

また、「地球環境データ統合・解析プラットフォーム事業」において、地球環境ビッグデータ(観測データ、予測データ等)を蓄積・統合・解析・提供するDIASを活用し、地球環境ビッグデータを利活用した気候変動、防災等の地球規模課題の解決に貢献する研究開発を推進している。

気象研究所は、エアロゾルが雲に与える効果、オゾンの変化や炭素循環なども表現できる温暖化予測地球システムモデルを構築し、気候変動に関する10年程度の近未来予測及びIPCC(※41)の排出シナリオに基づく長期予測を行っている。また、我が国特有の局地的な現象を表現できる分解能を持った精緻な雲解像地域気候モデルを開発して、領域温暖化予測を行っている。

海洋研究開発機構は、大型計算機システムを駆使した最先端の予測モデルやシミュレーション技術の開発により、地球規模の環境変動が我が国に及ぼす影響を把握するとともに、気候変動問題の解決に海洋分野から貢献している。

❷ 多様なエネルギー源の活用等のための研究開発・実証等の推進

政府は、令和3年10月に「エネルギー基本計画」を閣議決定した。その中で、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、「産業・業務・家庭・運輸・電力部門のあらゆる経済活動に共通して、様々なイノベーションに挑戦・具現化し、新たな脱炭素技術の社会実装を進めていくことが求められる」としており、技術開発・イノベーションの重要性について明記している。また、2050年カーボンニュートラルの実現を目指す中であっても、安全の確保を大前提に、安定的で安価なエネルギー供給を確保していくことが重要であり、そのため、再生可能エネルギー、原子力、水素、二酸化炭素回収・有効利用・貯留(CCUS(※42))などあらゆる選択肢を追求していくこととしている。

1.太陽光発電システムに係る発電技術

経済産業省は、薄型軽量のため設置制約を克服できるペロブスカイト太陽電池(※43)等の革新的な新構造太陽電池の実用化へ向けた要素技術、低コストリサイクル技術の開発を行っている。

科学技術振興機構は、「未来社会創造事業『地球規模課題である低炭素社会の実現』領域」において、革新的な太陽光利用に係る研究開発を実施している。

2.浮体式洋上風力発電システムに係る発電技術

経済産業省は、浮体式洋上風力発電システムの導入拡大と、アジア市場への展開も見据えた浮体式洋上風力発電のコスト低減に向け、グリーンイノベーション基金による要素技術開発・浮体式洋上風力実証支援に着手した。

環境省は、我が国で初となる2MW(メガワット)浮体式洋上風力発電機の開発・実証を行い、関連技術等を確立した。本技術開発・実証の成果として、平成28年より国内初の洋上風力発電の商用運転が開始されており、風車周辺に新たな漁場が形成されるなどの副次効果も生じている。また、浮体式洋上風力発電の本格的な普及拡大に向け、低炭素化・高効率化させる新たな施工手法等の確立を目指す取組を行った。令和5年度は、脱炭素化ビジネスが促進されるよう、地産地消型の浮体式洋上風力発電の早期普及に貢献するための手引の作成や、前年度に引き続き、地域が浮体式洋上風力発電によるエネルギーの地産地消を目指すに当たって必要な各種調査、当該地域における事業性・二酸化炭素削減効果の見通しなどの検討を行った。

国土交通省は、平成30年度より、浮体式洋上風力発電施設の安全性と経済合理性を両立させることを目的として、その構造や設備の要件を定めた技術基準等の見直しや拡充を図るための検討を行っている。

3.地熱発電に係る技術開発

経済産業省は、地熱発電について、資源探査の段階における高いリスクやコスト、発電段階における運転の効率化や出力の安定化といった課題を解決するため、探査精度を向上させる技術開発や、開発・運転を効率化、出力を安定化させる技術開発を行っている。また、発電能力が高く開発が期待されている次世代の地熱発電(超臨界地熱発電)に関する資源量評価等の検討を行っている。

4.高効率石炭火力発電及び二酸化炭素の分離回収・有効利用技術開発

経済産業省は、火力発電の低炭素化を目指し、次世代の高効率石炭火力発電技術として開発してきたIGCC(※44)について、2023年度(令和5年度)からは、石炭とバイオマスの混合燃料によるガス化技術の実証に着手した。また、火力発電から発生する二酸化炭素回収・有効利用(CCU/カーボンリサイクル(※45))技術の開発を行っている。

5.その他技術開発

経済産業省は、国内製油所のグリーン化に向けて、重質油の組成を分子レベルで解明し、反応シミュレーションモデル等を組み合わせたペトロリオミクス技術を活用して、重質油等の成分と反応性を事前に評価することにより、二次装置の稼働を適切に組み合わせ、製油所装置群の非効率な操業を抑制し、二酸化炭素排出量の削減に寄与する革新的な石油精製技術の開発等を進めている。

6.原子力に関する研究開発等

内閣府原子力委員会は、原子力利用全体を見渡し、専門的見地や国際的教訓等を踏まえた独自の視点から、今後の原子力政策について政府としての長期的な方向性を示す羅針盤となる「原子力利用に関する基本的考え方」(以下「基本的考え方」という。)を平成29年に策定し、原子力を取り巻く環境変化等を踏まえ、令和5年2月に改定を行った。「基本的考え方」では、エネルギーに関する原子力利用のみならず、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東電」という。)福島第一原子力発電所事故の反省と教訓、国際協力、核不拡散・核セキュリティの確保、国民からの信頼回復、廃止措置及び放射性廃棄物の対応、放射線・ラジオアイソトープ(放射性同位元素:RI)利用、研究開発、人材育成といった幅広い分野に関する理念・基本目標を示している。「基本的考え方」は、原子力委員会で改定された後、閣議にて尊重する旨、決定されている。

文部科学省は、令和5年10月から原子力科学技術委員会において、今後の原子力科学技術に関する政策の方向性を検討するための議論を開始した。原子力研究開発・基盤・人材作業部会や原子力バックエンド作業部会等の部会も活用しながら、新試験研究炉の開発・整備の推進、次世代革新炉の開発に資する技術基盤の整備・強化、廃止措置を含むバックエンド対策の抜本的強化、原子力科学技術に関する研究・人材基盤の強化、東電福島第一原子力発電所事故への対応等の課題について検討を進めている。

経済産業省は、「エネルギー基本計画」(令和3年10月閣議決定)を踏まえて原子力を活用していくため、GX実現に向けた基本方針等に基づき、原子力の安全性向上を目指し、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設に取り組むとともに、研究開発や人材育成、サプライチェーン維持・強化を進めている。

(1)原子力利用に係る安全性・核セキュリティ向上技術

経済産業省は、「原子力の安全性向上に資する技術開発事業」により、東電福島第一原子力発電所の事故で得られた教訓を踏まえ、原子力発電所の包括的なリスク評価手法の高度化等、更なる安全対策高度化に資する技術開発及び基盤整備を行っている。また、我が国は、国際原子力機関(IAEA(※46))、米国等と協力し、核不拡散及び核セキュリティに関する技術開発や人材育成における国際協力を先導している。日本原子力研究開発機構は「核不拡散・核セキュリティ総合支援センター」を設立し、核不拡散及び核セキュリティに関する研修等を行うとともに、IAEAとの核セキュリティ分野における協働センターとして研修の共同開催やカリキュラムの共同開発、講師の相互派遣、人材育成支援に関する情報交換等を行っている。また、中性子を利用した核燃料物質の非破壊測定、不法な取引による核物質の起源が特定可能な核鑑識の技術開発等を行うとともに、包括的核実験禁止条約機関(CTBTO(※47))との放射性希ガス共同観測プロジェクトに基づく幌延(ほろのべ)及びむつでの観測を通して核実験検知能力の向上に貢献している。

(2)原子力基礎・基盤研究開発

文部科学省は、原子力研究開発・基盤・人材作業部会において、原子力利用の安全性・信頼性・効率性を抜本的に高める新技術等の開発や、産学官の垣根を越えた人材・技術・産業基盤の強化に向けた研究開発・基盤整備・人材育成等の課題について、総合的に検討を行った。この検討結果を踏まえ、「原子力システム研究開発事業」では、原子力イノベーション創出につながる新たな知見の獲得や課題解決を目指し、将来の社会実装に向けて取り組むべき戦略的なテーマを設定し、経済産業省と連携して我が国の原子力技術を支える戦略的な基礎・基盤研究を推進した。日本原子力研究開発機構は、核工学・炉工学、燃料・材料工学、原子力化学、環境・放射線科学、分離変換、計算科学、先端原子力科学、中性子・放射光利用等の基礎・基盤研究を行っている。

また、RIについては、医療分野や工業・農業分野等における活用が進められてきている。特に医療分野については、RIを用いた診断・治療の普及を通じ、我が国の医療体制を充実し、もって国民の福祉向上に貢献することが重要であることに鑑み、現在は多くを輸入に依存している重要RIの国産化等を実現することが求められている。このため、「医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推進アクションプラン」(令和4年5月原子力委員会決定)に従い、試験研究炉や加速器を用いた研究開発から実用化、普及に至るまでの取組を一体的に推進している。

(3)革新的な原子力技術の開発

原子力は実用段階にある脱炭素化の選択肢であり、安全性等の向上に加え、多様な社会的要請に応える原子力技術のイノベーションを促進することが重要である。経済産業省は令和元年度より「社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業」により、民間企業等による安全性・経済性・機動性に優れた原子力技術の開発の支援を開始した。

また、日本原子力研究開発機構は、高速実験炉「常陽」の運転再開に向けて、その前提となる原子炉設置変更許可を取得する等の準備を進めるとともに、文部科学省の原子力研究開発・基盤・人材作業部会においても高速実験炉「常陽」の運転再開後の課題に関する議論を実施する等、革新的な原子力技術の開発に必要な研究開発基盤の維持・発展を図った。さらに、発電、水素製造など多様な産業利用が見込まれ、固有の安全性を有する高温ガス炉について、安全性の高度化、原子力利用の多様化に資する研究開発等を推進した。

加えて、GX実現に向けた基本方針においては、エネルギー基本計画を踏まえて原子力を活用していくため、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設に取り組むとされており、関係府省庁において必要な取組を推進していくとされた。経済産業省は、GX経済移行債を活用した支援策として、令和5年度から「高速炉実証炉開発事業」及び「高温ガス炉実証炉開発事業」を開始し、高速炉と高温ガス炉の実証炉開発に向けた設計や研究開発等を進めている。令和5年7月に実証炉開発の中核企業を選定し、同年8月より実証炉開発事業を実施している。

(4)原子力人材の育成・確保

原子力人材の育成・確保は、原子力分野の基盤を支え、より高度な安全性を追求し、原子力施設の安全確保や古い原子力施設の廃炉を円滑に進めていく上で重要である。

文部科学省は、「国際原子力人材育成イニシアティブ事業」により、産学官の関係機関が連携し、人材育成資源を有効に活用することによる効果的・効率的・戦略的な人材育成の取組を支援している。令和3年度には、これまで各機関の取組を個別に支援していたのに対し、大学や研究機関等の複数機関が連携して一体的に人材育成を行う体制として「未来社会に向けた先進的原子力教育コンソーシアム(ANEC(※48))」を創設した。また、平成28年12月の原子力関係閣僚会議において、高速増殖原型炉「もんじゅ」を廃止措置に移行する旨の政府方針を決定した際、将来的に「もんじゅ」サイトを活用して新たな試験研究炉を設置するとした。平成29年度から設置すべき炉型等について審議会等を通じて検討し、中性子ビーム利用を主目的とした試験研究炉に絞り込んだ。令和2年から概念設計等を開始し、令和5年3月に詳細設計段階へと移行した。試験研究炉は研究開発、人材育成基盤として重要であり、原子力研究開発・基盤・人材作業部会における議論も踏まえて、引き続き、新試験研究炉の設置に必要な取組を着実に進めていくこととしている。

経済産業省は、「原子力産業基盤強化事業」により、現場技術者の技術開発力強化・運転保守業務の技能向上・事故への対応能力強化のための講義や実習等を行い、原子力産業の現場を支える人材の育成をしている。

(5)東電福島第一原子力発電所の廃止措置技術等の研究開発

経済産業省、文部科学省及び関係省庁等は、東電福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けて、「東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(令和元年12月27日改訂)に基づき、連携・協力しながら対策を講じている。この対策のうち、燃料デブリの取出し技術の開発や原子炉格納容器内部の調査技術の開発等の技術的難易度が高く、かつ国も前面に立って取り組む必要がある研究開発については、事業者を支援している。

文部科学省は、国内外の英知を結集し、安全かつ着実に廃止措置等を実施するため、英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業など、「日本原子力研究開発機構 廃炉環境国際共同研究センター」(福島県双葉郡富岡町)を中核とし、中長期的な廃炉現場のニーズに対応する研究開発及び人材育成の取組を推進している。

また、廃炉に関する技術基盤を確立するための拠点整備も進めており、日本原子力研究開発機構においては、遠隔操作機器・装置の開発・実証施設(モックアップ施設)として「楢葉(ならは)遠隔技術開発センター」(福島県双葉郡楢葉町)が、平成28年4月から本格運用を開始している。加えて、ALPS処理水の第三者分析、燃料デブリや放射性廃棄物などの分析手法、性状把握、処理・処分技術の開発等を行う「大熊分析・研究センター」(福島県双葉郡大熊町)が平成30年3月に施設管理棟の運用を開始し、令和4年10月に第1棟の運用を開始している。さらに、第2棟の整備を進めている。

(6)核燃料サイクル技術

エネルギー基本計画において、「使用済燃料の処理・処分に関する課題を解決し、将来世代のリスクや負担を軽減するためにも、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減や、資源の有効利用等に資する核燃料サイクルについて、これまでの経緯等も十分に考慮し、引き続き関係自治体や国際社会の理解を得つつ取り組むこととし、再処理やプルサーマル(※49)等を推進する」こととしており、また、「米国や仏国等と国際協力を進めつつ、高速炉等の研究開発に取り組む」方針としている。開発工程や体制について具体化を図るため、高速炉開発に係る「戦略ロードマップ」が改訂された(令和4年12月23日原子力関係閣僚会議決定)。本ロードマップでは、高速炉の実証炉開発に向けた概念設計や研究開発等を進めていくとしている。

(7)放射性廃棄物処理・処分に向けた技術開発等

高レベル放射性廃棄物の減容化や有害度の低減に資する可能性のある研究開発として、高速炉や加速器を用いた核変換技術や群分離技術に係る基礎・基盤研究を進めている。

また、研究施設や医療機関などから発生する低レベル放射性廃棄物の処分に向けては、「埋設処分業務の実施に関する基本方針」(平成20年12月文部科学大臣及び経済産業大臣決定)に即して日本原子力研究開発機構が定めた「埋設処分業務の実施に関する計画」(平成21年11月認可、令和元年11月変更認可)に従い、「低レベル放射性廃棄物等の処理・処分に関する考え方について(見解)」(令和3年12月原子力委員会)を踏まえつつ必要な取組を進めている。

(8)日本原子力研究開発機構が保有する施設の廃止措置

日本原子力研究開発機構は、総合的な原子力の研究開発機関として重要な役割を担っており、その役割を果たすためにも、研究の役割を終えた施設については、国民の理解を得ながら安全確保を最優先に、着実に廃止措置を進めることが必要である。日本原子力研究開発機構は、保有する施設全体の廃止措置に係る長期方針である「バックエンドロードマップ」を平成30年12月に公表した。文部科学省は、日本原子力研究開発機構が保有する原子力施設の安全かつ着実な廃止措置を進めていくため、原子力バックエンド作業部会において、廃棄物発生量の少ない比較的規模の小さい施設の廃止措置促進に向けた仕組み整備等について議論を開始し、取組を支援している。

高速増殖原型炉「もんじゅ」については、廃止措置計画に基づいて平成30年よりおおむね30年間の廃止措置が進められている。令和5年度からは廃止措置計画の第二段階に移行し、水・蒸気系等発電設備の解体作業等を進めている。今後も高速増殖原型炉「もんじゅ」の廃止措置については、立地地域の声に向き合いつつ、安全、着実かつ計画的に進めていくこととしている。

新型転換炉原型炉「ふげん」については、廃止措置計画に基づき、原子炉周辺機器等の解体撤去を進めるとともに、令和13年度の使用済燃料搬出完了に向けた仏国事業者との契約に基づく準備を進めている。また、今後の原子炉本体の解体撤去に向けて、解体時の更なる安全性向上を図るための新たな技術開発などを進めている。

東海再処理施設については、廃止措置計画に基づき、保有する高放射性廃液の早期のリスク低減を最優先課題とし、高放射性廃液のガラス固化、高放射性廃液貯蔵場等の安全確保に取り組むとともに、施設の高経年化対策と安全性向上対策を着実に進めている。

(9)国民の理解と共生に向けた取組

文部科学省は、立地地域をはじめとする国民の理解と共生のための取組として、立地地域の持続的発展に向けた取組、原子力やその他のエネルギーに関する教育への取組に対する支援などを行っている。

(10)国際原子力協力

外務省は、IAEAによる原子力科学技術の平和的利用の促進及びこれを通じたIAEA加盟国の「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に向けた活動を支援している。例えば、「原子力科学技術に関する研究、開発及び訓練のための地域協力協定(RCA(※50))」に基づくアジア太平洋における技術協力や平和的利用イニシアティブ(PUI(※51))拠出金等によるIAEAに対する財政的支援、専門的知見・技術を有する国内の大学、研究機関、企業とIAEAの連携強化等を通じた開発途上国の能力構築の推進、さらには我が国の優れた人材・技術の国際展開を支援している。また、IAEAは我が国と協力し、2013年(平成25年)に福島県の施設を「IAEA緊急時対応能力研修センター(IAEA─RANET─CBC)」に指定しており、国内外の関係者を対象として、緊急事態の準備及び対応分野での能力強化のための研修を実施している。さらに、令和元年11月に東京にて、核物質等の輸送セキュリティに関する国際シンポジウムを日本原子力研究開発機構核不拡散・核セキュリティ総合支援センターと協力して開催するなど、核セキュリティの国際的強化のための取組を実施した。

文部科学省は、IAEAや経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA(※52))などの国際機関の取組への貢献を通じて、原子力平和的利用と核不拡散の推進をリードするとともに、内閣府が主導しているアジア原子力協力フォーラム(FNCA(※53))の枠組みの下、アジア地域を中心とした参加国に対して放射線利用・研究炉利用等の分野における研究開発・基盤整備等の協力を実施している。

経済産業省は、日仏、日米協力をはじめとする国際協力の枠組みを活用して、放射性廃棄物の有害度の低減及び減容化等に資する高速炉の実証技術の確立に向けた研究開発を進めた。

また、米国やフランスをはじめとする原子力先進国との間で、第4世代原子力システム国際フォーラム(GIF(※54))等の活動を通じ、原子力システムの研究開発等、多岐にわたる協力を行っている。

(11)原子力の平和的利用に係る取組

我が国は、IAEAとの間で1977年(昭和52年)に締結した日・IAEA保障措置協定及び1999年(平成11年)に締結した同協定の追加議定書に基づき、核物質が平和目的に限り利用され、核兵器などに転用されていないことをIAEAが確認する「保障措置」を受け入れている。これを受け、我が国は「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)」(昭和32年法律第166号)に基づき、国内の核物質を計量及び管理し、国としてIAEAに報告したり、IAEAの査察を受け入れたりするなどの所要の措置を講じている。

7.フュージョンエネルギー(核融合エネルギー)実現に向けた研究開発

フュージョンエネルギーは、燃料資源が豊富で、発電過程で温室効果ガスを発生せず、少量の燃料から大規模な発電が可能という特徴がある。そのため、エネルギー問題と地球環境問題を同時に解決する次世代のエネルギーとして期待されている。近年、諸外国においてフュージョンエネルギーに対する民間投資が増加するなど国際競争が激化している状況を踏まえ、フュージョンエネルギーの産業化をビジョンに掲げ、令和5年4月に「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」を策定した(※55)。我が国は、世界7極35か国の協力により、国際約束に基づき、実験炉の建設・運転を通じてフュージョンエネルギーの科学的・技術的実現可能性を実証するITER(イーター)計画(※56)に参画している。建設地のフランスではITERの建設作業が本格化している。超伝導トロイダル磁場コイルについては、我が国が製作を担当し、2023年(令和5年)12月に最終号機が建設地に納入された。あわせて、我が国は、ITER計画を補完・支援し、原型炉に必要な技術基盤を確立するための日欧協力による先進的研究開発である幅広いアプローチ(BA(※57))活動を推進している。BA活動では、茨城県那珂市にある世界最大のトカマク型超伝導プラズマ実験装置「JT-60SA」が2023年(令和5年)10月に初めてプラズマを生成した。今後もJT-60SAを活用し、原型炉開発につながる成果をいち早く創出するとともに、将来を担う人材を育成することとしている(※58)。

また、我が国は、フュージョンエネルギーの実現に向けて、平成30年7月に科学技術・学術審議会核融合科学技術委員会が策定した「原型炉研究開発ロードマップについて(一次まとめ)」等に基づき、ITER計画、BA活動を推進するとともに、「LHD(※59)」(自然科学研究機構核融合科学研究所)、レーザー方式(大阪大学レーザー科学研究所)など多様な学術研究も推進しており、世界を先導する成果を上げている。令和5年度は、第2回チェックアンドレビューの実施方針や、次年度の原型炉実現に向けた研究開発、人材育成、アウトリーチ活動の進め方等について検討が行われた。

さらに、フュージョンエネルギーの実用化に向けて、産業協議会の設立やスタートアップ等の研究開発、安全規制に関する議論、ムーンショット型研究開発制度を活用した新興技術の支援強化、教育プログラムの提供等の取組を推進している。

8.その他長期的なエネルギー技術の開発

経済産業省では、宇宙太陽光発電の実現に必要な発電と送電を一つのパネルで行う発送電一体型パネルを開発するとともに、その軽量化や、マイクロ波による無線送電技術の効率の改善に資する送電部の高効率化のための技術開発等を行っている。

宇宙航空研究開発機構では、宇宙太陽光発電の実用化を目指した要素技術の研究開発を行っている。

❸ 経済社会の再設計(リデザイン)の推進

1.「脱炭素社会」への移行に向けた取組

環境省では、住宅・建築物の高断熱化改修等の省エネルギー性能の向上やネット・ゼロ・エネルギー化(ZEH(※60)・ZEB)の支援を行っており、HEMS(※61)やBEMS(※62)の導入による太陽光発電と家電等の需要側設備のエネルギー管理や、充放電設備の導入によるEV(※63)・PHEV(※64)との組合せ利用を促進している。加えて、再エネ設備とEV・PHEVを同時導入し、カーシェアとして供する公共団体・事業者を支援することで、「ゼロカーボン・ドライブ」の普及も推進している。

環境省は、気候変動への適応について、気候変動適応法(平成30年法律第50号)(以下「適応法」という。)の規定に基づき、令和2年12月に気候変動影響評価報告書を公表するとともに、政府は同報告書を踏まえて令和3年10月に気候変動適応計画を改定した。気候変動影響評価については、令和7年度に次期影響評価報告書の公表を予定しており、令和5年度は科学的知見の収集・整理や評価尺度の検討等を実施した。また、気候変動適応計画に基づく施策の進捗状況やKPIの実績値の年度ごとの変化を毎年確認し、関係府省庁により構成される「気候変動適応推進会議」において「フォローアップ報告書」として取りまとめており、令和4年度に実施した施策の「フォローアップ報告書」については令和5年10月に公表した。

平成30年12月の適応法施行に伴い、国立環境研究所に気候変動適応センターが設立され、「気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT(※65))」を通じて、関係府省庁及び関係研究機関との連携の下、気候変動影響や適応に関する最新の情報を提供している。また、気候変動適応センターでは、気候変動影響予測研究等を行っているほか、地方公共団体等に対する情報提供や助言等の支援を行っている。令和5年3月には「気候変動適応広域協議会」(全国7ブロック)の活動の一環として気候変動適応に係る広域アクションプランが策定され、それに基づき、地域の関係者による取組が進められている。

文部科学省は、地域の脱炭素化を加速し、その地域モデルを世界に展開するための大学等のネットワーク構築に取り組んだ。また、国立環境研究所気候変動適応センターのA-PLATを通じて、ニーズを踏まえた気候変動予測情報等の研究開発成果を地方公共団体等に提供している。

2.地球温暖化対策に向けた研究開発

(1)水素・蓄電池等の蓄エネルギー技術を活用したエネルギー利用の安定化

経済産業省は、蓄電池や燃料電池に関する技術開発・実証等を実施している。具体的には、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、系統安定化を図るために必要となる系統用の大型蓄電池について、最適な制御・管理手法の技術の確立のための実証試験を実施した。また、蓄電池の導入支援により、蓄電池の導入コスト低減等を通じた蓄電池ビジネスモデルの確立に向けた取組等を行っている。また、電気自動車やプラグインハイブリッド車など、次世代自動車用の蓄電池(※66)について、性能向上とコスト低減を目指した技術開発を実施した。燃料電池自動車(FCV(※67))や家庭用などの定置用が主な用途である燃料電池については、耐久性・効率性向上、低コスト化のための技術開発を行うとともに、新たな用途への展開を目指した実証も行った。さらに、燃料電池自動車の更なる普及拡大に向けて、四大都市圏を中心に、令和6年2月末時点で162か所(他12か所整備中)の水素ステーションの整備を行った。

環境省は、「再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業」において、将来の再生可能エネルギー大量導入社会を見据え、地域の実情に応じて、蓄電池や水素を活用することにより系統に依存せず再生可能エネルギーを電気・熱として供給できるシステムを構築し、自立型水素エネルギー供給システムの導入・活用方策を確立することを目指す取組を進めている。また、地域の資源を用い、水素エネルギーシステムを構築し、地域で活用することを目指した「水素サプライチェーン実証事業」を実施し、地域の特性や多様な技術に対応できるよう進めている。

文部科学省及び科学技術振興機構は、GteXの蓄電池領域及び水素領域において、材料等の開発やエンジニアリング、評価・解析等を統合的に行うオールジャパンのチーム型研究開発を実施している。さらに、「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」の先進蓄電池研究開発拠点において、産学共創の研究開発を実施している。また、「未来社会創造事業 大規模プロジェクト型」において、水素発電、余剰電力の貯蔵、輸送手段等の水素利用の拡大に貢献する高効率・低コスト・小型長寿命な革新的水素液化技術の研究開発を、「未来社会創造事業『地球規模課題である低炭素社会の実現』領域」において、再生可能エネルギーから持続的に水素製造を可能にする水電解技術の研究開発を実施している。

(2)新規技術によるエネルギー利用効率の向上と消費の削減

内閣府は、令和5年度よりSIP第3期において「スマートエネルギーマネジメントシステムの構築」に取り組み、再生可能エネルギーを主力エネルギー源とするため、従来のひとつの建物やひとつの地域における電力マネジメントの枠を超えて、熱・水素・合成燃料なども包含するエネルギーマネジメントシステムを構築して次世代の社会インフラを確立することを目指し、社会実装に向けた研究開発を進めている。

経済産業省は、電力グリッド上に散在する再生可能エネルギーや蓄電池等の分散型エネルギー設備、ディマンドリスポンス等の需要側の取組を遠隔に統合して制御し、電力の需給調整に活用する実証を行っている。

環境省は、地球温暖化の防止に向け、革新技術の高度化・社会実装を図り、必要な技術イノベーションを推進するため、再生可能エネルギーの利用、エネルギー使用の合理化だけでなく、窒化ガリウム(GaN)やセルロースナノファイバー(CNF)といった省CO2性能の高い革新的な部材・素材の活用によるエネルギー消費の大幅削減、燃料電池や水素エネルギー、蓄電池、CCUS等に関連する技術の開発・実証、普及を促進した。

環境省は、公共施設等に再エネや自営線等を活用した自立・分散型エネルギーシステムを導入し、地域の再エネ比率を高めるためのエネルギー需給の最適化を行うことにより、地域全体で費用対効果の高い二酸化炭素排出削減対策を実現する先進的モデルを確立するための事業を実施している。

科学技術振興機構は、「未来社会創造事業 大規模プロジェクト型」において、環境中の熱源(排熱や体温等)をセンサ用独立電源として活用可能とする革新的熱電変換技術の研究開発を推進している。

理化学研究所は、物性物理、超分子化学、量子情報エレクトロニクスの3分野を糾合し、新物質や新原理を開拓することで、発電・送電・蓄電をはじめとするエネルギー利用技術の革新を可能にする全く新しい物性科学を創成し、エネルギー変換の高効率化やデバイスの消費電力の革新的低減を実現するための研究開発を実施している。

文部科学省は、航空科学技術委員会において、電動ハイブリッド推進システム技術、水素航空機に適用可能な水素燃料電池を利用したエンジン技術といった二酸化炭素排出低減技術の研究開発の方策を研究開発ビジョンとして取りまとめ、これを反映した分野別研究開発プランの実施を推進している。

宇宙航空研究開発機構は、航空機の燃費向上・環境負荷低減等に係る研究開発としてエンジンの低NOx化・高効率化技術や航空機の電動化技術等の研究開発に取り組んでおり、さらに、産業界等との連携により成果の社会実装を見据えながら、国際競争力強化のための取組を加速させている。

新エネルギー・産業技術総合開発機構は、省エネルギー技術の研究開発や普及を効果的に推進するため、「省エネルギー技術戦略」に掲げる重要技術を軸に、提案公募型事業である「脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社会実装促進プログラム」を実施している。

建築研究所は、住宅・建築・都市分野において環境と調和した資源・エネルギーの効率的利用のための研究開発等を行っている。

(3)革新的な材料・デバイス等の幅広い分野への適用

文部科学省は、「革新的パワーエレクトロニクス創出基盤技術研究開発事業」において、我が国が強みを有する窒化ガリウム(GaN)等の次世代パワー半導体の研究開発と、その特性を最大限活用したパワーエレクトロニクス機器等の実用化に向けて、回路システムや受動素子等のトータルシステムとして一体的な研究開発を推進している。また、「次世代Ⅹ-nics半導体創生拠点形成事業」において、2035年から2040年頃の社会で求められる半導体集積回路の創生に向けた新たな切り口による研究開発と将来の半導体産業を牽引(けんいん)する人材の育成を推進するため、アカデミアにおける中核的な拠点の形成を進めている。令和5年12月には、「次世代半導体のアカデミアにおける研究開発等に関する検討会」を設置し、地球規模課題の解決や未来社会の創造に資する半導体技術の創出に向けて、産学官の現在の取組、課題、文部科学省への要望事項等を確認し、技術的ボトルネックや必要な人材像などについて議論を開始した。

科学技術振興機構は、「未来社会創造事業『地球規模課題である低炭素社会の実現』領域」において、革新的な材料開発・応用及び化学プロセス等の研究開発を実施している。

物質・材料研究機構では、多様なエネルギー利用を促進するネットワークシステムの構築に向け、高効率太陽電池や蓄電池の研究開発、エネルギーを有効利用するためのエネルギー変換・貯蔵用材料の研究開発、省エネルギーのための高出力半導体や高輝度発光材料等におけるブレークスルーに向けた研究開発、低環境負荷社会に資する高効率・高性能な輸送機器材料やエネルギーインフラ材料の研究開発等、エネルギーの安定的な確保とエネルギー利用の効率化に向けて、革新的な材料技術の研究開発を実施している。

経済産業省は、廃プラスチック・廃ゴムからプラスチック原料を製造するケミカルリサイクル技術等に加えて、二酸化炭素から機能性化学品を製造する技術等の開発、機能性化学品の製造手法を従来のバッチ法からフロー法へ置き換える技術の開発、全固体リチウムイオン電池材料の性能・特性を的確かつ迅速に評価できる材料評価技術の開発とともに、セルロースナノファイバーについて、製造プロセスにおけるコスト低減、製造方法の最適化、量産効果が期待できる用途に応じた複合化・加工技術等の開発や、安全性評価・LCA(※68)評価に必要な基盤情報の整備を行っている。

(4)地域の脱炭素化加速のための基盤的研究開発

文部科学省は、カーボンニュートラル実現に向けて、「大学の力を結集した、地域の脱炭素化加速のための基盤研究開発」にて人文学・社会科学から自然科学までの幅広い知見を活用して、大学等と地域が連携して地域のカーボンニュートラルを推進するためのツール等に係る分野横断的な研究開発を推進している。あわせて、「カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリション」を通じて、各大学等による情報共有やプロジェクト創出を促進している。

国土技術政策総合研究所は、カーボンニュートラル、脱炭素化社会実現のため、既存オフィスビル等の省エネ化に向けた現況診断に基づく改修設計法の開発、既存マンションにおける省エネ性能向上のための改修効果の定量化手法の開発、木造住宅の長寿命化に資する外壁内の乾燥性能の評価法の開発に関する研究を行っている。

3.「循環経済(サーキュラーエコノミー)」への移行に向けた取組

循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行に向けて、令和4年4月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(令和3年法律第60号)が施行され、プラスチックの資源循環を加速している。

内閣府では令和5年度よりSIP第3期において「サーキュラーエコノミーシステムの構築」に取り組み、素材・製品開発といった動脈産業とリサイクルを担う静脈産業が連携して素材、製品、回収、分別、リサイクルの各プレーヤーが循環に配慮した取組を通じてプラスチックのサーキュラーエコノミーバリューチェーンを構築することを目指し、社会実装に向けた研究開発を進めている。

プラスチックの資源循環に係る促進策として、経済産業省は、「プラスチック有効利用高度化事業」により、プラスチックの資源効率や資源価値を高めるための技術の実用化に係る研究開発並びに海洋生分解性プラスチック開発・導入普及に向けて、将来的に求められる用途や需要に応えるための新たな技術・素材の開発及び海洋生分解性プラスチックの国際標準化に向けた研究開発を推進している。

環境省は、化石由来資源プラスチックからバイオプラスチック等の再生可能資源への素材代替やリサイクルが困難な複合素材プラスチック等のリサイクルに関する技術実証を支援している。

また、可燃ごみ指定収集袋など、その利用用途から一義的に焼却せざるを得ないプラスチックをバイオマス化するため、「地方公共団体におけるバイオプラスチック等製ごみ袋導入のガイドライン」を公表している。

また、自動車リサイクルおいて高品質な再生材の利用拡大に向けて、AI等を活用した脱炭素型の高度な自動車部品解体プロセス等の技術実証、リサイクル阻害となる残留性有機汚染物質(POPs(※69))を含む廃プラスチックの高度選別技術の実機の実証事業を行っている。

さらに、G20大阪サミットで我が国が提唱した「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を踏まえ、第5回国連環境総会決議に基づき、プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた政府間交渉委員会への参加や東南アジアを中心とした途上国支援、海洋プラスチックごみ対策の基盤となる科学的知見の集積強化、発生抑制対策の検討などを実施し、国内外で積極的に海洋プラスチックごみ対策に取り組んでいる。

4.「循環共生型社会」を構成する生物多様性への対応

環境省は、「循環共生型社会」を構成する生物多様性への対応については、絶滅危惧種の保護や侵略的外来種の防除に関する技術、二次的自然を含む生態系のモニタリングや維持・回復技術、遺伝資源を含む生態系サービスと自然資本の経済・社会的価値の評価技術及び持続可能な管理・利用技術等の研究開発を推進し、「自然との共生」の実現に向けて取り組んでいる。

「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学─政策プラットフォーム(IPBES(※70))」は、生物多様性及び生態系サービスに関する科学と政策の連携強化を目的として、評価報告書等の作成を行っている。平成31年(2019年)2月には、侵略的外来種に関する評価のための技術支援機関が公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)に設置され、その活動を支援した。また、IPBESの生物多様性等のシナリオ・モデルに関する専門的なグループである「シナリオ・モデルタスクフォース」を支援する技術支援機関のホスト国・機関について公募が行われ、我が国が応募した。IPBESのビューロ-(幹事)等による選考を経て、当該技術支援機関が2024年3月IGESに設置された。さらに、IPBES総会第10回会合の結果報告会を2023年(令和5年)9月に、IPBESに関わる国内専門家及び関係省庁による国内連絡会を令和5年9月と令和6年2月に、シンポジウム「ネイチャーポジティブ社会に向けた社会変革と行動変容」を令和6年2月にそれぞれ開催した。

我が国は、生物多様性に関するデータを収集して全世界的に利用されることを目的とする地球規模生物多様性情報機構(GBIF(※71))に、日本からのデータ提供拠点である国立遺伝学研究所、国立環境研究所及び国立科学博物館と連携しながら、生物多様性情報を提供した。GBIFで蓄積されたデータは、IPBESでの評価の際の重要な基盤データとなることが期待されている。

製品評価技術基盤機構は、生物遺伝資源の収集・保存・分譲を行うとともに、これらの資源に関する情報(系統的位置付け、遺伝子に関する情報等)を整備・拡充し、幅広く提供している。また、微生物遺伝資源の保存と持続可能な利用を目指した14か国・地域30機関のネットワーク活動に参加し、各国との協力関係を構築するなど、生物多様性条約を踏まえたアジア諸国における生物遺伝資源の利用を積極的に支援している。さらに、微生物等の生物資源データを集約した横断的データベースとして「生物資源データプラットフォーム(DBRP(※72))」を構築し、生物資源とその関連情報へワンストップでアクセスできるデータプラットフォームとして運用している。

食料生産や気候調整等で人間社会と密接に関わる海洋生態系は、近年、汚染・温暖化・乱獲等の環境ストレスにさらされており、これらを踏まえた海洋生態系の理解・保全・利用が課題となっている。このため、文部科学省は、「海洋資源利用促進技術開発プログラム」のうち「海洋生物ビッグデータ活用技術高度化」において、既存のデータやデータ取得技術を基にビッグデータから新たな知見を見いだすことで、複雑で多様な海洋生態系を理解し、保全・利用へと展開する研究開発を行っている。

❹ 国民の行動変容の喚起

環境省はナッジ等の行動科学の知見とAI/IoT等の先端技術の組合せ(BI-Tech)により、日常生活の様々な場面での自発的な脱炭素型アクションを後押しする行動変容モデルの構築・実証を進めている。令和5年度では、ナッジ等の効果の異質性(地域差・個人差)や持続性(複数年に及ぶ行動の維持・習慣化)を明らかにするため、小規模での予備実証や、規模を拡大しての大規模実証を順次実施した。

また、成果を順次取りまとめ、国内及び国際会議において諸外国のナッジ・ユニット等とともに基調講演やパネルディスカッションを実施するなど、広く一般も含めた情報共有や連携を図っている。

環境省は、国立環境研究所等と連携し、全国で約10万組の親子を対象とした大規模かつ長期の出生コホート調査「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」(※73)を平成22年度から実施している。同調査においては、臍帯(さいたい)血、血液、尿、母乳、乳歯等の生体試料を採取保存・分析するとともに、質問票等によるフォローアップを行っている。

これまでに発表された成果論文は、423本に上り(令和5年12月末時点)、化学物質のばく露や生活環境といった環境要因が、妊娠・分娩(ぶんべん)時の異常や出生後の成長過程における子供の健康状態に与える影響等についての研究が着実に進められている。また、エコチル調査参加者のデータは、内閣府食品安全委員会における健康影響評価、妊婦の体重増加曲線や乳幼児の発達指標の作成等に活用されている。

これまでの成果は、シンポジウムの開催やステークホルダーとの対話事業等を通じて発信されており、健康リスクを低減するための国民の行動変容を促進することに取り組んでいる。

3 レジリエントで安全・安心な社会の構築

頻発化・激甚化する自然災害に対し、レジリエントな社会の構築を目指している。あわせて、サイバー空間等の新たな領域における攻撃や、新たな生物学的な脅威から、国民生活及び経済社会の安全・安心を確保するとともに、先端技術の研究開発を推進し、適切な技術流出対策の実施も行っていくこととしている。

❶ 頻発化、激甚化する自然災害への対応

1.予防力の向上

防災科学技術研究所では、将来起こり得る首都直下地震や南海トラフ地震等による大規模地震災害への備えとして、実大三次元震動破壊実験施設(E-ディフェンス)を活用し、都市空間内の構造物、地盤等の被害過程の解明、被害状況推定や被害リスク予測等の評価手法に関する研究開発、対策技術適用性の検討・実証に関する研究開発を実施している。

国土交通省は、海上・港湾・航空技術研究所等との相互協力の下、全国港湾海洋波浪情報網(NOWPHAS(※74))の構築・運営を行っており、全国各地で観測された波浪・潮位観測データを収集し、ウェブサイトを通じてリアルタイムで広く公開している(※75)。

土木研究所は、水災害の激甚化に対する流域治水の推進技術の開発、顕在化した土砂災害へのリスク低減技術の開発、極端化する雪氷災害に対応する防災・減災技術の開発を実施している。

建築研究所は、自然災害による損傷や倒壊の防止等に資する建築物の構造安全性を確保するための技術開発や建築物の継続使用性を確保するための技術開発等を実施している。

海上・港湾・航空技術研究所は、地震災害の軽減及び地震後の早期復旧・復興のため、沿岸域における地震による構造物の変形・性能低下を予測し、沿岸域施設の安全性・信頼性の向上を図るための研究を実施している。

気象研究所は、線状降水帯の発生等のメカニズム解明研究のため、大学や研究機関と協力した観測や解析を実施している。さらに、気象研究所は、局地的大雨をもたらす極端気象現象を、二重偏波レーダやフェーズドアレイレーダ、GPS等を用いてリアルタイムで検知する観測・監視技術の開発に取り組んでいる。また、局地的大雨を再現可能な高解像度の数値予報モデルの開発など、局地的な現象による被害軽減に寄与する気象情報の精度向上を目的とし研究を推進している。

2.予測力の向上

我が国の地震調査研究は、地震調査研究推進本部(本部長:文部科学大臣)(以下「地震本部」という。)の下、関係行政機関や大学等が密接に連携・協力しながら行われている。

地震本部は、これまで地震の発生確率や規模等の将来予測(長期評価)を行っている。隣接する複数の領域を震源域とする東北地方太平洋沖地震や活断層を起因とする熊本地震、令和6年能登半島地震の発生を踏まえ、長期評価の評価手法や公表方法を順次見直しつつ実施している。また、東北地方太平洋沖地震での津波による甚大な被害を踏まえ、様々な地震に伴う津波の評価を実施している。

文部科学省は、南海トラフ地震を対象とした「防災対策に資する南海トラフ地震調査研究プロジェクト」において、「通常と異なる現象」が観測された場合の地震活動の推移を科学的に評価する手法開発や、被害が見込まれる地域を対象とした防災対策の在り方などの調査研究を実施している。

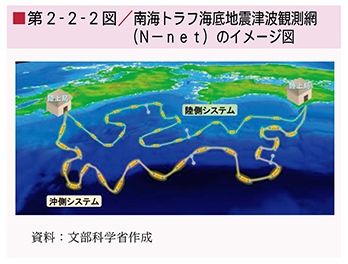

阪神・淡路大震災以降、陸域に地震観測網の整備が進められてきた一方、海域の観測網については、陸域の観測網に比べて観測点数が非常に少ない状況であった。このため、防災科学技術研究所では、南海トラフ地震の想定震源域において、地震計、水圧計等を備えたリアルタイムで観測可能な高密度海底ネットワークシステムである「地震・津波観測監視システム(DONET(※76))」を運用している。また、今後も大きな余震や津波が発生するおそれがある東北地方太平洋沖において、地震・津波を直接検知し、災害情報の正確かつ迅速な伝達に貢献する「日本海溝海底地震津波観測網(S-net(※77))」を運用している。さらに、南海トラフ地震の想定震源域のうち、まだ観測網を設置していない高知県沖から日向灘の海域において、「南海トラフ海底地震津波観測網(N-net(※78))」の構築を進めている(第2-2-2図)。

火山分野においては、平成26年の御嶽(おんたけ)山の噴火等を踏まえ、「次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト」を開始し、火山災害の軽減に貢献するため、従前の観測研究に加え、他分野との連携・融合を図り、「観測・予測・対策」の一体的な研究の推進及び広範な知識と高度な技術を有する火山研究者の育成を行っている。また、令和3年度から開始した「火山機動観測実証研究事業」において、火山の噴火切迫期や噴火発生時などの緊急時等に、迅速かつ効率的な機動観測を実現するために必要な体制構築に係る実証研究を実施している。

さらに、令和5年の活動火山対策特別措置法の改正に基づき、令和6年4月に文部科学省に、火山に関する観測、測量、調査及び研究を一元的に推進するための火山調査研究推進本部が設置されることとなり、準備を進めた。

国土技術政策総合研究所は、土砂・洪水氾濫発生時の土砂到達範囲・堆積深を高精度に予測するための計算手法の開発等の「激甚化する災害への対応」を行っている。

防災科学技術研究所は、日本全国の陸域を均一かつ高密度に覆う約1,900点の高性能・高精度な地震計により、人体に感じない微弱な震動から大きな被害を及ぼす強震動に至る様々な「揺れ」の観測を行っている。海域においては約200点の地震計・津波計を運用しているほか、国内16火山の「基盤的火山観測網(V-net(※79))」を含む、全国の陸域と海域を網羅する地震・津波・火山観測網である「陸海統合地震津波火山観測網(MOWLAS(※80))」を平成29年11月より運用している。MOWLASを用いた地震や津波の即時予測、火山活動の観測・予測の研究、実装を進めており、気象庁に観測データの提供を実施するほか、各研究機関や地方公共団体及び鉄道事業者をはじめとする民間での観測データの活用を推進した。

また、マルチセンシング技術と数値シミュレーション技術、さらに大型降雨実験施設及び雪氷防災実験施設等の先端的実験施設を活用し、風水害、土砂災害、雪氷災害等の気象災害の被害の軽減に資する研究等を実施している。例えば、AIを用いた積雪・冠水などの道路状況判別、過去の雨量統計情報に基づく大雨の「稀(まれ)さ」を踏まえた豪雨災害危険域の抽出、レーダと積雪変質モデル等を用いた高解像度面的降積雪情報など新しい情報の創出を進めている。さらに「雪おろシグナル」の提供地域拡大、科学的根拠に基づくスキー場の安全管理を目指したニセコ吹きだまり情報サイトの構築、気象雲レーダを用いたゲリラ豪雨や突風・降雹・雷等を伴う危険な積乱雲等の早期予測技術の開発等に取り組んでおり、開発された技術の社会実装や民間企業との協働によるイノベーション創出を進めている。

気象庁は、文部科学省と協力して地震に関する基盤的調査観測網のデータを収集し、処理・分析を行い、その成果を防災情報等に活用するとともに地震調査研究推進本部地震調査委員会等に提供している。また、自動震源決定処理手法(PF(※81)法)を開発して導入するとともに、緊急地震速報については、東北地方太平洋沖地震で課題となった同時多発地震及び巨大地震に対応するため、発表基準に長周期地震動階級を追加したほか、IPF法(※82)及びPLUM法(※83)を導入し、更なる高度化のための技術開発を防災科学技術研究所等と協力して進めている。津波については、沖合の津波観測波形から沿岸の津波の高さを精度良く予測する手法(tFISH(※84))を導入している。

気象研究所は、津波災害軽減のための津波地震などに対応した即時的規模推定や沖合の津波観測データを活用した津波予測の技術開発、南海トラフで発生する地震の規模、破壊領域やゆっくりすべりの即時把握に関する研究、火山活動評価・予測の高度化のための監視手法の開発などを実施している。

産業技術総合研究所は、防災・減災等に資する地質情報整備のため、活断層・津波堆積物調査や活火山の地質調査を行い、その結果を公表している。全国の主要活断層に関しては、地震発生確率や最新活動時期が不明な活断層のうち9断層(津軽山地西縁、横手盆地東縁、長野盆地西縁、身延(みのぶ)、屏風(びょうぶ)山・恵那(えな)山─猿投(さなげ)山、筒賀(つつが)、弥栄(やさか)、布田(ふた)川、宮古島)を調査しているほか、社会的に重要かつ自治体等から調査の要望が高い活断層(水前寺(すいぜんじ)断層、立田山(たつたやま)断層、周防灘(すおうなだ)西部海域)についても調査し、地震発生確率や規模の算出に必要なデータ等を着実に取得している。また、活断層データベースの活用を促進するため、調査地241地点及び活断層線20件に関する位置情報のデータ精度向上に関する作業や表示システム改善に係る作業を実施している。津波堆積物については、三重県南伊勢町において湖底堆積物を採取し、そこから過去に発生した海水の浸水履歴を推定した。この浸水のうち、5回あるいは6回は歴史時代(文献等で過去の地震・噴火等の自然災害の発生が確認できる時代)に発生した南海トラフの巨大津波に対応する可能性が示された。そのほか、南海トラフ巨大地震の短期予測に資する地下水等総合観測点を運用し、地下水位(水圧)、地殻ひずみや地震波の常時観測を継続するとともに、新たに香川県綾川町に1地点整備した。

火山に関しては気象庁による常時観測50火山を中心に現地調査や噴出物の解析等を行い、7火山(羅臼(らうす)・知床(しれとこ)硫黄山、雌阿寒岳(めあかんだけ)、岩木山、御嶽山(おんたけさん)、箱根山、伊豆東部火山群、伊豆大島)で過去の噴火の規模・様式等の解明や今後の活動推移予測に資する情報を取得している。これら調査で得た結果を日本列島の火山全体を対象に「日本の火山」データベースとして整備し、活火山においては火口位置データや噴火時に降灰した火山灰データの作成を行っている。

海洋研究開発機構は、南海トラフの想定震源域や日本周辺海域・西太平洋域において、研究船や各種観測機器等を用いて海域地震や火山に関わる調査・観測を大学等の関係機関と連携して実施している。さらに、これら観測によって得られるデータを解析する手法を高度化し、大規模かつ高精度な数値シミュレーションにより地震・火山活動の推移予測を行っている。

国土地理院は、電子基準点(※85)等によるGNSS(※86)連続観測、超長基線電波干渉法(VLBI(※87))、干渉SAR(※88)等を用いた地殻変動やプレート運動の観測、解析及びその高度化のための研究開発を実施している。また、気象庁、防災科学技術研究所、神奈川県温泉地学研究所、京都大学防災研究所等による火山周辺のGNSS観測点のデータも含めた火山GNSS統合解析を実施し、干渉SAR時系列解析と組み合わせて火山周辺の地殻変動のより詳細な監視を行っている。

海上保安庁は、GNSS測位と音響測距を組み合わせた海底地殻変動観測や海底地形等の調査を推進し、その結果を随時公表している。

気象庁は、線状降水帯の予測精度向上等に向けた取組を強化している。令和5年5月から、線状降水帯の発生をいち早く知らせる情報を、予測技術を活用し、最大で30分程度前倒しして発表する運用を開始した。また、スーパーコンピュータ「富岳(ふがく)」を活用した、観測データの高度利用に関する大学・研究機関との共同研究を開始した。

コラム2-5 南海トラフ地震想定震源域に初めて「ゆっくりすべり」観測監視システムを展開

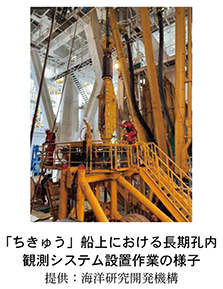

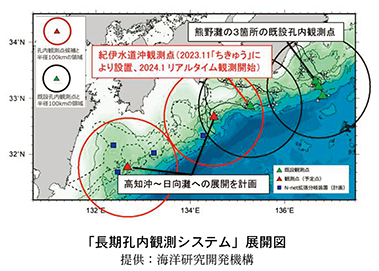

駿河湾から日向灘沖にわたってフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでいる溝状の地形は「南海トラフ」と呼ばれており、100年から200年の間隔で巨大地震が発生することが知られています。前回の昭和東南海地震及び昭和南海地震から既に約80年が経過しており、地震調査研究推進本部地震調査委員会によると今後30年以内にマグニチュード8~9クラスの巨大地震が高確率で発生するとして、非常に切迫した状態にあると考えられています。近年の研究において、この巨大地震の発生に大きく関わっていることが分かったのが「ゆっくりすべり」と呼ばれる現象です。この「ゆっくりすべり」はひずみを蓄積しているプレート境界において断層がひずみを解消する運動で、地震波を発しないほど非常に微小な動きであるため、従来の観測手法では捉えることが困難とされてきました。海洋研究開発機構では、地球深部探査船「ちきゅう」により海底下深くまで掘削した孔内に超高感度なセンサーを設置し、地震・津波観測監視システム(DONET)に接続することにより常時リアルタイムで「ゆっくりすべり」の観測・監視を行うためのシステムを開発しました(長期孔内観測システム)。東南海地震の想定域にあたる熊野灘においては、平成30年までに3基の長期孔内観測システムを設置し、「ゆっくりすべり」を常時リアルタイムで観測することに世界で初めて成功しています。この観測データを用いた研究開発により、この海域における「ゆっくりすべり」の実態が徐々に明らかになってきています。

その後も長期孔内観測システムの改良に向けた研究開発を進め、光ファイバーの伸縮によってひずみを計測する光ファイバーひずみ計を搭載した新型の長期孔内観測システムを開発しました。この新型システムは、従来型よりも大幅に感度・計測範囲が向上し、「ゆっくりすべり」から巨大地震まで余すことなく観測することが可能となりました。令和5年11月に、これまで「ゆっくりすべり」の観測点が存在していなかった南海地震の想定域にあたる紀伊半島沖の海底下約500mの地点に新型システムを設置し、その約1か月後の令和6年1月にDONET2に接続し、この海域における「ゆっくりすべり」の常時リアルタイム観測を開始しました。今後は高知沖や日向灘など更に西側の海域に長期孔内観測システムを展開し、より広域をカバーすることを目指して開発を進めていきます。

こうして取得した「ゆっくりすべり」の観測データは気象庁南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会や地震調査研究推進本部地震調査委員会等に提供し、南海トラフ地震に関する状況把握を通じて政府による防災減災対策の立案に役立てられます。

3.対応力の向上

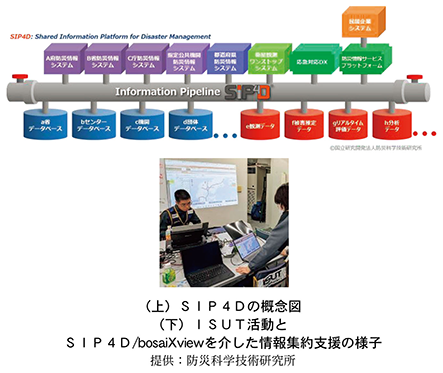

SIP第1期「レジリエントな防災・減災機能の強化」(平成26~30年度)において開発した、災害情報を電子地図上で集約し、関係機関での情報共有を可能とするシステムである「基盤的防災情報流通ネットワーク(SIP4D(※89))」や、SIP第2期「国家レジリエンス(防災・減災)の強化」(平成30~令和4年度)において開発した衛星データ即時一元化・共有システム「ワンストップシステム」等については、実災害への対応に活用されている。例えば、令和6年能登半島地震において、内閣府(防災担当)が運用する「災害時情報集約支援チーム(ISUT(※90))」は、SIP4D等を活用し、関係府省庁や地方公共団体、指定公共機関の災害対応に対して情報面からの支援を行った。また、令和5年度から開始したSIP第3期「スマート防災ネットワークの構築」においては、社会全体の被害軽減や早期復興の実現を目指し、巨大地震や頻発・激甚化する風水害等に対し、企業・市町村の対応力の強化、国民一人ひとりの命を守る防災行動、関係機関による迅速かつ的確な災害対応に資する研究開発及び社会実装に向けた取組を実施している。

また、準天頂衛星システム「みちびき」のサービスを平成30年11月1日に開始し、みちびきを経由して防災気象情報の提供を行う災害・危機管理通報サービス及び避難所等における避難者の安否情報を収集する安否確認サービスの提供を行っている。

総務省は、情報通信等の耐災害性の強化や被災地の被災状況等を把握するためのICTの研究開発を行っている。また、これまで総務省が実施してきた災害時に被災地へ搬入して通信を迅速に応急復旧させることが可能な通信設備(移動式ICTユニット)等の研究成果の社会実装や国内外への展開を推進している。

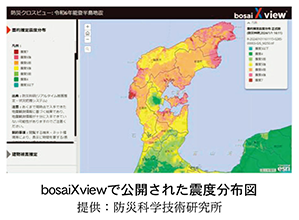

防災科学技術研究所は、各種自然災害の情報を共有・利活用するシステムの開発に関する研究を実施するとともに、必要となる実証と、指定公共機関としての役割に基づく行政における災害対応の情報支援を行っている。令和5年の石川県能登半島地方を震源とする地震、令和5年の梅雨前線による大雨及び台風第2号、令和6年能登半島地震においては、SIP4Dに収集された情報や被災地で収集された情報を一元的に集約し、各災害に関連した過去の情報や分析結果等と共に、「防災クロスビュー」(bosaiXview;一般公開)やISUT-SITE(災害対応機関に限定公開)と呼ばれる地図を表示するウェブサイトを介して災害対応機関へ情報発信を行い、状況認識の統一等を支援した。

消防庁消防研究センターでは自然災害への対応として、令和3年度からの5年計画で①ドローンなどを活用した土砂災害時の消防活動能力向上に係る研究開発、②地震発生時の市街地火災による被害を抑制するための研究開発、③危険物施設における地震災害を抑制するための研究を進めている。

情報通信研究機構は、天候等にかかわらず災害発生時における被災地の地表状況を随時・臨機に観測可能な航空機搭載合成開口レーダ(Pi-SAR(※91))に関する実証観測を実施している。また、情報通信研究機構等が開発した、公衆通信網途絶地域において情報を同期して共有できるシステムについては、一部地域の地方公共団体への導入・活用が行われていることを皮切りに、他の地方公共団体への導入のための取組等が行われている。なお、通信途絶領域においてSIP4Dとのデータ連携を可能とする可搬型通信装置について、SIP第2期で開発した「ポータブルSIP4D」をベースにして、SIP第3期でも開発を継続している。加えて、SNSへの投稿をリアルタイムに分析し災害関連情報を抽出する情報分析技術は、民間企業により地方公共団体等への導入等が進められており、情報通信研究機構としても技術面での支援を継続している。

コラム2-6 令和6年能登半島地震における研究開発成果の活用事例

令和6年1月1日16時10分、能登半島を震源とする最大震度7の地震が発生しました。石川県能登地方で発生した一連の地震活動は、気象庁により「令和6年能登半島地震」と名称が定められ、政府は非常災害対策本部を設置し、被災者の救命・救助や被災者支援等の対応に当たりました。こうした災害対応においても、これまでの研究開発成果が災害現場での情報集約支援等に活用されています。

例えば、気象庁が発表する緊急地震速報は、気象庁や防災科学技術研究所(防災科研)が運用する地震計・震度計の観測データを基に、初動(P波)の情報から、主要動(S波)が到達する前に揺れの情報を伝達する即時震源推定技術によって、観測点のデータから震源やマグニチュードが迅速かつ精度良く推定されています。

災害対応は時間との戦いであり、迅速な対応を行うためには、正確な情報を速やかに取得し、それを関係者で共有することが重要です。令和6年能登半島地震の対応においても、防災科研が開発した基盤的防災情報流通ネットワーク(SIP4D)を使って、情報集約・共有の円滑化を実現しました。SIP4Dを介して集約された道路、電気、水道等のインフラに関する情報、浸水域等の被害情報、避難所に関する情報等は、政府機関・指定公共機関をはじめ、災害対応機関に共有されるとともに、一般向けには防災科研のHPに特設サイト「bosaiXview:令和6年能登半島地震」を開設し、情報発信を行っています。

また、令和6年能登半島地震に関する調査研究として、海洋研究開発機構は東京大学地震研究所等の関係機関と共同で、所有する学術研究船「白鳳丸」を用いて、地震断層の実態や地震・津波の発生メカニズムを明らかにするとともに、地震活動の推移の把握等を目的とした緊急調査航海を実施しています。

さらに、能登地方では令和5年5月にも規模の大きな地震が発生しており、文部科学省は同年6月から科学研究費助成事業(科研費)の特別研究促進費によって大学や研究機関等による、総合調査に対する助成を行っていたところですが、今回の地震で地震活動の範囲が拡大したことを受けて、同調査に対する追加助成を行っています。

これらの調査研究の成果は、地震調査研究推進本部における地震活動の評価や、政府や地方公共団体における災害対策等にも活用されるものと期待されます。

このように、実際に災害が発生した際にも、研究開発されてきた成果が役立てられており、今後も防災・減災に係る研究開発を着実に進めます。

国土技術政策総合研究所は、災害時の継続利用の観点等からの住宅・建築物の性能評価技術の開発、事前防災対策による安全な市街地形成のための避難困難性評価手法の開発に関する研究を行っている。そのほか、新技術等の活用により、地域防災力の向上や総合的な市街地の防災性能評価等に係る技術開発を行う「新技術等を用いた既成市街地の効果的な地震防災・減災技術の開発」を行っている。

土木研究所は、大規模地震に対するインフラ施設の機能確保技術の開発を実施している。

宇宙航空研究開発機構は、ALOS-2などの人工衛星を活用した様々な災害の監視や被災状況の把握に貢献している。

4.観測・予測データを統合した情報基盤の構築等

文部科学省は、「地球環境データ統合・解析プラットフォーム事業」において、気候変動等の地球規模課題の解決に貢献するため、地球環境ビッグデータ(観測データ、予測データ等)を蓄積・統合・解析・提供する「データ統合・解析システム(DIAS)」の長期的・安定的運用をするとともに、地球環境ビッグデータを利活用する研究開発等を推進している。

また、宇宙航空研究開発機構が情報通信研究機構と共同で開発した超伝導サブミリ波リム放射サウンダ(SMILES(※92))で取得されたデータを解析することにより、新たな知見に基づく地球環境変動への警告を行うとともに、観測データの無償公開を令和2年度より開始した。また、温室効果ガス観測技術衛星GOSATをはじめとした地球環境観測データの独自の数理アルゴリズム解析を推進している。さらに、電波の伝わり方に影響を与える、太陽活動及び地球近傍の電磁環境の監視・予警報を配信するとともに、宇宙環境観測データの収集・管理・解析・公開を統合的に行っている。加えて、これらの観測技術及び論理モデルとAIを用いた予測技術を高度化する宇宙環境計測・予測技術の開発を進めている。

さらに、気象庁では、「ひまわり8号」及び「ひまわり9号」を運用し、熱帯低気圧や海面水温等を観測しており、我が国のみならずアジア太平洋地域の自然災害防止や気候変動監視等に貢献している。

❷ デジタル化等による効率的なインフラマネジメント

内閣府は、SIP第3期課題「スマートインフラマネジメントシステムの構築」において、我が国の膨大なインフラ構造物・建築物の老朽化が進む中で、デジタル技術により、設計から施工、点検、補修まで一体的な管理を行い、持続可能で魅力的・強靱な国土・都市・地域づくりの推進を可能とするインフラマネジメントを実現するための技術開発・研究開発に取り組んでいる。

国土交通省は、社会インフラの維持管理及び災害対応の効果・効率の向上のためにロボットの開発・導入を推進している。

国土交通省は、i-Construction(※93)を推進し、令和7年度までに建設現場の生産性2割向上を目指している。さらに、新型コロナウイルス感染症対策を契機として、デジタル技術を活用して、管理者側の働き方やユーザーに提供するサービス・手続なども含めて、インフラ周りをスマートにし、従来の「常識」を変革する「インフラ分野のDX(デジタル・トランスフォーメーション)」を推進している。例えば、3Dハザードマップを活用したリアルに認識できるリスク情報の提供、現場にいなくても現場管理が可能になるリモートでの立会いによる監督検査やデジタルデータを活用した配筋検査の省力化、自動・遠隔施工等に取り組んでいる。令和5年8月には施策ごとの具体的な工程等を取りまとめた実行計画である「インフラ分野のDXアクションプラン(第2版)」を策定し、分野網羅的・組織横断的な取組を推進する。

国土地理院は、i-Constructionを推進し、インフラ分野のDXを加速させるため、調査・測量、設計、施工、検査、維持管理・更新の各工程で使用する位置情報の共通ルール「国家座標」を整備し、GNSS、VLBI、干渉SARを用いた観測や研究開発により、国家座標の維持・管理を行っている。さらに、デジタル空間に現実空間を再現するデジタルツインの基盤となる3次元地図作成のために、ベース・レジストリである「電子国土基本図」の3次元化に取り組んでいる。

国土技術政策総合研究所では、建設事業のDXによる労働生産性向上に向けて、BIM/CIM(※94)モデル等のデジタルデータの活用に向けたシステムの検討や新技術の活用・施工現場データの分析に基づいて、建設技能者の作業を改善し、労働生産性や安全性の向上につなげるための技術開発として「建設事業各段階のDXによる抜本的な労働生産性向上に関する研究」を行っている。そのほか、国土交通省本省関連部局と連携し、既存の住宅・社会資本ストックの点検・補修・更新等を効率化・高度化して、安全に利用し続けるため、RC造マンションの既存住宅状況調査等の効率化に向けた、デジタル新技術の適合性評価基準の開発に関する研究を行っている。

土木研究所は、社会インフラの長寿命・信頼性向上を目指した更新・新設に関する研究開発、構造物の予防保全型メンテナンスに資する技術の開発、積雪寒冷環境下のインフラの効率的な維持管理技術の開発、施工・管理分野の生産性向上に関する研究開発を実施している。

海上・港湾・航空技術研究所は、我が国の経済・社会活動を支える沿岸域インフラの点検・モニタリングに関する技術開発や、維持管理の効率化及びライフサイクルコストの縮減に資する研究を実施している。

物質・材料研究機構は、社会インフラの長寿命化・耐震化を推進するために、我が国が強みを持つ材料分野において、インフラの点検・診断技術、補修・更新技術、材料信頼性評価技術や新規構造材料の研究開発の取組を総合的に推進している。

経済産業省は、産業保安分野においてテクノロジーの活用により保安面での安全性と効率性の向上を実現するスマート保安を推進している。

❸ 攻撃が多様化・高度化するサイバー空間におけるセキュリティの確保

国家を背景とするグループからの攻撃をはじめとするサイバー攻撃の深刻化や巧妙化が一層進展し、政府機関等への攻撃や、重要インフラ事業者を中心とした民間企業へのサプライチェーン・リスクを突いた攻撃、ランサムウェア等による被害が拡大した。また、いわゆるゼロデイ攻撃に係るリスクや、生成AI等をはじめとする新たな技術の普及に伴うリスクの増大等、従来の対策では容易に対処できない新たなリスクも増大している。

「サイバーセキュリティ基本法」(平成26年法律第104号)に基づき、サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に設置された「サイバーセキュリティ戦略本部」(本部長:内閣官房長官)での検討を経て、令和3年9月28日に「サイバーセキュリティ戦略」を閣議決定した。これに基づき、政府はサイバーセキュリティに関する技術の研究開発を推進している。

内閣府は、平成30年度から令和4年度まで、SIP第2期「IoT社会に対応したサイバー・フィジカル・セキュリティ」としてセキュアなSociety 5.0の実現に向けた「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策基盤技術」の開発及び実証を行った。これはIoTシステム・サービス及び中小企業を含む大規模サプライチェーン全体を守ることを可能とするものであり、その研究開発成果を活用した製品やサービスが民間企業から提供されている。

また、経済産業省、文部科学省と共に、令和4年9月に定めた「経済安全保障重要技術育成プログラム 研究開発ビジョン(第一次)」の下、サプライチェーンセキュリティに関する不正機能検証技術(ファームウェア・ソフトウェア/ハードウェア)、AIセキュリティに係る知識・技術体系に関する研究開発を順次進めている。令和5年8月には「経済安全保障重要技術育成プログラム 研究開発ビジョン(第二次)」として新たに先進的サイバー防御機能・分析能力強化、偽情報分析に係る技術を支援対象とする技術とした上で、サイバー空間の状況把握力や防御力の向上に資する技術や、セキュアなデータ流通を支える暗号関連技術、偽情報分析等についての研究開発を進めることとしている。

総務省は、情報通信研究機構等を通じて、多様化するサイバー攻撃に対応した攻撃観測・分析・可視化・対策技術や大規模集約された多種多様なサイバー攻撃に関する情報の横断分析技術、新たなネットワーク環境等のセキュリティ向上のための検証技術の研究開発を推進している。さらに、当該研究開発等を通じて得た技術的知見を活用して、巧妙化・複雑化するサイバー攻撃に対し、実践的な対処能力を持つセキュリティ人材を育成するため、同機構に組織した「ナショナルサイバートレーニングセンター」において、国の機関、地方公共団体等を対象とした実践的サイバー防御演習(CYDER(※95))、大阪・関西万博関連組織の情報システム担当者等を対象とした万博向けサイバー防御講習(CIDLE(※96))の実施や、若手セキュリティ人材の育成(SecHack365)に取り組んでいる。また、同機構が有するこれらの技術・ノウハウや情報を中核として、同機構において、我が国のサイバーセキュリティ情報の収集・分析とサイバーセキュリティ人材の育成における産学の結節点となる「サイバーセキュリティ統合知的・人材育成基盤(CYNEX(※97))」の構築・運用を行い、国内のサイバーセキュリティ対応能力を向上させる取組を推進している。

経済産業省は、IoTやAIによって実現されるSociety 5.0におけるサプライチェーン全体のサイバーセキュリティ確保を目的として、産業に求められる対策の全体像を整理した「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク(CPSF)」を平成31年4月に策定し、CPSFに基づく産業分野別(ビル、工場、電力、宇宙等)のガイドラインの作成等を進めている。セキュアなソフトウェアやIoT製品の流通に向けた取組も進めており、国際連携を意識した認証・評価制度等を整備するため、ソフトウェアの部品構成表であるSBOM(Software Bill of Materials)の活用の促進や、IoT製品に対するセキュリティ適合性評価制度の構築に向けた検討を実施している。また、重要インフラや我が国経済・社会の基盤を支える産業における、サイバー攻撃に対する防護力を強化するため、情報処理推進機構に設置する産業サイバーセキュリティセンターにおいて、官民の共同によりサイバーセキュリティ対策の中核を担う人材の育成等の取組を推進している。

また、中小企業のサイバーセキュリティ対策支援を行うとともに、中小企業のデジタル化を後押しすることとしている。

❹ 新たな生物学的な脅威への対応

新型コロナウイルス感染症に対する研究開発等については、治療法、診断法、ワクチン等に関する研究開発等に対して政府が幅広く支援を行っている。

治療法については、新型コロナウイルスの国内感染例が確認されて以降、大学等により研究開発が進められてきた。迅速に治療薬を創出する観点から、当初は既存治療薬を用いてその有効性・安全性の検討を行う既存薬再開発による研究開発を中心に日本医療研究開発機構を通じて支援してきたところである。また、新規創薬の観点から、基礎研究及び臨床研究等に対して支援を行い、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクと関連する遺伝子を見いだす等の成果が得られている。

診断法についても日本医療研究開発機構を通じ、遺伝子増幅の検査に関する迅速診断キット、抗原迅速診断キット、検査試薬等の基盤的研究を支援してきたところであり、実用化されたものについては、厚生労働行政推進調査事業費補助金による研究事業において作成された「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」に反映されている。また、ウイルス等感染症対策技術の開発事業において、感染症の課題解決につながる研究開発や、新型コロナウイルス感染症対策の現場のニーズに対応した機器・システムの開発・実証等への支援を実施した。

ワクチンについては、国内におけるワクチンの開発の加速・供給体制強化の要請に対応するため、日本医療研究開発機構を通じて、国内の企業・大学等による基礎研究、非臨床研究、臨床研究の実施を支援しているほか、厚生労働省においてワクチンの国内生産体制の整備や大規模臨床試験等の実施を支援しており(「ワクチン生産体制等緊急整備事業」)、その支援を受けた国内企業が開発し国内で生産したワクチンの接種が、令和5年12月から開始された。

また、今回のパンデミックを契機に我が国においてワクチン開発を滞らせた要因を明らかにし、解決に向けて政府が一体となって必要な体制を再構築して、長期継続的に取り組む国家戦略として「ワクチン開発・生産体制強化戦略」(令和3年6月1日閣議決定)を策定した。この戦略に基づき、今後の感染症有事に備えた平時からの研究開発・生産体制強化のため、日本医療研究開発機構に先進的研究開発戦略センター(SCARDA(※98)(スカーダ))を設置した。医学、免疫学等の様々な専門領域や、バイオ医薬品の研究開発・実用化、マネジメントに精通した人材によるリーダーシップの下、国内外の感染症・ワクチンに関する情報収集・分析を幅広く行う体制を整備し、ワクチン研究開発・実用化の全体を俯瞰(ふかん)して研究開発支援を進めている。この新たな体制の下で、新たな創薬手法による産学官の実用化研究の集中的な支援、世界トップレベルの研究開発拠点の形成、創薬ベンチャーの育成等の事業に取り組むこととされている。令和5年度には、世界トップレベルの研究開発拠点から新たなシーズが導出されたほか、新たにワクチン開発経験のない異分野(理学、工学、情報科学等)の研究者からの研究提案の採択、国内の有望なシーズを掘り起こすための相談対応の実施等、革新的なワクチンの研究開発を推進した。また、日本医療研究開発機構における取組のほかにも、デュアルユースのワクチン製造拠点の整備等、ワクチンの迅速な開発・供給を可能にする体制の構築のために必要な取組を行っている。そのほか、新型コロナウイルス感染症の流行により、グローバルな対応体制の必要性が改めて明らかになったことを踏まえ、日本医療研究開発機構を通じた支援により、国内外の感染症研究基盤の強化や基礎的研究を推進(「新興・再興感染症研究基盤創生事業」(文部科学省所管))するとともに、感染症有事対応の抜本的強化として、感染症危機対応医薬品等の実用化に向けた開発研究まで一貫して推進している(「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」(厚生労働省所管))。また、我が国が主導するアジア地域における臨床研究・治験を進めるための基盤構築を進めているところである(「アジア地域における臨床研究・治験ネットワークの構築事業」(厚生労働省所管))。

また、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策と経済活動の両立を図るため、スーパーコンピュータ「富岳(ふがく)」を用いた飛沫(ひまつ)シミュレーションをはじめとする感染防止対策の見直しに資する感染リスクの評価や、新規陽性者数・重症者数等の感染状況に関するシミュレーション等を実施した。

❺ 宇宙・海洋分野等の安全・安心への脅威への対応

1.宇宙分野の研究開発の推進

測位・通信・観測等の宇宙システムは、我が国の安全保障や経済・社会活動を支えるとともに、Society 5.0の実現に向けた基盤としても、重要性が高まっている。こうした中、宇宙活動は官民共創の時代を迎え、広範な分野で宇宙利用による産業の活性化が図られてきている。また、宇宙探査の進展により、人類の活動領域が地球軌道を超えて月面、深宇宙へと拡大しつつある中、小型月着陸実証機(SLIM(※99))による日本初の月面着陸と同時に、「ピンポイント着陸」に世界で初めて成功したことは、我が国の科学技術の水準の高さを世界に示し、その力に対する国民の期待を高めた。宇宙は科学技術のフロンティア及び経済成長の推進力として、更にその重要性を増しており、我が国におけるイノベーションの創出の面でも大きな推進力になり得る。

こうした認識の下、政府は「宇宙基本計画」(令和5年6月13日閣議決定)に基づき、「宇宙技術戦略」を新たに策定し、我が国の宇宙開発利用を国家戦略として、総合的かつ計画的に強力に推進している。

なお、令和4年度において、イプシロンロケット6号機及びH3ロケット試験機1号機の打上げが失敗し、搭載した先進光学衛星(ALOS-3(※100))等の衛星を喪失した。文部科学省では対策本部を設置するとともに、有識者会合において専門的見地からの調査検討を行い、令和5年度には、原因究明結果に基づく再発防止策等を取りまとめた。これらについて対策を講じ、令和6年2月にH3ロケット試験機2号機の打上げに成功した。また、ALOS-3喪失を受けた次期の光学観測衛星についても検討を進めている。

(1)国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の改正・宇宙戦略基金の創設

令和6年2月「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律」及びその他関係法令が施行された。今回の法改正に伴い、宇宙航空研究開発機構の目的・業務に「宇宙空間を利用した事業の実施を目的として民間事業者等が行う先端的な研究開発に対する助成」が追加され、宇宙航空研究開発機構が自ら行う研究開発に加えて、宇宙関連事業の実現を目指す民間企業等が実施する研究開発を資金供給により支えることが可能となった。また、この資金供給機能を強化するため、令和5年度補正予算により、宇宙航空研究開発機構に宇宙戦略基金が創設された。

(2)宇宙輸送システム

宇宙輸送システムは、人工衛星等の打上げを担う宇宙開発利用の重要な柱であり、希望する時期や軌道に人工衛星を打ち上げる能力は自立性確保の観点から不可欠な技術基盤といえる。文部科学省は、自立的に宇宙活動を行う能力を維持・発展させるとともに、国際競争力を確保するため、H3ロケットやイプシロンロケットといった基幹ロケットの開発・高度化を進めている。加えて、今後想定される大きな宇宙利用需要に我が国として応えていくため、2040年までを見据え、官ミッションに対応する「基幹ロケット発展型」と、民間主導による「高頻度往還飛行型」の二本立ての将来宇宙輸送システム開発を進めるとする「革新的将来宇宙輸送システム実現に向けたロードマップ検討会取りまとめ」を令和4年7月に策定するとともに、「将来宇宙輸送システム研究開発プログラム」を令和4年度より本格開始し、官民共同による要素技術開発と、必要となる環境整備に取り組んでいる。

(3)衛星測位システム

内閣府は、準天頂衛星システム「みちびき」について、平成30年11月1日に4機体制による高精度測位サービスを開始するとともに、令和7年度を目途に確立する7機体制と機能・性能向上に向け、5号機、6号機及び7号機の開発を進めている。さらに、準天頂衛星システムの機能性や信頼性を高め、衛星測位機能を強化するため、7機体制から11機体制に向けコスト縮減等を図りつつ、令和5年度より概念検討に着手している。また、「みちびき」の利用拡大に向けて関係府省が連携し、自動車や農業機械の自動走行、物流や防災分野など様々な実証実験を進めている。

(4)衛星通信・放送システム

2020年代に国際競争力を持つ次世代静止通信衛星を実現する観点から、総務省と文部科学省が連携し、電気推進技術や大電力発電、フルデジタル通信ペイロード技術等の技術実証のため、技術試験衛星9号機を令和7年度の打上げに向け開発を行っている。

(5)衛星地球観測システム

環境省は、平成20年度に打ち上げたGOSAT及び平成30年度に打ち上げたGOSAT-2により、全球の二酸化炭素とメタンの濃度が地球規模で年々上昇している状況を明らかにしてきた。このミッションを発展的に継承し、脱炭素社会に向けた施策効果の把握を目指し、後継機GOSAT-GWを令和6年度の打上げに向け開発を進めている。

宇宙航空研究開発機構は、地球規模での水循環・気候変動メカニズムの解明を目的に平成24年5月に打ち上げた「しずく」及び平成29年12月に打ち上げた「しきさい」の運用を行っている。「しずく」は、平成26年2月に米国航空宇宙局(NASA(※101))との国際協力プロジェクトとして打ち上げた全球降水観測計画(GPM(※102))主衛星のデータと共に気象庁において利用され、降水予測精度向上に貢献するなど、気象予報や漁場把握等の幅広い分野で活用されるとともに、「しきさい」は、海外の大規模な森林火災の把握にも活用されている。

また、平成26年5月に打ち上げられた「だいち2号」は、様々な災害の監視や被災状況の把握、森林や極域の氷の観測等を通じ、防災・災害対策や地球温暖化対策などの地球規模課題の解決に貢献している。現在、広域かつ高分解能な撮像が可能な先進レーダ衛星(ALOS-4)の開発を進めている。災害発生前の対策としては、気候変動による世界の雨雪の時空間変化を把握し、頻発・激甚化する水災害の人間社会への影響を低減することを目的に、降水レーダ衛星(PMM)の開発も進めている。また、令和2年11月に光データ中継衛星の打上げを行い、ALOS-4との衛星間光通信の実証に向けた取組も進めており、災害発生時の被災地の衛星データを即時に地上へ中継することが可能となるなど、将来的に迅速な災害対策に貢献することが期待されている。

なお、我が国の人工衛星の安定的な運用に向けて、文部科学省及び宇宙航空研究開発機構は、平成14年度から宇宙状況把握システム(SSA(※103)システム)を構築・運用し、地上からスペースデブリ(宇宙ゴミ)等の把握を行ってきており、令和4年度末からは防衛省が運用するシステムに観測データを提供すること等により、宇宙空間の持続的かつ安定的な利用の確保に貢献している。

(6)宇宙科学・探査

宇宙科学の分野においては、宇宙航空研究開発機構が中心となり、世界初のX線の撮像と分光の同時観測を成功させた「あすか」をはじめとする科学衛星の開発・運用や、世界初の小惑星からサンプルを持ち帰った「はやぶさ」をはじめとする小惑星探査機による小惑星からのサンプル回収など、X線・赤外線天文観測や月・惑星探査などの分野で世界トップレベルの業績を上げている。令和5年9月にH-ⅡAロケット47号機によりX線分光撮像衛星(XRISM(※104))及びSLIMが打ち上げられ、XRISMについては、令和6年1月にファーストライトを迎え、同年2月に定常運用に移行した。また、SLIMについては同年1月、世界で初めて月面へのピンポイント着陸に成功し、分光カメラによる科学観測も実施した。XRISMによるこれからの観測成果及びSLIMの生み出す科学的成果や実証した技術の活用が期待されている。

このほか、欧州宇宙機関との国際協力による水星探査計画(BepiColombo)の水星磁気圏探査機「みお」(平成30年10月打上げ)が水星に向けて航行中であり、世界初の火星衛星からサンプルリターンを行う火星衛星探査計画(MMX(※105))の開発、小惑星(3200) Phaethon(フェートン)へ向かう深宇宙探査技術実証機(DESTINY+(※106))など、国際的な地位の確立や人類のフロンティア拡大に資する宇宙科学分野の研究開発を推進している。

また、総務省では、後述の国際宇宙探査計画「アルテミス計画」へ我が国が参画を決定したことを踏まえ、月面活動においてエネルギー資源として活用が期待される水資源の地表面探査を実現するため、令和3年度から、テラヘルツ波を用いた月面の広域な水エネルギー資源探査の研究開発を開始している。

(7)有人宇宙活動

国際宇宙ステーション(ISS(※107))計画(※108)は、日本・米国・欧州・カナダ・ロシアの5極(15か国)共同の国際協力プロジェクトである。我が国は、日本実験棟「きぼう」及び宇宙ステーション補給機「こうのとり」(HTV(※109))の開発・運用や日本人宇宙飛行士のISS長期滞在により本計画に参加している。2022年(令和4年)1月、NASAが米国としてISSの運用期間を2030年まで延長することを発表し、我が国も、同年11月、米国以外の参加極の中で最初に運用延長への参加を表明した。

我が国では、これまでに、有人・無人宇宙技術の獲得、国際的地位の確立、宇宙産業の振興、宇宙環境利用による社会的利益及び青少年育成等の多様な成果を上げてきている。HTVは、2009年(平成21年)の初号機から2020年(令和2年)の9号機までの全てにおいてミッションを成功させており、最大約6トンという世界最大級の補給能力や、一度に複数の大型実験装置の搭載などHTVのみが備える機能などによりISSの利用・運用を支えてきた。現在は、HTVで培った経験を生かし、開発・運用コストを削減しつつ、輸送能力の向上を目指し、後継機である新型宇宙ステーション補給機(HTV-X)の開発を進めている。

また、ISSへの日本人宇宙飛行士の搭乗については、古川聡宇宙飛行士が2023年(令和5年)8月より、約半年間のISS長期滞在を開始した。古川宇宙飛行士はこれで自身2回目の長期滞在となり、2024年(令和6年)3月に帰還した。

(8)国際宇宙探査計画

アルテミス計画は、月周回有人拠点「ゲートウェイ」の建設や将来の火星有人探査に向けた技術実証、月面での持続的な有人活動などを民間企業の参画を得ながら国際協力により進めていく、米国が主導する計画である。我が国は、2019年(令和元年)10月にアルテミス計画への参画を決定し、欧州及びカナダも参画を表明している。上記決定を踏まえ、2020年(令和2年)7月には、文部科学省とNASAとの間で、「月探査協力に関する共同宣言」に署名した。その後、12月には、日本政府とNASAとの間で、「ゲートウェイのための協力に関する了解覚書」が締結され、我が国がゲートウェイへの機器等を提供することや、NASAが日本人宇宙飛行士のゲートウェイ搭乗機会を提供することなど、共同宣言において確認された協力内容を可能とする法的枠組みが設けられた。2022年(令和4年)11月には、了解覚書における協力内容を具体化するため、文部科学省とNASAとの間で、了解覚書に基づく「ゲートウェイのための協力に関する実施取決め」に署名し、我が国がゲートウェイ居住棟への機器提供や物資補給を行い、NASAが日本人宇宙飛行士のゲートウェイへの搭乗機会を1回提供することが規定された。さらに、2023年(令和5年)6月には、宇宙の探査及び利用をはじめとする日米宇宙協力を一層円滑にするための新たな法的枠組みである、「日・米宇宙協力に関する枠組協定」が発効された。

(9)宇宙の利用を促進するための取組

文部科学省は、人工衛星に係る潜在的なユーザーや利用形態の開拓など、宇宙利用の裾野の拡大を目的とした「宇宙航空科学技術推進委託費」により産学官の英知を幅広く活用する仕組みを構築した。これにより、宇宙航空分野の人材育成及び防災、環境等の分野における実用化を見据えた宇宙利用技術の研究開発等を引き続き行っている。

経済産業省は、石油資源の遠隔探知能力の向上等を可能とするハイパースペクトルセンサ(HISUI(※110))を開発し、令和元年12月に国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」に搭載後、令和5年度も引き続き運用を継続し、取得したデータを用いた実証を行った。また、民生分野の技術等を活用した低価格・高性能な宇宙用部品・コンポーネントの開発支援と軌道上実証機会の提供及び量産・コンステレーション化を見据えた低価格・高性能な小型衛星汎用バス開発・実証等を行っている。加えて、様々な産業における衛星データの利活用を促進するため、特定地域を対象に複数種類の衛星データを調達し、様々な産業・地域の課題解決に資する衛星データ利用ソリューションの開発支援を実施した。

コラム2-7 農林水産分野における衛星データを活用した取組

通信・観測・測位など、宇宙システムによるサービスは既に日常生活に定着し、我々の経済・社会活動の重要な基盤の一つとなっています。

農林水産分野における衛星データ活用も進んでおり、内閣府が主催する第6回宇宙開発利用大賞(以下「宇宙大賞」という。)及び内閣官房が主催するイチBizアワード2023(以下「アワード」という。)で農林水産関係の取組が最高位の賞を受賞するなど、取組に対して注目が集まっています。

サグリ株式会社(宇宙大賞の内閣総理大臣賞)は、AIで衛星画像を解析することで、作物の生育状況や農地の土壌の状態を見える化できるサービスを提供しています。広範な農地で効率的に土壌分析が可能になるとともに、データに基づく適切な施肥管理による肥料削減にも役立っています。

エゾウィン株式会社(アワードの最優秀賞)は、農業車両のシガーソケットに差し込むだけで準天頂衛星システムによる高精度測位データを受信できる端末を開発し、タブレット等で簡単に農業車両の位置を確認できるサービス「レポサク」を提供しています。農業車両の作業軌跡をリアルタイムで把握できることで、農作業の進捗確認の負担が大きく軽減され、作業効率の向上に役立っています。

株式会社パスコ(宇宙大賞の農林水産大臣賞)は、撮影時期の異なる2枚の衛星画像からAIが伐採などの森林の変化情報を判別し、自動で通知するサービス「MiteMiru(ミテミル)森林」を提供しています。市町村職員等が森林の状況を確認するために行っている現地調査の負担軽減に寄与しています。

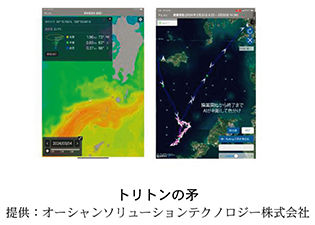

オーシャンソリューションテクノロジー株式会社(宇宙大賞の選考委員会特別賞)は、衛星データと海洋気象情報などの海上データを組み合わせてAI解析を行い、ピンポイントの漁場提案や操業日誌を自動で作成できる漁業者支援サービス「トリトンの矛」を提供しています。漁船の航跡の記録や海水温などの漁海況情報を見える化することで、効率的かつ生産性の高い漁業を可能にしています。

農林水産省では、「宇宙基本計画」(令和5年6月13日閣議決定)に基づき、衛星データの活用を進め、農林水産業の生産現場における担い手の減少や高齢化による労働力不足などの課題解決を図ることとしています。

2.海洋分野の研究開発の推進

四方を海に囲まれ、世界有数の広大な管轄海域を有する我が国は、海洋科学技術を国家戦略上重要な科学技術として捉え、科学技術の多義性を踏まえつつ、長期的視野に立って継続的に取組を強化していく必要がある。また、海洋の生物資源や生態系の保全、エネルギー・鉱物資源確保、地球温暖化や海洋プラスチックごみなどの地球規模課題への対応、地震・津波・火山等の脅威への対策、北極域の持続的な利活用、海洋産業の競争力強化等において、海洋に関する科学的知見の収集・活用に取り組むことは重要である。

内閣府は、総合海洋政策本部と一体となって、「第4期海洋基本計画」(令和5年4月28日閣議決定)と整合を図りつつ、海洋に関する技術開発課題等の解決に向けた取組を推進している。

文部科学省は、第4期海洋基本計画の策定等を踏まえ、気候変動などの地球規模課題の解決のほか、経済安全保障にも貢献する海洋科学技術分野の研究開発を推進している。

海洋研究開発機構は、船舶や探査機、観測機器等を用いて深海底・氷海域等のアクセス困難な場所を含めた海洋における調査・研究を行い、得られたデータを用いたシミュレーションやデータのアーカイブ・発信を行っている。また、これらの技術を活用し、いまだ十分に解明されていない領域の実態を解明するための基礎研究を推進している。

(1)海洋の調査・観測技術

海洋研究開発機構は、海底下に広がる微生物生命圏や海溝型地震及び津波の発生メカニズム、海底資源の成因や存在の可能性等を解明するため、地球深部探査船「ちきゅう」の掘削技術や海底観測ネットワーク等を用いたリアルタイム観測技術等の開発を進めるとともに、それらの技術を活用した調査・研究・技術開発を実施している。また、大きな災害をもたらす巨大地震や津波等、深海底から生じる諸現象の実態を理解するため、研究船や有人潜水調査船「しんかい6500」、無人探査機等を用いた地殻構造探査等により、日本列島周辺海域から太平洋全域を対象に調査研究を行っている。

(2)海洋の持続的な開発・利用等に資する技術

海洋研究開発機構は、我が国の海洋の産業利用の促進に貢献するため、生物・非生物の両面から海洋における物質循環と有用資源の成因の理解を進め、得られた科学的知見、データ、技術及びサンプルを関連産業に展開している。

内閣府は、SIP第1期「次世代海洋資源調査技術」及びSIP第2期「革新的深海資源調査技術」の成果を踏まえ、令和5年度よりSIP第3期「海洋安全保障プラットフォームの構築」として、世界に先駆け、我が国の排他的経済水域の2,000m以深にある海底に賦存するレアアース泥等の鉱物資源を効率的に調査し、洋上に回収する技術の開発を進めてきている。令和5年度にはレアアース泥回収のための海洋環境の調査に資する海洋ロボティクス技術開発において、ホバリング型AUV(※111)の光通信実験に成功するなど、将来のレアアース生産に向けた技術開発が着実に進展してきている。

(3)海洋の安全確保と環境保全に資する技術

食料生産や気候調整等で人間社会と密接に関わる海洋生態系は、近年、汚染・温暖化・乱獲等の環境ストレスにさらされており、これらを踏まえた海洋生態系の理解・保全・利用が課題となっている。このため、文部科学省は、「海洋資源利用促進技術開発プログラム」のうち「海洋生物ビッグデータ活用技術高度化」において、既存のデータやデータ取得技術を基にビッグデータから新たな知見を見いだすことで、複雑で多様な海洋生態系を理解し、保全・利用へと展開する研究開発を行っている。

また、文部科学省では、市民参加型研究を実施し、海洋分野における総合知を創出するための手法を構築する研究開発を「海洋資源利用促進技術開発プログラム」のうち「市民参加による海洋総合知創出手法構築プロジェクト」において実施している。

海上・港湾・航空技術研究所は、海洋資源・エネルギー開発に係る基盤的技術の基礎となる海洋構造物の安全性評価手法及び環境負荷軽減手法の開発・高度化に関する研究を行っている。

海上保安庁は、海上交通の安全確保の向上のため、船舶の動静情報等を収集するとともに、これらのビッグデータを解析することにより船舶事故のリスクを予測するシステムの開発を行っている。

3.防衛分野の研究開発の推進

防衛省では、防衛力を抜本的に強化するために防衛装備品の研究開発等を進めている。とりわけ、政策的に緊急性・重要性が高い事業については、民生先端技術も大胆に取り込みながら、早期装備化の実現を図っている。

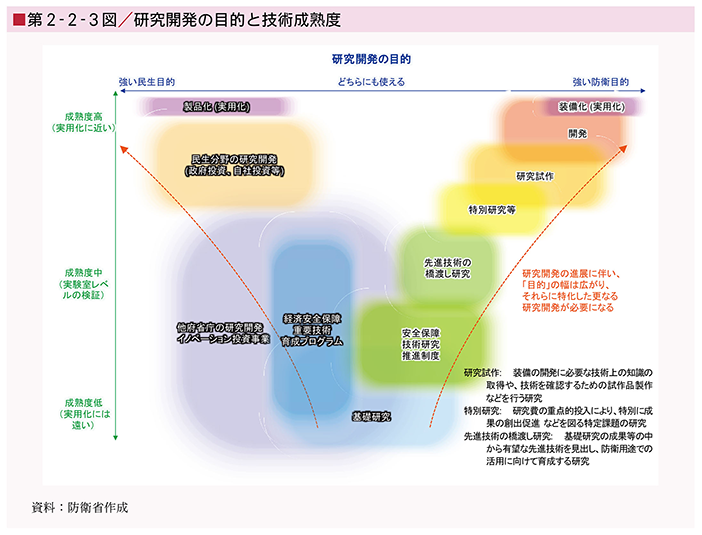

さらに、「国家安全保障戦略」(令和4年12月16日国家安全保障会議・閣議決定)においては、「技術力の向上と研究開発成果の安全保障分野での積極的な活用のための官民の連携の強化」が掲げられており、技術的優越の確保に向け、10年以上先も見据えて官民の連携の下で、我が国が持つ科学技術・イノベーション力を結集し、様々な機能・装備を実現することが重要である(第2-2-3図)。そのため、防衛省では、防衛分野での将来における研究開発に資することを期待し、先進的な基礎研究を公募・委託する「安全保障技術研究推進制度」を平成27年度から実施してきた。加えて、有望な先端技術を早期に発掘、育成し、技術成熟度を引き上げて迅速かつ柔軟に装備品の研究開発につなげる「先進技術の橋渡し研究」を進めている。また、民生用と安全保障用の技術は二分されるものではなく、用途の多様性があることを踏まえ、「総合的な防衛体制の強化に資する研究開発」(マッチング事業)や「経済安全保障重要技術育成プログラム」等の関係府省庁による科学技術・イノベーション投資から得られた成果を積極的に防衛目的にも活用するため、必要な取組を進めている。

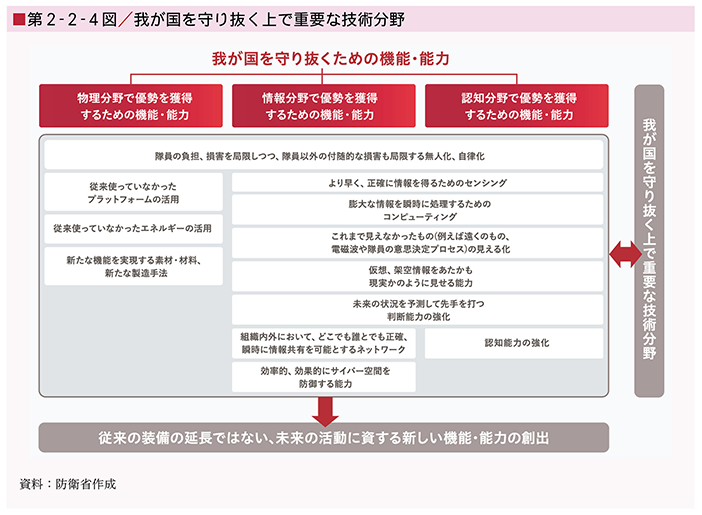

こうした防衛力の抜本的強化及び技術的優越の確保につながる防衛技術基盤の強化に必要な各種の取組の方針を具体的に示した「防衛技術指針2023」を令和5年6月に公表した(第2-2-4図)。

科学技術の進展は、安全保障環境にも大きな影響を及ぼすことからこれに対応して防衛イノベーションや画期的な装備品等を生み出す研究開発の能力を抜本的に強化することが必要である。そのため、これまでとは異なるアプローチ、手法により、変化の早い様々な技術を革新的な機能・装備につなげていく防衛イノベーション技術研究所(仮称)を令和6年度に創設することを予定している。

コラム2-8 防衛分野における諸外国との技術協力

昨今の科学技術の高度化や安全保障環境の複雑化に適時的確に対処するためには、我が国の防衛分野の技術力向上や、同盟国・同志国等との安全保障上の協力関係の構築・強化は急務であり、諸外国からの先進技術の積極的な取り込みや、インターオペラビリティ(相互運用性)の確保が求められています。

こうした課題認識の下、防衛省では、諸外国等との共同研究を推進しています。最近では、令和5年12月22日に防衛省と米国防省の間で「無人航空機へ適用するAI技術に係る日米共同研究」に関する事業取決めの署名を行い、無人機の行動判断に適用されるAI技術について日米で共同研究を実施しており、AIの作成やシミュレータを用いた学習等に取り組んでいます。

また、令和6年1月23日には、防衛省と豪州国防省の間で「水中自律型無人機に関する日豪共同研究」に関する事業取決めの署名を行い、日豪双方の水中音響通信モデルや海洋環境情報等を持ちより様々なシナリオでシミュレーションを行うことで、水中音響通信の評価指標の確立を目指した共同研究に取り組んでいます。本共同研究の成果は、将来の日豪の水中自律型無人機間の相互運用性の向上に寄与することが期待されます。

また、各国の技術を結集しつつ、コストやリスクを分担する観点から、諸外国と共同で実施することが効率的・効果的な開発プロジェクトもあります。このため、次期戦闘機については、英国及びイタリアとの共同開発を推進するとともに、極超音速兵器に対処するGPI(Glide Phase Interceptor:滑空段階迎撃用誘導弾)については、米国との共同開発を推進します。

4.警察におけるテロ対策に関する研究開発の推進

科学警察研究所においては、核物質の現場検知を目的とした検出装置の開発を実施している。本装置は、従来装置に対し大幅な低コスト化が見込まれている。さらに、小型化に伴う可搬性の向上によって、今後、現場での機動的な運用が期待される。また、国際テロで用いられている、市販原料から製造される手製爆薬に関する威力・感度の評価や実証試験を実施するとともに、爆発物原料管理者対策に資する研究を実施している。

❻ 安全・安心確保のための「知る」「育てる」「生かす」「守る」取組

内閣府は経済安全保障推進法(※112)に基づく調査研究の受託も可能とする「安全・安心に関するシンクタンク」について、令和5年度に引き続き、令和6年度もシンクタンクに引き継ぐための継続的かつ発展的な調査・分析等を実施することにより、本格的な設立準備を着実に推進していく。また、経済安全保障の確保・強化の観点から、内閣官房、文部科学省、経済産業省と共に、その他関係省庁と連携し、AIや量子、宇宙、海洋等の技術分野に関し、民生利用や公的利用への幅広い活用を目指して先端的な重要技術の研究開発を進める「経済安全保障重要技術育成プログラム(※113)」(通称K Program)を実施している。これまでにK Programで支援対象とする50の重要技術を研究開発ビジョン(※114)において特定し、公募手続を経て順次研究開発に着手するとともに、経済安全保障推進法に基づく指定基金協議会を設置・開催し、本プログラムを着実に推進している。さらに、研究活動の国際化・オープン化に伴う新たなリスクに対し、大学や研究機関における研究の健全性・公正性(研究インテグリティ(※115))の自律的確保に向けた取組を行った(※116)。

経済産業省は、令和5年度も、文部科学省等の関係省庁と連携し、大学・研究機関向けの安全保障貿易管理説明会を開催するとともに、「大学・研究機関における安全保障貿易管理に関する事例集[みなし輸出管理の運用明確化への対応編]」や「大学・研究機関における安全保障貿易管理に関するヒヤリハット事例集」等を周知し、専門人材の派遣をするなど、大学等による内部管理体制の強化及び機微技術の流出防止の取組を促進した。

また、政府研究開発事業の契約に際し、安全保障貿易管理体制の構築を求める安全保障貿易管理の要件化に関し、内閣府と経済産業省が連携して手続の効率化のための取組を推進した。

機微技術の輸出管理の在り方などについて、国際輸出管理レジームを含めた関係国間において議論を行っている。

内閣情報調査室をはじめ、警察庁、公安調査庁、外務省、防衛省の情報コミュニティ各省庁は、相互に緊密な連携を保ちつつ、経済安全保障分野を含む情報の収集活動等に当たるとともに、必要な体制の強化に努めている。

4 価値共創型の新たな産業を創出する基盤となるイノベーション・エコシステムの形成

社会のニーズを原動力として課題の解決に挑むスタートアップを次々と生み出し、企業、大学、公的研究機関等が多様性を確保しつつ相互に連携して価値を共創する新たな産業基盤が構築された社会を目指している。

❶ 社会ニーズに基づくスタートアップ創出・成長の支援

1.SBIR制度による支援

SBIR(※117)制度においては、「中小企業等経営強化法」(平成11年法律第18号)から「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」(平成20年法律第63号)へ根拠規定を移管したことにより、イノベーション政策として省庁横断の取組を強化するとともに、これまでの特定補助金等を指定補助金等、特定新技術補助金等に改めた。スタートアップ等に支出可能な補助金の支出目標額(令和5年度目標額:約1,066億円)を定める方針や、制度の運用を改善する指針の改訂を令和5年6月に閣議決定した。

また、SBIR制度の支援対象に新たに先端技術分野の実証フェーズを追加し、スタートアップ等による先端技術分野の技術実証の成果の社会実装を推進している。

2.大学等発ベンチャーの支援

大学等発ベンチャーの新規創設数は、一時期減少傾向にあったが、近年は回復基調にあり、令和4年度の実績は325件となった。

科学技術振興機構は、「大学発新産業創出プログラム(START(※118))」を通じて、起業前段階から公的資金と民間の事業化ノウハウ等を組み合わせることにより、ポストコロナの社会変革や社会課題解決につながる新規性と社会的インパクトを有する大学等発スタートアップを創出する取組への支援や、スタートアップ・エコシステム拠点都市において、大学・自治体・産業界のリソースを結集し、世界に伍(ご)するスタートアップの創出に取り組むエコシステムを構築する取組への支援を実施している。また、政府が決定した「スタートアップ育成5か年計画」において、スタートアップを強力に育成するとともに、国際市場を取り込んで急成長するスタートアップの創出を目指していることを踏まえ、大学等の研究成果に対する国際化の支援とセットとなったギャップファンドプログラムや、地域の中核大学等を中心にスタートアップ創出体制の整備を支援するための基金を創設した。「出資型新事業創出支援プログラム(SUCCESS(※119))」では、科学技術振興機構の研究開発成果を活用するベンチャー企業への出資等を実施することにより、当該企業の事業活動を通じて研究開発成果の実用化を促進している。

経済産業省は、新エネルギー・産業技術総合開発機構が令和2年度から実施している「官民による若手研究者発掘支援事業」において、事業化を目指す大学等の若手研究者と企業のマッチングを伴走支援するとともに、企業との共同研究費等の助成をしている。また、令和5年度は「若手研究者によるスタートアップ課題解決支援事業」において、スタートアップの抱える課題とそれに取り組む大学等の若手研究者との共同研究等の助成をしている。

コラム2-9 成果活用等支援法人の設立

産業技術総合研究所は「社会課題解決と産業競争力強化」というミッションの達成を目指し、研究成果の社会実装に向けた体制と活動を強化するため、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に基づき、令和5年4月に成果活用等支援法人として産業技術総合研究所の100%出資による、株式会社AIST Solutions(以下「AISоl」という。)を設立しました。

AISоlでは、産業技術総合研究所がこれまで培ってきた技術を組み込み、「エナジーソリューション」、「AI・半導体」、「サーキュラーエコノミー」、「マテリアルDX」、「バイオ・ウェルビーイング」、「デジタルプラットフォーム」の六つの分野を中心に、企業との連携を進めています。具体的には、技術資産の提供、共同研究のコーディネーション、社会実装に向けた実証プロジェクトの実施、バリューチェーンの構築、スタートアップの創出を通じて、企業や社会が求める高い事業価値を提供しています。

産業技術総合研究所では、将来の社会課題を見据え、基礎研究から応用研究、さらには実証研究まで幅広く行い、その成果を企業との共同研究により最適なタイミングで社会実装やイノベーションにつなげるエコシステムの構築を進めています。このエコシステムにAISоlも参画し、より高い事業価値を創出する取組を積極的に行っていきます。

3.ディープテック・スタートアップに対する支援事業

経済産業省では、新エネルギー・産業技術総合開発機構を通じて、我が国における技術シーズの発掘から事業化までを一体的に支援するため、創業前の若手人材の発掘・起業家育成事業や、最大で6年・30億円までの研究開発支援を実施する「ディープテック・スタートアップ支援事業」を令和4年度から開始した。当該支援事業は、初期の実用化研究開発からパイロットプラントの導入等を伴う量産化・スケールアップのための技術開発までを連続的に支援する事業であり、ディープテック・スタートアップの革新的な技術の事業化・社会実装をこれまで以上に強力に支援している。

また、令和2年7月にスタートアップ支援を行う九つの政府系機関(※120)で創設されたスタートアップ支援に関するプラットフォーム(通称Plus(※121)(プラス))は、スタートアップからの相談に対応する一元的な窓口「Plus One」によるスタートアップへの支援制度に関する情報提供・相談対応等の運用等に取り組んできた。令和4年11月、新たに7機関(※122)が追加参加したことにより、今後、全16機関での知見やネットワークの共有や、Plus Oneで紹介できる支援メニューの拡大が期待される。

総務省は、先端的なICTの創出・活用による次世代の産業の育成のため、官民の役割分担の下、芽出しの研究開発から事業化までの一気通貫での支援を行う「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」を令和5年度より実施している。

❷ 企業のイノベーション活動の促進

経済産業省は、ISO56000シリーズの動向、国内外のイノベーション経営に関する動向を踏まえつつ、施策の検討を行っている。また、ディープテック・スタートアップと事業会社との連携を促進する観点から、ディープテック・スタートアップとの連携を考える事業会社の経営層やミドルマネジメント向けに、連携に当たっての考え方や実務を進める上でのポイントを整理した「ディープテック・スタートアップの評価・連携の手引き」を取りまとめ、令和5年6月に公表した。

内閣府はオープンでアジャイルなイノベーションの創出に不可欠なオープンソースソフトウェア(OSS)の経営上の重要性の理解促進とOSS活用に対する意識向上のため、企業関係者が集う日本知的財産協会主催の研修会でパネルディスカッションを実施した。

❸ 産学官連携による新たな価値共創の推進

1.国内外の産学官連携活動の現状

(1)大学等における産学官連携活動の実施状況

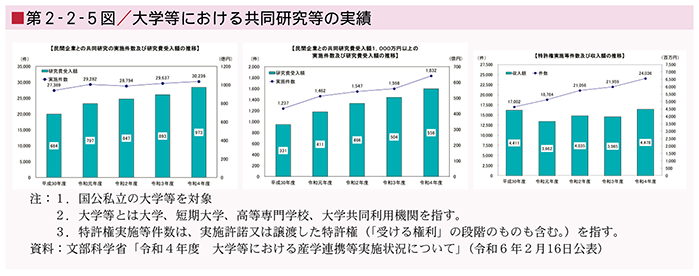

平成16年4月の国立大学法人化以降、総じて大学等における産学官連携活動は着実に実績を上げている。令和4年度は、民間企業との共同研究による大学等の研究費受入額は約973億円(前年度9.0%増)、このうち1件当たりの受入額が1,000万円以上の共同研究による大学等の研究費受入額は約558億円(前年度10.6%増)、また特許権実施等件数は2万4,036件(前年度9.5%増)であり、前年度と比べて着実に増加している(第2-2-5図)。

(2)技術移転機関(TLO)の現状

令和6年4月現在、31のTLO(※123)が「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」(平成10年法律第52号)に基づき、文部科学省及び経済産業省の承認を受けている。

2.大学等の産学官連携体制の整備

政府は、我が国の大学・国立研究開発法人と外国企業との共同研究等の産学官連携体制に関し、安全保障貿易管理等に配慮した外国企業との連携に係るガイドラインの検討を開始した。

文部科学省及び経済産業省は、企業から大学・研究開発法人等への投資を今後10年間で3倍に増やすことを目指す政府目標を踏まえ、産業界から見た、大学・研究開発法人が産学官連携機能を強化する上での課題とそれに対する処方箋や考え方を取りまとめた「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」を平成28年11月に策定した。さらに、当該ガイドラインの実効性を向上させるために大学等におけるボトルネックの解消に向けた処方箋と新たに産業界/企業における課題と処方箋を体系化した追補版(令和2年6月)を取りまとめ、具体的な取組手法を整理したFAQ(令和4年3月)、「知」の価値を評価・算出する方法を実務的な水準まで整理した「産学協創の充実に向けた大学等の「知」の評価・算出のためのハンドブック」(令和5年3月)、大学における知財マネジメント及び知財ガバナンスに関する考え方を示す「大学知財ガバナンスガイドライン」(令和5年3月)をそれぞれ公表し、その普及に努めている。また、平成30年度から「オープンイノベーション機構の整備(※124)」を開始し、企業の事業戦略に深く関わる大型共同研究(競争領域に重点)を集中的にマネジメントする体制の整備を通じて、大型共同研究の推進により民間投資の促進を図っている。

また、令和元年7月、文部科学省、一般社団法人日本経済団体連合会及び経済産業省が共同で「大学ファクトブック2019」を公表し、産学官連携活動に関する大学の取組の「見える化」を進めた。令和6年3月に最新のデータを基に内容を更新した「大学ファクトブック2024」を取りまとめた。

農林水産省は、「『知』の集積による産学連携支援事業」により、全国に農林水産・食品分野等を専門とする産学連携コーディネーターを配置し、生産現場等のニーズの収集・把握、技術シーズの収集・提供を行うとともに、産学官のマッチングや研究開発資金の紹介、商品化・事業化の支援等を実施している。

3.産学官の共同研究開発の強化

科学技術振興機構は、大学等の研究成果の実用化促進のため、多様な技術シーズの掘り起こしや、先端的基礎研究成果を持つ研究者の企業探索段階から、中核技術の構築や実用化開発の推進等を通じた企業への技術移転まで、ハンズオン支援を実施する「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP(※125))」を実施している。

経済産業省は、新エネルギー・産業技術総合開発機構が令和2年度から実施している「官民による若手研究者発掘支援事業」において、事業化を目指す大学等の若手研究者と企業のマッチングを伴走支援するとともに、企業との共同研究費等の助成を通して、若手研究者の支援と大学への民間投資額の増加を目指して支援している。また、令和5年度は「若手研究者によるスタートアップ課題解決支援事業」において、スタートアップの抱える課題とそれに取り組む大学等の若手研究者との共同研究等の助成をしている。

総務省は、情報通信研究機構に設置した基金を活用して実施する「革新的情報通信技術(Beyond 5G(6G))基金事業」の「要素技術・シーズ創出型プログラム」により、将来的な社会実装・海外展開を視野に入れた研究開発について、令和6年度から産学コンソーシアム等のプロジェクトを支援していくことを決定した。

農林水産省は、農林水産関連の研究機関を相互に接続する農林水産省研究ネットワーク(MAFFIN(※126))を構築・運営しており、令和6年3月時点で69機関が接続している。MAFFINはフィリピンと接続しており、海外との研究情報流通の一翼を担っている。

4.産学官協働の「場」の構築

科学技術によるイノベーションを効率的にかつ迅速に進めていくためには、産学官が協働し、取り組むための「場」を構築することが必要である。科学技術振興機構においては、下記の(1)及び(2)の事業について、令和元年度より「共創の場形成支援」として大括(くく)り化し、一体的に推進している。

(1)知と人材が集積するイノベーション・エコシステムの形成

科学技術振興機構は、SDGs(※127)に基づく未来のありたい社会像の実現に向けた、バックキャスト型の研究開発を行う産学官共創拠点の形成を支援するため、令和2年度から「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)(※128)」を実施しており、令和5年度は48拠点の研究開発を推進している。

(2)オープンイノベーションを加速する産学共創プラットフォームの形成

科学技術振興機構は、平成28年度から「組織」対「組織」による本格的産学連携を実現するため、「産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム(OPERA(※129))」を実施している。民間企業とのマッチングファンドにより、複数企業から成るコンソーシアム型の連携による大型共同研究(非競争領域)と博士課程学生等の人材育成や大学の産学連携システム改革等を一体的に推進することとしている。

(3)産業技術総合研究所により技術シーズの発掘及び研究開発プログラムの発掘並びに研究開発プロジェクトの推進

産業技術総合研究所は、産業技術に関する産業界や社会からの多様なニーズを捉えながら、技術シーズの発掘や研究開発プロジェクトの推進を行っている。具体的な取組としては、共創の場の形成の一環として13の技術研究組合に参画している(令和6年1月現在)。

5.オープンイノベーション拠点の形成

(1)筑波研究学園都市

筑波研究学園都市は、我が国における高水準の試験研究・教育の拠点形成と東京の過密緩和への寄与を目的として建設されており、29の国等の試験研究・教育機関をはじめ、民間の研究機関・企業等が立地しており、研究交流の促進や国際的研究交流機能の整備等の諸施策を推進している。

「TIA(※130)」は、同都市にある公的4機関、産業技術総合研究所、物質・材料研究機構、筑波大学、高エネルギー加速器研究機構と東京大学、東北大学を中心に運営されているオープンイノベーション拠点である。

第3期4年度目の令和5年度においては、TIA連携プログラム探索推進事業「かけはし」によりTIA構成機関を中心とした調査事業を実施するとともにTIAの人材育成事業として、TIA連携大学院「サマー・オープン・フェスティバル」を、ウェブを活用しながら実施した。

(2)関西文化学術研究都市

関西文化学術研究都市は、我が国及び世界の文化・学術・研究の発展並びに国民経済の発展に資するため、その拠点となる都市の建設を推進している。令和5年度現在、150を超える施設が立地しており、多様な研究活動等が展開されている。

6.多様な分野との産学連携を行う「オープンイノベーションの場」の推進

農林水産省は、農林水産・食品分野に様々な分野の技術を導入し、産学官連携研究を促進するため、平成28年4月に「『知』の集積と活用の場®産学官連携協議会」を立ち上げた。様々な分野から4,854の研究者・生産者・企業等が会員として参画し、農林水産業のスマート化や輸出促進など特定の目的の達成に向けて、研究戦略・ビジネス構想作りを行う180の研究開発プラットフォームが活動している(令和6年3月末時点)。さらに、研究開発プラットフォーム内に研究コンソーシアムが形成され、研究開発や成果の商品化・事業化に向けた活動が展開されている。

7.技術シーズとニーズのマッチングを促進する環境の醸成

農林水産省は、農林水産・食品分野の研究を行う民間企業、大学、公設試験研究機関(以下「公設試」という。)、国立研究開発法人等の技術シーズを展示し、技術に対するニーズを有する機関とのマッチング等を促進するため、関係各府省・機関の協力の下、「アグリビジネス創出フェア」を毎年度開催している。令和5年度は、東京ビッグサイトにおいて全国から139機関が、最新の研究成果等について情報発信を行い、11月20日から22日までの3日間の開催期間中に1万人以上が来場した。

文部科学省は、「地域イノベーション・エコシステム形成プログラム(※131)」により、地域の競争力の源泉(コア技術等)を核に地域内外の人材や技術を取り込み、グローバル展開が可能な事業化計画を策定し、リスクは高いが社会的インパクトが大きい事業化プロジェクトを支援しており、これまでに全21地域を採択した(令和5年度事業終了)。

総務省は、ICT分野において新規性に富む研究開発課題を大学・国立研究開発法人・企業・地方公共団体の研究機関等から広く公募し、研究開発を委託する「戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE(※132))」を通じて、電波の有効利用や国際標準獲得を推進している。

経済産業省は、令和2年度から開始した「産学融合拠点創出事業」において、産学融合の先導的取組とネットワーク構築に取り組むモデル拠点や、大学を起点とする企業ネットワークのハブとして活躍する産学連携拠点を支援し、オープンイノベーションの推進と産学連携の新たな転換に向けて取り組んでいる。また、令和5年度は「地域の中核大学等のインキュベーション・産学融合拠点の整備」において、スタートアップ創出や産学連携の推進を後押しするため、大学等のインキュベーション施設や産学融合拠点の整備等を支援している。

農林水産省は、生物系特定産業技術研究支援センターを通じて提案公募型研究資金である「オープンイノベーション研究・実用化推進事業」を実施している。この事業では、様々な分野の多様な知識・技術等を結集した産学官連携による研究開発を支援することにより、農林水産・食品分野のイノベーション創出や地域課題の解消等に貢献している。また、農林水産・食品分野等を専門とする産学連携コーディネーターを全国に配置し、生産現場等のニーズの収集・把握、技術シーズの収集・提供を行うとともに、産学官のマッチングや研究開発資金の紹介、商品化・事業化等の支援を行い、地域における農林水産・食品分野の研究開発の振興を図っている。さらに、地域の実態に応じた研究開発の推進と新たな技術の普及促進を支援する新技術推進フォーラムの開催等を行っている。

産業技術総合研究所は、公設試等と人的交流などを通して密接に連携して地域企業のニーズの発掘に努めるとともに、産業技術総合研究所の技術シーズを活用した地域企業への技術支援を行っている。具体的には、地域企業への「橋渡し」の調整役として、公設試等職員やその幹部経験者等132名を「産総研連携アドバイザー」に委嘱し、産業技術連携推進会議を通じて公設試相互及び公設試と産業技術総合研究所との協力体制を強化するとともに、公設試職員の技術力向上や人材育成を支援している。また、包括協定を締結するなど、地方公共団体との連携を積極的に進め、地方公共団体の予算による補助事業の活用等により、地域産業特性に応じた技術分野での連携を推進している。このような産業技術総合研究所の技術シーズを事業化につなぐ「橋渡し」を地域及び全国レベルで行い、地域企業の技術競争力強化に資することで地方創生に取り組んでいる。

❹ 世界に比肩するスタートアップ・エコシステム拠点の形成

内閣府、文部科学省、経済産業省では、スタートアップ・エコシステムの形成とイノベーションによる社会課題解決の実現を目指して、令和元年6月に「Beyond Limits. Unlock Our Potential~世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点形成戦略~」を策定し、令和2年にグローバル拠点都市4拠点、推進拠点都市4拠点を選定した。拠点都市のスタートアップに対して、グローバル市場参入や海外投資家からの投資の呼び込みを促すため「グローバル・スタートアップ・アクセラレーションプログラム」を実施する等、政府、政府関係機関、民間サポーターによる集中支援を実施することで、世界に伍(ご)するスタートアップ・エコシステム拠点の形成を推進している。

また、政府は、海外のトップ大学等とも連携しつつ、ディープテック分野の研究機能とインキュベーション機能を兼ね備えた「グローバル・スタートアップ・キャンパス」の創設に向け、構想の具体化を推進している。本構想を通じて我が国に世界標準のスタートアップ・エコシステムを形成し、世界に挑戦するスタートアップ創出を目指している。

❺ 挑戦する人材の輩出

科学技術振興機構では、「大学発新産業創出プログラム(START)」の一環として、スタートアップ・エコシステム拠点都市において、実践的なアントレプレナーシップ教育を含めた大学等の起業支援体制の構築支援に加え、「EDGE-PRIME Initiative」において、小中高生へのアントレプレナーシップ教育を令和5年度から実施している。さらに、全国の小中高生が起業家等と触れる機会を拡大し、アントレプレナーシップ教育の機運を高めるため、起業家等を「アントレプレナーシップ推進大使」として、全国の小中学校、高等学校等へ派遣し、小中高生への受講機会を拡大する。

また、文部科学省においては、我が国全体のアントレプレナーシップ醸成を促進するため、「全国アントレプレナーシップ醸成促進事業」を令和4年度から実施し、その一環で全国の大学生等へのアントレプレナーシップ教育の受講機会拡大を目的とした「全国アントレプレナーシップ人材育成プログラム」を令和5年度に対面形式で実施した。

文部科学省及び経済産業省は、人材の流動性を高める上で、研究者等が複数の機関の間での出向に関する協定等に基づき、各機関に雇用されつつ、一定のエフォート管理の下、各機関における役割に応じて研究・開発及び教育に従事することを可能にする、クロスアポイントメント制度を促進することが重要であるとの認識の下、その実施に当たっての留意点や推奨される実施例等をまとめた「クロスアポイントメント制度の基本的枠組みと留意点」を平成26年12月に公表し、さらにその追補版を令和2年6月に公表して、制度の導入を促進している。

❻ 国内において保持する必要性の高い重要技術に関する研究開発の継続・技術の承継

産業技術総合研究所は、国内において保持する必要性の高い重要技術について、企業等での研究継続が困難となった等の問題が生じた場合、将来的に国内企業等へ当該技術が橋渡しされることを想定した上で、可能な範囲で、様々な受入制度を活用し、関係研究者の一時的雇用や当該研究の一定期間引継・継続等の支援を行うことを確認している。

5 次世代に引き継ぐ基盤となる都市と地域づくり(スマートシティの展開)

都市や地域における課題解決を図り、地域の可能性を発揮しつつ新たな価値を創出し続けることができる多様で持続可能な都市や地域が全国各地に生まれることで、あらゆるステークホルダーにとって人間としての活力を最大限発揮できるような持続的な生活基盤を有する社会を目指している。

❶ データの利活用を円滑にする基盤整備・データ連携可能な都市OS(※133)の展開

内閣府は、スマートシティを構築する際の共通の設計の枠組みである「スマートシティリファレンスアーキテクチャ」(SIP第2期「ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間基盤技術」の一環として作成、令和2年3月公表)について、令和5年8月に第2版を公表した。

国土技術政策総合研究所は、3D都市モデルの拡張仕様の検討と、3D都市モデルの作成及び更新コストの削減方法の開発に関する研究を行っている。

❷ スーパーシティを連携の核とした全国へのスマートシティ創出事例の展開

令和4年4月に茨城県つくば市及び大阪府大阪市をスーパーシティ型国家戦略特区に、石川県加賀市、長野県茅野(ちの)市及び岡山県吉備(きび)中央町をデジタル田園健康特区に指定し、規制・制度改革を通じた未来社会の先行実現と地域課題の解決に向けた議論と取組を推進している。

令和5年10月には、スーパーシティとデジタル田園健康特区において、それぞれ区域会議を開催し、スタートアップ支援やデータ連携基盤整備事業等を盛り込んだ区域計画について内閣総理大臣の認定を受けた。引き続き、これらの特区において、規制・制度改革や先端的サービスの実装に向けた取組を進めるとともに、その成果の横展開を図ることとしている。また、国家戦略特区全体で岩盤規制改革に取り組んでいくとともに、特段の弊害のない特区の成果については、全国展開を加速的に進めている。

総合特区制度は、我が国の経済成長のエンジンとなる産業・機能の集積拠点の形成を目的とする「国際戦略総合特区」と、地域資源を最大限活用した地域活性化の取組による地域力向上を目的とする「地域活性化総合特区」から成り、政府は、規制の特例措置、税制(国際戦略総合特区のみ)・財政・金融上の支援措置などにより総合的に支援を行っている。

また、関係府省庁は、スマートシティ官民連携プラットフォームを通じた公共団体と民間企業のマッチング支援や、スマートシティガイドブック(令和3年4月公開、令和5年8月改定(第2版))を活用した先行事例の横展開・普及展開活動を通じ、先進的なサービスの実装に向けた地域や民間主導の取組を促進している。

内閣府と関係府省は、スマートシティ関連施策の評価の枠組みや評価指標を示した「スマートシティ施策のKPI設定指針(令和4年4月公開、令和5年4月改定(第2版))」の活用を促進しつつ、「スマートシティ関連事業に係る合同審査会」においてスマートシティ関連事業の実施地域を合同で選定するなど、スマートシティの実装・普及に向けて各府省事業を一体的に実施している。

さらに、内閣府はスマートシティの実装と更なる発展に向けたロードマップについて、関係省庁と連携しつつ、令和5年度末に取りまとめた。

❸ 国際展開

政府は、我が国の「自由で開かれたスマートシティ」のコンセプトの下、グローバル・スマートシティ・アライアンス(GSCA)等の国際的な活動や、各種国際会議等において「スマートシティカタログ」等を活用し発信している。

また、関係府省は、案件形成調査の実施や関係国・都市の参加による「日ASEAN(※134)スマートシティ・ネットワーク ハイレベル会合」(第5回:令和5年10月)の開催等「日ASEANスマートシティ・ネットワーク」の枠組みを通じたスマートシティ展開に向けて取組を推進している。

さらに、関係府省は、スマートシティの海外展開を国際標準の活用により促進するため、国内外の標準の専門家等と連携して、国際標準提案及び国内外の体制構築等について検討を実施した。

❹ 持続的活動を担う次世代人材の育成

関係府省は、スマートシティの実現に必要な人材育成等の課題について、先行する取組事例を掲載したスマートシティガイドブックの普及浸透を図り、これらの運営上の課題解決の取組についての検討を実施している。

6 様々な社会課題を解決するための研究開発・社会実装の推進と総合知の活用

人文・社会科学と自然科学の融合による「総合知」を活用しつつ、我が国と価値観を共有する国・地域・国際機関等と連携して、社会課題や課題の解決に向けて、研究開発と成果の社会実装に取り組むことで、未来の産業創造や経済成長と社会課題の解決が両立する社会を目指している。

❶ 総合知を活用した未来社会像とエビデンスに基づく国家戦略の策定・推進

1.人間や社会の総合的理解と課題解決に貢献する「総合知」

内閣府では、人間や社会の総合的理解と課題解決に貢献する「総合知」に関して、「総合知」が求められる社会的背景を踏まえ、「総合知」に関する基本的な考え方、さらに戦略的な推進方策を検討し、令和4年3月に中間取りまとめを行い、その普及啓発のため総合知ポータルサイトの開設やキャラバンの実施等を推進している。

2.分野別戦略

AI(第2章第1節1❹参照)、バイオテクノロジー、量子技術、マテリアルや、宇宙(第2章第1節3❺参照)、海洋(第2章第1節3❺参照)、環境エネルギー(第2章第1節2参照)、健康・医療、食料・農林水産業(第2章第1節2❶参照)、フュージョンエネルギー(核融合エネルギー)等の府省横断的に推進すべき分野については、国家戦略に基づき、研究開発等を進めている。バイオテクノロジー、量子技術、マテリアル、健康・医療、フュージョンエネルギーの分野別戦略については以下に記す。

(1)バイオテクノロジー

世界的なバイオエコノミーへの関心の高まりを受け、政府は「2030年に世界最先端のバイオエコノミー社会を実現」を目標に掲げ、バイオ関連市場の拡大に向けた取組を推進している。

バイオ製造(高機能バイオ素材、バイオプラスチック、バイオ生産システム等)について、経済産業省、文部科学省、環境省を中心に研究開発や社会実装に向けた取組を推進している。令和5年度は、令和4年度補正予算において措置された「バイオものづくり革命推進事業」や「革新的GX技術創出(GteX)事業」によるバイオものづくりに関する大型プロジェクトが始動した。

一次生産等(持続的一次生産システム、木材活用大型建築・スマート林業)について、気候変動による異常気象の頻発化や地政学リスクの高まりによる世界的な食料安全保障への影響等を踏まえ、みどり戦略に基づく生産力向上と持続性の両立に向けた取組や、生産性の向上に資するスマート農業の促進等の食料安全保障の強化に向けた取組を推進している。令和5年度からSIP第3期の課題「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」を開始した。

医薬品・再生医療等、ヘルスケア(バイオ医薬品・再生医療等関連産業、生活習慣改善ヘルスケア・機能性食品・デジタルヘルス)について、低分子医薬品からバイオ医薬品への創薬システムの変化を展望し、産学官連携による創薬力アップを推進している。また、ウェアラブルデバイス・アプリ等のデジタル技術を使ったサービス・機器の開発を推進している。