- 現在位置

- トップ > 白書・統計・出版物 > 白書 > 科学技術・イノベーション白書 > 令和6年版 科学技術・イノベーション白書 > 令和6年版科学技術・イノベーション白書 本文(HTML版) > 第1章 科学技術・イノベーション政策の展開

第1章 科学技術・イノベーション政策の展開

第2部では、令和5年度に科学技術・イノベーション創出の振興に関して講じられた施策について、第6期科学技術・イノベーション基本計画(令和3年3月26日閣議決定)に沿って記述する。

第1節 科学技術・イノベーション基本計画

政府は、「科学技術・イノベーション基本法」(平成7年法律第130号)に基づき、5年ごとに策定する科学技術・イノベーション基本計画(以下「基本計画」という。)にのっとり、科学技術・イノベーション行政を総合的かつ計画的に推進している。

これまで、第1期(平成8~12年度)、第2期(平成13~17年度)、第3期(平成18~22年度)、第4期(平成23~27年度)、第5期(平成28~令和2年度)の基本計画を策定し、これらに沿って政策を進めてきた(第1期~第5期までは科学技術基本計画)。

令和3年度から始まった第6期科学技術・イノベーション基本計画(令和3~7年度)(以下「第6期基本計画」という。)は令和2年6月の科学技術基本法の本格的な改正により、名称が「科学技術・イノベーション基本法」となってから初めての計画である。第6期基本計画の策定に向けた検討は、平成31年4月に内閣総理大臣から総合科学技術・イノベーション会議に対して第6期基本計画に向けた諮問(諮問第21号「科学技術基本計画について」)がなされて設置された基本計画専門調査会にて約2年間にわたり行われ、令和3年3月26日、第6期基本計画が閣議決定された。

第6期基本計画では、まず、第5期基本計画期間中に生じた社会の大きな変化として、先端技術(人工知能(AI)、量子等)を中核とした国家間の競争の先鋭化を起因とする世界秩序の再編、技術流出問題の顕在化とこれを防ぐ取組の強化、気候変動をはじめとするグローバル・アジェンダの現実化、情報社会(Society 4.0)の限界の露呈を挙げ、これらの変化が新型コロナウイルス感染症の拡大により加速されていることを指摘している。そして、科学技術・イノベーション政策の振り返りとして、Society 5.0の前提となる情報通信技術の本来の力を生かし切れなかったことや、我が国の論文に関する国際的地位の低下、若手研究者を取り巻く厳しい環境、さらには、科学技術基本法の改正により、「人文・社会科学」の振興と「イノベーションの創出」を法の対象に加えたことを挙げている。

これらの背景の下、第6期基本計画では、第5期基本計画で提示したSociety 5.0を具体化し、「直面する脅威や先の見えない不確実な状況に対し、持続可能性と強靱(きょうじん)性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ(well-being)を実現できる社会」とまとめ、その実現のための具体的な取組を以下のとおり掲げた。

① 国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱(きょうじん)な社会への変革

我が国の社会を再設計し、世界に先駆けた地球規模課題の解決や国民の安全・安心を確保することにより、国民一人ひとりが多様な幸せを得られる社会への変革を目指す。

このため、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)がダイナミックな好循環を生み出す社会へと変革させ、いつでも、どこでも、誰でも、安心してデータやAIを活用できるようにする。そして、世界のカーボンニュートラルを牽引(けんいん)するとともに、自然災害や新型コロナウイルス感染症などのリスクを低減することなどにより強靱(きょうじん)な社会を構築する。

また、スタートアップを次々と生み出し、多様な主体が連携して価値を共創(きょうそう)する新たな産業基盤を構築するとともに、Society 5.0を先行的に実現する都市・地域(スマートシティ)を全国・世界に展開していく。

さらには、これらの取組を支えるとともに、新たな社会課題に対応するため、総合知を活用し、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP(※1))第3期やムーンショット型研究開発制度等の社会課題解決のための研究開発や社会実装の推進、社会変革を支えるための科学技術外交の展開を進める。

② 知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化

研究者の内在的な動機に基づく多様な研究活動と、自然科学や人文・社会科学の厚みのある「知」の蓄積は、知的・文化的価値以外にも新技術や社会課題解決に資するイノベーションの創出につながる。こうした「知」を育む研究力を強化するため、まず、博士後期課程学生や若手研究者の支援を強化する。また、人文・社会科学も含めた基礎研究・学術研究の振興や総合知の創出の推進等とともに、研究者が腰を据えて研究に専念しながら、多様な主体との知の交流を通じ、独創的な成果を創出する創発的な研究の推進を強化する。

そして、オープンサイエンスを含め、データ駆動型研究など、新たな研究システムの構築を進める。

我が国最大かつ最先端の「知」の基盤である大学について、個々の強みを伸ばして多様化し、研究力を高めるとともに、大学で学ぶ個人の多様な自己実現を後押しするよう大学改革を進める。特に、世界最高水準の研究大学の実現に向けた10兆円規模の大学ファンドによる国際卓越研究大学への支援と、地域の中核大学や特定分野に強みを持つ研究大学に対して多様な機能を強化し、我が国の成長への駆動力へと転換させる「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」による支援を両輪として推進し、我が国全体の研究力の底上げを図る。

③ 一人ひとりの多様な幸せ(well-being)と課題への挑戦を実現する教育・人材育成

社会の再設計を進め、Society 5.0の社会で価値を創造するために、個人の幸せを追求し、試行錯誤しながら課題に立ち向かっていく能力・意欲を持った人材を輩出する教育・人材育成システムの実現を目指す。具体的には、初等中等教育段階におけるSTEAM(※2)教育の推進や、「GIGA(※3)スクール構想」に基づく取組をはじめとした教育分野のDXの推進、外部人材・資源の学びへの参画・活用等により、好奇心に基づいた学びを実現し探究力を強化する。また、大学等における多様なカリキュラム等の提供、リカレント教育を促進する環境・文化の醸成をはじめ、学び続ける姿勢を強化する環境の整備を行う。

また、これらの科学技術・イノベーション政策を推進するため、第6期基本計画の期間中に、政府の研究開発投資の総額として約30兆円を確保するとともに、官民合わせた研究開発投資総額を約120兆円とすることを目標に掲げた。

さらに、第6期基本計画に掲げた取組を着実に行えるよう、総合知を活用する機能の強化と未来に向けた政策の立案、エビデンスシステム(e-CSTI(※4))の活用による政策立案機能強化と実効性の確保、毎年の統合戦略と基本計画に連動した政策評価の実施、司令塔機能の実効性確保を進めることとしている。

第2節 総合科学技術・イノベーション会議

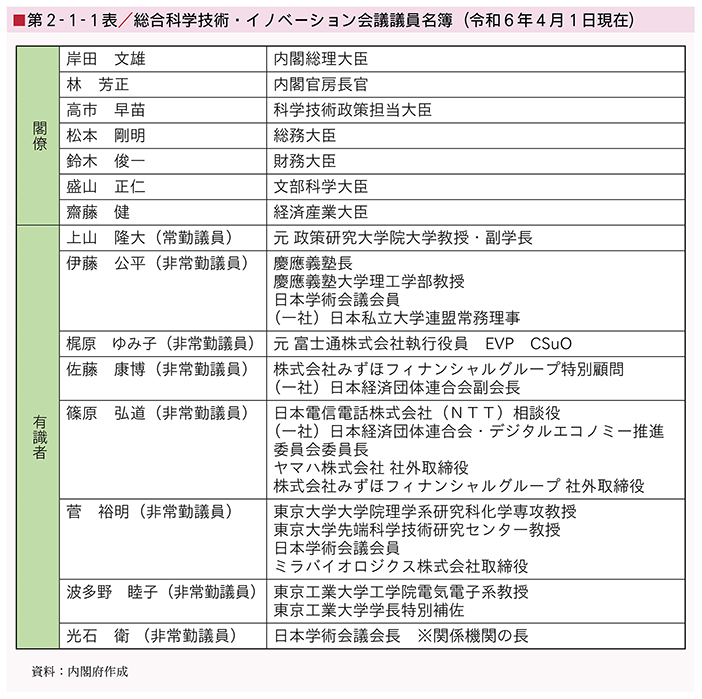

総合科学技術・イノベーション会議は、内閣総理大臣のリーダーシップの下、我が国の科学技術・イノベーション政策を強力に推進するため、「重要政策に関する会議」として内閣府に設置されている。我が国全体の科学技術・イノベーションを俯瞰(ふかん)し、総合的かつ基本的な政策の企画立案及び総合調整を行うことを任務とし、議長である内閣総理大臣をはじめ、関係閣僚、有識者議員等により構成されている(第2-1-1表)。

また、総合科学技術・イノベーション会議の下に、重要事項に関する専門的な事項を審議するため、七つの専門調査会(基本計画専門調査会、科学技術イノベーション政策推進専門調査会、重要課題専門調査会、生命倫理専門調査会、評価専門調査会、世界と伍(ご)する研究大学専門調査会、イノベーション・エコシステム専門調査会)を設けている。

1 令和5年度の総合科学技術・イノベーション会議における主な取組

総合科学技術・イノベーション会議では「統合イノベーション戦略2023」(令和5年6月9日閣議決定)の策定、「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP(※5))」及び「研究開発とSociety 5.0との橋渡しプログラム(BRIDGE(※6))」の運営等、政策・予算・制度の各面で審議を進めてきた。

令和5年度は、令和6年2月20日の総合科学技術・イノベーション会議において「統合イノベーション戦略2024」に向けた方向性として、同盟国・同志国やASEAN(※7)をはじめとする国際社会との連携強化の必要性などについて示すとともに、地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージの改定を行った。

2 科学技術関係予算の戦略的重点化

総合科学技術・イノベーション会議は、政府全体の科学技術関係予算を重要な分野や施策へ重点的に配分し、基本計画や統合イノベーション戦略の確実な実行を図るため、予算編成において科学技術・イノベーション政策全体を俯瞰(ふかん)して関係府省の取組を主導している。

❶ 科学技術に関する予算等の配分の方針

総合科学技術・イノベーション会議は、中長期的な政策の方向性を示した基本計画の下、毎年の状況変化を踏まえ、統合イノベーション戦略において、その年度に重きを置くべき取組を示し、それらに基づいて、政府全体の科学技術関係予算の重要な分野や施策への重点的配分や政策のPDCAサイクルの実行等を図っている。

❷ 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の推進

SIPは、総合科学技術・イノベーション会議が司令塔機能を生かして、府省や産学官の垣根を越えて、分野横断的な研究開発に基礎研究から出口(実用化・事業化)までの一気通貫で取り組むプログラムである。総合科学技術・イノベーション会議が定める方針の下、内閣府に計上する「科学技術イノベーション創造推進費」(令和5年度:555億円)を財源に実施した。

SIP第3期は、第6期基本計画に基づき、令和3年末に我が国が目指す将来像(Society 5.0)の実現に向けた15の課題候補を決定し、公募で決定したプログラムディレクター(PD)候補が座長となり、フィージビリティスタディ(FS)を実施した。FS結果に基づいた事前評価を経て、令和5年1月26日の総合科学技術・イノベーション会議のガバニングボードにおいて14課題の実施を決定し、課題ごとに「社会実装に向けた戦略及び研究開発計画」(戦略及び計画)を策定し、同年4月より課題の実施に着手した。

❸ 研究開発とSociety 5.0との橋渡しプログラム(BRIDGE)による社会実装の促進

BRIDGEは、令和4年度まで実施してきた官民研究開発投資拡大プログラム(PRISM(※8))の制度を見直し、これまで設定していた技術領域に限らず、SIPの成果や各省庁の研究成果を社会課題解決等に橋渡しする「イノベーション化」のための重点課題を設定する仕組みとし、名称も社会実装への橋渡しということからBRIDGEに変更した。令和5年度は、各省庁から重点課題を踏まえた施策として提案された39課題を実施した。

❹ ムーンショット型研究開発制度の推進

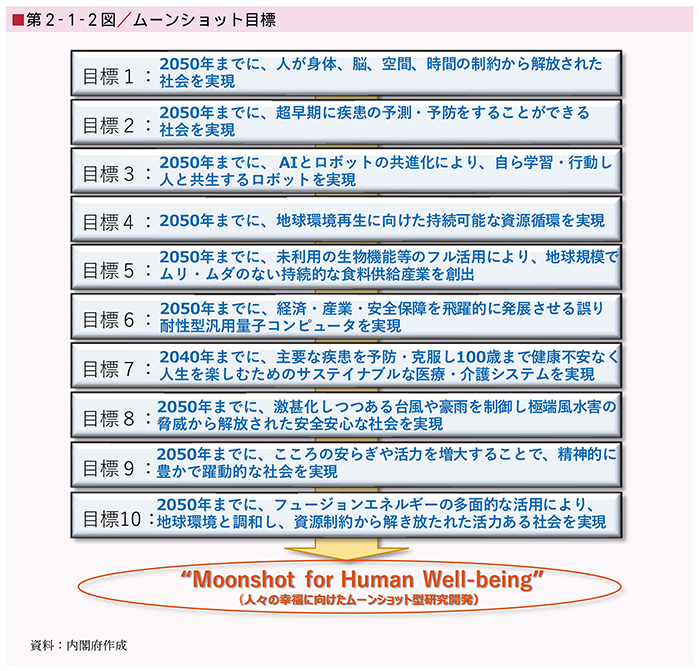

ムーンショット型研究開発制度(※9)は、超高齢化社会や地球温暖化問題など重要な社会課題に対し、人々を魅了する野心的な目標(ムーンショット目標)を国が設定し、挑戦的な研究開発を推進するものである。総合科学技術・イノベーション会議はムーンショット目標1~6を令和2年1月に、健康・医療戦略推進本部はムーンショット目標7を令和2年7月に決定した。本制度では、社会環境の変化等に応じて目標を追加することとしており、コロナ禍による経済社会の変容や気候変動問題を踏まえ、総合科学技術・イノベーション会議は若手研究者の調査研究に基づき、新たにムーンショット目標8、9を令和3年9月に決定した。「ムーンショット型研究開発制度に係るビジョナリー会議」で示されたヒューマン・セントリック(人間中心の社会)な考え方も踏まえ、最終的には、一人ひとりの多様な幸せ(well-being)を目指す(第2-1-2図)。

令和5年度には、8月に「ムーンショット型研究開発制度合同シンポジウム」を開催した。目標1~9をそれぞれ統括するPD(※10)9名が一堂に会し、2040、2050年の未来社会やその実現に向けた新たな取組について意見を交わした。12月には、エネルギー問題と地球環境問題を同時に解決する次世代のエネルギーとして期待されるフュージョンエネルギーに関する目標10「2050年までに、フュージョンエネルギーの多面的な活用により、地球環境と調和し、資源制約から解き放たれた活力ある社会を実現」を新たに決定した(第70回総合科学技術・イノベーション会議)。

3 国家的に重要な研究開発の評価の実施

総合科学技術・イノベーション会議は、「内閣府設置法」(平成11年法律第89号)第26条第1項第3号に基づき、国の科学技術政策を総合的かつ計画的に推進する観点から、各府省が実施する大規模研究開発(※11)等の国家的に重要な研究開発を対象に評価を実施している。

また、同会議は、「特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法」(平成28年法律第43号)第5条及び「福島復興再生特別措置法」(平成24年法律第25号)に基づき、特定国立研究開発法人の中長期目標期間の最終年度においては、基本計画等の国家戦略との連動性の観点等から見込評価等や次期中長期目標案に対して、また、令和5年度から設置された福島国際研究教育機構に対しては新たな中期目標案等に対して、意見を述べている。

文部科学省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(平成28年12月21日内閣総理大臣決定)を受けて改定した、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(平成14年6月20日文部科学大臣決定、平成29年4月1日最終改定)を踏まえ、科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会等において研究開発課題の評価を実施するとともに、研究開発プログラム評価の実施に向け、議論や試行を重ねるなどして、より一層実効性の高い研究開発評価を実施することにより、優れた研究開発が効果的・効率的に推進されることを目指している。

4 専門調査会等における主な審議事項

❶ 評価専門調査会

第6期基本計画では、「指標を用いながら進捗状況の把握、評価を評価専門調査会において継続的に実施」するとされており、これを受けて評価専門調査会の体制を見直した。

令和4年度以降は、同基本計画における評価対象事例を増やすとともに、進捗状況を把握していくこととしている。

また、新体制の評価専門調査会では、従来実施している「国家的に重要な研究開発の評価」について、各省評価における評価項目の設定や評価基準の考え方と、「基本計画」や「大綱的指針」との整合を図ることを目的とした評価を開始した。

❷ 生命倫理専門調査会

生命倫理専門調査会では、受精胚(はい)核置換等の取扱いについて検討を行い、令和5年6月に、「『ヒト胚(はい)の取扱いに関する基本的考え方』見直し等に係る報告(第二次及び第三次)」についての補遺を取りまとめた。今後、ヒト受精胚(はい)に関する新たな技術が出現した場合等、科学技術に関する生命倫理上の課題が生じたときには、生命倫理専門調査会において、最新の科学的知見や社会的妥当性の評価に基づく検討を行っていくこととしている。

第3節 統合イノベーション戦略

政府は、Society 5.0の実現に向け、関連施策を府省横断的かつ一体的に推進するため、統合イノベーション戦略を策定している。本戦略は1年間の国内外における科学技術・イノベーションを巡る情勢を分析し、強化すべき課題、新たに取り組むべき課題を抽出して、施策の見直しを行っている。

統合イノベーション戦略2023は、第6期基本計画の実行計画に位置付けられる3年目の年次戦略である。先端技術の急進展や、ウクライナ情勢の長期化によるサプライチェーンの重要性拡大などを背景とした科学技術・イノベーションへの期待の高まりを踏まえ、今後1年間で取り組む科学技術・イノベーション政策の具体化を行った。

統合イノベーション戦略2023においては、以下の三つの基軸を政策の中心に据えている。

① 先端科学技術の戦略的な推進

生成AIを契機とした対応強化、量子・フュージョンエネルギーの戦略強化やシンクタンク、経済安全保障重要技術育成プログラムやSIP等を通じ、我が国の未来を支える技術を育て社会実装につながる取組を加速

② 知の基盤と人材育成の強化

大学ファンドと地域中核・特色ある研究大学の振興の両輪による研究力強化や、創造的な研究をリードする多様な人材の育成強化と活躍のキャリアパスの拡大、G7を契機としたパートナー国との連携強化や、国際頭脳循環形成、学術ジャーナルを巡る対応強化を通じ、イノベーションと価値創造の源泉となる知を持続的に創出

③ イノベーション・エコシステムの形成

イノベーションの担い手として我が国が強みを持つディープテックをはじめとする スタートアップの徹底支援、グローバル・スタートアップ・キャンパス構想実現に向けた本格始動や拠点都市の取組の推進などによるエコシステム形成強化を通じ、科学技術・イノベーションの恩恵を国民や社会、地域に還元

さらに、戦略的に取り組む分野について、量子分野では、ここ数年の量子産業を巡る国際競争の激化など外部環境が変化する中で、我が国の優位性を獲得し、有志国と強固な関係を構築することで、将来の量子技術の社会実装や量子産業の強化を実現するため、実用化・産業化に向け重点的・優先的な取組をまとめた「量子未来産業創出戦略」(令和5年4月14日統合イノベーション戦略推進会議決定)を策定した。令和2年1月に策定した「量子技術イノベーション戦略」と令和4年4月に策定した「量子未来社会ビジョン」に掲げた目標達成に向け、官民一体となった量子技術イノベーションに関する総合的かつ戦略的な取組を強力に推進している。

また、AI分野では生成AIなどの技術の変化や国際的な議論を踏まえて、新たに設置された「AI戦略会議」において「AIに関する暫定的な論点整理」が令和5年5月に取りまとめられ、AIに関する国際的な議論と多様なリスクへの対応、AIの最適な利用、AI開発力の強化等に向けて取組が進められている。

フュージョンエネルギー分野では、国家戦略として初めて、「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」(令和5年4月14日統合イノベーション戦略推進会議決定)を策定した。同戦略を踏まえ、フュージョンエネルギーをエネルギー・環境問題の解決策としてだけでなく、新たな産業と位置付け、産業育成戦略、技術開発戦略、推進体制の構築等に一体的に取り組むこととしている。具体的には、ITER(※12)計画/BA(※13)活動、原型炉開発と続くアプローチに加え、フュージョンエネルギーの実用化に向けて、産業協議会の設立やスタートアップ等の研究開発、安全規制に関する議論、ムーンショット型研究開発制度を活用した新興技術の支援強化、教育プログラムの提供等の取組を推進している。

第4節 科学技術・イノベーション行政体制及び資金循環の活性化

1 科学技術・イノベーション行政体制

政府は、総合科学技術・イノベーション会議による様々な答申等を踏まえ、関係行政機関がそれぞれの所掌に基づき、国立試験研究機関、国立研究開発法人及び大学等における研究の実施、各種の研究制度による研究の推進や研究開発環境の整備等を行っている。

文部科学省は、各分野の具体的な研究開発計画の作成及び関係行政機関の科学技術に関する事務の調整を行うほか、先端・重要科学技術分野の研究開発の実施、創造的・基礎的研究の充実・強化等の取組を総合的に推進している。また、科学技術・学術審議会を置き、文部科学大臣の諮問に応じて科学技術の総合的な振興や学術の振興に関する重要事項についての調査審議とともに、文部科学大臣に対し意見を述べること等を行っている。

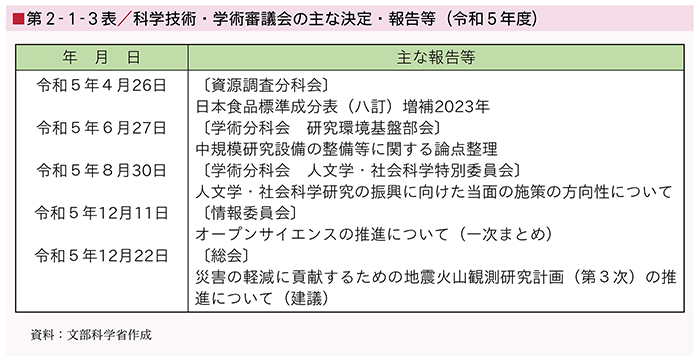

科学技術・学術審議会における主な決定・報告等は、第2-1-3表に示すとおりである。

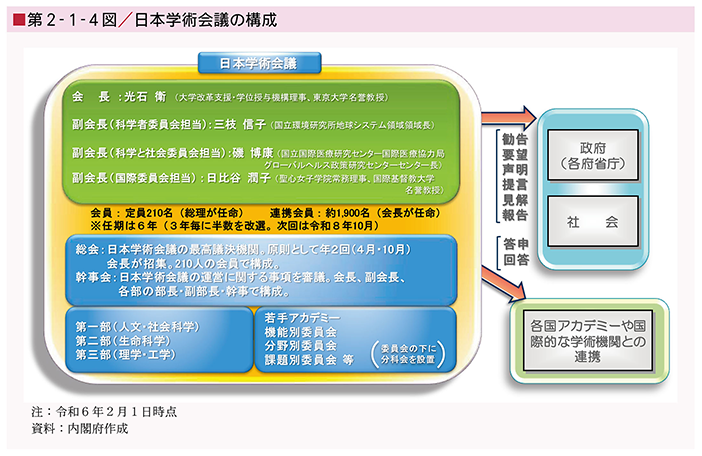

我が国の科学者コミュニティの代表機関として、210人(定員)の会員及び約1,900人の連携会員から成る日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄の下に置かれ、科学に関する重要事項を審議し、その実現を図るとともに、科学に関する研究の連携を図り、その能率を向上させることを職務としている(第2-1-4図)。

日本学術会議においては、「日本学術会議のより良い役割発揮に向けて」(令和3年4月22日日本学術会議総会)を踏まえて、国民の幅広い理解や支持の下でナショナルアカデミーとしての機能をより良く発揮できるよう、国際活動や科学的助言機能の強化等をはじめとした具体的な取組を進めている一方で、更なる改革の必要性も強く指摘されている。

令和5年度においては、意思の表出として、勧告1件、声明2件、回答1件、提言7件、見解36件、報告25件を公表した(※14)。

また、日本学術会議では、協力学術研究団体(2,142団体:令和5年度末時点)等の科学者コミュニティ内のネットワークの強化と活用に取り組むとともに、各種シンポジウム・記者会見等を通じて、科学者コミュニティ外との連携・コミュニケーションを図っている。

さらに、国際学術会議(ISC(※15))をはじめとする42の国際学術団体に、我が国を代表して参画するなど、国際学術交流事業を推進している。令和5年度は閣議口頭了解を得て9件の共同主催国際会議を開催したほか、令和5年(2023年)7月に、インドでサイエンス20会合(G20各国の科学アカデミーがG20サミットに向けて科学的提言を行う枠組み)に参加し、気候変動・ヘルス・科学と文化についての共同声明の取りまとめに貢献した。また、令和5年(2023年)10月には、科学技術と人類の未来に関する国際フォーラム(STSフォーラム(※16))において、日本学術会議がアカデミー・プレジデント会議を主催し、海洋の生物多様性保全に関する議論を行った。

なお、日本学術会議の在り方については、令和5年12月に日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会において取りまとめられた「中間報告」を踏まえ、同月、日本学術会議を国から独立した法人格を有する組織とすることを内容とする「日本学術会議の法人化に向けて」(令和5年12月22日内閣府特命担当大臣決定)を公表した。今後、同決定に示した考え方に沿って、日本学術会議の意見も聴きながら、内閣府において法制化に向けた具体的な検討を進めることとしている。

2 知と価値の創出のための資金循環の活性化

❶ 科学技術関係予算

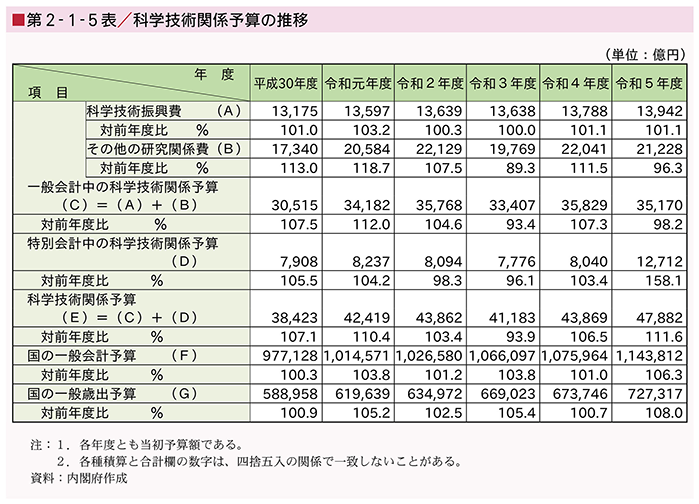

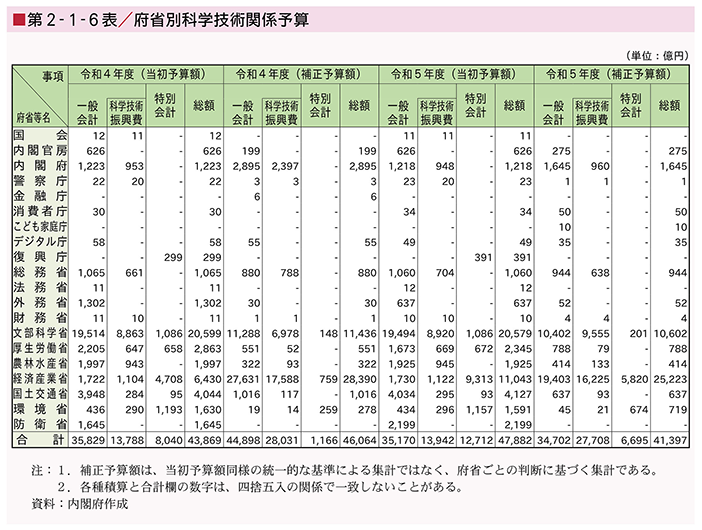

我が国の令和5年度当初予算における科学技術関係予算は4兆7,882億円であり、そのうち一般会計分は3兆5,170億円、特別会計分は1兆2,712億円となっている。令和5年度補正予算における科学技術関係予算は4兆1,397億円であり、そのうち一般会計分は3兆4,702億円、特別会計分は6,695億円となっている(令和6年2月時点)。科学技術関係予算(当初予算)の推移は第2-1-5表、府省別の科学技術関係予算は第2-1-6表のとおりである。

❷ 民間の研究開発投資促進に向けた税制措置

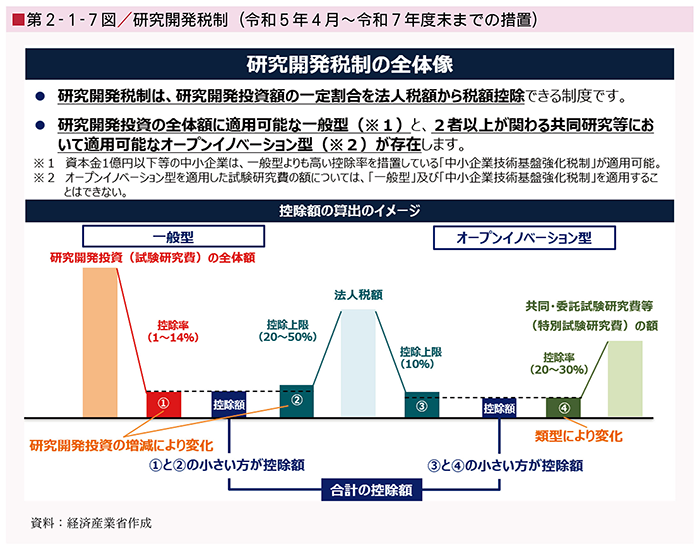

政府は、我が国の研究開発投資総額の約7割を占める民間企業の研究開発投資を維持・拡大し、イノベーション創出につながる中長期的・革新的な研究開発を促すことを目的に、「研究開発税制」と呼ばれる税制措置を設けている。

「研究開発税制」とは、研究開発を行う企業の法人税額から、試験研究費の額に応じて、一定割合を控除できる制度である(第2-1-7図)。

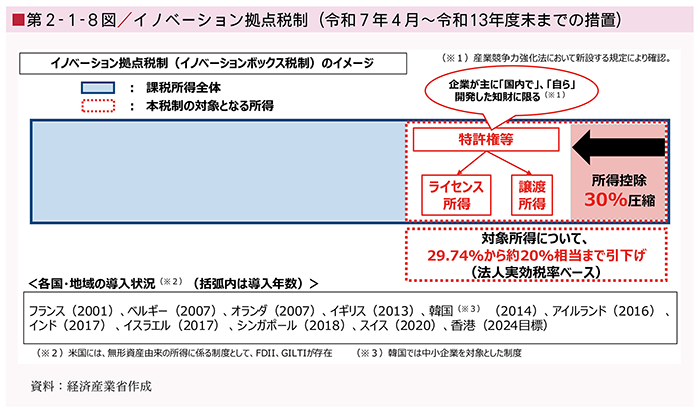

イノベーションの国際競争が激化する中、研究開発拠点としての立地競争力を強化し、民間による無形資産投資を後押しすることを目的として、特許権等の知的財産権から生じる所得に減税措置を適用するイノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)を令和6年度税制改正において創設することとなった(第2-1-8図)。

- ※1 Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program

- ※2 Science, Technology, Engineering, Art(s) and Mathematics

- ※3 Global and Innovation Gateway for All

- ※4 Evidence data platform constructed by Council for Science, Technology and Innovation

- ※5 Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program

- ※6 programs for Bridging the gap between R&d and the IDeal society (society 5.0) and Generating Economic and social value

- ※7 The Association of Southeast Asian Nations

- ※8 Public/Private R&D Investment Strategic Expansion PrograM

- ※9 ムーンショット型研究開発制度

https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/index.html

- ※10 研究開発プロジェクト

https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/project.html

- ※11 国費総額約300億円以上の研究開発のうち、科学技術政策上の重要性に鑑み、評価専門調査会が評価すべきと認めたもの

- ※12 International Thermonuclear Experimental Reactor

- ※13 Broader Approach

- ※14 日本学術会議ウェブサイト「提言・報告等」

https://www.scj.go.jp/ja/info/index.html

- ※15 International Science Council

- ※16 Science and Technology in Society forum

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究開発戦略課