- 現在位置

- トップ > 白書・統計・出版物 > 白書 > 科学技術・イノベーション白書 > 令和4年版 科学技術・イノベーション白書 > 令和4年版科学技術・イノベーション白書 本文(HTML版) > 第1章 我が国の研究力の現状と課題

第1章 我が国の研究力の現状と課題

近年、我が国の研究力の低下が指摘されています。今世紀における我が国の自然科学系ノーベル賞受賞者数は米国に次ぐ世界第2位ですが、この受賞者数が、必ずしも現在の我が国の研究力を示しているわけではありません。研究力を測る主要な指標である論文指標については、2000年代前半より、国際的な地位の低下が続いている状況です。定量的な指標のみをもって研究力を判断することはできませんが、このような状況は深刻に受け止めるべきです。

本章では、論文数や注目度の高い論文数、論文生産に影響を及ぼす大学等の研究者数、研究者の研究時間割合、研究開発費等の各種データの推移について、主要国と比較し、我が国の研究力の現状と課題を分析します。

我が国のノーベル賞受賞状況

2021年(令和3年)10月5日、眞鍋淑郎博士(プリンストン大学客員研究員、国立研究開発法人海洋研究開発機構フェロー)が、クラウス・ハッセルマン博士、ジョルジョ・パリーシ博士とともに、ノーベル物理学賞に選ばれました。我が国のノーベル賞受賞者は、眞鍋博士で28人目、物理学賞では12人目となります。

ノーベル賞はアルフレッド・ノーベルの遺言に基づき創設された国際的な賞です。第1-1-1表のとおり、我が国では湯川秀樹博士が1949年(昭和24年)に物理学賞を受賞して以降、自然科学系(生理学・医学賞、物理学賞及び化学賞)では計25名が本賞を受賞しました。今世紀では米国に次いで世界第2位(19人)であり、大きな存在感を示しています。

眞鍋淑郎博士の2021年ノーベル物理学賞受賞

眞鍋博士は、地球温暖化予測に関わる大気と海洋の動きを組み込んだ気候モデルの開発に世界で初めて成功しました。地球の気候変動は、大気、陸及び海の間で熱や水が移動し時間とともに複雑に変化が起きる現象ですが、複雑な関係をシンプルに定式化し世界で初めてコンピュータを用いて計算しました。1967年(昭和42年)に発表した論文では、地球大気中の二酸化炭素の濃度が2倍になると、地球の平均気温がおよそ2.3度上がるとし、二酸化炭素濃度の増加が地球の気温上昇を引き起こすとの予測を世界に先駆けて明らかにしました。この気候モデルは、気候変動に関する政府間パネル(IPCC(※1))の第1次評価報告書の温暖化予測に取り入れられ、2015年(平成27年)開催の「気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP(※2)21)」において国際枠組みとして採択された「パリ協定」にも影響を与えるなど、現在の世界の気候変動対策の基盤に活用されています。

受賞発表後の末松文部科学大臣との対話においては、眞鍋博士から、「(地球物理学は)大変おもしろい分野だから、学生がもっと増えてほしい」、「好きこそ物の上手なれ。自分が好きなことをやってほしい」と、子供たちや学生たちへのメッセージをいただきました。眞鍋博士の研究成果は、地球規模の課題となっている地球温暖化の解明にとどまらず、私たちの暮らしに身近な天気予報などにも活(い)かされています。我が国にとって大きな誇りと励みになるものです。

地球温暖化予測に関わる気候モデルの開発でノーベル物理学賞を受賞された眞鍋博士から子供たちや学生へのメッセージを聞くことができる動画です。

ノーベル物理学賞 眞鍋淑郎氏へ 末松大臣がテレビ会議で祝辞

URL : https://www.youtube.com/watch?v=zSpskuBRUkc

第1節 論文指標(※3)

近年、研究力を測る主要な指標である論文指標について、国際的な地位の低下が続いています。文部科学省科学技術・学術政策研究所の調査によると、2000年代前半以降の日本の大学の論文数の停滞要因として、教員の研究時間割合の低下、教員数の伸び悩み、博士課程在籍者数の停滞、原材料費のような直接的に研究の実施に関わる費用の停滞といった要因が挙げられます。なお、科学技術立国の実現に向けた最新の取組については第3章及び第4章で紹介しています。

1 論文指標の世界ランク

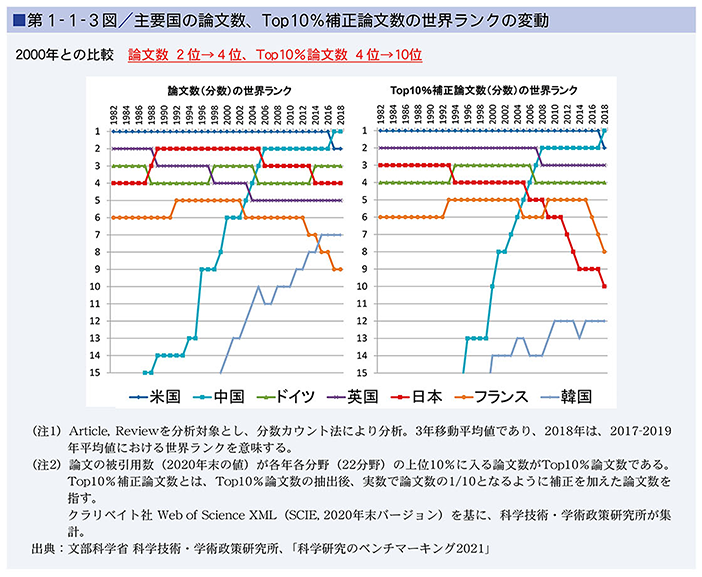

第1-1-3図は、主要国の自然科学系における論文数と注目度の高い(他の論文からの被引用数の高い)論文数(Top10%補正論文数)の世界ランクです。

・論文数における日本の順位は、20年前(1997-1999年の平均)は第2位でしたが、直近(2017-2019年の平均)は第4位であり、2000年代前半から低下しています。

・Top10%補正論文数における日本の順位は、20年前は第4位でしたが、直近は第10位です。

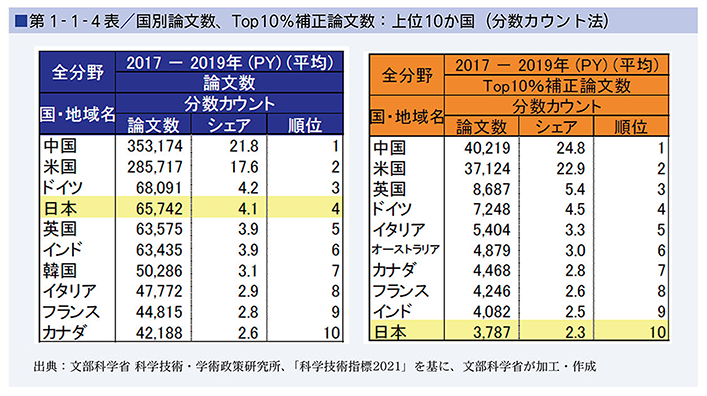

第1-1-4表は、直近の集計における論文数、Top10%補正論文数の上位10か国です。

・論文数は、中国、米国、ドイツ、日本の順です。

・Top10%補正論文数は、直近の集計でインドに抜かれ、10位に順位を落としています。

Keyword 整数カウント法、分数カウント法とは?

整数カウント法、分数カウント法は論文のカウント方法である。整数カウント法は、国単位での関与の有無の集計であり、例えば日本のA大学、日本のB大学、米国のC大学の共著論文の場合、日本1件、米国1件と集計することで、「世界の論文の生産への関与度(論文を生み出すプロセスにどれだけ貢献したか)」の把握に用いられる。一方で、分数カウント法は、機関レベルでの重みづけを用いた国単位での集計であり、例えば日本のA大学、日本のB大学、米国のC大学の共著論文の場合、日本2/3件、米国1/3件と集計することで、「世界の論文の生産への貢献度(論文1件に対しどれだけ貢献をしたか)」の把握に用いられる。

2 論文数とTop10%補正論文数の推移

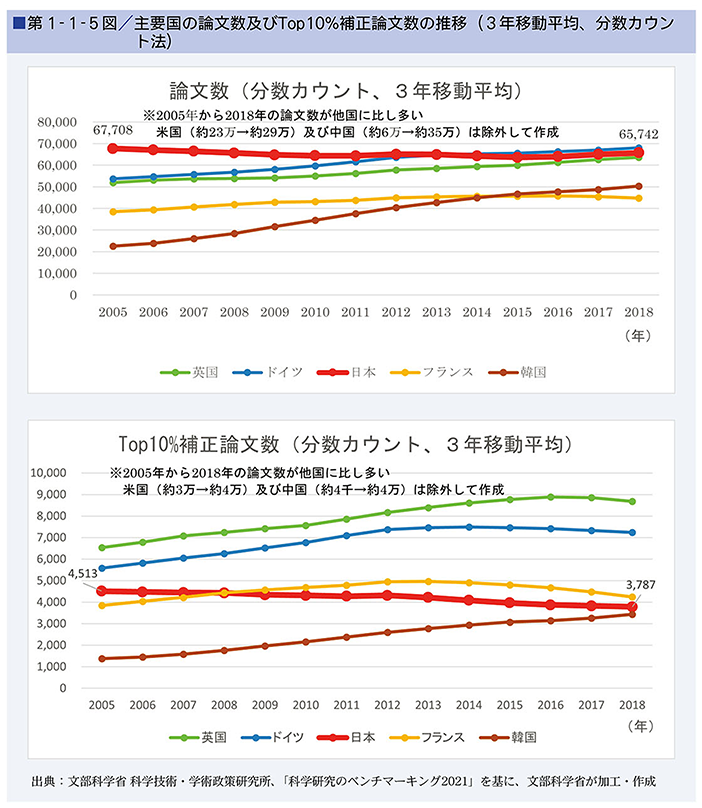

第1-1-5図は、論文数及びTop10%補正論文数の推移です(論文数に占めるTop10%補正論文数の割合(Q値)については第1-1-36図参照)。

・日本の論文数は、一時的な増加を除いて2005年から2015年にかけて減少し、それ以降は微増しています。

・日本のTop10%補正論文数は一貫して減少傾向です。

3 組織別の論文数の推移

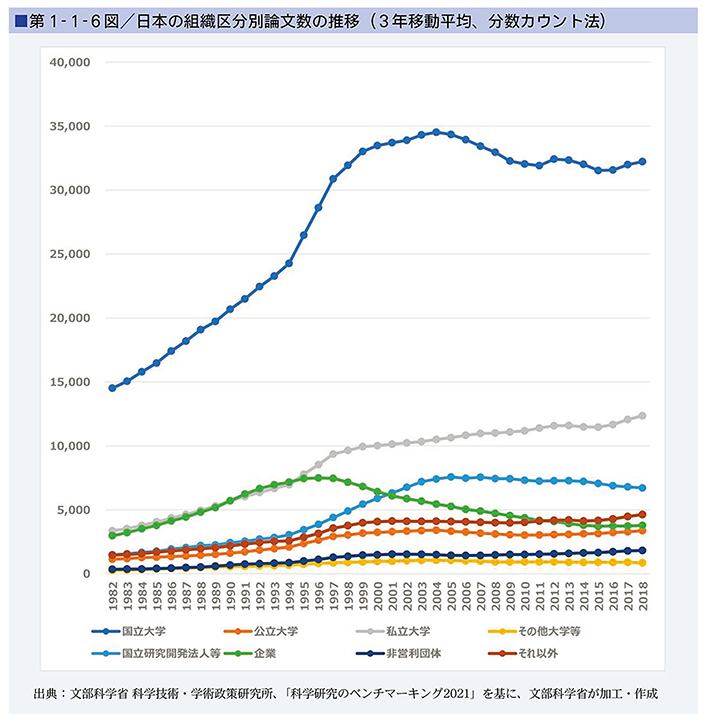

第1-1-6図は、論文数の推移を組織別に見たものです。

・国立大学は、2000年代半ばから減少傾向で、2016年からは微増に転じています。

・私立大学は、一貫して増加傾向です。

・国立研究開発法人等は、2000年代半ばから微減傾向です。

・企業は、バブル経済崩壊から5年後の1996年から減少傾向です。

以上のように、私立大学は一貫して増加する一方、企業は1990年代半ばから、国立大学、国立研究開発法人等は2000年代半ばから減少してきたことが分かります。国立大学については2016年から微増に転じています。

4 部門別・大学グループ別の論文数及びTop10%補正論文数の推移

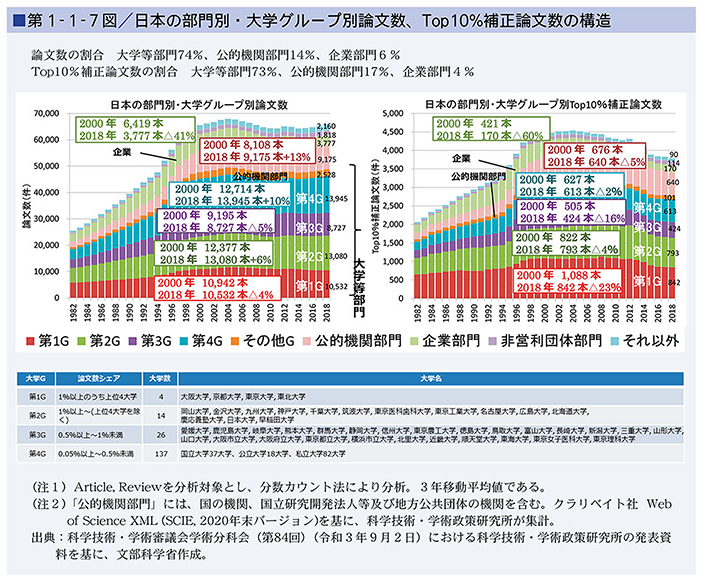

第1-1-7図は、論文数とTop10%補正論文数について、部門別に分けたものです。

・日本の論文の7割以上は大学等部門が生産しています。

・大学について、論文数シェアでグループを分け、2000年と2018年を比較すると、論文数については第1G(トップ4大学)と第3G(地方国立大学中心)が減少しています。Top10%補正論文数については、どのグループも減少していますが、特に、第1Gと第3Gの減少幅が大きくなっています。

5 論文数の要因分析

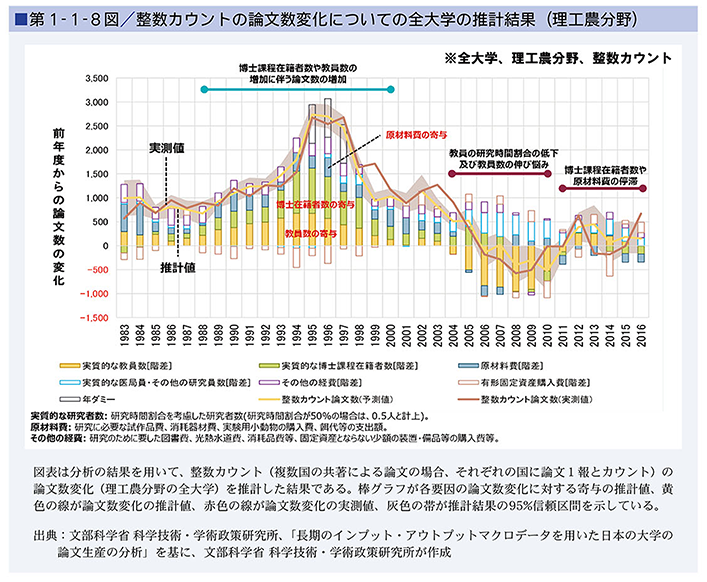

第1-1-8図は、文部科学省科学技術・学術政策研究所において、日本の大学を対象として1980年代からの論文数、研究者数、研究開発費の長期マクロデータを整備し、論文数の増減についての要因分析を行ったものです。分析結果からは、論文数の増減について、次のような傾向が見えています。

・1980年代後半~1990年代の主な増加要因は、博士課程在籍者数や教員数の増加

・2000年代半ば~2010年の主な減少要因は、教員の研究時間割合の低下と教員数の伸び悩み

・2010年代の主な減少要因は、博士課程在籍者数や原材料費のような直接的に研究の実施に関わる費用の停滞

以上のように、論文数の増減には複合的な要因が影響しますが、近年の減少要因としては、教員の研究時間割合の低下(第2節1参照)、教員数の伸び悩み(第3節2参照)、博士課程在籍者数(第3節5参照)や原材料費のような直接的に研究の実施に関わる費用の停滞(研究開発費の総額について第4節4参照)といった要因が挙げられます。

6 日英独の大学の論文数比較

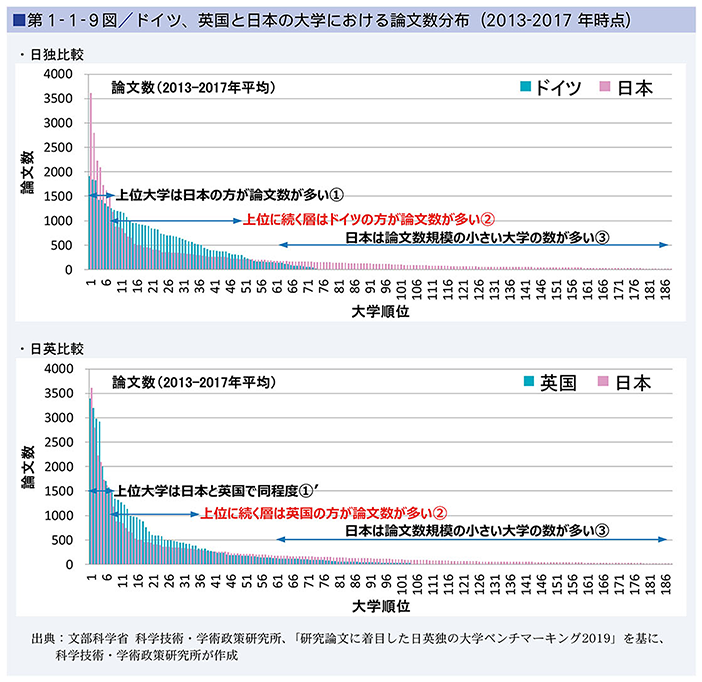

第1-1-9図は、大学が産出する論文数についてのドイツ、英国と日本との比較です。3か国の比較から、次のような傾向が見えています。

・日本の上位大学は、ドイツより論文数が多く、英国と同程度です。

・日本の上位に続く層の大学は、ドイツと英国より、論文数が少ないです。

・日本は論文数規模の小さい大学が多いです。

以上のように、我が国は、ドイツ・英国と比べ、上位に続く層の大学の論文数が少ないことと、論文数規模の小さい大学の数が多いことが分かります。

第2節 研究者の研究時間割合

平成14年から5年に1度、大学等教員の職務活動時間割合を調べるため、「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査(※4)」を実施しています。本調査によると、平成14年度調査に比べ、平成30年度調査では、研究時間割合や研究時間は減少しています。また、研究パフォーマンスを高める上での制約として、最も回答割合が高かったのは、研究時間でした。研究力向上の観点から、研究者の研究時間割合の確保が重要な課題です。

1 研究時間割合

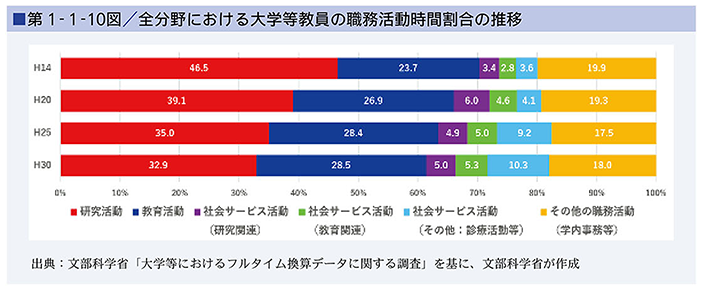

第1-1-10図は、全分野の大学等教員の職務活動時間割合の推移です。

・教員の研究活動割合が減少する一方、教育活動と社会サービス活動の割合が増加しています。

・平成14年度と平成30年度の調査を比較すると、研究活動割合が13.6ポイント減少、教育活動割合が4.8ポイント増加、社会サービス活動割合が10.8ポイント増加しています。

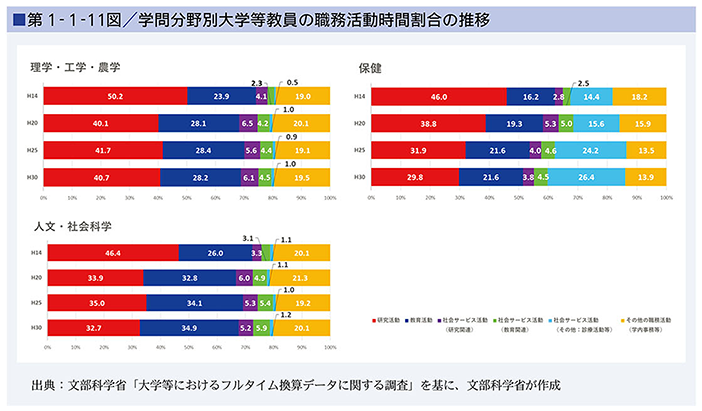

第1-1-11図は、学問分野別の大学等教員の職務活動時間割合の推移です。

・平成14年度と平成20年度の調査を比較すると、いずれの分野でも研究活動割合が減少しています。

・保健分野では、平成20年度調査以降も、引き続き、研究活動割合が減少する一方、社会サービス活動(診療活動等)が増加しています。

・保健分野(医学・歯学・薬学等)以外の分野では、平成20年度調査以降、大きな変化はありません。

以上のように、平成14年度調査時点に比べ、全分野で研究活動割合は減少しています。平成20年度調査以降、保健分野は一貫して減少していますが、それ以外の分野は横ばいです。

■全分野

■学問分野別

2 年間総職務時間における研究活動時間

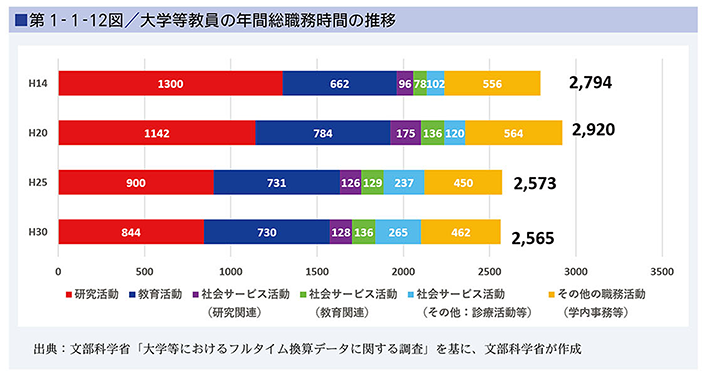

第1-1-12図は、大学等教員の年間総職務時間の推移です。

・平成14年度と平成30年度の調査を比較すると、研究活動時間は、約65%に減少しています。

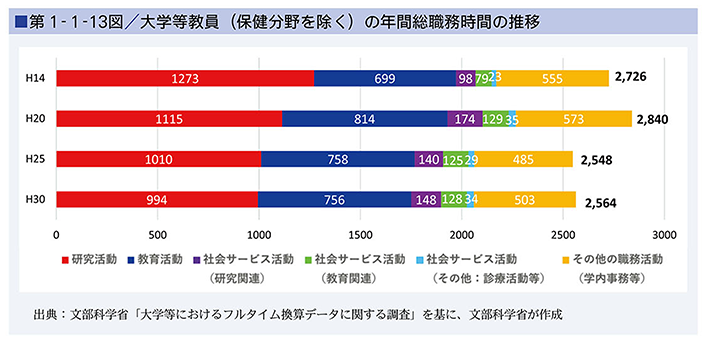

第1-1-13図は、保健分野を除いた大学等教員の年間総職務時間の推移です。

・研究活動割合の減少が大きい保健分野を除いた場合でも、研究活動時間は、平成14年度と平成30年度の調査を比較すると、約78%に減少しています。

以上のように、大学等教員の研究活動時間は一貫して減少しており、研究活動時間のマネジメントの重要性が一層高まっています。

3 年齢階層別の研究活動時間・割合

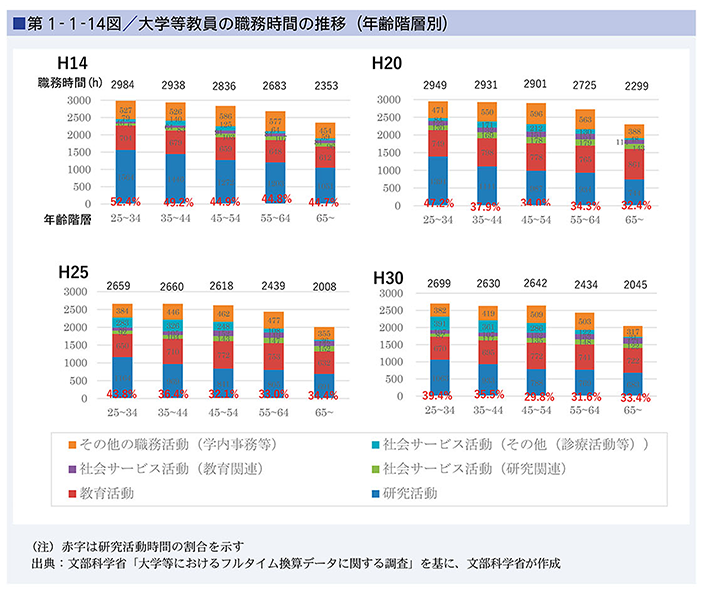

第1-1-14図は、年齢階層別の大学等教員の年間総職務時間・割合の推移です。

・年齢が若いほど、研究活動の割合が高くなります。

・どの年齢階層においても、一貫して、研究活動時間は減少しており、例えば、25~34歳の研究活動時間について、平成14年度と平成30年度の調査を比較すると、約68%に減少しています。

4 研究パフォーマンスを高める上での制約

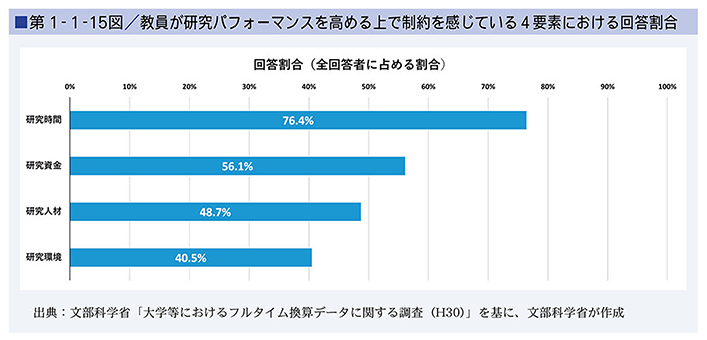

第1-1-15図は、研究パフォーマンスを高める上での制約についてのアンケート調査結果です。

・研究パフォーマンスを高める上での制約として最も回答割合が高かったのは、研究時間であり、次いで研究資金、研究人材、研究環境の順です。

以上のように、大学等教員には、研究パフォーマンスを高める上で、研究時間の確保が最大の課題と認識されています。

5 研究時間面と研究資金面における具体的制約事項

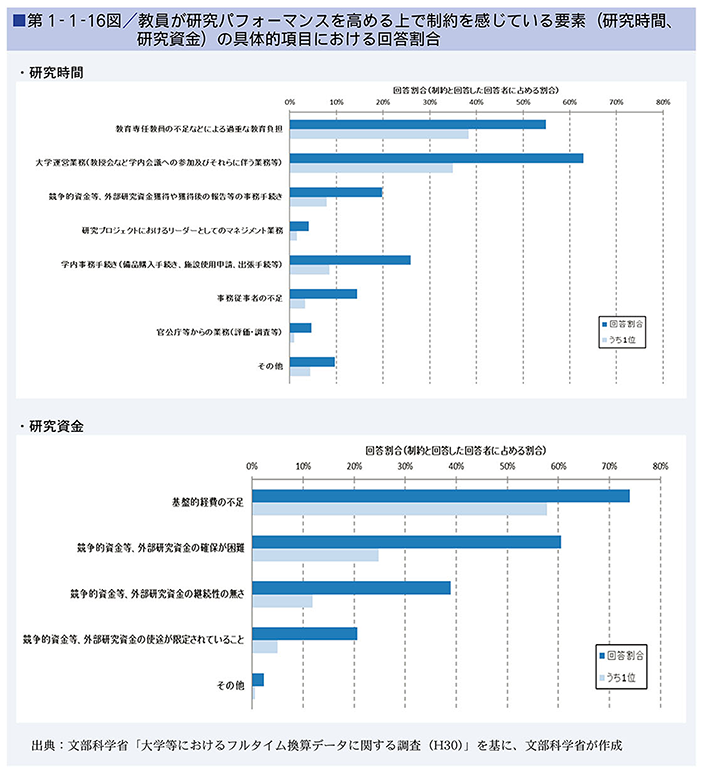

第1-1-16図は、研究パフォーマンスを高める上での制約として回答割合が高かった研究時間と研究資金について、具体的な制約事項を尋ねたものです。

・研究時間においては、過重な教育負担と大学運営業務の二つを制約とする回答割合が高いです。

・研究資金においては、基盤的経費の不足についての回答割合が最も高く、これに競争的資金等、外部研究資金の確保が困難という回答が続いています。

以上のように、研究パフォーマンスを高める上での具体的な制約事項として、教育負担や大学運営業務によって研究時間が確保できないことや、基盤的経費の不足等によって研究資金が確保できないことが挙げられています。

第3節 研究人材

日本の研究者数は、世界第3位の規模ですが、研究時間割合を考慮した研究者数は、2000年代以降多くの主要国が増加する中、横ばいです。また、大学の本務教員については、40歳未満の若手の割合が一貫して低下しており、大学院博士課程の入学者数は、2003年度をピークに減少傾向です。また、我が国の女性研究者割合は、年々増加傾向にありますが、諸外国と比較すると、なお低い水準にあります。研究時間割合を考慮した研究者数、中でも若手研究者や女性研究者の確保が重要な課題です。

1 研究時間割合を考慮した研究者数

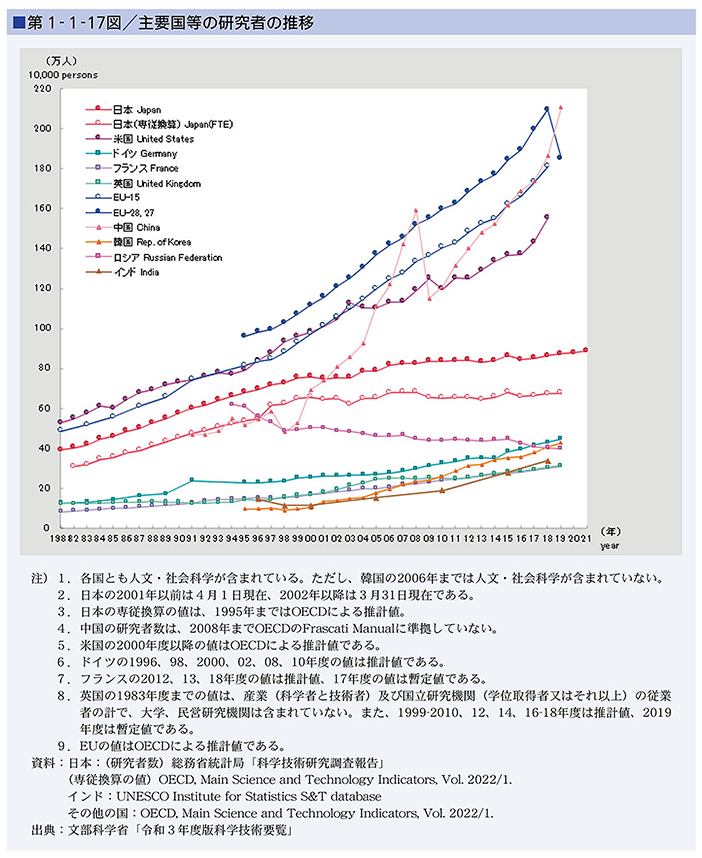

第1-1-17図は、主要国等の研究者の推移です。

・日本の研究者数は2021年3月31日現在において、89.1万人、研究時間割合を考慮した専従換算で68.2万人と、中国、米国に次ぐ世界第3位の研究者数の規模です。

・研究時間割合を考慮した専従換算の研究者数は、多くの主要国が増加する中、2000年代以降、横ばい傾向が続いています。

・なお、日本の研究者(実数)を組織別にみると、企業が約6割、大学等が約4割、公的機関等が1割以下となっています。

以上のように、日本の専従換算の研究者数は世界第3位の規模ですが、多くの主要国が増加する中、横ばい傾向が続いています。

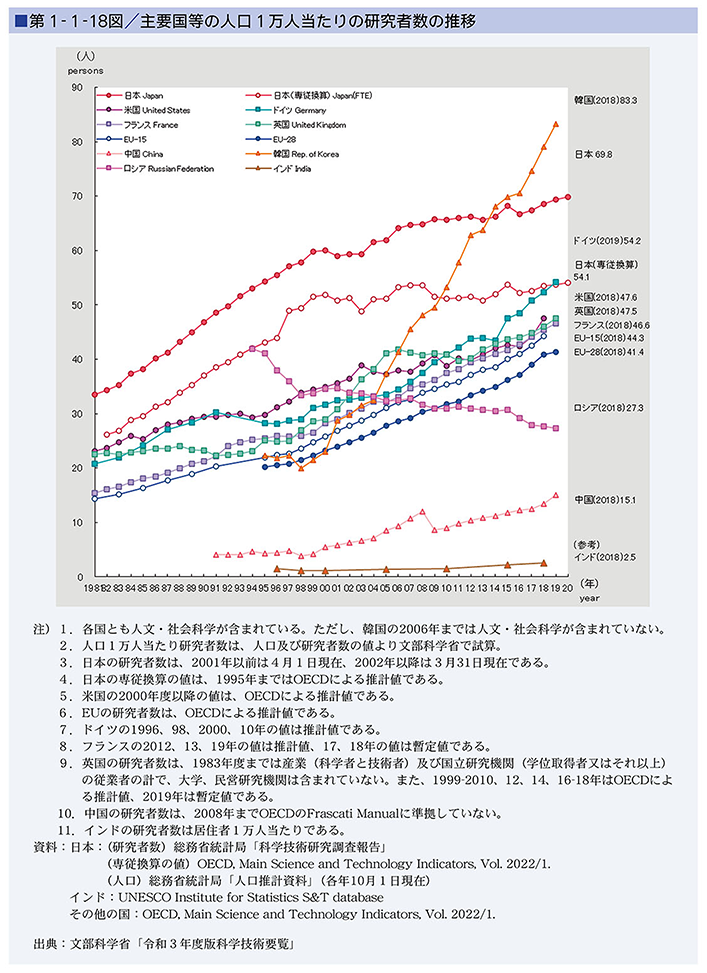

第1-1-18図は、各国の規模に鑑み、人口1万人当たりの研究者数で比較したものです。

・2009年までは主要国の中で最も高い人数でしたが、2010年に韓国、2019年にはドイツが日本(専従換算)を上回っています。

2 国立大学等における分野別研究者数

第1-1-19図は、我が国の国立大学等における分野別研究者数(研究専従換算をしていない値)の推移です。

・我が国の国立大学等における分野別研究者数の推移を見ると、保健分野では本務教員数及び医局員・その他研究者は増加していますが、保健分野以外の分野では研究者数はおおむね横ばいで推移しています。

3 大学本務教員の年齢階層別の構成割合

第1-1-20図は、大学本務教員の年齢階層別の構成割合の推移です。

・40歳未満の教員の割合は一貫して低下しており、2001年度では29.5%、2019年度では22.1%です。

・一方で、50~59歳及び60歳以上の割合は上昇しており、2019年度では28.1%、19.8%に増加しています。

・なお、40歳未満の教員の数は、2001年度は44,727人、2019年度は41,072人となっています。

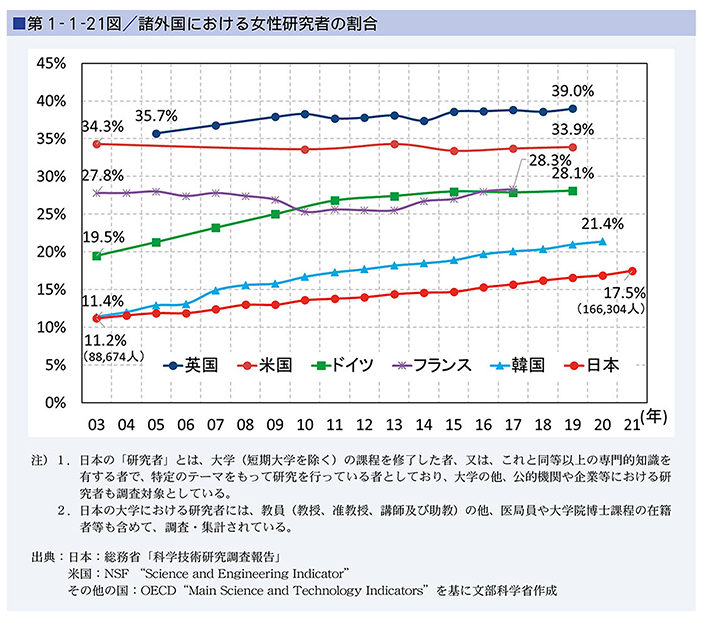

4 女性研究者の割合

第1-1-21図は、主要国における女性研究者の割合の推移です。

・研究者の多様性向上の観点からも女性研究者の活躍は期待されています。我が国の女性研究者割合は、年々増加傾向にありますが、その割合は、諸外国と比較すると、なお低い水準にあります。

・なお、日本の女性研究者数は、2003年は88,674人、2021年は166,304人となっています。

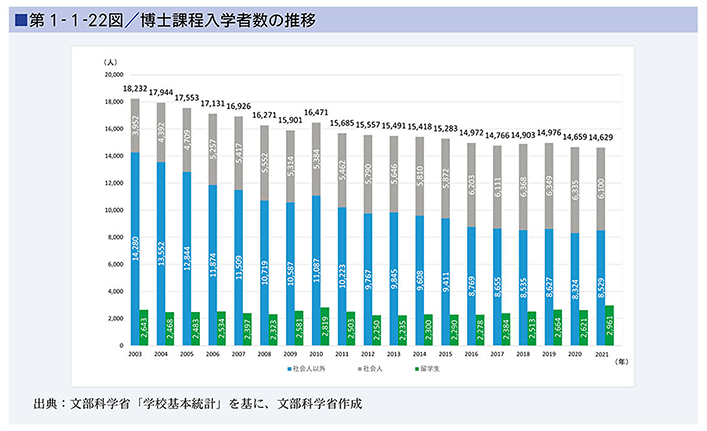

5 博士課程入学者数

第1-1-22図は、博士課程入学者数の推移です。

・我が国の大学院博士課程の入学者数は、2003年度をピークに減少傾向にあり、2021年度は約1.5万人となっています。

・社会人博士課程入学者数は、増加傾向であり、全体に占める割合は2003年度と比較すると約2倍となっています。

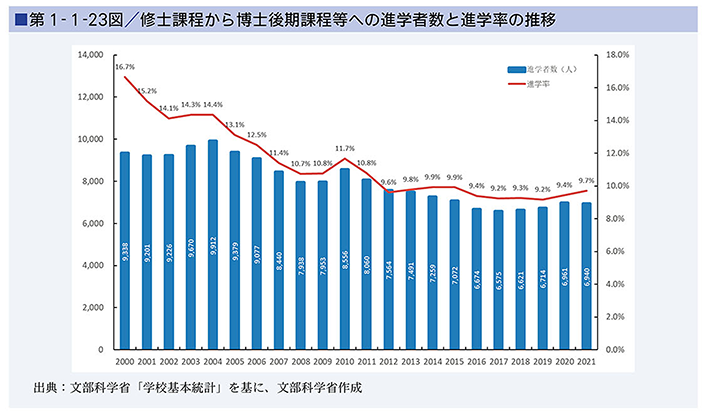

第1-1-23図は、修士課程から博士後期課程等への進学者数・進学率の推移です。

・修士課程から博士後期課程等への進学率は減少傾向であり、2021年度では9.7%です。

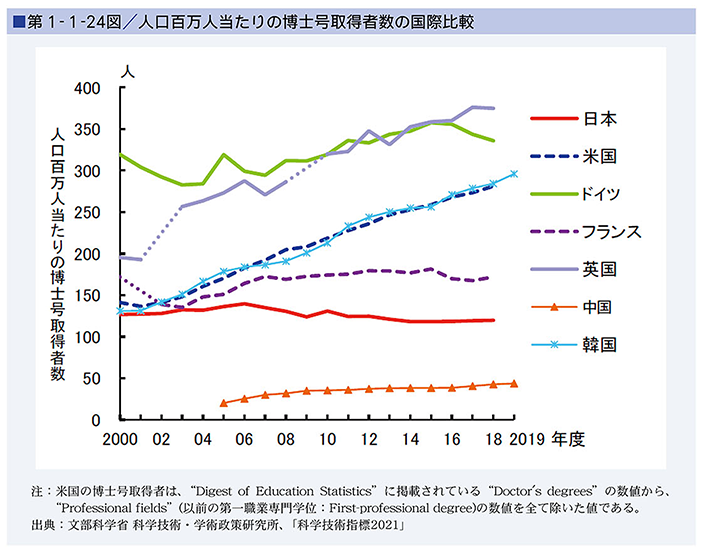

6 人口当たり博士号取得者数

第1-1-24図は、人口百万人当たりの博士号取得者数です。

・2018年度においては、英国(375人)、次いでドイツ(336人)が多く、日本(120人)は英独の3分の1程度です。

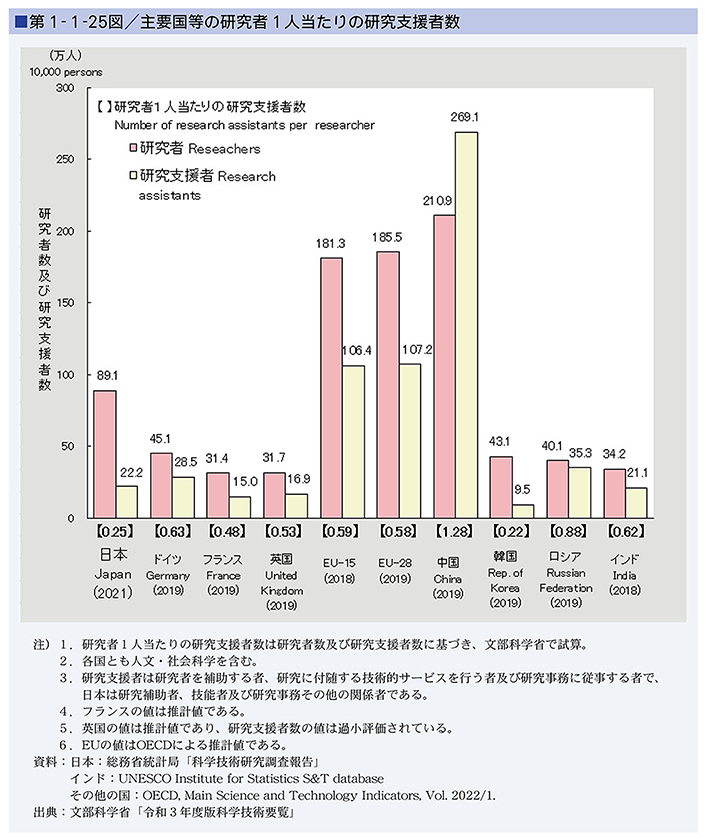

7 研究支援者数

第1-1-25図は、主要国等の研究者1人当たりの研究支援者数です。

・研究支援者は、研究開発の担い手として重要な存在ですが、我が国における研究者1人当たりの研究支援者数は0.25人であり、主要国等との比較では低い水準にあります。

第4節 研究開発費

日本は、他の主要国と比較して、研究開発費(研究機関が実際に使用した研究費)や科学技術予算の対GDP比は高い水準にありますが、近年、大学部門、公的機関部門、企業部門の研究開発費は停滞しています。

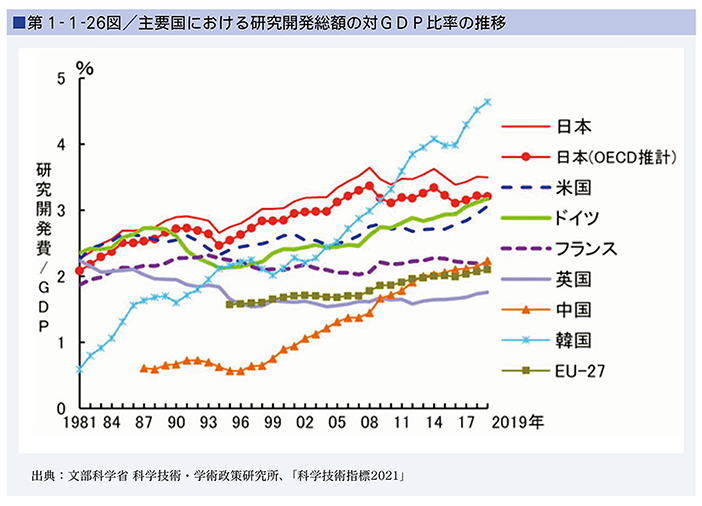

1 研究開発費総額の対GDP比率の推移

第1-1-26図は、主要国における官民合わせた研究開発費の対GDP比率の推移です。

・日本は、他の主要国と比較して、研究開発費の対GDP比は、高い水準にあります。

・なお、日本の研究開発費については、企業部門が約73%、大学部門が約19%、公的機関部門が約7%を占めています。

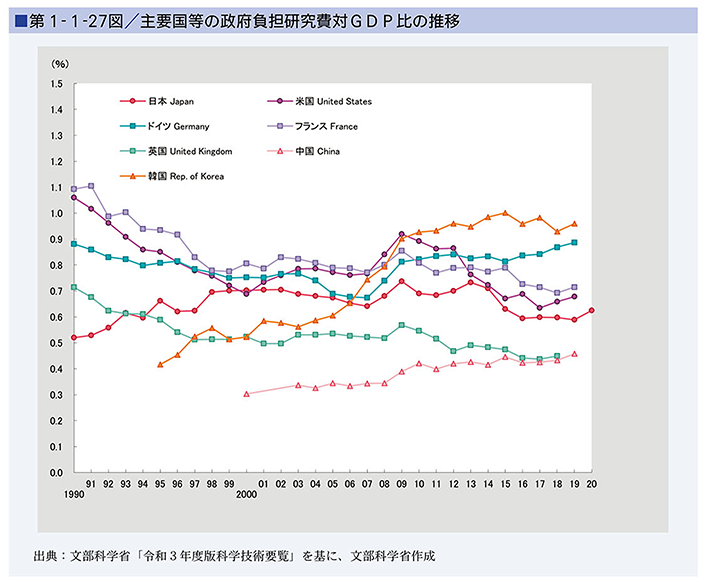

2 主要国の政府負担研究費の対GDP比率の推移

第1-1-27図は、主要国における政府が負担する研究費の対GDP比率の推移です。

・政府が負担する研究費の対GDP比は、主要国と同程度です。

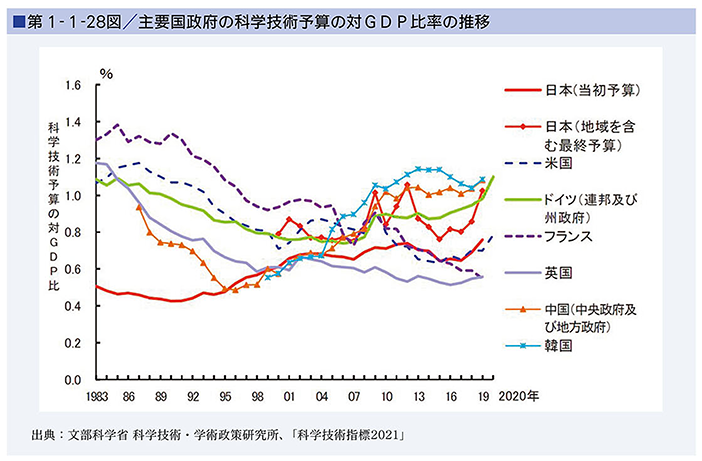

3 主要国政府の科学技術予算の対GDP比率の推移

第1-1-28図は、主要国政府の科学技術予算の対GDP比率の推移です。

・日本(地域を含む最終予算)は、2019年は1.03%であり、1.08%の中国や1.09%の韓国とともに、他の主要国と比較して高い水準にあります。

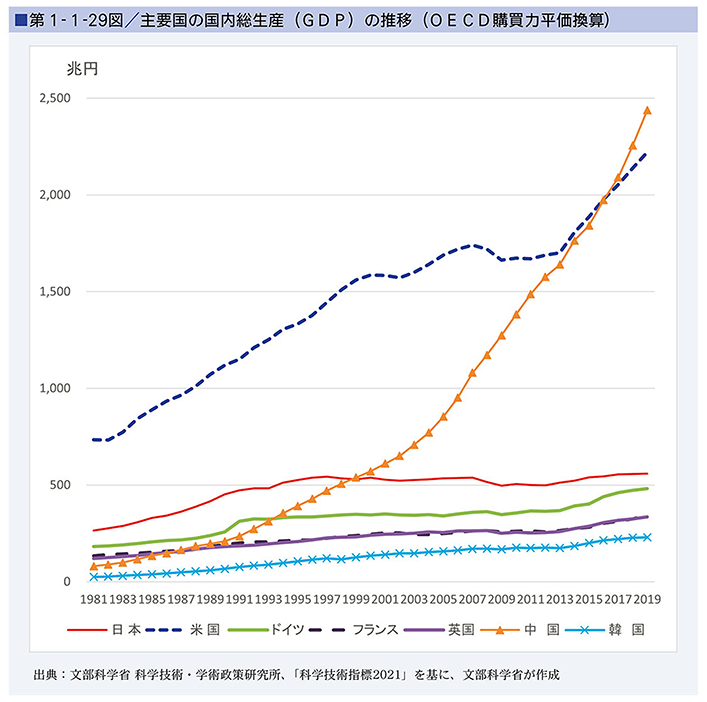

第1-1-29図は、主要国のGDPの推移です。

・他の主要国がGDPを伸ばす中、日本は微増にとどまっています。

4 研究開発費の推移

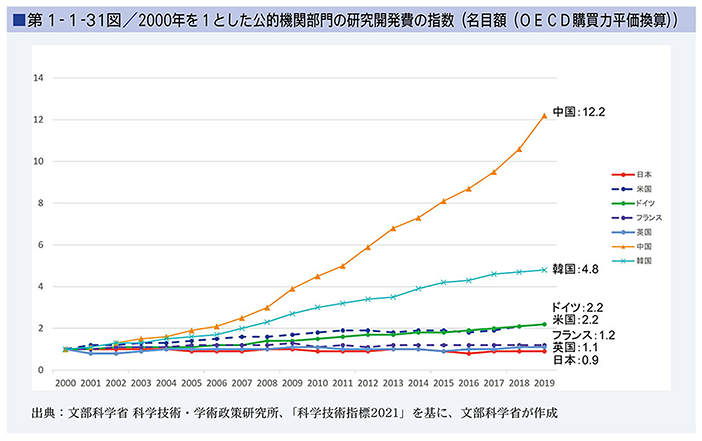

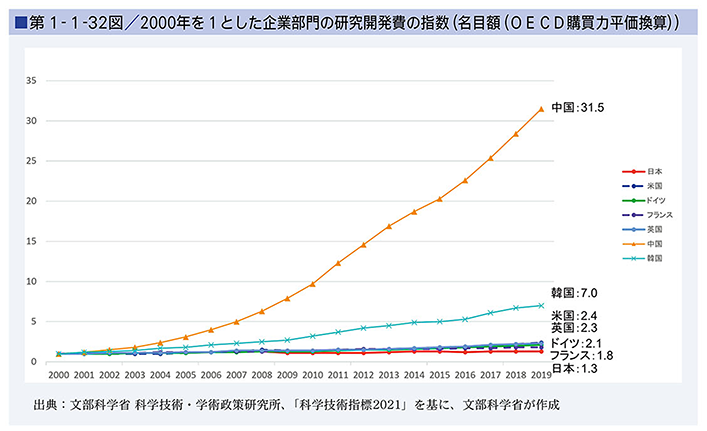

第1-1-30図、第1-1-31図、第1-1-32図は、2000年を1とした場合の大学部門、公的機関部門、企業部門の研究開発費(名目額(OECD購買力平価換算))の推移です。

・いずれの部門においても、中国や韓国が大きく伸びる中、日本は停滞しています。

・特に、大学部門について、他の主要国との差が大きくなっています。

5 大学部門の研究本務者1人当たりの研究費

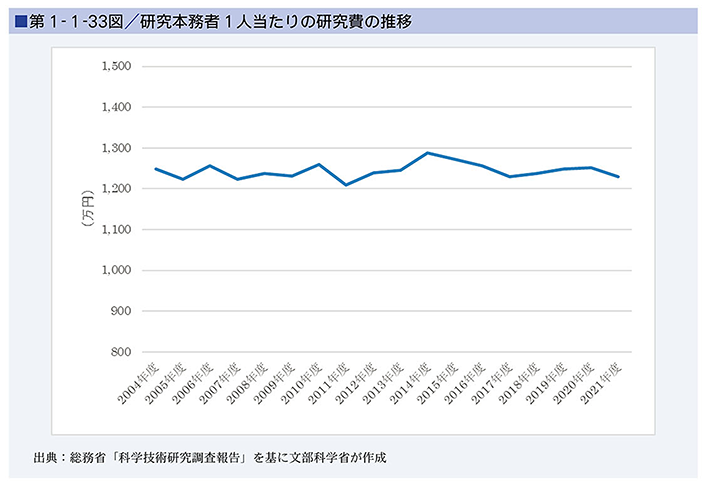

第1-1-33図は、大学部門の研究本務者1人当たりの研究費の推移です。

・大学部門の研究本務者一人当たりの研究費は横ばいに推移しており、2004年度は1,248万円、2021年度は1,230万円です。

第5節 国際頭脳循環

日本においても国際共著論文の割合は増えていますが、英独仏と比べると、その割合は低い状況です。また、海外派遣研究者数については、6か月以内の短期派遣者数は増加傾向ですが、中・長期派遣者数は停滞しています。さらに、米国における博士号取得者数は直近10年で半減しています。

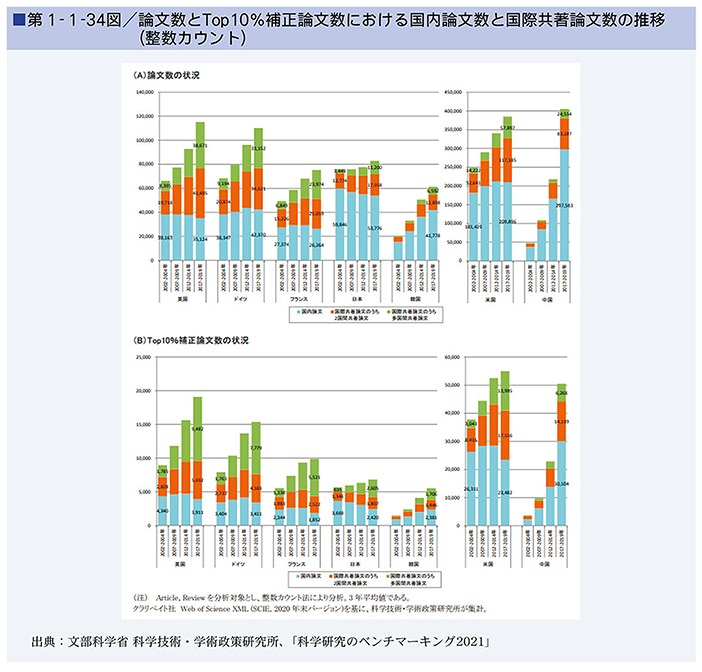

1 主要国の論文数及びTop10%補正論文数における国内論文と国際共著論文

第1-1-34図は、主要国の論文数及びTop10%補正論文数における国内論文数(国内の研究機関に属する研究者のみで執筆した論文数)及び国際共著論文数を示したものです。

・(A)各国とも国際共著論文数が増加しています。ただし、日本は、英独仏と異なり、国際共著論文より国内論文の方が多くなっています。

・(B)日本は、英独仏と比べ、Top10%補正論文数が少ない状況です。また、英独仏と同様、国内論文より国際共著論文の方が多くなっています。

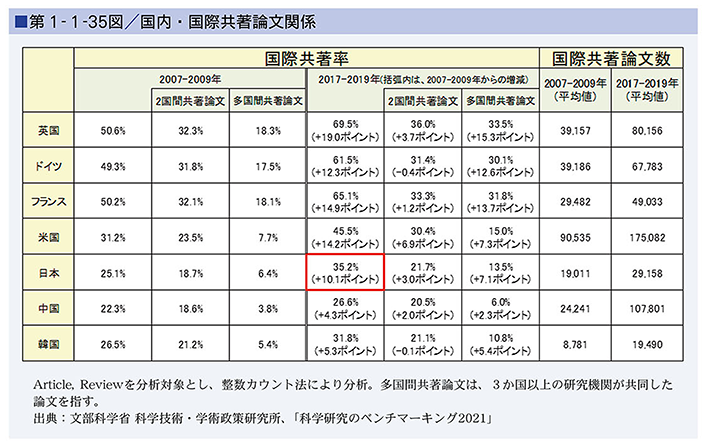

第1-1-35図は、主要国の国際共著率について、2007 -2009年と2017-2019年を比較したものです。

・日本の国際共著率は10年間で10.1ポイント増加し、35.2%となっていますが、英国、ドイツ、フランス、米国はそれ以上に増加しています。

第1-1-36図は、論文数に占めるTop10%補正論文数の割合(Q値)を示したものです。

・直近では、日本のQ値は、ここに掲載した国の中で最も低い状況です。

・特に、日本の論文の約65%を占める国内論文のQ値は、年々低下しており、他国と比べてその低下割合が大きくなっています。

・日本の国際共著論文のQ値は、他国と同様に年々増加しており、他国と比較するとやや低い状況です。

・いずれの国も、国内論文より国際共著論文のQ値が高くなっています。

以上より、日本のQ値は主要国の中で低く、特に、国内論文のQ値が低下していることが分かります。

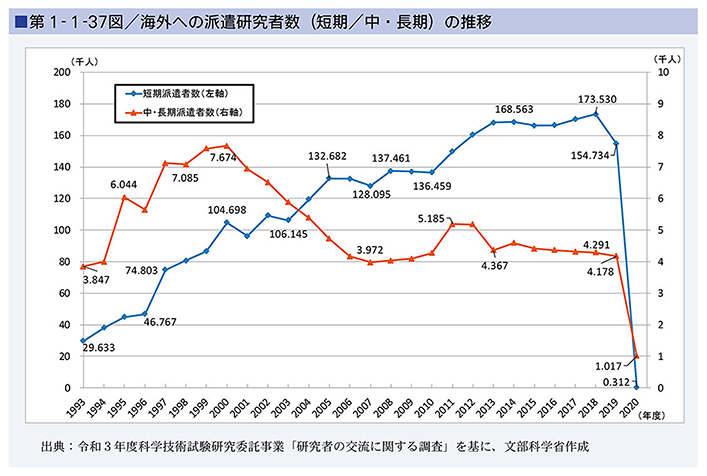

2 研究者の海外派遣の状況

第1-1-37図は、国公私立大学や独立行政法人等の海外派遣研究者数の推移を短期(1か月以内)/中・長期(1か月を超える期間)に区分して示したものです。

・短期派遣研究者数は、調査開始以降、増加傾向が見られましたが、2020年度は前年度に比べて大きく減少しました。

・また、中・長期派遣研究者数は2001年度から減少に転じ、概ね同水準で推移してきましたが、2020年度は前年度に比べて大きく減少しました。

・2020年度の大きな減少は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた期間が、2019年度については2020年1月から3月までの3か月間であったものが、2020年度は一年を通じたためです。

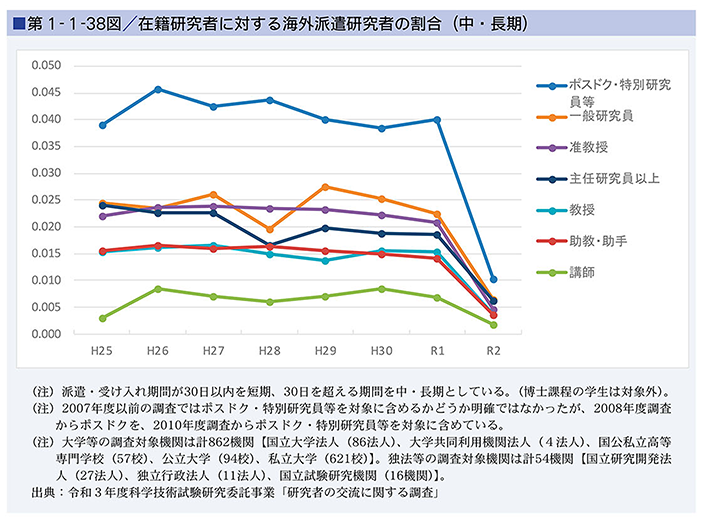

3 研究機関に在籍する研究者に対する海外派遣研究者(中・長期)の割合

第1-1-38図は、研究機関に在籍する研究者に対する海外派遣研究者(中・長期)の割合の推移を示したものです。

・令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により前年度に比べて大きく減少しました。

・ポスドク・特別研究員等の割合が最も高く、一般研究員、主任研究員以上、が続きます。一方、講師の割合が最も低くなっています。

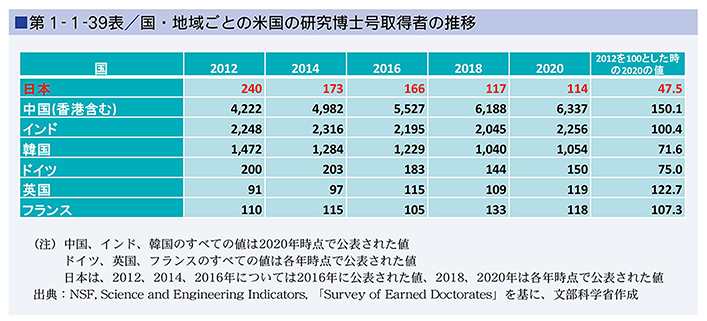

4 米国における研究博士号(※5)取得者数の推移

第1-1-39表は、米国における研究博士号取得者数の推移を示したものです。

・日本は、2012年と比較して、2020年は半数以下に減少しており、掲載した国の中で、減少割合が最も高くなっています。

・2020年、日本は114人ですが、これは韓国の10分の1程度です。

第6節 特許、技術貿易、産学連携

パテントファミリー数(※6)について、日本は1位を維持しています。ハイテクノロジー産業(医薬品、電子機器、航空・宇宙)の貿易収支比は、日本は入超、ミディアムハイテクノロジー産業の貿易収支比は、日本は出超です。また、我が国の大学等が民間企業等と共同研究等を行った額及び件数は増加傾向です。

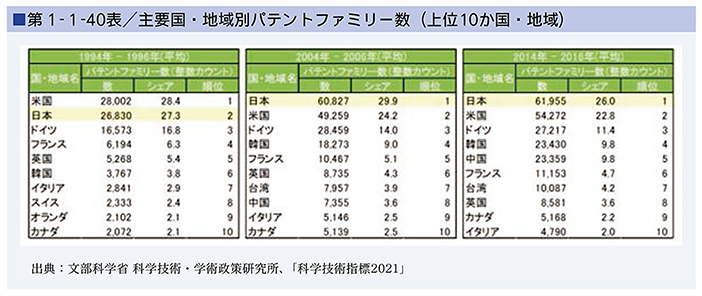

1 パテントファミリー数

第1-1-40表はパテントファミリー数上位10か国・地域の推移を示したものです。

・特許出願に着目し、各国・地域から生み出される発明の数を国際比較可能な形で計測したパテントファミリー数について、日本は1位を維持しています。

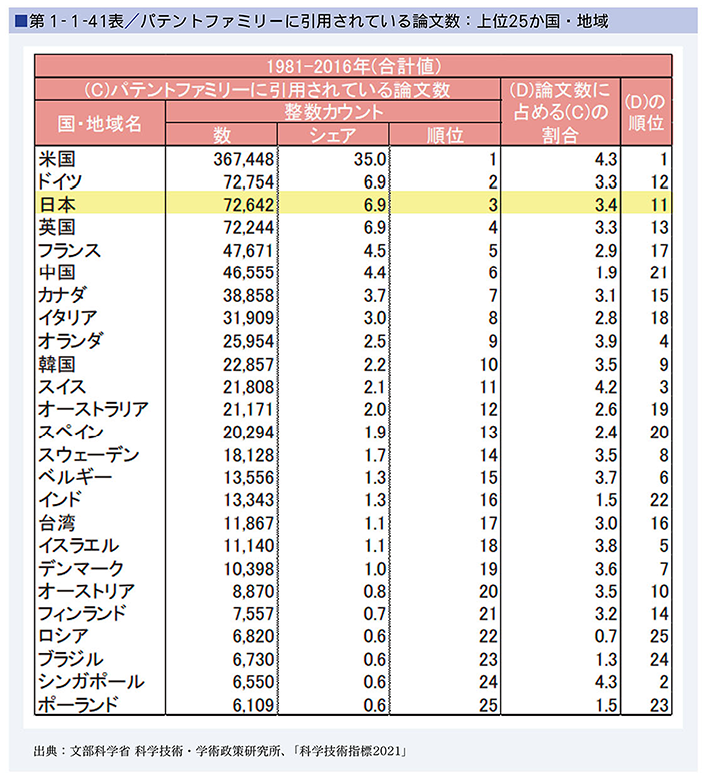

2 パテントファミリーに引用されている論文数

第1-1-41表は、パテントファミリーに引用されている国・地域ごとの論文数です。

・日本はパテントファミリーに引用されている論文数が米国、ドイツに次いで多くなっています。

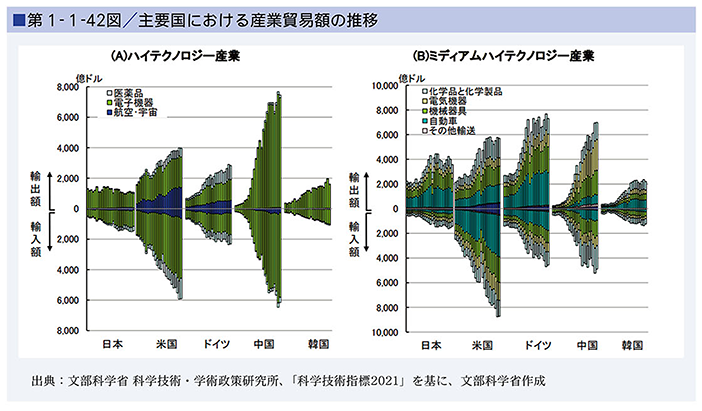

3 主要国における産業貿易額の推移

第1-1-42図は、主要国における産業貿易額の推移です。

・ハイテクノロジー産業(医薬品、電子機器、航空・宇宙)貿易は、輸出入額共に「電子機器」が多くを占めている国が多くなっています。貿易収支比 (各国最新年)は、日本、米国は入超、ドイツ、中国、韓国は出超です。

・ミディアムハイテクノロジー産業貿易の輸出額(各国最新年)を見ると、日本、ドイツでは「自動車」、米国、韓国では「化学品と化学製品」、中国では「電気機器」が多くを占めています。貿易収支比は、日本、ドイツ、中国、韓国は出超、米国は入超です。

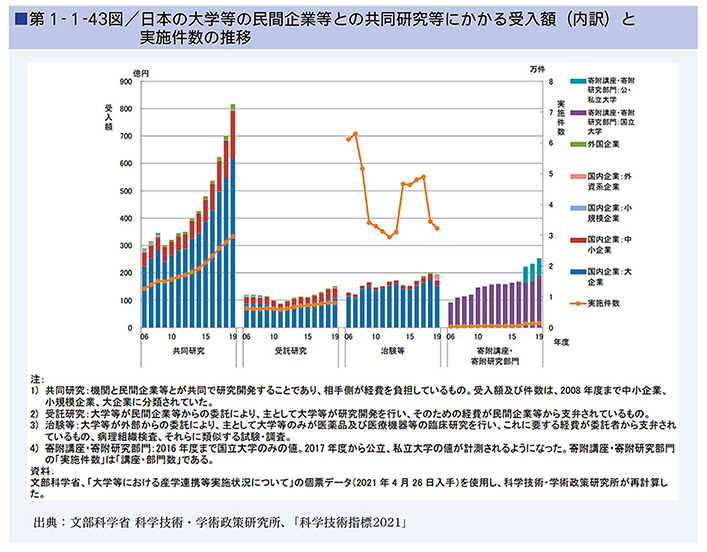

4 大学等と民間企業等との共同研究等

第1-1-43図は、我が国の大学等が民間企業等と共同研究等を行った額及び件数の推移を示したものです。

・受入額は図に示す全ての区分において増加傾向にあり、特に共同研究においては急激に増加しています。

・件数についても治験等を除き増加傾向にあり、こちらも共同研究において増加の傾向が顕著です。

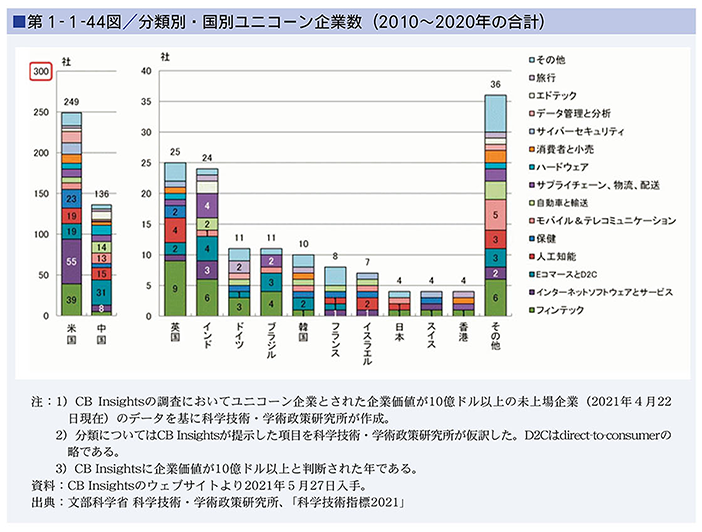

5 ユニコーン企業数

第1-1-44図は、主要国におけるユニコーン企業数を業種で分類して示したものです。

・我が国のユニコーン企業数は主要国と比べると少なく、米国及び中国におけるユニコーン企業数が極めて多くなっています。

- ※1 Intergovernmental Panel on Climate Change

- ※2 Conference of the Parties

- ※3 本項目における論文数はすべて自然科学系にかかる論文を対象としている

- ※4 平成14年度調査は当該年度、平成20, 25, 30年度調査は前年度の活動状況についての調査結果

- ※5 Research doctorates

- ※6 パテントファミリーとは優先権によって直接、間接的に結びつけられた2か国以上への特許出願の束のことです。通常、同じ内容で複数の国に出願された特許は、同一のパテントファミリーに属します。

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究開発戦略課