- 現在位置

- トップ > 白書・統計・出版物 > 白書 > 科学技術白書 > 令和2年版科学技術白書 > 令和2年版科学技術白書 本文(HTML版) > 第2章 2040年の未来予測-科学技術が広げる未来社会-(Society 5.0)

第2章 2040年の未来予測-科学技術が広げる未来社会-(Society 5.0)

本章では、科学技術・学術政策に関する調査研究機関として文部科学省に設置された科学技術・学術政策研究所が行っている未来予測である「科学技術予測調査」について紹介する。

科学技術予測調査は、科学技術及び科学技術と将来社会との関わりを見通し、科学技術基本計画の立案等に資するため、昭和46年度から約5年ごとに行っているものである。

令和元年11月に公表された第11回調査では、「望ましい社会の未来像【社会の未来像】」と「科学技術発展の中長期的展望【科学技術の未来像】」を検討し、それらを統合して、「科学技術発展による社会の未来像」として「人間性の再興・再考による柔軟な社会」を提示している。また、分野横断・融合の期待の高い領域として8個の「クローズアップ科学技術領域」を抽出している。

第1節 科学技術予測調査について

1 調査の背景・全体構造

科学技術予測調査は、科学技術の発展による社会の未来像を描く調査であり、昭和46年(1971年)からの50年の歴史の中で、当初の科学技術指向から社会ニーズや社会課題解決等の社会指向へ、そして、これを統合するシナリオの作成へと転換が図られてきた。第11回調査は、①科学技術や社会のトレンド把握(スキャニング法)、②社会の未来像検討(ビジョニング法)、③科学技術の未来像検討(デルファイ法)、④科学技術の発展による社会の未来像検討(シナリオ法)の4手法を組み合わせて実施した。

■第1-2-1図/調査の構造と時間軸

2 調査の具体的内容

(1) 科学技術や社会のトレンド把握(スキャニング法)

文献調査、データベース検索、Webサイトからの情報収集、専門家・有識者からの情報収集等により、科学技術や社会の最新トレンド情報を収集・整理し、社会の未来像検討(ビジョニング法)及び科学技術の未来像検討(デルファイ法)の議論に活用した。

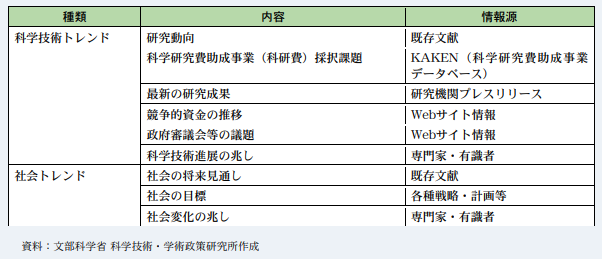

■第1-2-2表/収集された情報

(2) 社会の未来像検討(ビジョニング法)

社会の未来像の検討においては、第1-2-3図に示すように、世界の未来像と地域の未来像を参照しつつ、我が国社会の未来像を描き出すアプローチを採った。

■第1-2-3図/社会の未来像の検討方法

各ワークショップの結果、50の未来像が提案され、その中から以下の四つの価値が抽出された。

①Humanity「変わりゆく生き方」

②Inclusion「誰一人取り残さない」

③Sustainability「持続可能な日本」

④Curiosity「不滅の好奇心」

■第1-2-4図/4つの価値と50の未来像

(3) 科学技術の未来像検討(デルファイ法)

科学技術の未来像検討においては、まず科学技術予測調査検討会(座長:濵口道成・科学技術振興機構理事長)及び分野ごとの分科会(7分野計74名)の検討を経て、計702のトピックを設定している。次に専門家のネットワーク(約2,000名)、科学技術振興機構(JST)の運営する研究者データベースresearchmap、学会、経済団体等を通じて、広く産学官の専門家から回答者を募集し、令和元年2月から6月にデルファイ法(回答を収れんさせるため、同一回答者に同一設問を繰り返す手法)による専門家ウェブアンケートを実施した。その結果、トピックの重要度や実現見通し等について、1回目6,697名、2回目5,352名(大学等69%、公的機関17%、企業10%、その他4%)の専門家から回答を得た。

7分野:健康・医療・生命科学、農林水産・食品・バイオテクノロジー、環境・資源・エネルギー、ICT・アナリティクス・サービス、マテリアル・デバイス・プロセス、都市・建築・土木・交通、宇宙・海洋・地球・科学基盤

(4) 未来につなぐクローズアップ科学技術領域(分野横断・融合のポテンシャルの高い領域)

分野横断・融合のポテンシャルが高い領域の発展の方向性を探るため、分野の枠を超えて今後推進すべき研究開発領域を抽出する検討を行った。702のトピックをAI関連技術によりクラスタリングし、専門家の議論を経て、複数分野が関わるトピック群として、「未来につなぐクローズアップ科学技術領域」(8領域)を抽出した(第1-2-5図)。

■第1-2-5図/未来につなぐクローズアップ科学技術領域(8領域)

(5) 科学技術の発展による社会の未来像検討(シナリオ)

これまでの検討に携わった専門家・有識者約20名によるワークショップを開催し、「社会の未来像検討」で得られた「50の社会の未来像」と科学技術の未来像検討で設定した「702の科学技術トピック」を基に、科学技術発展による未来の社会を描く「基本シナリオ」を作成している。具体的には、①Humanity「変わりゆく生き方」、②Inclusion「誰一人取り残さない」、③Sustainability「持続可能な日本」及び④Curiosity「不滅の好奇心」の四つの価値とひも付けた「50の社会の未来像」と、「702の科学技術トピック」とを結びつけ、科学技術の発展による2040年の社会の姿の検討を行った。これらを基に専門家による検討を深め、2040年の姿として「人間性の再興・再考による柔軟な社会」を提示した。また、2040年はSociety 5.0が更に進展し、身体や物など形のあるもの(有形)と精神やデータなど形のないもの(無形)の在り方が大きく変容することが想定されるため、「無形・有形」、「個人・社会」の二つの観点を掛け合わせた四つのグループに対応する科学技術トピックを整理した(第1-2-6図)。

この議論を通じて、2040年に目指す社会は、「人間性の再興・再考による柔軟な社会」とまとめられている。ここでは、人間は自分らしく生き、社会は多様な人間が緩やかにつながり共生する環境を提供する。そして、科学技術は人間や社会の様々な営みに寄り添い支えるものとされている。

なお、第11回調査は新型コロナウイルス感染症の感染拡大前に実施されたものであるが、感染症に関する科学技術も有識者が設定したトピックスとして取り上げられており、遠隔医療・教育・勤務等の関連科学技術も大きな役割を果たすと考えられる(次節の「2040年の社会のイメージ」の具体例を参照)。また、「科学技術に関する国民意識調査(新型コロナウイルスを含む感染症に対する意識)」(速報版)において、新たに新型コロナウイルスを含む感染症の予測と対策のために、政府の講じるべき科学技術に関連した施策についてたずねたところ、「研究開発の推進」、「一般の人へのわかりやすい情報提供」を回答する人の割合が初めて6割を超え、また、前回の調査(2019 年3月)よりもこれらを選択した人の割合も増加した。このような国民の意識に応えるような、科学技術の発展による社会が求められている。(科学技術に関する国民意識調査については、第2部第3章も参照)

■第1-2-6図/目指す社会の姿

第2節 2040年の社会のイメージ

前節では、第11回科学技術予測調査において、社会の未来像と科学技術の未来像を統合し、科学技術の発展による2040年の社会を「人間性の再興・再考による柔軟な社会」として描いたことを紹介した(第1-2-6図)。

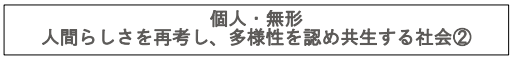

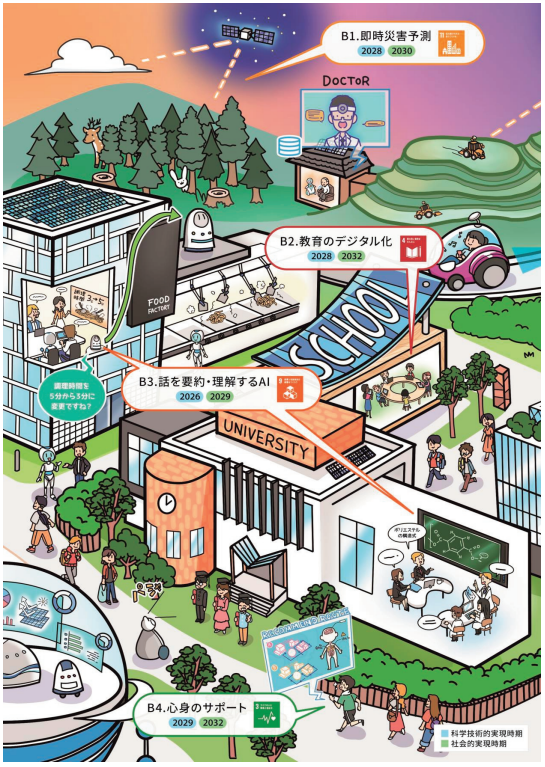

本節では、この2040年の社会の姿を、二つの観点(無形・有形、個人・社会)により設定される四つのグループ(無形・個人、無形・社会、有形・個人、有形・個人)ごとに、科学技術トピックの具体例とともにそのイメージをイラストで紹介する(これらのイラストを統合した全体像は巻末参照)。なお、イラストで該当する科学技術トピックが複数ある場合には、最も早い科学技術的実現時期と、最も遅い社会的実現時期を記載している。

それぞれの持つ様々な制約を排して体験やその場の感情を共有することにより、人と人とのつながり方が多様化する。また、発話できない人とも意思伝達装置により言語によるコミュニケーションがとれるようになる。それにより相互理解が進み、多様な人々が人間らしさ・自分らしさを重視して、尊重し合い共生している。

| 番号 | 解説 | 科学技術トピック | 科学技術的 実現時期(※1) |

社会的 実現時期(※2) |

主な SDGs |

|---|---|---|---|---|---|

| A1 | 手のひらサイズで、航空機内などどこへでも持ち運ぶことができ、迅速に感染症への感染の有無などを検知・判定できる超軽量センサー | 特定の感染症への感染の有無や感染者の他者への感染性、未感染者の感受性を迅速に検知・判定する、汚染区域や航空機内等でも使用可能な超軽量センサー | 2029 | 2031 |

|

| A2 | 個人の心理状態や感覚・味覚などを記録し、共有できる体験伝達メディア | 個人の体験を、感覚情報のみならず、そのときの心理状態なども含めて生々しい肌感覚として記録し、それを編集・伝達・体験・共有できるようにするメディア | 2030 | 2033 |

|

| A3 | 発話ができない人や動物等が言語表現を理解したり、自分の意志を言語にして表現することができるポータブル会話装置 | 発話ができない人や動物が言語表現を理解したり、自分の意志を言語にして表現したりすることができるポータブル会話装置 | 2031 | 2034 |

|

資料:科学技術・学術政策研究所「第11回科学技術予測調査」を基に文部科学省作成

- ※1 「科学技術的実現」とは、所期の性能を得るなど技術的な環境が整うこと。

- ※2 「社会的実現」とは、実現された技術が製品やサービス等として利⽤可能な状況となること。

地域単位のエネルギー管理や遠隔医療等のインフラが整い、多様な人々が障壁なく好きな場所で安心して働き、暮らしている。また、即時自動翻訳技術やナビゲーションシステム等によって情報格差やコミュニケーション上の課題が解決され、様々な国の人々と何不自由なく協調している。

| 番号 | 解説 | 科学技術トピック | 科学技術的 実現時期 |

社会的 実現時期 |

主な SDGs |

|---|---|---|---|---|---|

| A4 | 遠隔で、認知症などの治療や介護が可能になる超分散ホスピタルシステム | 病変部位の迅速識別能力の向上と早期発見が可能となる、非侵襲診断機器のコンパクト化とAI導入 | 2026 | 2028 |

|

| 遠隔で、認知症などの治療や介護が可能になる超分散ホスピタルシステム(自宅、クリニック、拠点病院との地域ネットワーク) | 2028 | 2030 |

|

||

| A5 | あらゆる言語をリアルタイムで翻訳・通訳できるシステム | 画像認識と音声認識が融合したリアルタイム自動翻訳 | 2027 | 2029 |

|

| A6 | 遠隔地の人やロボットを自在に操れる身体共有技術 | 誰もが遠隔地の人やロボットの動作の一部若しくは全身を自在に操り、身体の貸主や周囲の人と協調して作業を行うことができる身体共有技術 | 2030 | 2033 |

|

| A7 | 視覚障がい者や高齢者が安心して自由に移動できるナビゲーションシステム | 高齢者や視覚障がい者が安心して自由に行動できる情報を提供するナビゲーションシステム | 2025 | 2028 |

|

| A8 | 自律型都市におけるエネルギーコントロール | 小都市(人口10万人未満)における100%再生エネルギーのスマートシティ化を実現する、スマートグリッド制御システム | 2029 | 2033 |

|

資料:科学技術・学術政策研究所「第11回科学技術予測調査」を基に文部科学省作成

観測・予測・シミュレーション等に基づくリスク管理、心身データに基づく健康アドバイス等、データやAIの力で人の命や健康が守られるようになっている。また、デジタル化により教育機会が拡大し、データを活用して労働効率も飛躍的に向上している。

| 番号 | 解説 | 科学技術トピック | 科学技術的 実現時期 |

社会的 実現時期 |

主な SDGs |

|---|---|---|---|---|---|

| B1 | 人工衛星を活用したリアルタイムの災害リスク評価システム | 人工衛星・気象観測データ等を活用したリアルタイムの高空間・高時間解像度気象予測と災害リスク評価システム | 2028 | 2030 |

|

| 準天頂衛星の測位データを利用し、国土や大型構造物の変化や災害時の変状をリアルタイムで定量的に判定する技術 | 2028 | 2029 |

|

||

| B2 | 誰でも、いつでも、どこでも、個人の能力・興味に合わせた学びに対応できるデジタル環境 | 全ての国民がITリテラシーを身に付けることによる、誰もがデジタル化の便益を享受できるインクルーシブな社会の実現とIT人材不足の解消 | 2028 | 2032 |

|

| 教育にAI・ブロックチェーンが導入され、学校の枠を超えた学習スタイルが構築され、生涯スキルアップ社会の実現 | 2028 | 2032 |

|

||

| 全ての書籍が電子ブックとなる(紙による本の消滅) | 2028 | 2032 |

|

||

| B3 | 話し言葉でも文脈を捉えた文章に自動整理・文字化できるAIシステム | 非定形の文章・会話から所望の情報を抽出できる自然言語処理技術 | 2026 | 2029 |

|

| B4 | 人の心身の状態を分析しすぐにアドバイスしてくれる超小型デバイス | 運動や記憶、情報処理、自然治癒など、人の心身における各種能力を加速・サポートするための、センシング・情報処理・アクチュエーション機能が統合された超小型HMI(ヒューマン・マシン・インターフェイス)デバイス | 2029 | 2032 |

|

資料:科学技術・学術政策研究所「第11回科学技術予測調査」を基に文部科学省作成

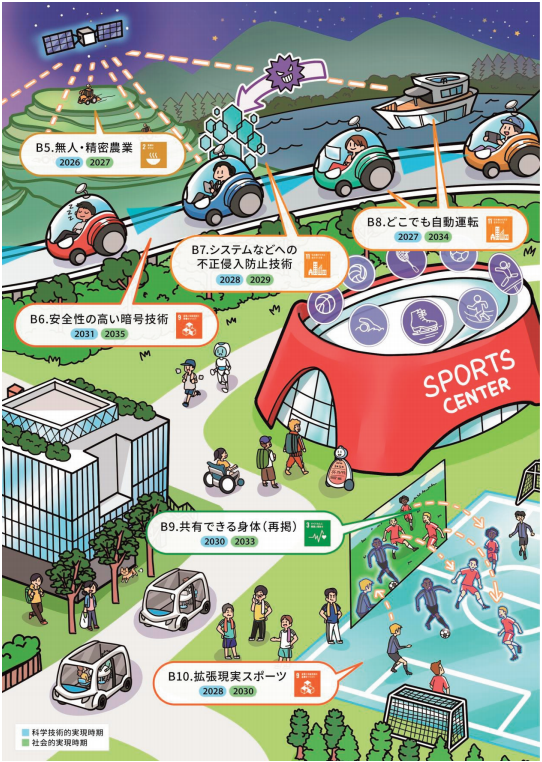

まるで自分がそこにいるかのように振る舞うロボットや、それを活用した拡張現実スポーツ等、その場に居合わせない人々が共に活動する新しい働き方や遊び方が生まれている。また、人とロボットの調和も進み、無人・精密農業や安全な自動運転も生活の一部として定着している。

| 番号 | 解説 | 科学技術トピック | 科学技術的 実現時期 |

社会的 実現時期 |

主な SDGs |

|---|---|---|---|---|---|

| B5 | IoTを利用した精密農業の普及 | 自動運転トラクタ等による無人農業、IoTを利用した精密農業の普及と、それらを通じて取得した環境データ等に基づいた環境制御システム | 2026 | 2027 |

|

| B6 | 量子情報通信技術に基づく安全性の高い自動運転システム | 量子情報通信技術の発展により、ICTシステムの安全性の根拠が、既存の暗号技術に基づくものから、量子技術等に基づく新たな安全性のフレームワークへ置換 | 2031 | 2035 |

|

| B7 | コンピュータシステム等への不正侵入を防止する技術 | 重要インフラ、自動車などの制御システムや個人用IoT機器・サービスに対し不正な侵入を防止する技術(不正な通信の実現確率を事実上無視できる程度に低減する技術) | 2028 | 2029 |

|

| B8 | 場所を限定せず操作できる自動運転システム | レベル5の自動運転(場所の限定なくシステムが全てを操作する) | 2030 | 2034 |

|

| 自律航行可能な無人運航商船 | 2027 | 2031 |

|

||

| B9 | 遠隔地の人やロボットを自在に操れる身体共有技術(再掲) | 誰もが遠隔地の人やロボットの動作の一部若しくは全身を自在に操り、身体の貸主や周囲の人と協調して作業を行うことができる身体共有技術 | 2030 | 2033 |

|

| B10 | 過去の自分自身や偉人、遠隔地の人、ビデオゲームのキャラクターなどと競うことができる拡張現実スポーツ | 過去の自分自身や偉人、遠隔地の人、ビデオゲームのキャラクターなどと競うことが可能な実空間上での自然な情報提示によるAR(拡張現実)スポーツ | 2028 | 2030 |

|

資料:科学技術・学術政策研究所「第11回科学技術予測調査」を基に文部科学省作成

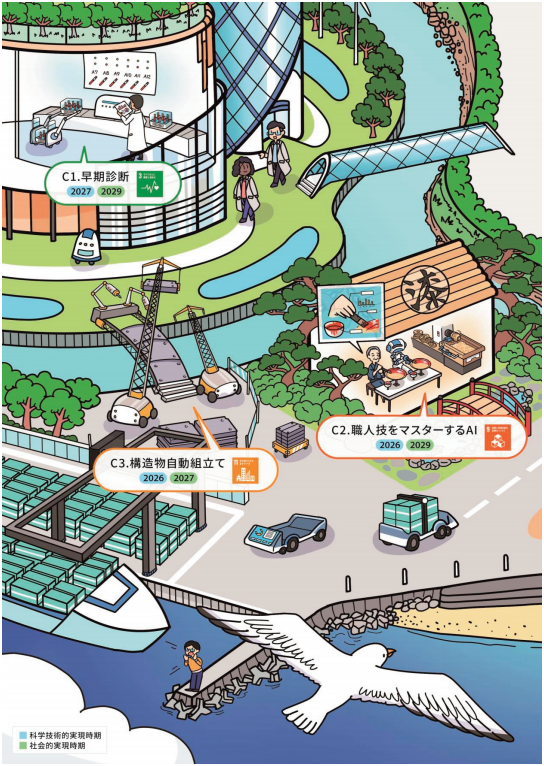

専門技能のデジタル化やロボット等の支援により、誰もが高度な専門性を身に付けられる。一方で、人と調和したロボットも人間の技術を学んでおり、人の代わりに構造物を組み立てたり、匠(たくみ)の技を再現したりすることが可能になっている。

| 番号 | 解説 | 科学技術トピック | 科学技術的 実現時期 |

社会的 実現時期 |

主な SDGs |

|---|---|---|---|---|---|

| C1 | 血液分析によるがんや認知症の早期診断 | 血液による、がんや認知症の早期診断・病態モニタリング | 2027 | 2029 |

|

| C2 | 2026 | 2029 |

|

||

| C3 | 2026 | 2027 |

|

資料:科学技術・学術政策研究所「第11回科学技術予測調査」を基に文部科学省作成

体内情報モニタリングデバイスによって、常に適切な健康管理ができ、万が一のことがあっても生体適合材料や臓器製造による身体機能の回復が可能になっている。ロボットによる支援も合わさり、個人の可能性が大きく広がっている。

| 番号 | 解説 | 科学技術トピック | 科学技術的 実現時期 |

社会的 実現時期 |

主な SDGs |

|---|---|---|---|---|---|

| C4 | 移植が可能な臓器の3Dプリント | 3Dプリント技術を用いた再生組織・臓器の製造(バイオファブリケーション) | 2031 | 2034 |

|

| C5 | 生体に完全に融合し、不自由なく生活できる義体 | 全ての皮膚感覚の脳へのフィードバック機能を備えた義手 | 2032 | 2036 |

|

| ナノテクノロジーによる生体人工物界面制御の精密化に基づく、高機能インプラント機器やドラッグデリバリーシステム(DDS)技術を可能とする高度な生体適合性材料 | 2029 | 2032 |

|

||

| C6 | 薬物動態・がんマーカー・感染・血液成分をモニタリングするウェアデバイス | 体内情報をモニタリングするウェアラブルデバイス | 2028 | 2031 |

|

| C7 | アーカイブされた職人技を教えてくれる農業ロボット | 2026 | 2029 |

|

|

| 初心者でも使える機械学習活用基盤の普及 | 2024 | 2025 |

|

||

| C8 | 身体の負担度が高く高度な育成・収穫技術を代替する自立型農業ロボット | 人間を代替する農業ロボット | 2026 | 2029 |

|

資料:科学技術・学術政策研究所「第11回科学技術予測調査」を基に文部科学省作成

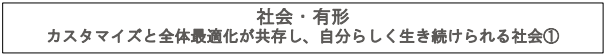

多品種少量3Dプリント等による効率的な個別生産、レアメタル回収等による資源循環、再生可能エネルギーや食品3Dプリント等が普及し、個人の欲求に沿いながら持続可能なシステムが構築されている。

| 番号 | 解説 | 科学技術トピック | 科学技術的 実現時期 |

社会的 実現時期 |

主な SDGs |

|---|---|---|---|---|---|

| D1 | カスタマイズされた製品を大量生産並みのコストでできる3Dプリント | 従来の大量生産技術と同等の生産性を有する付加製造(3Dプリント)技術 | 2027 | 2030 |

|

| D2 | 収穫した作物を、ドローンで集荷場所等に自動運搬するシステム | 三品産業、サービス産業、物流産業に作業用ロボットが広く普及することによる、無人工場、無人店舗、無人物流倉庫、無人宅配搬送の実現 | 2026 | 2029 |

|

| D3 | 小型電子機器類、廃棄物などからレアメタルを回収・利用する技術 | 小型電子機器類、廃棄物・下水汚泥焼却飛灰からレアメタルを合理的に回収・利用する技術 | 2028 | 2031 |

|

| D4 | 人工食材をベースに、オーダメイドで製造する3Dフードプリント | 人工肉など人工食材をベースに、食品をオーダメイドで製造(造形)する3Dフードプリント技術 | 2028 | 2030 |

|

| D5 | エネルギー効率20%以上の人工光合成技術 | CO2の還元による再資源化(燃料や化学原料を合成)をエネルギー効率20%以上で可能とする、光還元触媒及び人工光合成 | 2036 | 2039 |

|

| D6 | 大容量の発電が可能な洋上浮体式風力発電 | 50MW級洋上浮体式風力発電 | 2028 | 2032 |

|

資料:科学技術・学術政策研究所「第11回科学技術予測調査」を基に文部科学省作成

気象観測と災害予測、再生可能エネルギーによる水素製造や長寿命二次電池等のエネルギー問題対応、劣化や損傷を自己修復できる構造物、ドローンによる都市部の新しい輸送手段等、平時にも災害発生時にも対応できる持続可能な社会になっている。

| 番号 | 解説 | 科学技術トピック | 科学技術的 実現時期 |

社会的 実現時期 |

主な SDGs |

|---|---|---|---|---|---|

| D7 | 経年劣化・損傷を自己修復できる構造材料 | 経年劣化・損傷に対する自己修復機能を有し、ビル等の建築構造物の機能を維持できる構造材料 | 2033 | 2035 |

|

| D8 | 経済的かつ大規模安定供給可能な長期の水素貯蔵技術 | 経済的かつ大規模安定供給可能な長期の水素貯蔵技術 | 2032 | 2034 |

|

| D9 | 太陽光・風力発電の余剰電力を用いた水素製造 | 太陽光・風力発電の余剰電力を用いた水素製造 | 2027 | 2031 |

|

| D10 | 交換不要な長寿命かつ低コストの二次電池 | 電気自動車のための交換不要な長寿命かつ低コストの二次電池 | 2029 | 2032 |

|

| D11 | 都市部で人を運べるドローン | 都市部で人を運べる「空飛ぶ車・ドローン」 | 2029 | 2033 |

|

| D12 | 豪雨・活火山・地震などの自然災害の発生時期、被害の予測技術 | 局地的短時間豪雨の高精度予測に基づく斜面崩壊及び土構造物のリアルタイム被害予測 | 2027 | 2029 |

|

| IoT機器を活用した大規模な地震災害時のリアルタイム被害把握・拡大予測システム | 2026 | 2028 |

|

||

| 日本国内の全火山に対し、次に噴火しそうな、若しくはしそうにない火山を見いだすための切迫度評価 | 2031 | 2033 |

|

||

| マグニチュード7以上の内陸地震の発生場所、規模、発生時期(30年以内)、被害の予測技術 | 2037 | 2036 |

|

資料:科学技術・学術政策研究所「第11回科学技術予測調査」を基に文部科学省作成

※科学技術的実現時期と社会的実現時期は、調査の特性上、逆転することもあり得る。

コラム1-5 過去の科学技術予測調査が描いた“未来”

文部科学省 科学技術・学術政策研究所の「科学技術予測調査」では、30年以内の実現が期待される科学技術に関する専門家アンケート(デルファイ調査)を継続的に実施している。昭和46年(1971年)から平成4年(1992年)までの計5回の調査で取り上げた約4,300件の科学技術トピック(以下「トピック」という。)について平成21年(2009年)12月に検証した結果、約7割のトピックが実現(部分的な実現を含む。)していた。実現例としては、惑星等無人探査、壁掛けテレビ、携帯電話、ヒトゲノム解読、デジタルカメラなどがある。

実現したトピックの例

| 調査年 | トピック |

| 昭和46年 (1971) |

天・海・冥王星周辺への無人機器による探査が行われる。(1999年/1986年天王星、1989年海王星、2015年冥王星に最接近) |

| 昭和52年 (1977) |

20インチのテレビの厚さが10cm以内に納まって、壁に掛けられるテレビが普及する。(1993年/2000年頃普及価格帯の壁掛け可能な液晶テレビ登場) |

| 昭和57年 (1982) |

任意の場所から送受信可能なポケット・テレホンが実用化される。(1992年/1990年頃超小型携帯電話機登場) |

| 昭和62年 (1987) |

ヒト染色体のDNAの全塩基配列が決定される。(2003年/2003年ヒトゲノム解読完了宣言) |

| 平成4年(1992) | 電子カメラが塩化銀フィルム、印画紙に替わり、写真用の銀の需要が激減する。(2003年/1990年代中頃に普及価格帯のデジタルカメラ登場) |

*カッコ内は、(調査時の実現予測年/実際の実現状況)

実現に至らなかったトピックについても、その要因を以下のとおり、分析検討している。社会変化や科学技術の潜在可能性を想定した上で長期的な視点から研究開発の方向性を検討するとともに、急速な変化に対応できる柔軟性を持つことの重要性がうかがえる。

実現していない理由別のトピックの例

| 調査年 | トピック | 理由 | 調査時の 実現予測年 |

| 昭和52年 (1977) |

がん細胞の転移阻止技術が実用化される。 | 技術的問題(確実にがん細胞の転移を阻止できる技術の未確立) | 1993 |

| 平成4年 (1992) |

深海底に賦存する鉱物資源(マンガン、熱水鉱石、コバルト、クラスト等)の調査が進み、それらのいずれかを経済的に採取する技術が実用化される。 | コスト等問題(陸域での採取と比してコスト高) | 2006 |

| 平成4年 (1992) |

光ファイバジャイロを用いた自動車ナビゲーション装置が普及する。 | 代替技術出現(GPSの利用解放) | 2004 |

| 昭和62年 (1987) |

衛星放送又は地上放送により電子新聞(加入者のみ受け取れるスクランブル方式)が普及する。 | ニーズ小(インターネットの普及) | 2001 |

お問合せ先

科学技術・学術政策局企画評価課