- 現在位置

- トップ > 白書・統計・出版物 > 白書 > 科学技術白書 > 令和元年版科学技術白書 > 第3章 基礎研究を支え、進展させる技術

第3章 基礎研究を支え、進展させる技術

本章では、基礎研究を支える重要な技術について事例を概観し、両者が車の両輪として機能し、基礎研究が進展している姿に触れる。基礎研究における仮説と検証は、様々な現象の背後にある法則を発見しようとするものである。これは真理の探究という言葉で表現され、これまでに多くの法則を解明してきた。どのような分野においても、計測や実験手法の限界に突き当たると基礎研究は進展しなくなる。この限界を突破する重要な要素の一つが、計測や実験手法の革新につながる新しい技術である。これまでにも、基礎研究における多くの課題解決のために新しい技術が期待され、実際に基礎研究は新しい技術によってフロンティアを拡大し、飛躍的かつ非線形な発展を遂げてきた。

顕微鏡の分解能の歴史を例とすると、顕微鏡の始まりは光学顕微鏡であり、その分解能の限界値は可視光の波長で決まり、約200nmであった。この限界を突破したのは電子顕微鏡であった。電子顕微鏡では可視光に替えて電子線を用い、その加速電圧を高くすることで分解能は0.1nmにまで向上した。近年、電子顕微鏡の分解能を更に向上するために収差補正技術という新しい技術が開発され、分解能は0.05nmにまで向上している。このように、顕微鏡の分解能は、電子顕微鏡の開発と、電子顕微鏡における収差補正技術という新しい技術により、これまでに2段階の非線形な発展を遂げている(第1‐3‐1図)。

現在、基礎研究の最前線で用いられる最新の測定機器や実験装置の中には、我が国の世界シェアが比較的低いものもあるが、それらの中枢で用いられている先端の部品やデバイスについては、我が国は比較的高い世界シェアを獲得している。これは、我が国の技術力が、世界中で行われている基礎研究の日々の進展に大いに貢献しているとも言え、今後、この強みを生かし、最新の測定機器や実験装置についても我が国の世界シェアを高めることが期待される。また、近年の最先端技術には、非常に高価なものが多く、基礎研究を行うのに必要な費用が高額になっている。また、最先端技術を使いこなすためには高い専門性を求められるものが多数存在する。そのため、今後、それら最先端の技術を有効活用するためには、高額機器を共同利用するための体制と仕組み作りや、技術者の確保と育成が重要となってきている。

1 新しい物理学の扉を開いた検出器(光電子増倍管と超純水)

2002年(平成14年)、新しい視点で宇宙の謎に迫るニュートリノ天文学の扉を開いた功績により、小柴昌俊・東京大学名誉教授がノーベル物理学賞を受賞した。ニュートリノは検出が非常に難しく、1930年に理論的に存在が予言されて以来、様々な検出方法や設備が世界中で検討された。その一つが、1983年(昭和58年)に岐阜県神岡鉱山の地下に建設された「カミオカンデ」である。カミオカンデはもともと陽子崩壊を観測するために建設されたが、鉱山の地下に大量の超純水を貯え、ごく稀(まれ)にニュートリノと相互作用した際などに生じる微弱な光(チェレンコフ光)を光電子増倍管で捉えることが可能であり、ニュートリノの検出にも用いられるようになった。

カミオカンデの設計が始まった当初、国内外のメーカーから入手できる光電子増倍管は、最大で3~5インチ径であった。しかし、競合グループを上回る結果を出すためには、より大きな光電子増倍管が必要であることが判明した。そこで、20インチ径の光電子増倍管をメーカーに特注品で開発依頼した。この前代未聞の大きさの光電子増倍管の開発には様々な革新的なアイデアが盛り込まれ、依頼から2年半余りで開発が完了した。また、良好な測定精度を実現するには、貯える水は不純物を極限まで除去した超純水である必要があったため、何種類ものフィルターや浄水設備を新たにメーカーで開発する必要があった。この二つの技術により、ニュートリノの検出につながる微弱な光を捉えることが可能となった。

1987年(昭和62年)1月、カミオカンデがニュートリノ検出のための稼働を開始し、その約1か月後となる同年の2月23日、地球から16万光年先の超新星1987Aの爆発が突如観測され、その際に発生したニュートリノをカミオカンデで検出することができた。このときに検出したニュートリノは僅か13秒間で11個だったが、エネルギー、方向及び検出頻度から、その発生源は1987Aであると特定できた。これは、小柴教授の定年退職の僅か約5週間前の出来事であった。超新星爆発に伴うニュートリノの検出は人類初であり、ニュートリノ天文学という新たな物理学の扉を開くことにもつながった。

現在、カミオカンデよりも大規模で高性能な「スーパーカミオカンデ」が稼働している(第1‐3‐2図)。光電子増倍管も改良され、条件次第では月面から照射した懐中電灯の光をも検出可能である。スーパーカミオカンデにより、ニュートリノに質量があることを実験的に示すことができ、梶田隆章・宇宙線研究所長らの2015年(平成27年)のノーベル物理学賞受賞につながった。さらに、スーパーカミオカンデよりも大規模で高性能な「ハイパーカミオカンデ」の建設が計画されている。その他、南極の地下の膨大な量の氷を用いたニュートリノ検出装置である「IceCube(第1‐3‐3図)」も国際共同実験で稼働中であり、そこでも光電子増倍管が使用されている。スーパーカミオカンデと比較すると、ニュートリノの衝突対象がはるかに大きいので、より高エネルギーのニュートリノを検出することが期待されている。

なお、光電子増倍管はニュートリノの検出以外の多くの用途にも使われている。例えば、大気中の窒素酸化物や硫黄酸化物の濃度測定、自動運転向けのレーザーレーダー(LIDAR(※1))、医療用PET(※2)やX線画像診断等が挙げられ、今後も多岐にわたる分野で重要な機器になると考えられる。

光電子増倍管

提供:東京大学宇宙線研究所

- ※1 Laser Imaging Detection and Ranging

- ※2 Positron emission tomography(陽電子放射断層撮影法)

2 光学実験に不可欠な機器(回折格子:グレーティング)

回折格子(グレーティング)は、基板の表面に多数の平行な溝を等間隔で配列して構成する、光の集光や分散を目的とした光学分野のキーデバイスである。近年では、ナノメートル精度の微細加工技術も適用されており、また、より高性能化のために溝を非等間隔で配置する構成も開発されている。高強度のパルスレーザーを実現するチャープパルス増幅(Chirped Pulse Amplification)技術開発の成果によって2018年にノーベル物理学賞を受賞者した仏ロチェスター大学のジェラール・ムル教授の研究においても、グレーティングは必要不可欠な機器であった。この研究では、高強度のパルスレーザーを扱うためグレーティングの耐久性の向上が課題であったが、メーカー側での研究開発の結果、必要な耐久性を確保でき、高強度のパルスレーザーの実現へつながった。ムル氏はノーベル賞受賞の記念として、長年にわたり実際に実験で使用していたグレーティングをノーベル博物館に寄贈している(※3)。

グレーティングとムル教授

提供:株式会社堀場製作所

チャープパルス増幅のスキームでは、まず、入力パルスをグレーティングで分光し、単位時間当たりのエネルギーを下げる。次に、光増幅器で振幅を増幅する。最後に、グレーティングで集光することで高強度のパルスレーザーを実現する(第1‐3‐4図)。チャープパルス増幅技術が登場する前は、高強度のパルスレーザーを実現するには複数の発振器と増幅器が必要であり、高強度のパルスレーザーの増幅を繰り返すため光学素子を損傷する可能性があった。また、装置全体の大きさは体育館ほどにもなった。しかし、チャープパルス増幅技術により、光学素子を損傷することなく、机上サイズの装置で従来の1,000倍の強度のパルスレーザーを発生させることが可能となった。

現在、高強度パルスレーザーは、様々な分野で利用されている。材料分野では、電子機器における基板回路の微細加工に用いられており、昨今の携帯電話やデジタルカメラの小型化には欠かせない技術となっている。そのほか、炭素繊維強化複合材料(CFRP(※4))の加工や、3Dプリンタにも用いられている。また、医療分野では、白内障手術やがん治療にも用いられ始めている。高強度パルスレーザーの用途は今後も様々な分野に広がることが期待されており、今後もグレーティングの重要性は増していくと考えられる。

- ※3 http://www.horiba.com/jp/corporate-news/news/article/58453/

- ※4 Carbon Fiber Reinforced Plastics

3 タンパク質を生きたまま発光させる方法(緑色蛍光タンパク質:GFP)

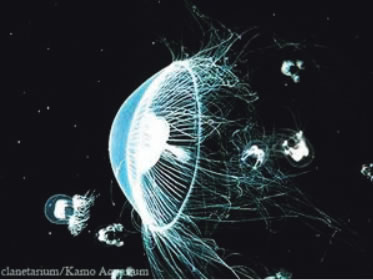

生物の細胞内で作られるタンパク質は多くの生物を構成する基本物質であり、観察によるその機能の解明は、生命科学に関する基礎研究において非常に重要である。しかし、一般にタンパク質は無色透明なため、様々な可視化方法が検討されてきた。そのうち、今や生命科学に関する基礎研究を支える存在となっているのが、下村脩・米国ボストン大学名誉教授がオワンクラゲから発見し、その功績により2008年(平成20年)のノーベル化学賞受賞につながったGFP(Green fluorescent protein:緑色蛍光タンパク質)である。下村氏は、GFPの研究のために、19年かけて家族総出で実に85万匹ものオワンクラゲを採取した。研究に対する下村氏のこれほどまでの情熱の源は、「オワンクラゲが光る原理を解明したい」という純粋な知的好奇心であった。このことから、GFPは学術研究に始まり、その成果が様々な分野の発展に寄与した好事例であると言える。

GFPが実用化される前にも多数の可視化方法が存在したが、基本的に可視化のためには対象の生命活動を停止させることが前提であった。この前提を覆したのがGFPであり、遺伝子操作によりGFPと観察対象のタンパク質を紐付けることにより、対象が生きた状態のまま、そのタンパク質の位置や挙動を観察することが可能となった。この点が、今やGFPが生命科学の基礎研究に不可欠な技術となっている主な理由である。また、通常のGFPの蛍光発光色は緑色であるが、現在ではGFPの構造の一部の改変等により、緑以外の多くの色の蛍光を得ることができ、異なるタンパク質の挙動を同時に観察することが可能となっている。

オワンクラゲ

提供:鶴岡市立加茂水族館

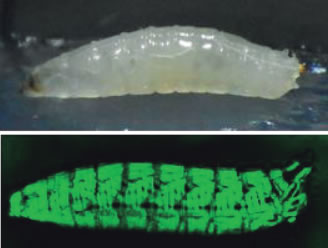

ショウジョウバエの幼虫

上:外観、下:GFPで蛍光発光した状態

提供:東京大学大学院新領域創成科学研究科

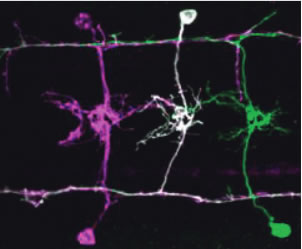

3色に色分けさせたショウジョウバエの神経細胞

提供:東京大学大学院新領域創成科学研究科

4 ありのままの状態のタンパク質を観察する手法(クライオ電子顕微鏡法)

タンパク質を分子レベルで観察し、その分子構造を理解することは生命科学の基礎研究を進める上で重要であり、その成果は創薬等の様々な分野に応用されている。本節では、それを可能とする技術の一つとして、近年の生命科学の基礎研究を大きく進展させているクライオ電子顕微鏡法(クライオ電顕法)について説明する。

電子顕微鏡の分解能は、一般的なタンパク質を分子レベルで観察するには十分である。しかし、電子線を扱うため、タンパク質を真空中に配置する必要があり、真空中では水分が蒸発してタンパク質の状態が変化してしまうという課題があった。これを解決する手法の一つがクライオ電顕法であり、開発に関係した3名はその功績により2017年のノーベル化学賞を受賞した。クライオ電顕法の登場により、これまで未知であった様々なタンパク質の分子構造が続々と明らかになっている。

まず、タンパク質溶液を金属メッシュに移し、特殊な方法で冷却する。そうすると、タンパク質中の水分はガラス質となって真空中でも蒸発しなくなり、同時にタンパク質の分子がメッシュ間の薄膜内にほぼ2次元状に分布し、一つひとつの分子の観察が可能となる(第1‐3‐5図)。各分子は各々ランダムな方向を向いているため、観察で得られる画像データを単純に重ね合わせるだけでは、タンパク質の分子構造は分からない。しかし、クライオ電顕法では、得られる何千~何万もの画像データを特殊な画像処理アルゴリズムにかけ、各画像の相関を解析することにより、そのタンパク質の分子構造に関して解像度を超える情報を得ることを可能にした(第1‐3‐6図)。

このように、クライオ電顕法は既存の電子顕微鏡を用いる測定方法であり、新規の試料凍結方法と画像処理方法の組合せで成り立っている。しかし、その実現には、測定方法のアイデアだけではなく、高感度な電子線の検出器というハードウェアと、特殊な画像処理アルゴリズムというソフトウェアの高性能化も必要な要素であった。これらの発展は、電子部品の小型化や高性能化、及び計算機の高機能化という基礎研究により支えられている。つまり、基礎研究を支えるクライオ電顕法もまた、他の基礎研究によって支えられていると言うことができ、基礎研究の重要さがあらためて示されている。

5 X線構造解析の効率を飛躍的に向上させる測定手法(結晶スポンジ法)

分子構造を正確に知ることは、自然科学研究における最重要かつ不可欠な基本工程である。単結晶X線構造解析法は分子の3次元構造を直接情報として与えてくれる最も信頼性の高い手法であるが、この手法には「試料の結晶化」という測定技術上の不可欠条件がある。単結晶の作成は試行錯誤の繰り返しであり、X線結晶構造解析の「100年問題」と言えるほどの難題を研究者に与えてきた。これを解決する画期的な測定手法が、東京大学の藤田誠・東京大学卓越教授らにより近年開発された結晶スポンジ法である。藤田氏は結晶スポンジ法を開発した功績により、2019年(平成31年)の恩賜賞・日本学士院賞受賞者に選ばれている。また、この技術の誕生の背景にある、「配位結合駆動の自己組織化物質創製」の功績に対して、同氏はノーベル賞の前哨(ぜんしょう)戦とも言われるウルフ賞を2018年(平成30年)に受賞している。

結晶スポンジ法は、結晶スポンジと呼ばれる多孔性結晶に溶液状態の試料を流し込み、結晶を鋳型として試料の周期配列を作り出す手法であり、結晶化の工程を経ることなくX線回折の測定を行い、対象化合物の分子構造を観測できる(第1‐3‐7図)。この「あらかじめ周期配列した空間に試料を流し込む」という原理により、同氏はX線構造解析の100年問題を解決した。加えて、結晶スポンジ法では、微小結晶1粒を用いて回折実験を行えるため、測定に必要な試料の量を大幅に減らすことができる。この特長は、自然界から微少量単離される成分の構造決定を行う天然物化学分野において大きく発揮され、短期間で数十件を超える天然化合物の構造決定がなされた。また、多数成分の混合物との親和性スクリーニングを組み合わせることにより、天然物単離構造決定のワークフローの効率を飛躍的に向上した。

結晶スポンジ法の登場により、学術界はもとより、製薬企業を中心に産業界活用の機運が急速に生まれ、結晶スポンジ法発展研究の場を提供する東京大学社会連携講座の設立や、文部科学省の関連事業への技術移転が実現した。今後も、分子が関与するあらゆる自然科学研究の発展に大きく寄与することが期待されている。

お問合せ先

科学技術・学術政策局企画評価課

-- 登録:令和元年07月 --