- 現在位置

- トップ > 白書・統計・出版物 > 白書 > 科学技術白書 > 平成30年版科学技術白書 > 第1章 科学技術イノベーションの基盤的な力の現状・課題

第1章 科学技術イノベーションの基盤的な力の現状・課題

第1章 科学技術イノベーションの基盤的な力の現状・課題

第1節 なぜ、基盤的な力の強化が必要なのか

1 科学技術イノベーション創出に向けた基盤的な力の役割

科学技術はこれまでも人類社会全体の発展に貢献してきた。地球温暖化問題やエネルギー問題など人類全体で立ち向かわなければならない課題に対して、今後、科学技術への期待は極めて大きい。特に天然資源に恵まれない我が国においては、科学技術によって未来を拓くべく「科学技術創造立国」の実現を目指してきており、これまでも経済・社会の持続的発展や社会福祉の向上に大きく貢献してきた。今後も「世界で最もイノベーションに適した国」の実現に向けて、持続的な成長と地域社会の自律的な発展、国及び国民の安全・安心の確保と豊かで質の高い生活の実現、地球規模課題への対応と世界の発展への貢献、更には知の資産の持続的創出を目指していくために、科学技術がより一層重要となる。

21世紀に入り、情報通信技術の急激な発展や、IoT、ロボット、AIなどの技術の進展は人々のライフスタイルや産業構造にも大きな変革を与え、更にはグローバル化が一層進む中で、社会の様々な活動が国境を越えて展開され、社会・経済の構造が大きく変化している。こうした動きは相互に関連し合い、加速しながら進展し、科学技術イノベーションの創出にも大きな影響を与えている。

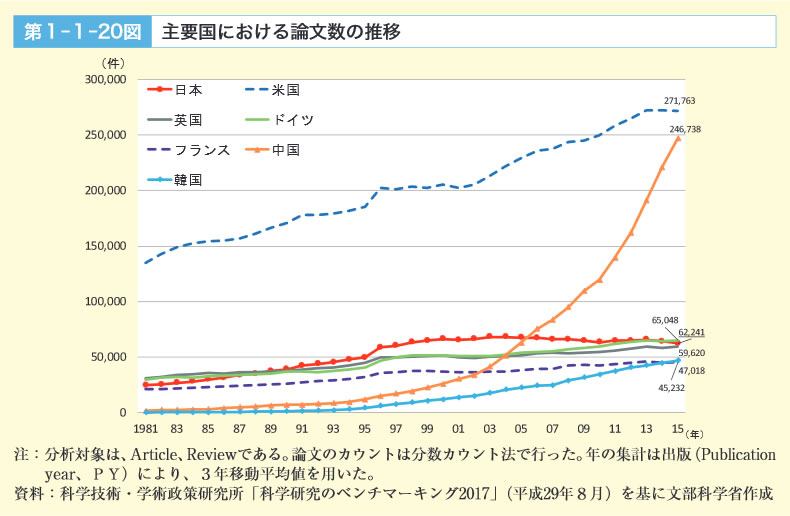

このような中で、我が国においては、論文数の減少や、論文の質の高さを示す指標の一つである被引用数Top10%補正論文数の国際シェアの減少など、研究力に関する国際的地位の低下の傾向が伺える。2017年3月にNature誌においても、科学論文の国際シェアの低下など、日本の科学研究が近年失速している旨の指摘が掲載された。

一方、我が国が科学技術イノベーションを持続的に創出していくためには、様々な状況変化や新たな課題に対して、柔軟かつ的確に対応できる、基盤的な力が必要であり、第5期科学技術基本計画(平成28年1月22日閣議決定。以下「科学技術基本計画」という。)においては、その基盤的な力の強化に向け、人材力の強化、知の基盤の強化、資金改革の強化を掲げている。

21世紀に入って以降、自然科学系のノーベル賞において、我が国は米国に次いで世界で2番目に多くの受賞者を輩出してきた。これまで、独創的かつ挑戦的な研究を粘り強く進めてきた優れた研究者の活動が、世界的にも評価の高い成果へと結実している。こうしたノーベル賞に繋(つな)がる研究成果のみならず、我が国においては、これまでも幅広い分野で優れた研究成果を創出してきたが、これらを支えてきたのは、言うまでもなく「人」である。新たな知識や価値を生み出し、イノベーション創出を加速する人材力は、基盤的な力の要である。

また、知の基盤としては、これまで我が国において、学術研究と基礎研究の着実な推進により、イノベーションの源泉として多様で卓越した知を生み出してきた。加えて、先端的な研究施設・設備、情報基盤等を整備するとともに、その共用促進など、科学技術イノベーションに関する制度や仕組みを措置することにより、優れた研究活動を支えてきた。

更に、研究資金については、官民あわせて研究開発投資を着実に措置してきており、総務省が取りまとめた科学技術研究調査報告によれば、平成28年度では総額で19兆円の研究開発投資を行っている。特に政府負担の資金としては、大学等の運営費交付金など、研究や教育を安定的・継続的に支える基盤的経費と、優れた研究や特定の目的に資する研究を推進するための公募型資金があり、これらは共に科学技術イノベーション活動の根幹を支えてきた。

このように「人材力」「知の基盤」「研究資金」といった基盤的な力は科学技術イノベーション創出に向けて重要な役割を果たしてきた。

2 イノベーションのプロセスの多様化やスピードの加速

近年、研究成果が社会実装へと至るまでの知の移転プロセスの多様化や、そのスピードが加速している。

例えば、ベンチャー企業においては、一般に経営のスピード感が早いと言われている。柔軟な組織の中で迅速な意思決定とリスクをとる経営が可能であるため、こうした強みを活かしつつ、優れた研究力や挑戦的なアイデアを用いて、新しい技術をいち早く市場に投入することができる。時に既存のビジネスモデルを破壊し、新しい市場を開拓しつつ目覚ましい成長を遂げるものもある。

特に近年では、情報通信基盤の普及により、インターネットによって世界中の市場へのアクセス・販路の拡大が容易になるほか、資金調達や人材の獲得もより迅速に実行することが可能となる中で、起業するためのコストが格段に低くなっていることもあり、世界においてはベンチャー企業の動きが活発になっている。

2000年代以降、こうした動きが顕著であったのが、米国シリコンバレーを中心に拠点を構えるIT企業であり、グーグルやアップル、フェイスブックといった、いわゆるメガベンチャーである。これらの企業の共通点は、ITをベースとしながら、それぞれのビジネスモデルにおいてプラットフォームの中核の地位を確立し、創業後急成長を遂げていることであり、今や世界の時価総額のランキングでも上位を占めている。

また、これらの企業の最近の動向としては、ITのみならず、テクノロジー分野全般で積極的な投資を行っており、優れた技術力と研究人材を抱えるベンチャー企業への出資やM&Aを加速している。昨今、話題となった事例として、2014年にグーグルに買収されたディープマインド(DeepMind)は、英国のAI関連のベンチャーであり、人間のプロの囲碁棋士に初めて勝利したAIプログラムのアルファ碁(AlphaGo)を開発した企業である。

こうした買収において、買収されたベンチャーとしては、多額の資金が必要となる開発フェーズを大企業に頼ることができるため、研究成果の短期間での社会実装が可能となる場合もある。このような大企業によるベンチャー出資やM&Aなどのオープンイノベーションは、シリコンバレーに限定した話ではなく、グローバル化が進む中で、我が国を含め、世界中で優れた人材、研究成果の獲得競争が加速している。

従前、研究成果が社会実装へと至るプロセスについては、基礎研究の成果から、実用化を目指した応用・開発研究という順番を経て、最終的に製品の販売に至るという古典的な線形モデルで説明されることもあった。しかしながら、先述の通り、ベンチャー企業やオープンイノベーションの潮流において、基礎的な研究成果が直接的に社会実装へとつながるような事例もある。

このように、新たな知を経済的、社会的、公共的価値に結び付けるイノベーションのプロセスは、現在大きな変容を遂げつつあり、科学技術の目覚ましい進展や急激なグローバル化とも相まって、日々そのスピードは加速し、より一層多様なものとなっている。

3 基盤的な力の更なる強化の必要性や重要性

我が国が実現を目指す「Society 5.0」は、IoT、ビッグデータ、AI、ロボット技術等を活用し、サイバー空間とフィジカル空間(現実世界)とが高度に融合された社会であり、必要なもの・サービスが、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供され、社会の様々なニーズに対応して、あらゆる人が質の高いサービスを受けることを可能とするものである。「Society 5.0」は、国民にとって豊かで質の高い生活の実現や生産性の向上に資するものであり、世界に先駆けて、その実現を目指す必要がある。

一方で、エネルギー制約、少子高齢化、地球規模課題の深刻化、安全保障環境の変化など、国内外の課題が増大し、複雑化する中で、これら諸課題の解決に向け、科学技術がこれまで以上に貢献していくことが求められている。加えて、前述のとおりイノベーションのプロセスの多様化やスピードの加速など、科学技術イノベーションを巡る状況は大きく変化してきており、とりわけ、我が国においては、国際頭脳循環への参画の遅れや、若手研究者数の伸び悩みによる研究力の低下が生じる中、これらの解決を図り、卓越した知を持続的に創出していくことが必要である。

こうした中で、我が国が「世界で最もイノベーションに適した国」となり、将来にわたり持続的に発展していくためには、既存の概念や枠組みにとらわれることなく、大胆かつ果敢にイノベーション創出に向けた取組を進める必要があり、そのイノベーションの源泉となる知の創出に向けて、基盤的な力である「人材力」「知の基盤」「研究資金」の更なる強化の必要性や重要性がより一層高まっている。

第2節 基盤的な力の現状・課題

1 基盤的な力を巡る国際比較

我が国は、国として一体的に科学技術イノベーション政策を進めてきた。こうした政策の推進によって生み出された科学技術の成果は国民生活や経済に大きな変化をもたらし、地球規模課題の解決にも資するなど、我が国のみならず世界の発展に貢献し続けてきた。今世紀に入り、我が国の自然科学系のノーベル賞受賞者数が世界第2位であることは、世界の中で我が国の科学技術力が大きな存在感を有している証しでもある。

しかしながら、こうした実績を生み出した反面、様々な課題も存在する。第1節で述べたように、科学技術イノベーションの創出にはその基盤的な力が不可欠であるが、近年、我が国の科学技術イノベーションの基盤的な力が急激に弱まってきていると言われている。

本項においては、科学技術イノベーションを巡る諸外国の動向及び世界における我が国の現状について、様々な指標を基に整理する。国際比較に当たっては、主要な諸外国として2016年度における研究開発費総額上位7か国(日本、米国、英国、ドイツ、フランス、中国及び韓国を指す。以下、これら7か国をまとめて「主要国」という。)を選定し、主要国における科学技術イノベーション政策の動向及び主要な指標を用いた国際比較から、我が国の現状について概説する。

(1)主要国の科学技術イノベーション政策動向

我が国における科学技術イノベーションの基盤的な力を分析するに当たって国際比較を行う場合には、その背景としてそれぞれの国や地域を取り巻く社会情勢も考慮することが必要である。ここでは、主要国における科学技術イノベーション政策の方向性、科学技術関係予算等の基盤的な力の主要な背景について比較し、整理する。

ア 科学技術イノベーション政策

各国においては、科学技術の中でも特にイノベーションへの貢献を主眼に置いた政策方針や、社会実装に向けたイノベーション創出を意識した方針が打ち出されており、ここでは主要国におけるこうした科学技術イノベーション政策について、特に次節で分析するイノベーションの基盤的な力の強化に関連する政策を簡単に紹介する(第1‐1‐1表)。

人材政策においては、特に若手研究開発人材の育成や、国際流動性を意識した政策が打ち出されている。若手研究開発人材育成では、例えば、米国ではイノベーションの担い手を育てるためにSTEM教育を重視した政府投資がなされている。国際流動性の観点からは、中国において、海外留学性の帰国奨励策の実施や、国内の優秀な学生を海外のトップ拠点に積極的に留学させるなど、独自の政策を実施している。

研究施設等の知の基盤の強化の取組も、各国それぞれ独自の政策が実施されている。例えば中国では、重点的に予算を配分する拠点を国家重点実験室として認定し、年間約800万~1,000万元の安定的な支援を行っていた。1990年代からこの上位概念として国家実験室が設置されることとなり、2017年までに六つの国家実験室が作られた。2000年からは大規模国家実験室(ナショナルラボ)を建設する方針が打ち出され、現在では15の大規模国家実験室が承認を待っている段階にある。ほかにも、韓国では、加速器や国際的な基礎研究所設置を掲げた大規模な地域クラスター構想とも言える国際科学ビジネスベルトの建設などを推進している。

研究資金の充実にも資する産学連携においては、特に研究成果の実用化やイノベーション創出に向けた拠点・ネットワークの形成に焦点を当てた政策が打ち出されている様子が見て取れる。例えば英国においては、特定の技術分野において世界をリードする技術・イノベーションの拠点構築を行い、企業、エンジニア及び科学者が協力して研究開発を行う「カタパルト・プログラム」を実施している。フランスでは2006年から企業との共同研究を推進する公的研究機関や高等教育機関に対し、一定の資格を与えて特別な支援を行う「カルノー機関プログラム」を実施しており、これまであまり産学官連携に積極的でなかった公的機関にあって、カルノー機関全体での企業との直接契約額を、10年間で2倍以上にするという成果を生んでいる。

国の機構や財政規模、社会的な課題や地理的条件などが異なるため一概に比較することは困難ではあるが、このように、各国においてそれぞれイノベーションの基盤的な力の強化を重要視し、効果的な取組を行っている。

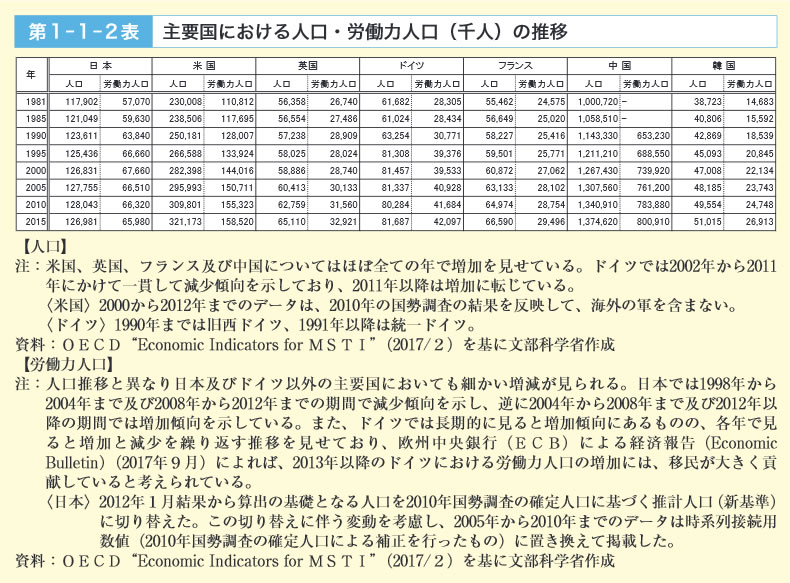

イ 人口推移等

第1‐1‐2表は、1981年から2015年までの主要国における5年ごとの人口及び労働力人口の推移を表にまとめたものである。人口推移について見ると、我が国及びドイツにおいて一部減少が見られるものの、主要国においてはおおむね増加傾向にあることが読み取れ、米国では2015年の人口は1981年の約1.40倍となっており、主要国中でも特に大きな伸びを見せている。労働力人口についても、人口推移と同様、主要国においてはおおむね増加傾向が見られ、特に米国では約1.43倍、ドイツでは約1.49倍、韓国では約1.83倍と、他の主要国に比べて大きな割合での伸びを見せている。

人口等の社会情勢は、各国政策の重要課題や財政構造に影響していることに留意する必要があり、研究者数の国際比較や分析などにおいては、単純な人口比較のみではなく、高齢化などを含めた今後の労働力人口の変化を念頭に置く必要がある。平成29年版高齢社会白書によれば、我が国の高齢化率は他国に比べて非常に高い水準で推移しており、2020年頃にかけて高齢化が急激に進むとともに、労働力人口が減少していくことが予想されている。また、今後は他の主要国においても高齢化が見込まれており、特に中国及び韓国では我が国を上回るスピードでの加速が予想されている。

一般に、高齢化が進展する下では、労働供給の停滞が成長制約となる可能性があり、潜在的な労働供給力の活用に加え、労働力の効率的な活用に向けた取組が重要である。こうした取組の推進に当たっても科学技術イノべーションが果たす役割は大きく、今後我が国を含めた主要国において科学技術イノベーション及びその基盤的な力の重要性がますます高まることが考えられる。

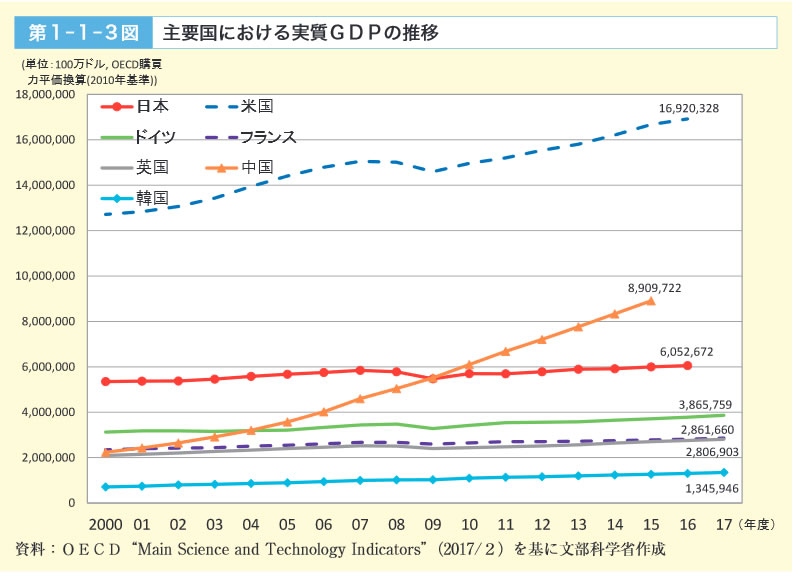

ウ 国内総生産(GDP(※1))

第1‐1‐3図は主要国における実質GDPの推移を示したものである。我が国の成長率は米国及び中国と比べて低水準にとどまっているものの、実質GDPは2012年からの5年間で37兆円増加し過去最高の数値となっており、堅調な成長を維持している。

GDP成長率の特に高い米国及び中国に着目すると、米国では個人消費の増加や企業部門の持ち直し、労働市場における雇用の伸びなどにより、世界金融危機以降約8年以上(※2)という長期にわたって景気拡大が続いている。中国では「アジアのシリコンバレー」とも呼ばれる深圳市が昨今特に注目されており、一人当たりGDPにおいて国内の主要都市において長年1位を保つなど、イノベーション創出の中心地として大きな存在感を示している(※3)。このような活発なイノベーション創出活動も、中国でのGDPの伸びに寄与しているものと考えらえる。

- ※1 Gross Domestic Product

- ※2 NBER(NationalBureauofEconomicResearch:全米経済研究所)による景気日付判定による。

- ※3 内閣府「世界経済の潮流」(平成29年7月)

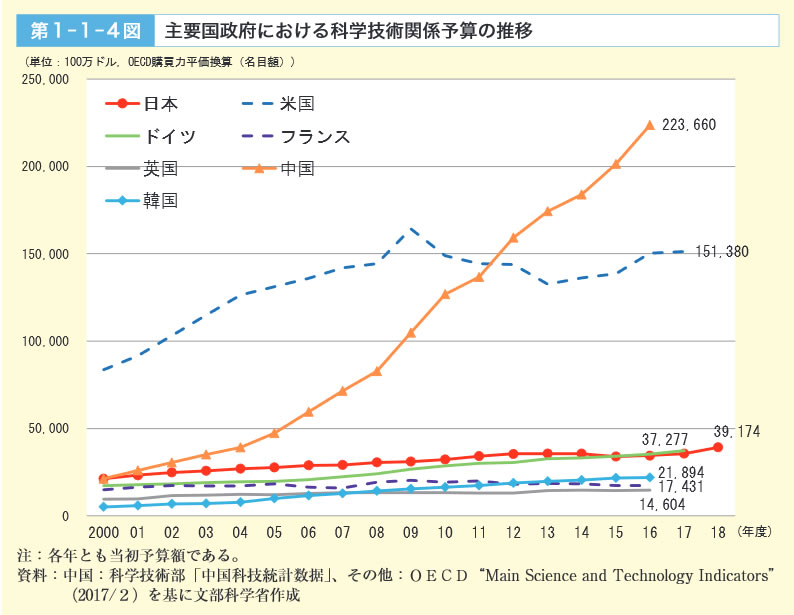

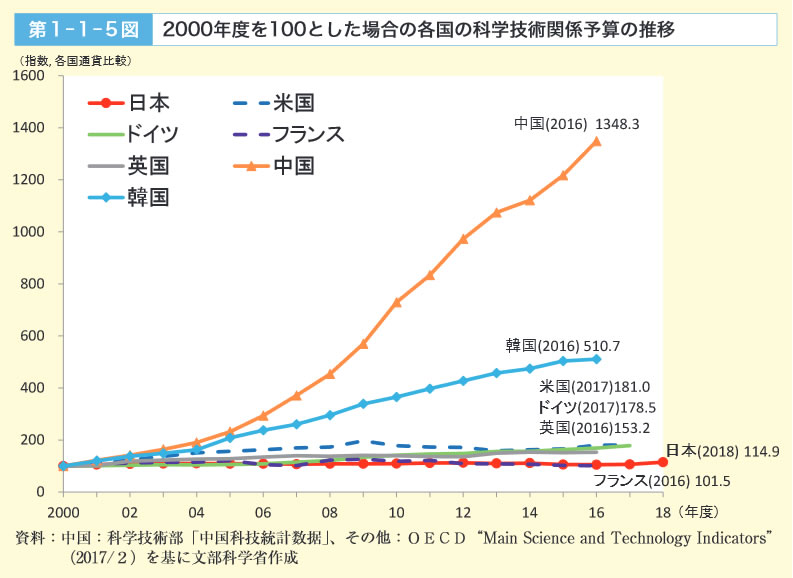

エ 科学技術関係予算の推移

第1‐1‐4図は、主要国における科学技術関係予算の推移を示したものである。我が国の科学技術予算は、長期的に見ると漸増傾向にあるものの、第1‐1‐5図に示すように2000年度を基準とした伸び率で見ると、中国や韓国が大きな伸びを示している一方で、我が国はほぼ横ばいで推移しており、主要国と比べて伸び率は低い。

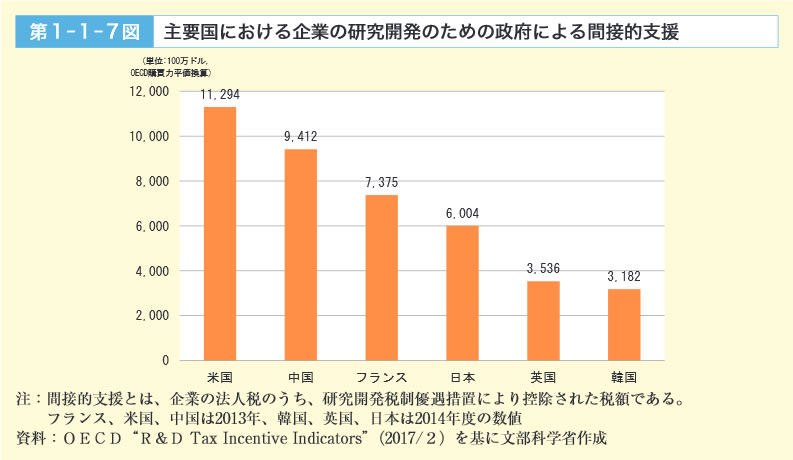

オ 研究開発税制

企業における研究開発活動を活発化させるインセンティブとして、ドイツを除く主要国においては研究開発税制が措置されている。研究開発税制は、企業の研究開発に対する投資額等に応じて法人税等を控除するものであり、各国においてはイノベーション創出の有効な手段として用いられている(第1‐1‐6表及び第1‐1‐7図)。

(2)主要な指標の国際比較

ア イノベーション創出に関する指標

科学技術イノベーションの創出に関する国際的な比較に用いられる主な指標を取り上げ、我が国における科学技術イノベーション創出の状況を概説する。具体的には、(ア)イノベーションランキング(WEF(※4)国際競争力レポート)、(イ)知的財産権及び(ウ)時価総額上位10社の日米比較、の三つの項目から各国の動向を紹介する。

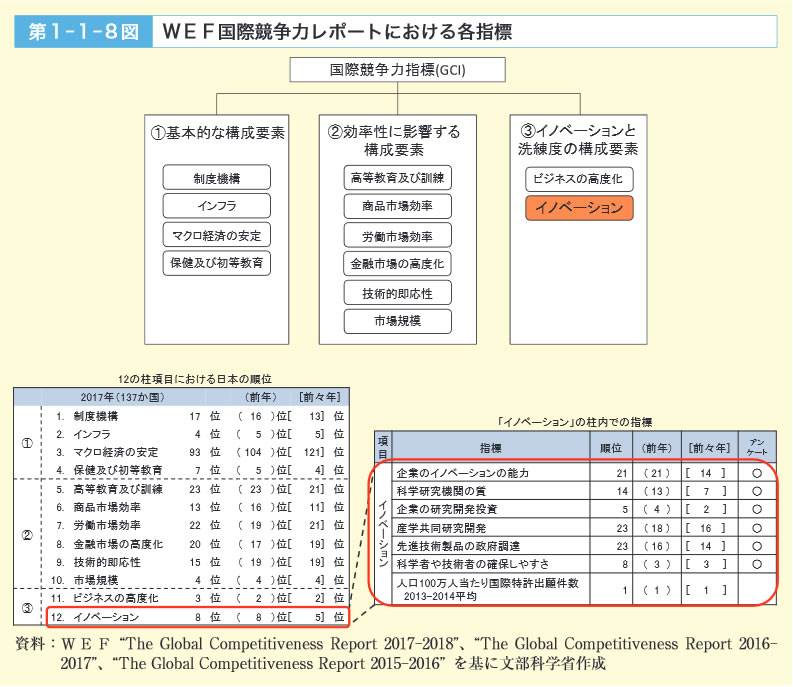

(ア)イノベーションランキング(WEF国際競争力レポート)

世界経済フォーラム(WEF)の国際競争力レポートでは、国際競争力指標(GCI(※5))に基づき、各国の競争力ランキングを公表している(※6)。

2017年末に公表された2017年版国際競争力レポートによると、ランキングを構成する12の柱項目のうち、「イノベーション」の柱項目における我が国の順位は8位となっている。順位は前年を維持したものの、前々年までは毎年4位から5位の間で推移していたことに鑑みると、我が国のイノベーション力は諸外国と比べて低下傾向を示しているとみられる。また、イノベーションランキングを構成する指標を個別に分析すると、「人口100万人当たり国際特許出願件数」で1位を維持している以外、全ての項目で順位を下げており、特に「企業のイノベーションの能力」、「産学共同研究開発」及び「先進技術製品の政府調達」が相対的に弱いことが読み取れる(第1‐1‐8図)。

それぞれの指標について順位低下の背景は様々あるが、例えば「企業のイノベーションの能力」の大幅な順位低下については、内閣府の分析によると(※7)、本項目における調査内容が変更されたことが影響していると考えられている。本項目の各指標は、経営者へのアンケート調査によって測定されているが、3年前の調査から「自国の企業が、どのように技術を獲得しているか」という自前の研究開発能力を問う設問から、「自国の企業が、どの程度イノベーション能力を保持しているか」という、イノベーション能力について問われる内容に見直されたことにより、スコアと順位が低くなっていると指摘されている。すなわち、我が国の企業経営者の自国への評価が低下した結果である可能性があり、さらには研究開発の成果を社会的価値につなげる力やオープンイノベーションに対する我が国の弱みを示している可能性があると考えられている。

- ※4 World Economic Forum:欧米を中心とする世界の有力企業からなる非営利組織で、ダボス会議の主催者。1971年設立。本部はスイスのジュネーブ州コロニー

- ※5 Global Competitiveness Index

- ※6 「一連の制度、政策及び各国の生産性のレベルを決定する要素」と定義づけた競争力について、137カ国・地域を対象にして公表されている統計データと企業経営幹部12,000人以上を対象としたアンケート調査結果を用いて毎年評価し、順位付けしている。第1-1-8図に示す3つの構成要素からなる12の柱項目について評価点を算出し、それらを一定の重み付けにより平均した総合評価点に基づいて決定しており、12の柱項目を構成する一項目である「イノベーション」指標の順位を、イノベーションランキングと称している。

- ※7 未来投資会議 構造改革徹底推進会合 「第4次産業革命(Society 5.0)・イノベーション」会合(イノベーション)配布資料(平成29年1月)

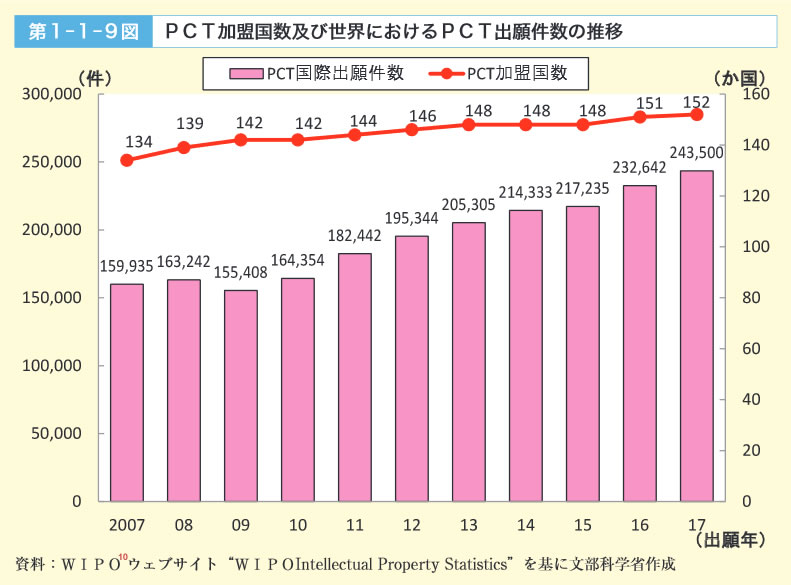

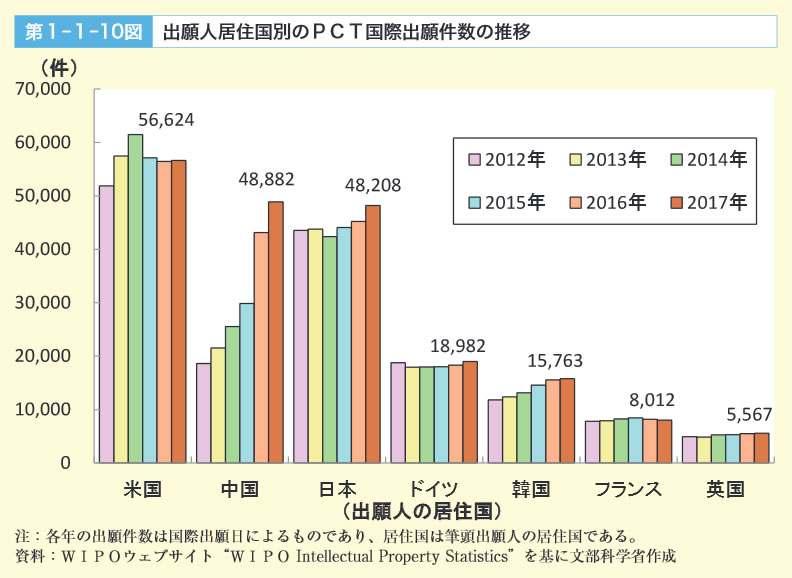

(イ)知的財産権

知的財産に関する動向を、PCT国際出願件数(※8)を用いた特許の国際的動向から紹介する。

PCT国際出願件数を基に集計した世界の特許出願件数はおおむね右肩上がりに増加しており、主要国におけるPCT国際出願件数と比較して我が国は増加傾向を示していることが分かる(第1‐1‐9図及び第1‐1‐10図)。我が国のPCT国際出願件数の増加は、我が国の企業等の活動が一層グローバル化したこと、PCT国際出願のメリットについて認識が高まってきたことなどが背景にあると考えられている(※9)。

先述のとおり、我が国のPCT国際出願件数は増加傾向にあり、特許権を中心とした知的財産活動は主要国と比べても高い水準を保っている。企業等はこれらの成果を自ら利用する以外に、権利譲渡や実施許諾などという形で国際的に取引しており、このような取引は技術貿易と呼ばれ、技術貿易収支は各国の技術水準を国際的に図る指標の一つとして用いられている。

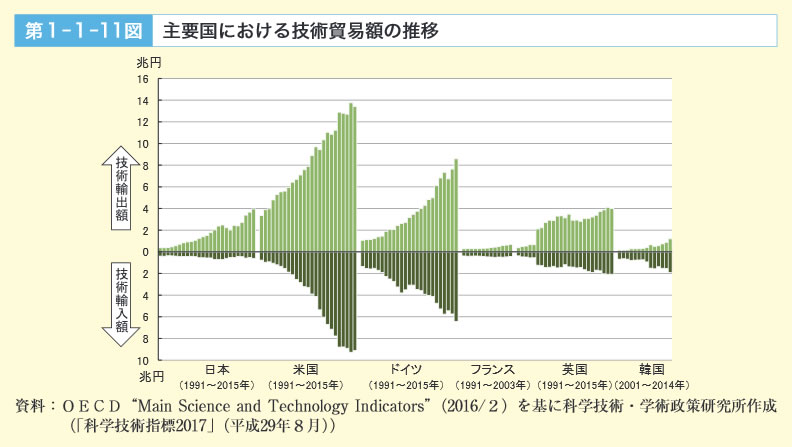

第1‐1‐11図に示す技術貿易額の動向を見ると、米国やドイツと比べその規模は小さいものの、我が国の技術輸出額は増加傾向を示していることが見て取れ、また、主要国と比べた際の特徴として、技術輸出額が技術輸入額を大きく上回っている(※11)ことが挙げられる。我が国は主要国と比べ、外国にある企業や個人から技術等を多く利用されている状況が見て取れる。

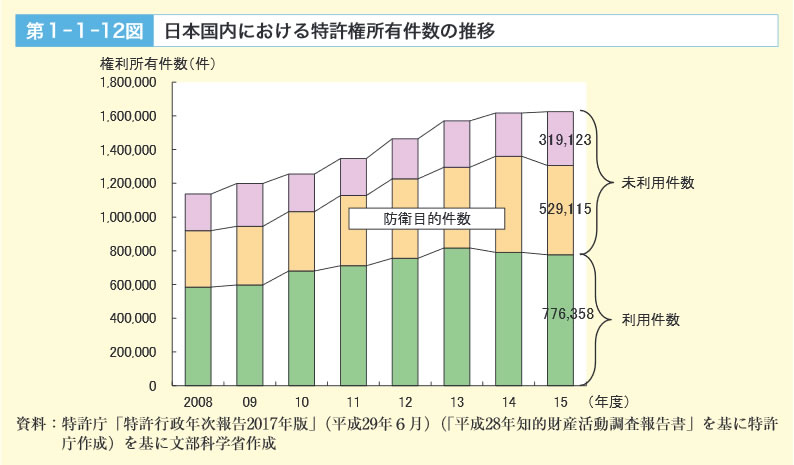

このように我が国の知的財産活動は主要国においても高い水準を保っている一方で、我が国における特許権所有総数の内訳を見ると、半数以上を未利用特許(※12)が占めており、そのうち防衛目的特許(※13)が約6割を占めていることにも留意する必要がある(第1‐1‐12図)。未利用特許が多いことは、特許として権利化された技術が有効に活用なされていない可能性を示しており、我が国のイノベーション創出活動における一つの課題が示唆される。

ここで、我が国の大学等における特許出願件数及び実施等件数の動向を紹介する。大学等における基礎研究の成果を事業化に結び付けるためには、民間企業と連携した更なる応用研究や大学等発ベンチャーの創出が必要となる。いずれの場合も、研究成果である発明の権利化は重要であり、大学等における特許権の取得数はイノベーション創出の状況を示す重要な指標となる。

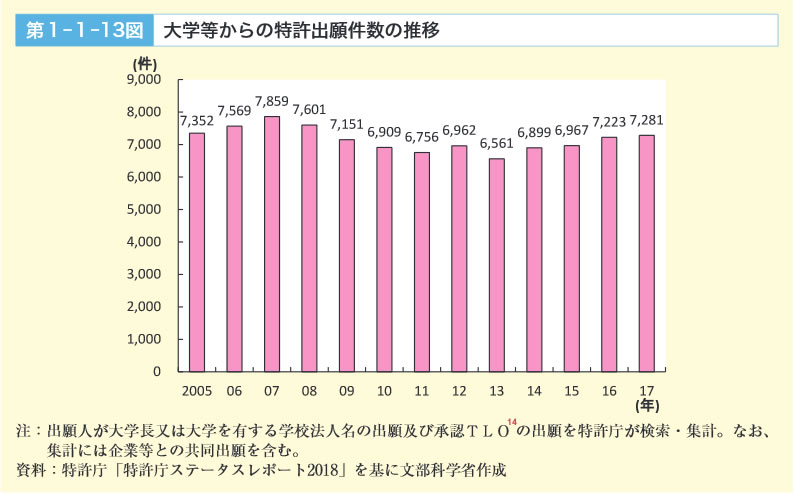

近年、大学等からの特許出願件数は横ばいで推移している中(第1‐1‐13図)、大学等における特許権実施等件数は堅調な伸びを示しており(第1‐1‐14図)、これはオープンイノベーションなどの加速が背景にあると考えられる。

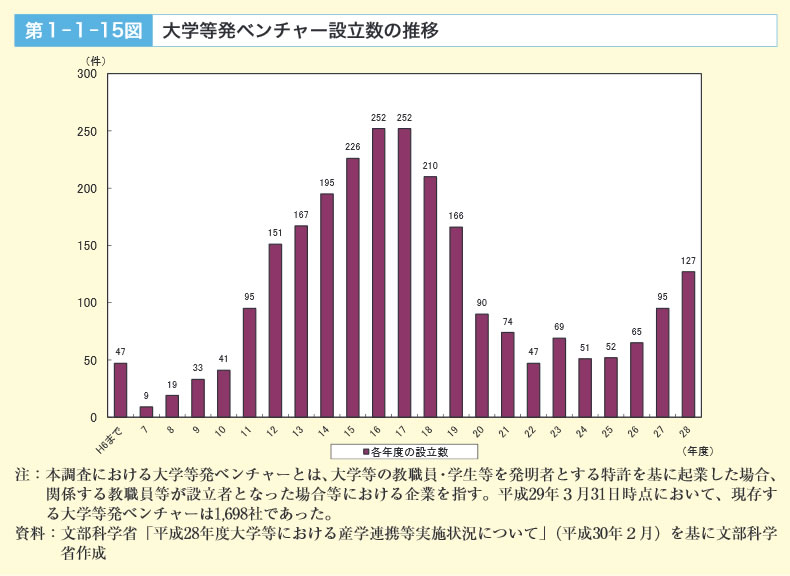

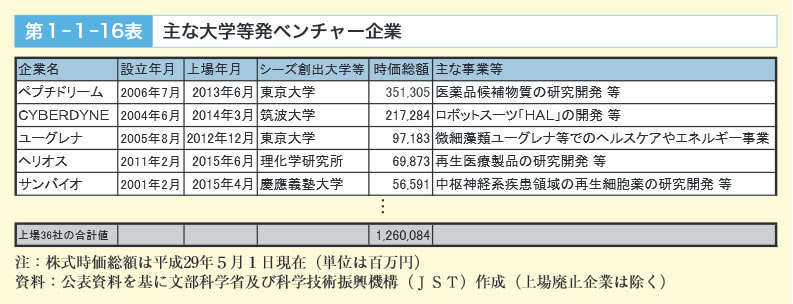

また、大学等における特許権実施等件数の高まりとともに、大学等発ベンチャーの活躍も広がっている。ピーク時と比較するとその設立数の水準は低いものの、ここ数年は増加傾向が見られるほか(第1‐1‐15図)、上場している大学等発ベンチャー企業36社の時価総額の合計が1兆円を超えるなど、研究成果の社会実装に向けた取組が着実に進んでいることが分かる(第1‐1‐16表)。しかしながら、特に米国においてはグーグル社(アルファベット社)やフェイスブック社など、米国全体における時価総額上位10社((ウ)参照)に名を連ねるメガベンチャー企業も存在する。主要国と比べて我が国の大学等発ベンチャーの規模は依然として小さいと言える。

- ※8 特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願とは、一つの出願願書を条約に従って提出することによって、PCT加盟国である全ての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度を指す(特許庁HP(URL:https://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/kokusai1.htm))。

- ※9 特許庁「特許行政年次報告書2017年版」(平成29年6月)

- ※10 World Intellectual Property Organization:世界知的所有権機関

- ※11 科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2017」(平成29年8月)によると、一般に、技術輸出は「技術等を利用する権利を、対価を受け取って外国にある企業や個人に対して与えること」を指し、技術輸入(技術導入)は「対価を支払って外国に居住する企業や個人から権利を受け取ること」を指すとされている。

- ※12 未利用特許とは、自社実施も他社への実施許諾を行っていない権利(特許庁「特許行政年次報告書2017年版」(平成29年6月))

- ※13 未利用特許のうち、自社事業を防衛するために他社に実施させないことを目的としている権利(特許庁「特許行政年次報告書2017年版」(平成29年6月))

- ※14 TLO:Technology Licensing Organization(技術移転機関)の略称で、大学の研究者の研究成果を特許化し、それを企業へ技術移転する法人であり、産と学の「仲介役」の役割を果たす組織である。(経済産業省HPより)

(ウ)時価総額上位10社の日米比較

第1‐1‐17表は、2000年及び2018年時点の日米における時価総額上位10社の比較を示したものである。米国においては、テクノロジー集約型の新興企業が急成長を遂げており、リーディングカンパニーの新陳代謝が高い状況が見て取れる。一方、我が国では2000年時点から上位企業の顔ぶれに変化が少なく、新興企業の台頭が見て取れない。また、2000年時点においては我が国のトップであったNTTドコモは当時米国6位のウォルマート・ストアーズと同程度の時価総額を示していたが、2018年時点では、我が国の1位であるトヨタ自動車が米国10位であるバンク・オブ・アメリカに満たないなど、大きな差が生じている。

これらの事実から、我が国は米国と比べ、新興企業によるイノベーション創出が必ずしも活発でないことが考えられる。

イ 基盤的な力に関する指標

次に、基盤的な力である人材力、知の基盤及び研究資金の分析に当たって、これらに関連し、あらかじめ押さえておくべき主な定量的指標の国際比較を行う。ここでは、(ア)研究者数、(イ)論文数、(ウ)研究開発費及び(エ)大学ランキング、の四つの視点から概説する。

(ア)研究者数

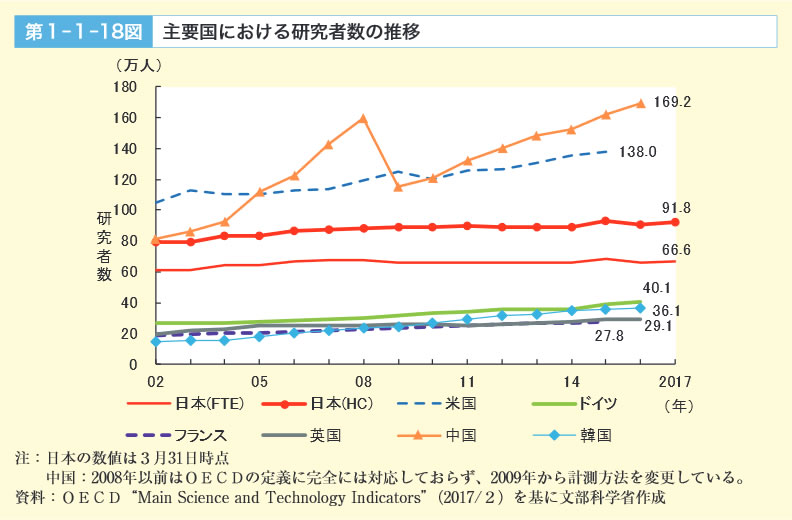

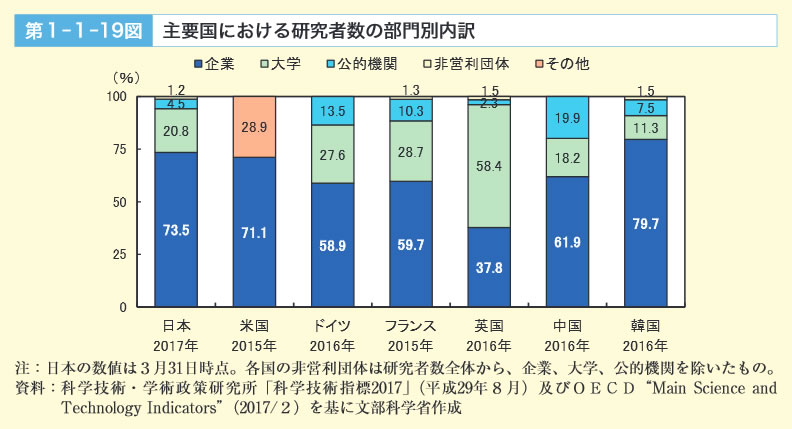

我が国の研究者数は2017年においてFTE(※15)カウントで66.6万人、実数(HC(※16))値で91.8万人と、中国、米国に次いで世界第3位を保ち横ばいに推移しており、主要国において高い水準を保っている(第1‐1‐18図)。また部門別では、企業部門の研究者数が48.9万人と、全体の7割を超えている(第1‐1‐19図)。

- ※15 Full-TimeEquivalents:研究開発活動とその他の活動を区別し、実際に研究開発活動に従事した時間や割合を研究者数の測定の基礎とするもの。

- ※16 Head Count

(イ)論文数(論文数、被引用数Top10%補正論文数及び被引用数Top1%補正論文数)

ここでは、科学技術イノベーションの基盤的な力を図る代表的な指標である論文について、その動向を(1)総論、(2)部門別の論文生産数及び(3)分野別の論文生産数、の三つの観点から概説する。

(1)総論

論文を巡る世界の動向として、Web of Science(※17)に収録される世界の論文数は一貫して増加傾向(※18)にある(近年は年間約141万件程度)。特に、複数国の研究機関による共著論文(以下「国際共著論文」という。)数が顕著な増加を見せており、国をまたいだ知識の生産や共有が活発化している(※19)。

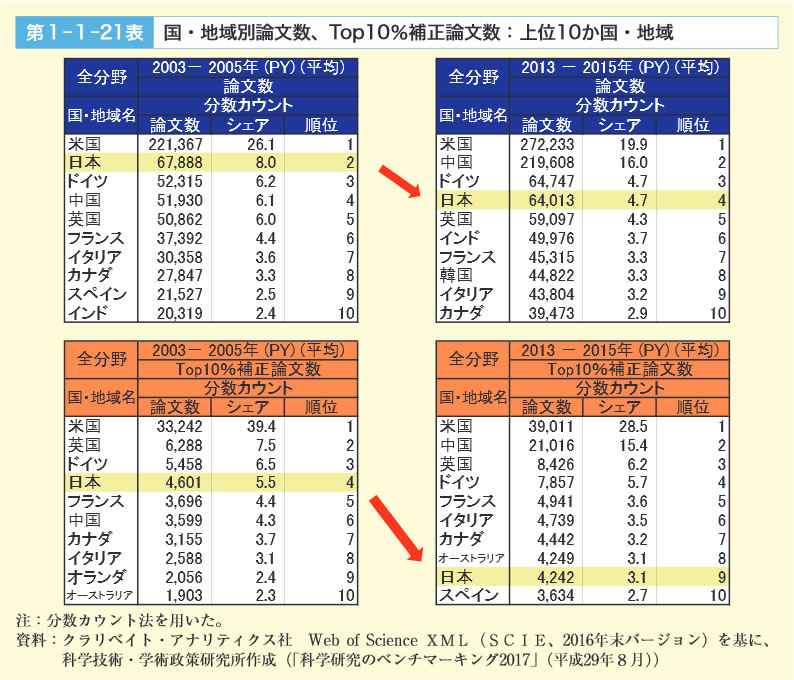

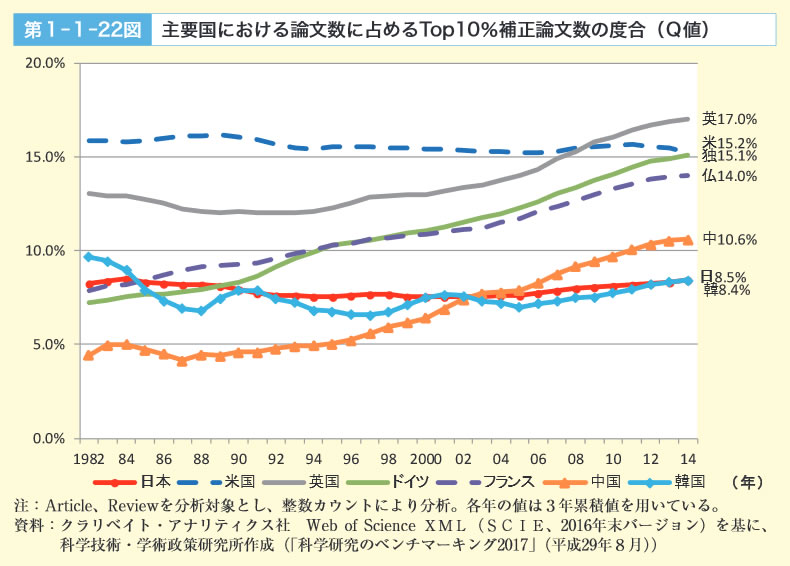

一方、我が国の論文数は10年前と比較して減少傾向を示しており、この現象は主要国で唯一である(第1‐1‐20図及び第1‐1‐21表)。また、世界における論文数ランキングにおいては、質を表す指標である被引用数Top10%補正論文数(※20)(以下「Top10%補正論文数」という。)や同Top1%補正論文数(以下「Top1%補正論文数」という。)を含め、ほぼ全ての研究分野においてその順位を下げている((3)参照)。なお、第1‐1‐22図に示すように総論文数に占めるTop10%補正論文数の割合であるQ値(※21)は近年微増の傾向を示しており、我が国において生産される論文の中で世界の注目を浴びている質の高い論文の割合はわずかながら高まっているものの、主要国では我が国以上の増加を示している。

ただし論文数の動向を把握するに当たっては、知的財産権などの論文以外のものが主たる研究成果となる分野もあることなど、研究分野の特性等にも留意することが必要である。

- ※17 クラリベイト・アナリティクス社(旧:トムソンロイター社のIP&Science部門)により提供されている学術文献データベース。ピア・レビューがあること、定期的な刊行であること、記事のタイトル、抄録、著者によるキーワードは英語で提供されていることなどにより選別されたジャーナルを収録している。

- ※18 分析に用いたデータベースに収録されるジャーナルは順次変更されるとともに、ジャーナルの数も拡大しており、論文数の拡大にはこの要因の寄与も含まれている。

- ※19 科学技術・学術政策研究所「科学研究のベンチマーキング2017」(平成29年8月)調査資料262

- ※20 Top10%補正論文数とは、被引用数が各年各分野で上位10%に入る論文の抽出後、実数で論文数の1/10となるように補正を加えた論文数を指す。

- ※21 Q値の分析には、科学技術基本計画の指標等で用いられる整数カウントを用いた。

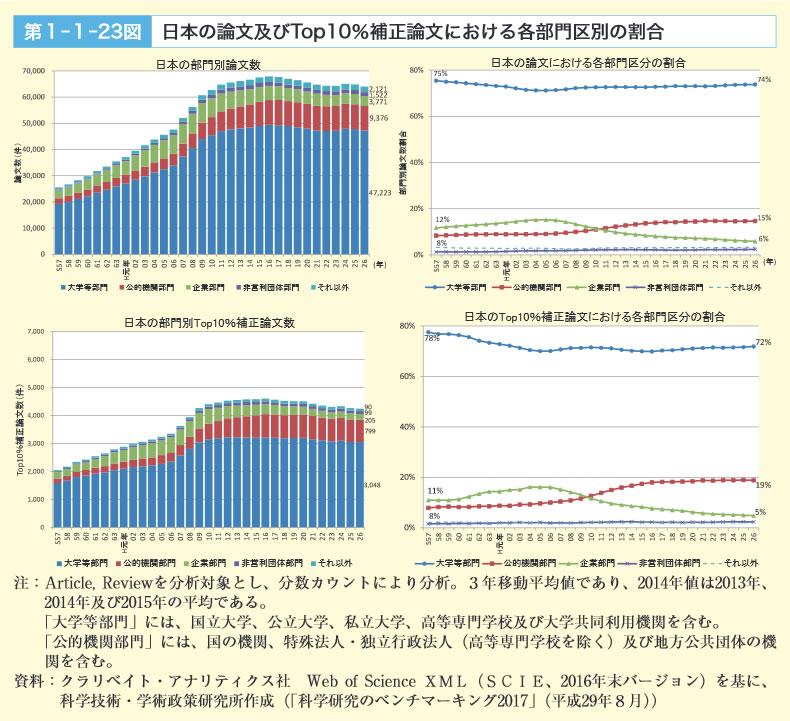

(2)部門別の論文生産数

第1‐1‐23図は、我が国の部門別論文生産数を示したものである。我が国の総論文数は(1)でも述べたように近年減少傾向にある中で、大学等部門及び公的機関部門における論文生産割合が増加しているのに対し、企業部門における同割合が低下していることなどが読み取れる。昨今、我が国における論文数の伸び悩みが研究力低下の文脈で語られることも多いが、大学等部門による論文生産の伸びが停滞していることも一因と言えるものの、民間部門における論文生産数の減少の影響もあると考えらえる。

なお、米国科学審議会(National Science Board)(※22)が公表している「Science & Engineering Indicators 2018」(※23)によると、米国における部門別論文生産においても我が国と同様に企業部門の割合が低下傾向にあることや、大学部門の増加割合が微増にとどまっている状況が示されており、国内における論文生産数の変化は我が国特有の傾向ではないことが見て取れ、これらはオープンイノベーションの加速によって、企業の研究活動におけるアウトプットとしての論文生産が重視されなくなっている傾向を示している可能性がある。

- ※22 独立した国家科学政策機関として、また、国立科学財団の活動を監督、指導するために、1950年に議会により設立された機関を指す。(文部科学省HPより)

- ※23 米国内外における科学・工学分野でのアウトプット、雇用状況、教育活動などに関する数値データ集を指す。(科学技術振興機構(JST)研究開発戦略センター(CRDS)「米国科学審議会「科学工学指標2014年版」の概要」(平成26年2月))

(3)分野別の論文生産数

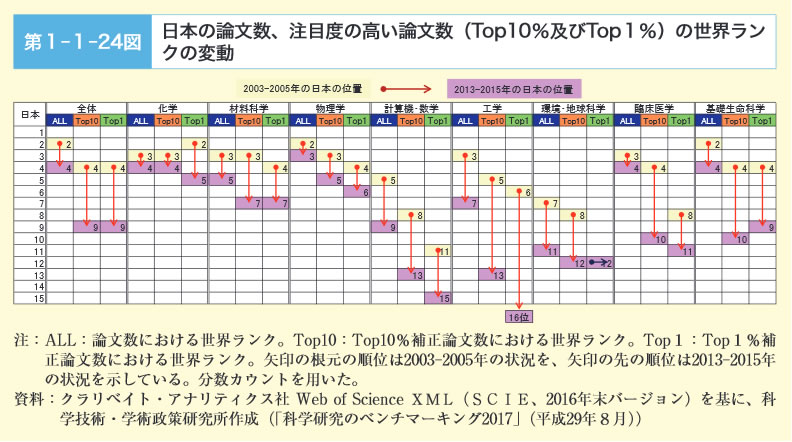

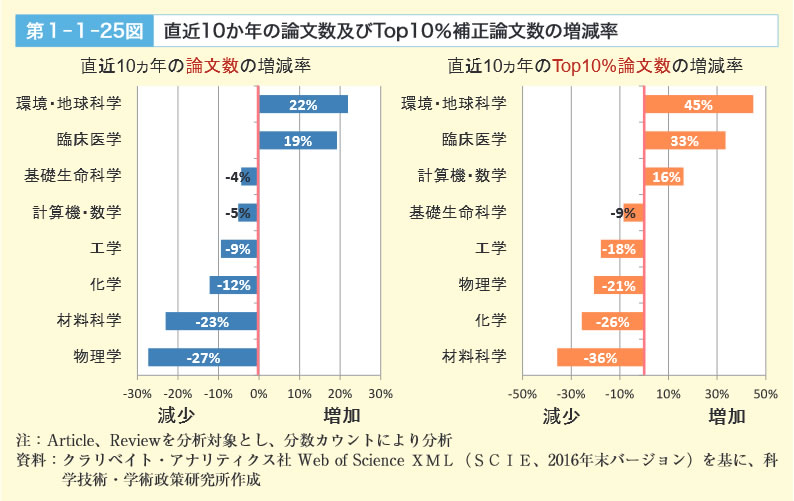

分野ごとに様相が異なるものの、ほぼ全ての分野において、論文数及び注目度の高い論文数(Top10%補正論文数及びTop1%補正論文数)における我が国の順位が低下している(第1‐1‐24図)。これは世界における論文数をランク付けしたものであり、世界における我が国の存在感の低下が危惧される。

個別分野における論文の絶対数そのものに着目すると、我が国においてこれまで強みとしていた化学や物理学等の分野においても減少が見られる一方で、増加を見せている分野もある(第1‐1‐25図)。しかしながら、主要国をはじめとする世界各国での論文数及びTop10%補正論文数は我が国以上の増加を示していることから、いずれの分野も相対的に見た我が国の地位が低下している。

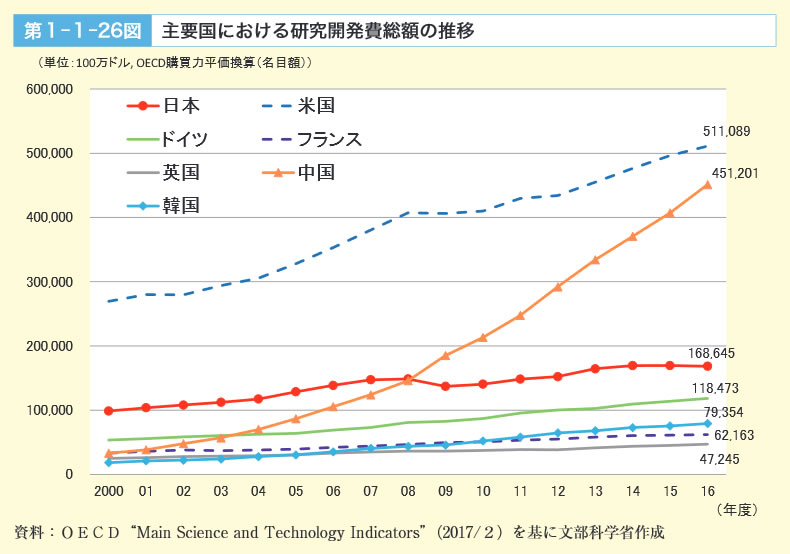

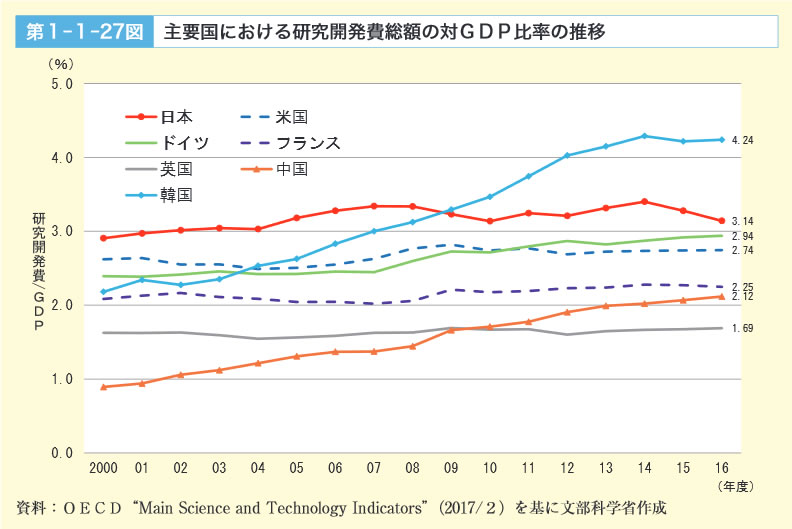

(ウ)研究開発費

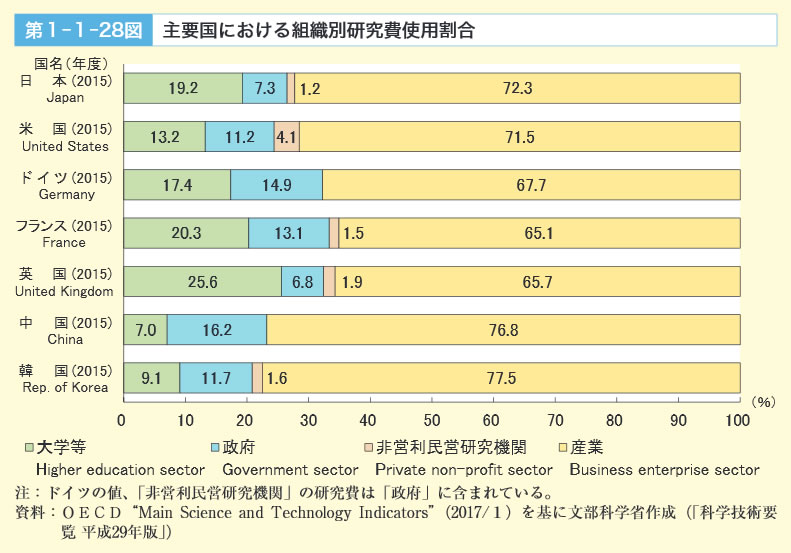

我が国の研究開発費総額は長期的に見ると漸増傾向にあり、過去20年間で見てもトップクラスの数値である(第1‐1‐26図)。また、近年では横ばいに推移し主要国中第3位、対GDP比で見ると主要国中第2位であり(第1‐1‐27図)、我が国の研究開発費は主要国と比べても高い水準を保っていることが分かるが、米国や中国と比べてその伸びは小さく、両国との差が広がっている。なお、我が国における研究開発費総額は、約7割を企業部門が占めており、研究開発活動の中心を企業部門が担っていることがわかる。また、主要国においても企業部門が一番大きな割合を占めており、全ての国で6割を超えている(第1‐1‐28図)。

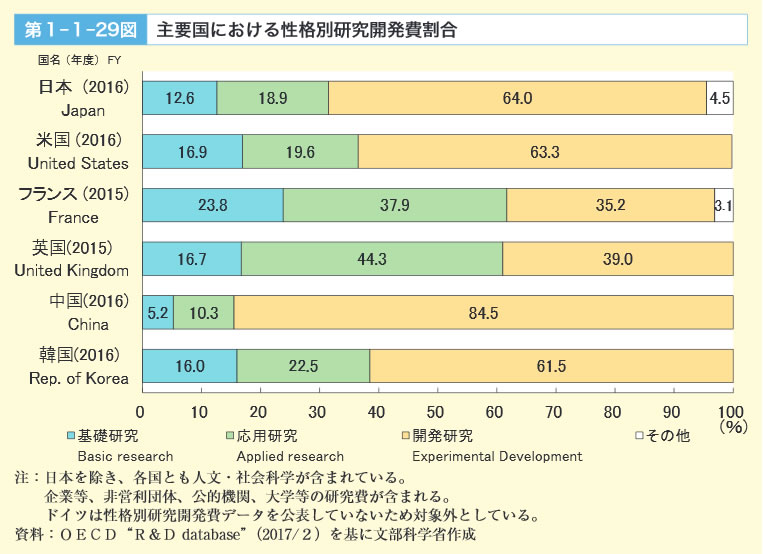

また、第1‐1‐29図は主要国における研究開発費の性格別割合を示したものである。主要国で比較を行うと、フランスや英国では応用研究の割合が高いこと、中国では開発研究の割合が高いことなど、各国において重視する研究フェーズが異なることが読み取れる。

米国は我が国とほぼ同様の割合を示しているが、研究開発の重点分野は大きく異なり、特に科学技術関係予算においては国防費への配分が大きな割合を占め、国防技術への研究開発投資が活発に行われている(※24)。なお、我が国においては、科学技術の多面的な成果活用の重要性の観点から、平成27年度から安全保障技術研究推進制度を開始し、科学技術基本計画においても「科学技術には多義性があり、ある目的のために研究開発した成果が他の目的に活用できることを踏まえ、(中略)適切に成果の活用を図っていくことが重要である」とされている。

- ※24 科学技術振興機構(JST)研究開発戦略センター(CRDS)「研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略(2018年)」(平成30年3月)

(エ)大学ランキング

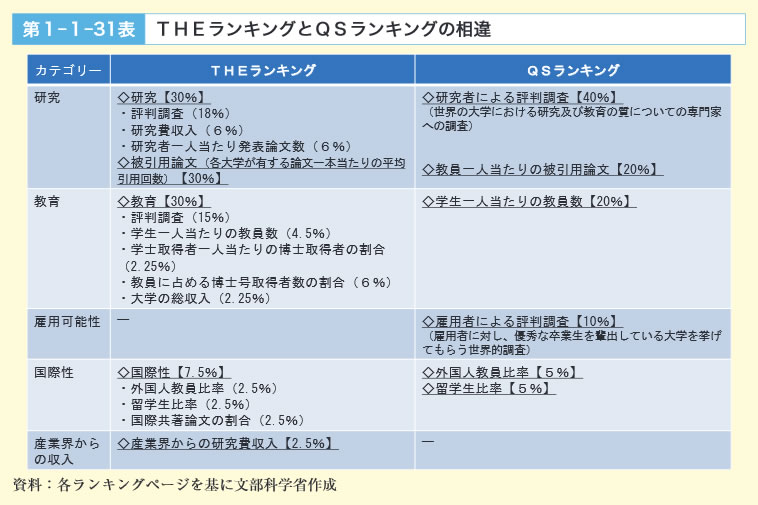

平成25年6月14日に閣議決定された「日本再興戦略」において「今後10年間で世界大学ランキングトップ100に10校以上を入れる」というKPI(※25)が定められた。現在文部科学省で把握されている主な世界大学ランキングにおける状況は第1‐1‐30表のとおりである。中でも一般的に指標として取り上げられることの多いTHE(※26)世界大学ランキング(※27)(以下「THEランキング」という。)及びクアクアレリ・シモンズ(QS)社ランキング(以下「QSランキング」という。)を例として取り上げる(第1‐1‐31表)。

THEランキングでは1.研究(量・収入・評判)、2.教育(教育環境)、3.被引用論文(研究影響力)、4.国際性(職員・学生・研究)及び5.産業界からの収入(知の移転)の五つの大項目について、大学の実績や研究者へのアンケート調査などにより順位を決めている。我が国の大学の主な課題として、論文引用の評価が低いことや、留学生や外国人教員比率等の国際面の評価が低いこと等が挙げられる。

QSランキングでは、学術的な対外評価(研究の質を評価)、雇用者からの評価(卒業後の就職先に関する良否を評価)等、6項目にわたる独自の評価項目によって、各大学をランク付けしている。

このようにそれぞれ分析に用いる指標や情報が異なるため、ランキングによってトップ100位にランクインした大学数に幅はあるものの、いずれのランキングを見てもトップ100位にランクインした我が国の大学数は少なく、世界の大学と比較して我が国の大学のプレゼンスが低い状況が見て取れる。

なお、THEランキングにおいてトップ100位にランクインした我が国の大学は2大学(東京大学及び京都大学)にとどまり、最新の数値では京都大学は91位から74位へと大きく順位を上げた一方で、東京大学は39位から46位へと順位をやや下げる結果となっている。しかしながら、世界の高等教育機関の約5%(1,102校)にランクインしている大学数は米国、英国に次いで世界第3位(89校)となるなど、我が国の高等教育の層の厚さが見て取れる。

これらの世界大学ランキングは、評価方法や評価機関によって大きく順位が変動するため、順位そのものに振り回されるべきものではない。しかし、ランキングの基となる客観的指標を分析すれば示唆に富むものであり、それぞれの客観的指標については継続して把握・解釈を行う事が重要である。

- ※25 Key Performance Indicator

- ※26 Times Higher Education

- ※27 World University Rankings

(3)次項での分析に向けて

ここまで、主要国の科学技術イノベーション政策動向や、主要な指標を用いた国際比較を行った。主要国では持続的な科学技術イノベーション創出がなされており、その基盤的な力の重要性を認識した取組を行っている中、我が国においては科学技術イノベーションやそれを生み出す基盤的な力の低下が指摘されていることが示された。近年の白書では科学技術イノベーションの状況やその強化等について論じてきたところであり、本白書では科学技術イノベーションの源となる基盤的な力に着目し、これを科学技術基本計画の項目に沿って1.人材力、2.知の基盤及び3.研究資金、の三つの観点から次項で分析する。

2 我が国の基盤的な力に関する現状分析及び課題の抽出

本項においては、我が国の科学技術イノベーションの基盤的な力について、人材力、知の基盤、研究資金等に着目して、現状を分析し課題を抽出する。特に、科学技術イノベーション活動の主要な実行主体である大学及び国立研究開発法人を中心に分析する。

2‐1 人材力

科学技術イノベーションを担うのは「人」である。世界中で高度人材の獲得競争が激化する一方、我が国では若年人口の減少が進んでいる。こうした中で、科学技術イノベーション人材の質の向上と能力の発揮が一層重要になってきているが、我が国の科学技術イノベーション人材を巡る状況、とりわけ、その重要な担い手である若手研究者を巡る状況は危機的である。高い能力を持つ学生等が、知の創出をはじめ科学技術イノベーション活動の中核を担う博士人材となることを躊(ちゅう)躇(ちょ)するようになってきており、このことは、我が国が科学技術イノベーション力を持続的に確保していく上での深刻な問題である。また、我が国からイノベーションが創出される可能性を最大限高めるためには、女性や外国人といった多様な人材の活躍を促進するとともに、分野、組織、セクター、国境等の壁を越えて人材が流動し、グローバルな環境の下での知の融合や研究成果の社会実装を進めていく必要があるが、これまでの取組が十分な成果を生んでいるとは言い難い。このような状況に鑑み、本項においては、基盤的な力を支える人材力に関して、特に博士課程学生を含む若手研究者の状況や、人材の多様性・流動性の状況について概説する。

(1)博士課程進学者・若手研究者

ア 現状分析

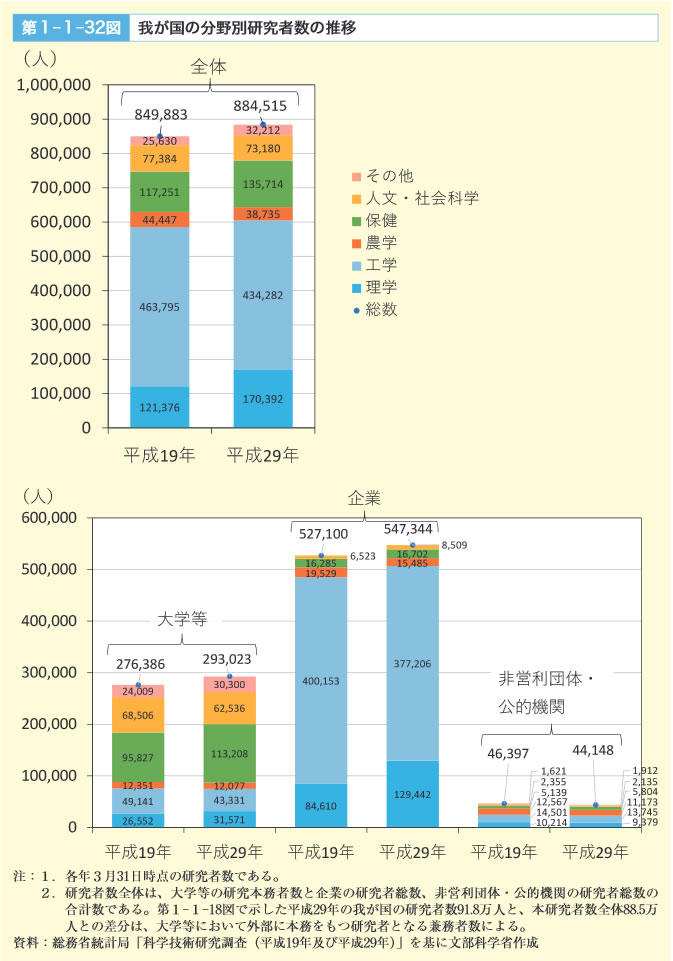

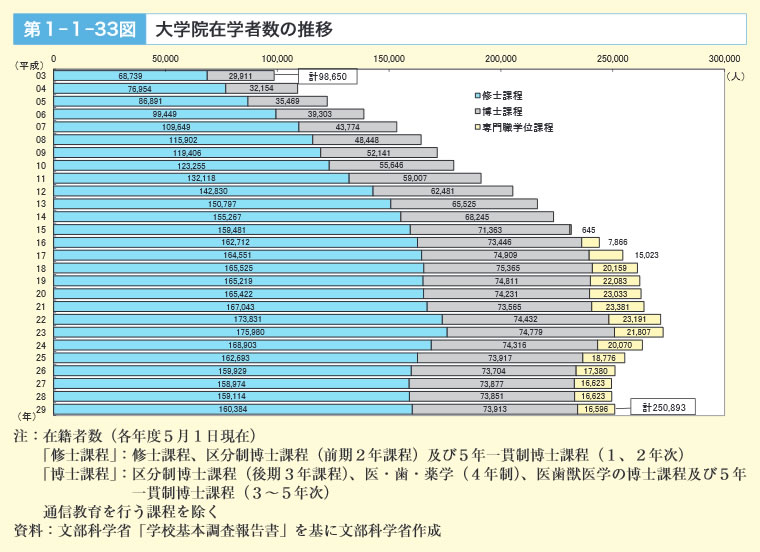

さきに述べたように、我が国の研究者の数は、中国、米国に次ぐ世界第3位の規模を維持しており(第1‐1‐18図)、平成19年から平成29年の10年間で、大学等と企業の研究者数が増加している。我が国における平成29年の専門分野ごとの研究者数を見ると、工学系が最も多く約43万人、続いて理学系約17万人、保健系約14万人となっている。そのうち、大学等における研究者数については、保健系が最も多く約11万人、続いて人文・社会科学系が約6.3万人、工学系が約4.3万人、理学系が約3.2万人となっている。企業における研究者数は、工学系が最も多く約38万人、理学系が約13万人と、二つの分野で大部分を占めている。非営利団体・公的機関では、工学系が約1.4万人、農学系が約1.1万人、理学系が約0.9万人、保健系が約0.6万人となっている(第1‐1‐32図)。大学院在学者は、約6割が修士課程学生、約3割が博士課程学生から構成されている。大学院在学者数は、平成18年以降はおおむね横ばいで推移しながら、近年は減少傾向である(第1‐1‐33図)。そのような中、科学技術イノベーションの推進に当たっては、高度な専門知識を持ちイノベーションの源である卓越した知を生み出す博士人材の活躍が期待されている。

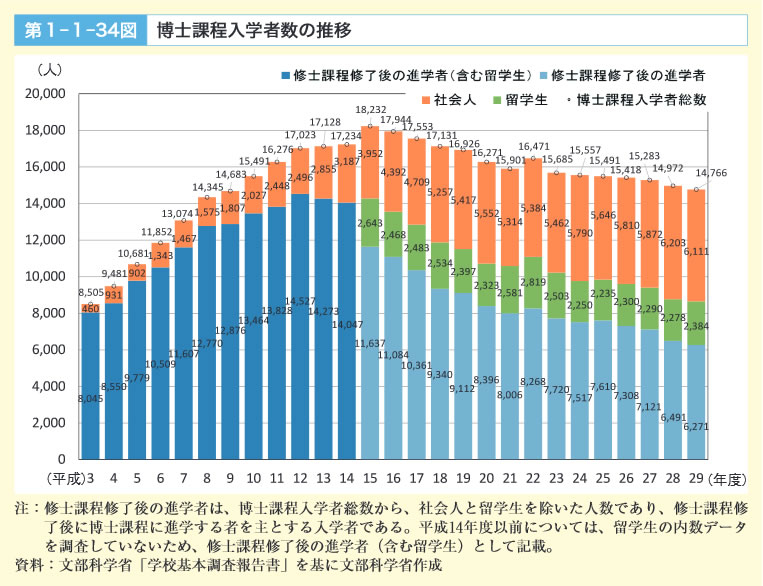

我が国の博士課程入学者総数は、平成3年に始まった大学院重点化により、約10年間にわたり大学院の量的整備が進められ2倍以上に増加した(※28)。その後、平成15年度をピークに緩やかに減少している。これは、社会人から博士課程に入学した者は増加傾向であるが、これを上回る率で修士課程修了後に博士課程に進学する者が減少しているためである(第1‐1‐34図)。

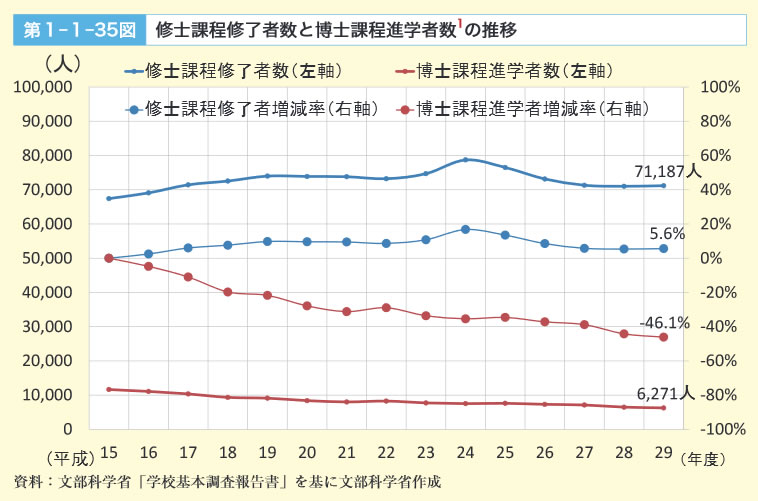

修士課程修了者数と博士課程進学者数を比較すると、修士課程修了者数においては平成15年度以降おおむね横ばいで推移している。一方、修士課程修了後に博士課程に進学する者は平成15年度以降に減少傾向にあり、平成15年度比で現在までに40%以上減少している(第1‐1‐35図)。

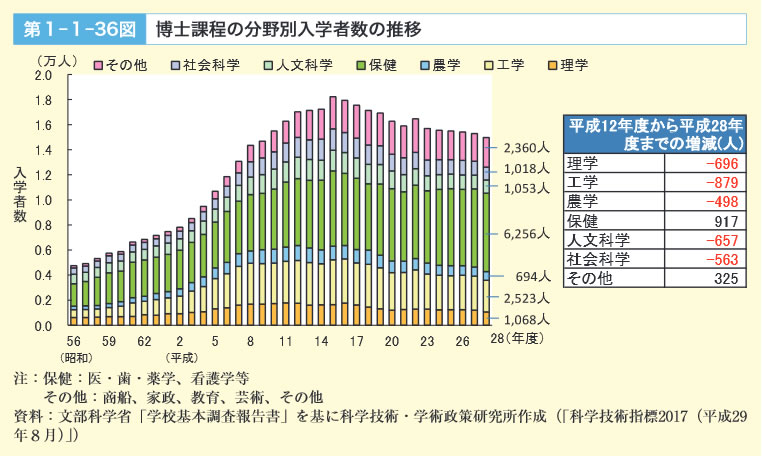

博士課程の入学者数を分野別に見ると、平成28年度において、保健系が6,256人(41.8%)、工学系が2,523人(16.9%)の順に多くを占めている。理学系、人文科学系、社会科学系はそれぞれ1,000人程度になっている。経年変化を見ると、保健系とその他以外は全ての分野において、平成15年から減少、若しくは横ばいで推移しており、博士課程入学者総数としては減少に至っている(第1‐1‐36図)。

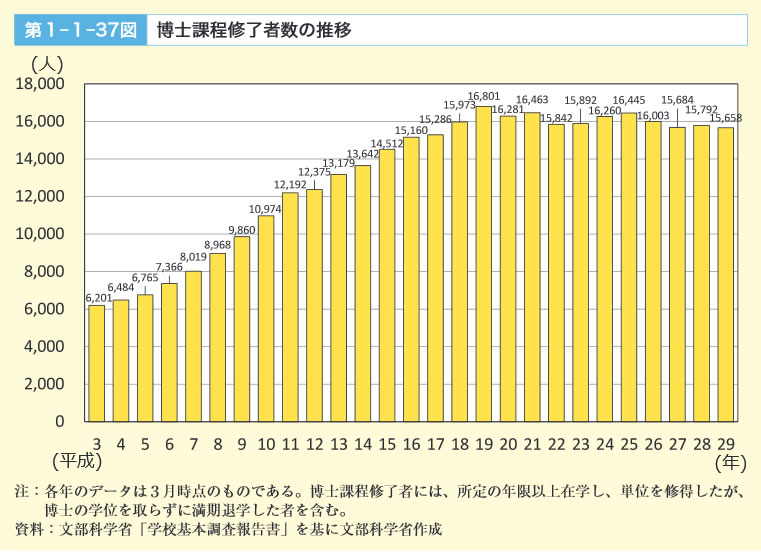

また、博士課程修了者数の推移を見ると、平成19年をピークに横ばいとなり、平成29年3月時点における博士課程修了者数は15,658人となっている(第1‐1‐37図)。

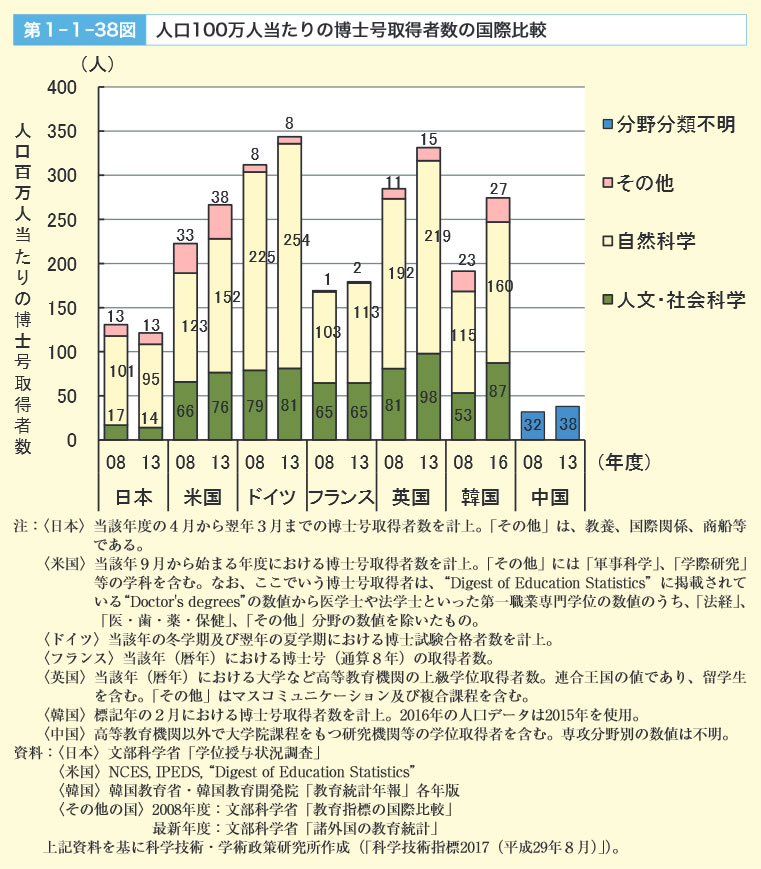

続いて、人口100万人当たりの博士号取得者について、主要国と比べると、我が国は2013年度で121人と少ない数値である。他国の最新年の数値で見ると、最も多い国はドイツ(344人)、次いで英国(331人)である。2008年度と2013年度を比較すると、我が国以外の国は全て増加している。分野別に見ると、主要国ともに「自然科学」系の占める割合が多い傾向にあるが、我が国は他国に比べて「人文・社会科学」系の博士号取得者が少ない傾向にある(第1‐1‐38図)。

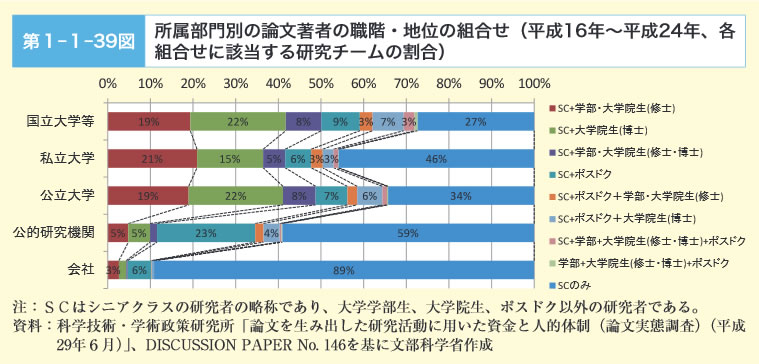

ここで、若手に位置付けられる大学学部生、大学院生(※30)、ポストドクター(以下「ポスドク」という。)について、研究活動における役割を確認する。科学技術・学術政策研究所(NISTEP(※31))の調査では、調査対象となる論文(※32)に関して、論文著者の職階・地位に注目して研究チームの構成を分析したところ、大学等の研究チームでは、多くのチームにシニアクラスの研究者が存在するものの、研究チームの半数以上において大学学部生、大学院生、ポスドクのいずれかが含まれており、若手研究者が果たす役割が量的に大きいことが読み取れる。公的研究機関では、シニアクラスの研究者のみから構成される研究チームが59%存在しているが、ポスドクがシニアクラスの研究者とともに構成される研究チームは23%を占めており、公的研究機関においても若手研究者が果たす役割が一定割合存在している。一方、会社については、シニアクラスの研究者のみから構成される割合が89%と高くなっている(第1‐1‐39図)。

次に、大学等又は公的研究機関における研究チームの構成と論文の注目度の関係を見ると、若手研究者が参画している研究チームが、被引用数Top10%論文数を生み出した研究活動の約7割(69.6%)を占めている。その一方で、シニアクラスの研究者のみから構成される研究チームは約3割である(第1‐1‐40表)。

総論文数に占めるTop10%補正論文数の割合である、Q値を研究チーム構成別に見ると、シニアクラスの研究者と、ポスドク及び学部生、大学院生(修士、博士)から構成される研究チーム(8.5%)、シニアクラスの研究者とポスドクから構成される研究チーム(8.4%)、シニアクラスの研究者とポスドク及び大学院生(博士)から構成される研究チーム(7.9%)の順番にQ値が高くなっており、特にポスドクが参画しているチームの論文のQ値が高い傾向にある(第1‐1‐41表)。

![第1‐1‐40表 被引用数Top10%論文全体に占める割合(研究チーム構成別)[大学等又は公的研究機関、平成16年~平成24年] 第1‐1‐40表 被引用数Top10%論文全体に占める割合(研究チーム構成別)[大学等又は公的研究機関、平成16年~平成24年]](/b_menu/hakusho/html/hpaa201801/detail/__icsFiles/artimage/2019/07/01/c_pbl_14_4/1418496_040.jpg)

![第1‐1‐41表 調査対象論文のQ値(研究チーム構成別)[大学等又は公的研究機関、平成16年~平成24年] 第1‐1‐41表 調査対象論文のQ値(研究チーム構成別)[大学等又は公的研究機関、平成16年~平成24年]](/b_menu/hakusho/html/hpaa201801/detail/__icsFiles/artimage/2019/07/01/c_pbl_14_4/1418496_041.jpg)

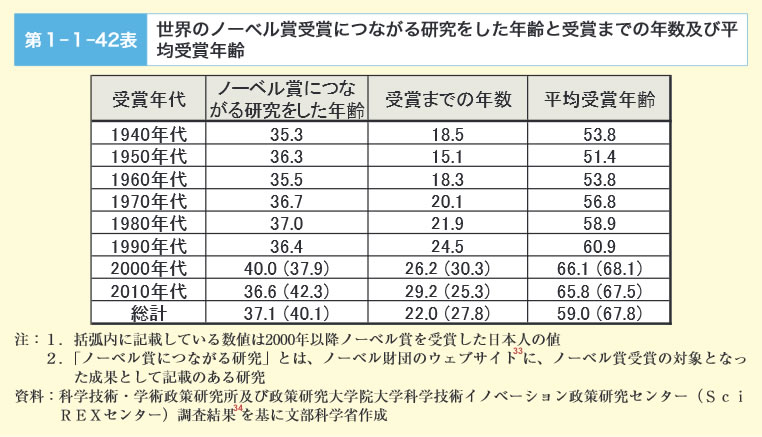

また、ノーベル賞に関しては、受賞時の年齢と賞につながる研究業績(論文等)を基に受賞につながった業績を挙げた年齢に着目すると、受賞につながる研究をした平均的な年齢は30歳代が中心になっており、研究活動における若手研究者の重要性がうかがえる(第1‐1‐42表)。これらのことから、若手研究者の減少は、今後の我が国の研究力向上において重要な課題に成り得ると考えられる。

- ※28 文部科学省 中央教育審議会 大学分科会「未来を牽引(けんいん)する大学院教育改革~社会と協働した「知のプロフェッショナル」の育成~(審議まとめ)(平成27年9月)」

- ※29 第1-1-35図の博士課程進学者は、修士課程修了後に博士課程に進学する者とし、第1-1-34図の修士課程修了後の進学者と同じ者である。

- ※30 修士課程在学者と博士課程在学者を含む

- ※31 National Institute of Scienceand Technology Policy

- ※32 クラリベイトアナリティクス社Web of Scienceに収録されている出版年が2004年から2012年までの論文のうち、著者の所属機関の所在地が日本となっている論文の責任著者を母集団として、無作為抽出の上でアンケートを行い、回答のあった約1.1万件を分析。

- ※33 http://www.nobelprize.org/

- ※34 「ノーベル賞と科学技術イノベーション政策-選考プロセスと受賞者のキャリア分析(平成28年5月)」(赤池、原、篠原、内野、中島)(SciREXワーキングペーパー#3)

イ 課題の抽出

なぜ博士課程進学者数が減少しているのか、その背景には修士課程学生にとって、博士課程に進学する魅力が薄れているおそれがある。NISTEPでは、「科学技術の状況に係る総合的意識調査」(以下「NISTEP定点調査」という。)を継続的に行っている。同調査では、大学、大学共同利用機関法人の研究所・施設、国立研究開発法人の長、マネジメント実務担当者、現場の教員・研究者に加えて、大規模研究開発プロジェクトの研究責任者と、産業界等の有識者、研究開発とイノベーションの橋渡しを行っている者、総勢約2,800人を対象に、我が国の科学技術やイノベーションの状況変化を把握するため、毎年、同一の回答者に、同一のアンケート調査を行っている。

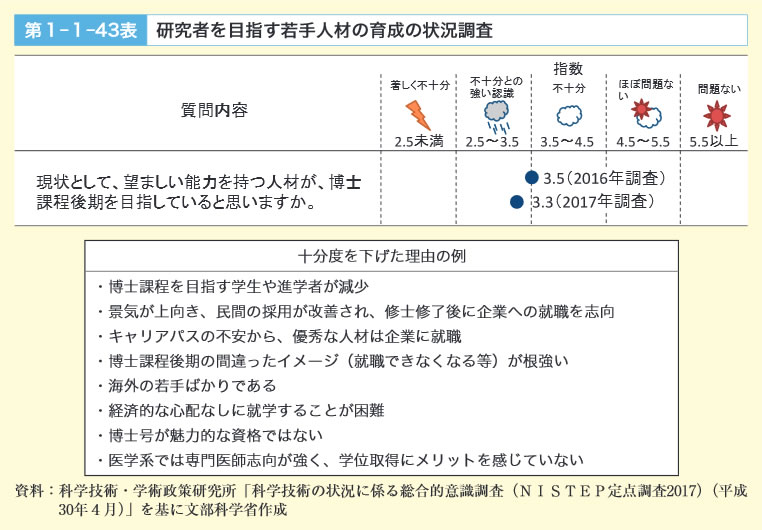

同調査において、研究者を目指す若手人材の育成の状況について、「現状として、望ましい能力を持つ人材が、博士課程後期を目指していると思いますか。」という質問を行った結果、2017年調査では、6段階の指数で3.5以下となり、これは「不十分との強い認識」であることを示す結果となった。前年度調査から十分度を上げた回答者の割合は8%、十分度を下げた回答者の割合は17%であった。十分度を下げた理由としては、「キャリアパスの不安から、優秀な人材は企業に就職」、「経済的な心配なしに就学することが困難」などの意見が見られた。これらの意見が博士課程への進学を敬遠することにつながっていることがうかがえる(第1‐1‐43表)。

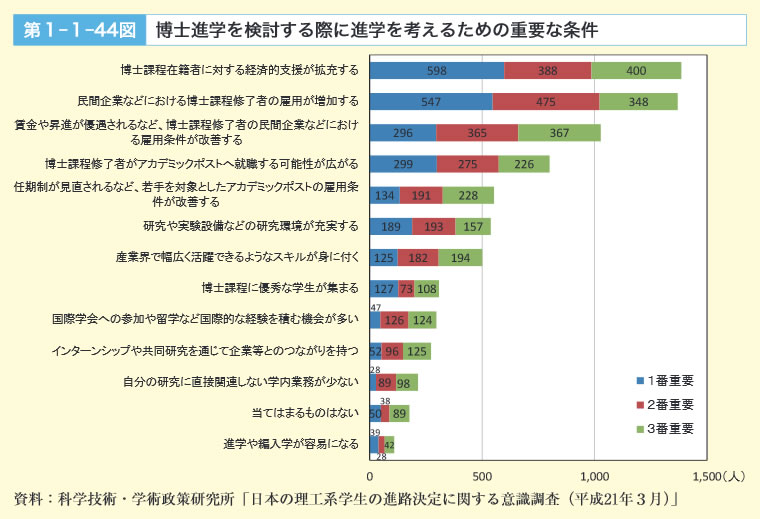

また、NISTEPが平成20年に国内12大学(※35)の理工系修士課程に在籍する2年生以上の学生に対して行ったアンケートにおいても、博士進学を検討する際に進学を考えるための重要な条件として、「博士課程在籍者に対する経済的支援の拡充」が条件として最も多く選択されており、在学中の経済的負担への不安もまた、博士離れの原因の一つとなっていることが示唆されている(第1‐1‐44図)。

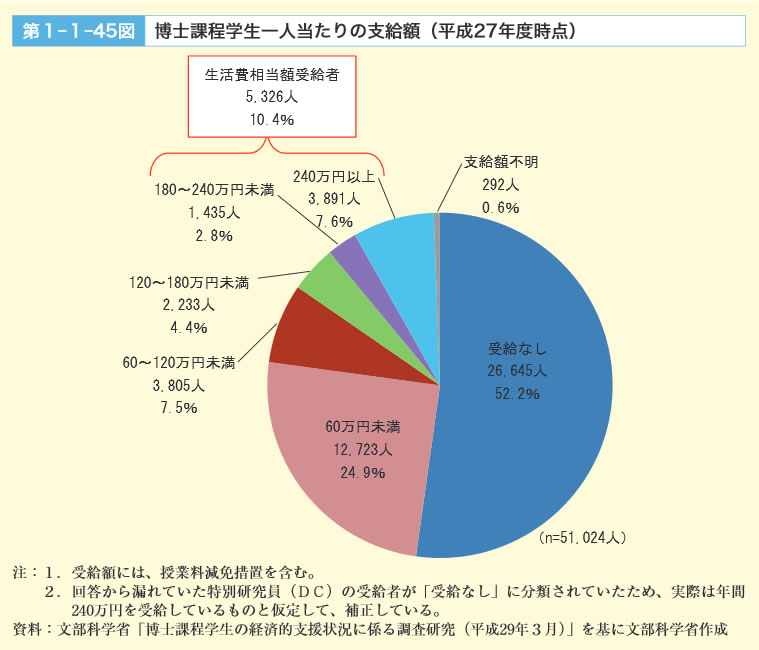

科学技術基本計画では、「博士課程(後期)在籍者の2割程度が生活費相当額程度を受給できることを目指す」という目標が掲げられているが、博士課程学生の経済的支援(※36)の状況を確認すると、平成27年時点で、生活費相当額(年間180万円以上)の経済的支援の受給者は、博士課程(後期)学生全体の10.4%で、科学技術基本計画に掲げる目標値(2割)の半分程度となっている(第1‐1‐45図)。

- ※35 北海道大学、東北大学、筑波大学、東京大学、東京工業大学、早稲田大学、慶應義塾大学、京都大学、名古屋大学、大阪大学、広島大学、九州大学

- ※36 貸与型奨学金(大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)及び大学院で学ぶ人を対象とした、日本学生支援機構が実施する貸与型の奨学金)を除く

次に、これらのキャリアパスの不安や就職状況、経済的な懸念につながる背景について、大学院修了後の進路状況や雇用状況、所得の観点から分析を進める。

(ア)大学院修了後の進路状況

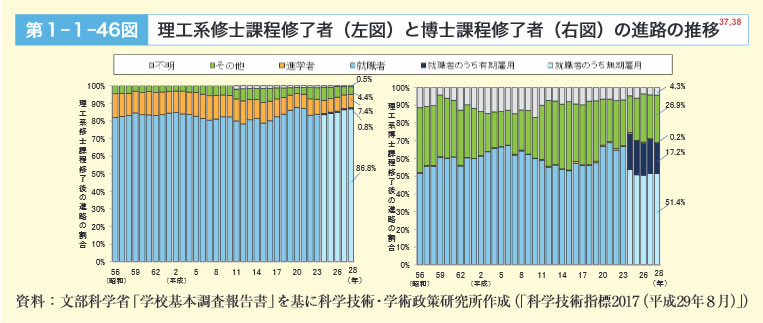

平成28年の理工系修士課程修了者(37,128人)の進路を見ると、「就職者」の約9割のうち、ほとんどが「無期雇用」の職員として就職しているが、博士課程修了者(4,809人)の「就職者」の割合は約7割であり、そのうち「無期雇用」の職員として就職しているのは全体の約5割にとどまっている(第1‐1‐46図)。

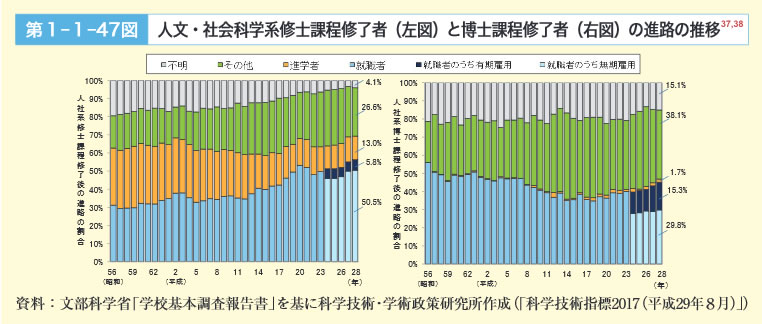

一方、人文・社会科学系修士課程修了者の進路を見ると、「就職者」の割合は増加傾向にあり、平成28年では全体(11,458人)の約6割に近づいている。それに対して、博士課程修了者(2,135人)は、全体の約5割が就職しているが、「無期雇用」として就職しているのは約3割にとどまっている(第1‐1‐47図)。

以上のことから、大学院修了後の進路としては、修士課程修了者に比べ博士課程修了者の就職者の割合は低く、更に「無期雇用」の職員として就職している割合は5割以下にとどまっている現状がうかがえる。

以上のデータは、いずれも修士又は博士課程修了直後の次年度の5月1日調査時点の情報であるが、継続して就業状況を確認すると、キャリアを経るとともに就業状況が変化している実態も見えてくる。

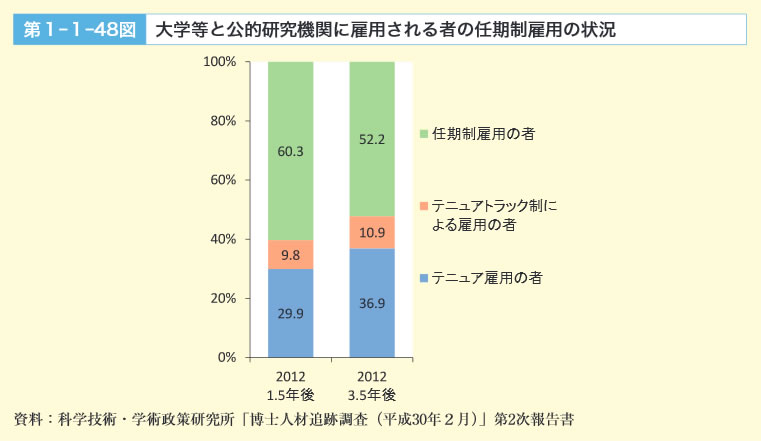

平成24年度に博士課程を修了した者のうち、大学等と公的研究機関で雇用されている者を対象に、当該機関における任期制雇用の状況について、博士課程修了後の1.5年後と3.5年後を比較すると、任期制雇用の者の割合は60.3%から52.2%に減少し、テニュア雇用(終身雇用)の者とテニュアトラック制(※39)による雇用の者を合わせた割合は39.7%から47.8%に増加している(第1‐1‐48図)。大学等と公的研究機関においては、テニュア雇用に移行するまで時間を要するため、長期的な視点でその就業状況を考慮する必要があるものの、ポスドク等を経験した者にとって、安定的なポストに就くキャリアパスが徐々に形成されてきているものと考えられる。

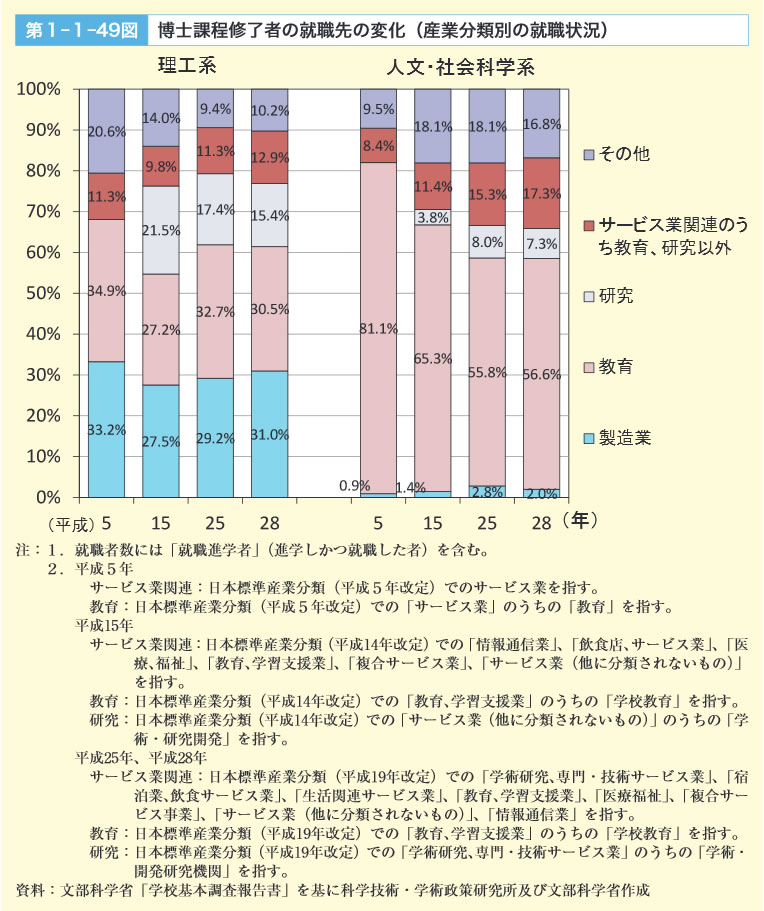

次に、第1‐1‐46図と第1‐1‐47図に示す博士課程修了者の就職先を産業別に見ると、平成5年から平成28年の20年以上において、理工系博士課程修了者の場合、「製造業」と「教育」への就職割合はおおむね30%程で、「研究」への就職割合は21.5%~15.4%で推移している。また、人文・社会科学系博士課程修了者の場合、「製造業」への就職割合が少なく、「教育」への就職割合は81.1%から56.6%に減少しつつも過半数を占めている。さらに、「サービス業関連のうち教育、研究以外」が占める割合が8.4%から17.3%に増加傾向にあり、「研究」への就職割合は平成25年以降7~8%で推移している(第1‐1‐49図)。

- ※37 無期雇用とは、雇用の期間の定めのないものとして就職した者である。有期雇用とは雇用の期間が1年以上で期間の定めのある者であり、かつ1週間の所定の労働時間がおおむね30~40時間程度の者をいう。

- ※38 「その他」とは「臨床研修医」、「専修学校・外国の学校等入学者」、「一時的な仕事に就いた者」等の合計である。データは当該修了者の修了後の次年度5月1日調査時点の情報。

- ※39 テニュアトラック制とは、公正に選抜された若手研究者が、安定的な職を得る前に、任期付きの雇用形態で自立した研究者として経験を積む仕組み。

(イ)国公私立の大学本務教員の雇用状況

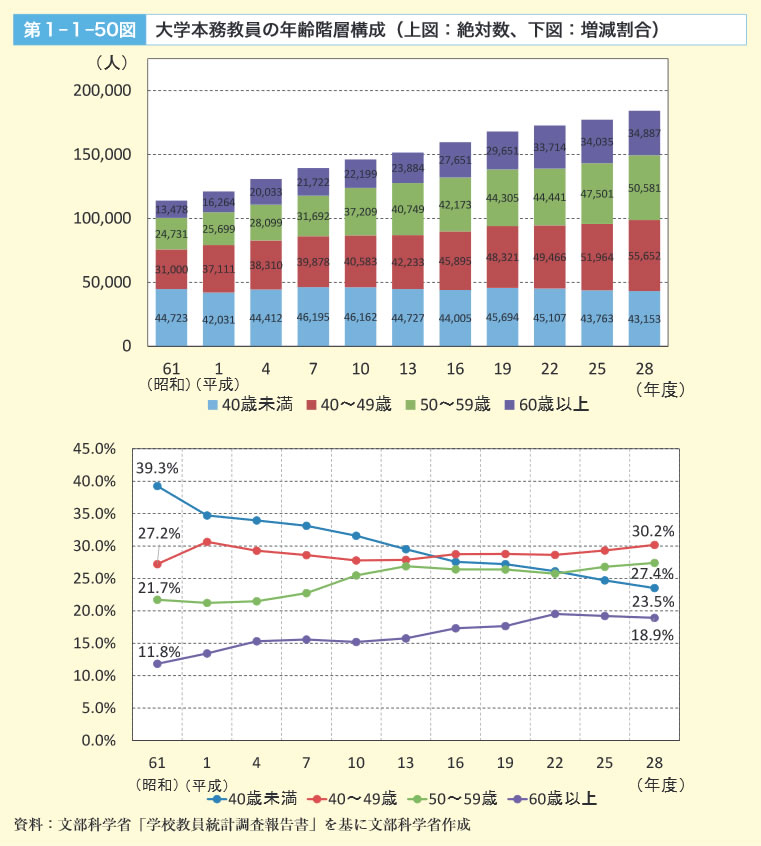

次に、年齢階層等の統計データが明確になっている国公私立の大学本務教員(※40)について、昭和61年から平成28年までの30年間における各年齢階層構成の実数と増減割合の推移を見ると、40歳以上の全ての年齢階層で増加傾向であるが、40歳未満の年齢階層の全体の中で占める割合は昭和61年の39.3%から平成28年に23.5%まで減少している。一方、40~49歳、50~59歳、60歳以上の各年齢階層の占める割合は、いずれも数%程度増加しており、教員の高齢化が進んでいる傾向が見られる(第1‐1‐50図)。

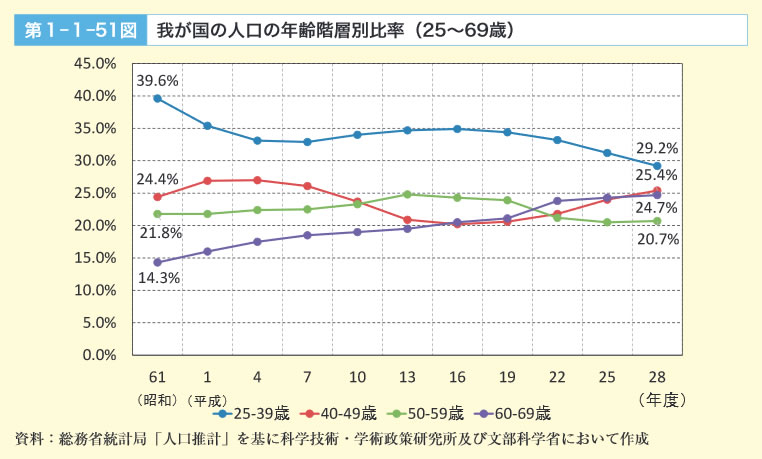

一方で、我が国の25~69歳の人口のうち25~39歳の年齢階層が占める割合も減少傾向にあり、40歳未満の若手確保に向けては、今後も厳しい状況にあると考えられる(第1‐1‐51図)。

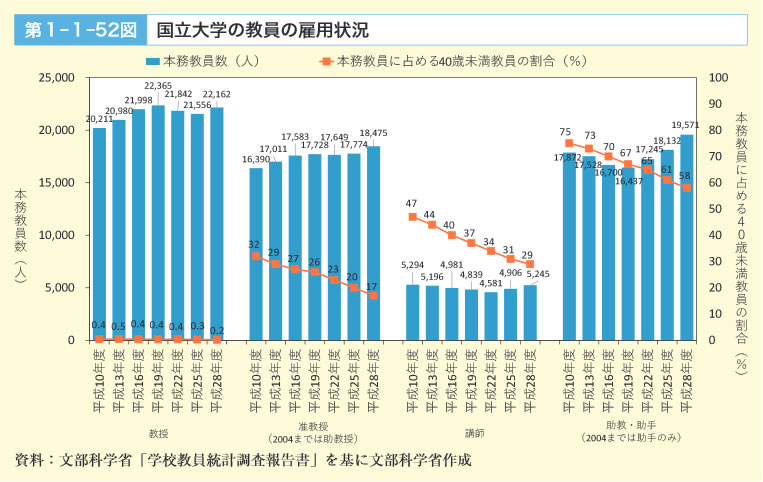

また、国立大学法人に着目し、各職階別教員ポストの大学教員数の推移を見ると、准教授、講師、助教・助手のいずれのポストにおいても、若手教員(40歳未満)の占める割合は減少傾向である(第1‐1‐52図)。

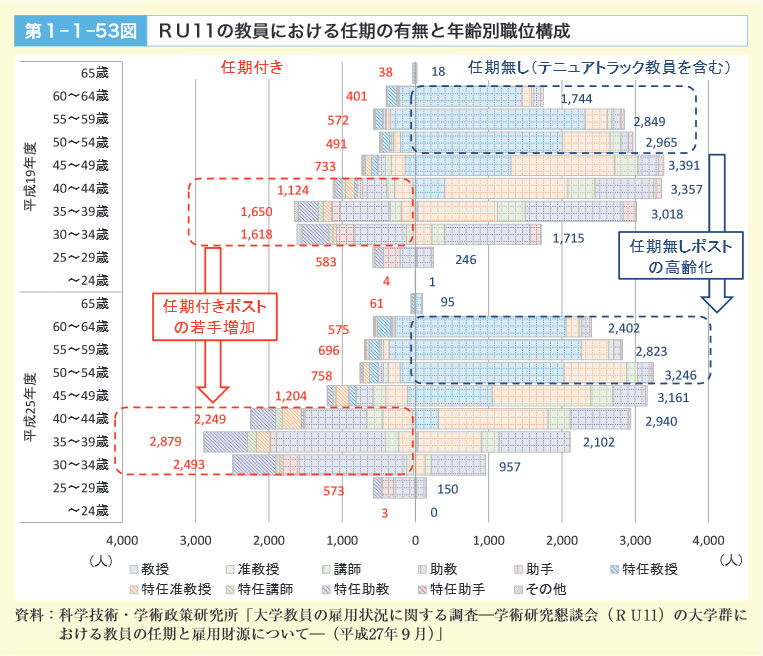

さらに、雇用の形態については、若手について任期付ポストの割合が増加していることが指摘されている。RU11(※41)を対象にした調査では、平成19年から平成25年までの間に、30歳~44歳までの階層の教員について、任期付雇用の比率が大幅に増加するとともに、同じ期間に、50歳~64歳までの階層の教員について、任期無しの雇用の比率が増加している。特定の研究プロジェクトの遂行を目的として雇用される特任教員数は、若手教員層を中心に増加している(第1‐1‐53図)。

以上の状況を踏まえると、今後の若手研究者の確保に向けては、大学の人事システム改革や若手研究者の戦略的育成等といった取組を促進し強化していく必要があると考えられる。

- ※40 本務教員:当該学校に籍のある常勤教員

- ※41 RU11(Research University)は国立私立の設置形態を超えたコンソーシアムであり、正式名称は「学術研究懇談会」。平成21年11月に9大学(北海道大学、東北大学、東京大学、早稲田大学、慶應義塾大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学)で発足し、平成22年8月に筑波大学、東京工業大学が加入し、11大学で構成される。

(ウ)大学院修了後の所得

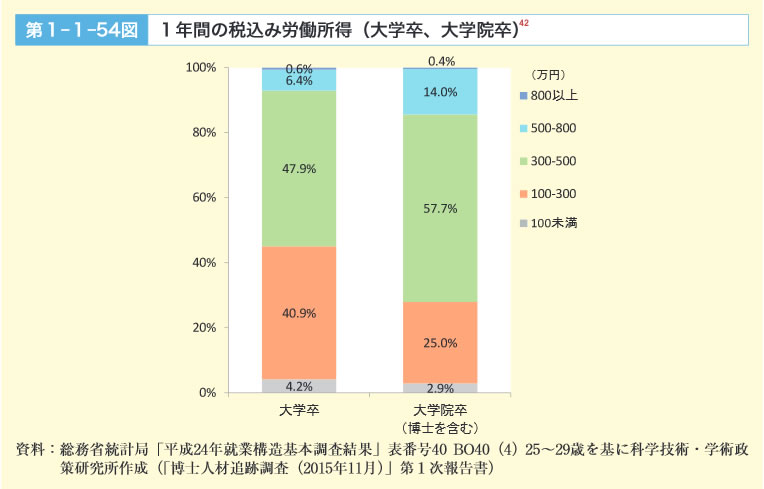

総務省「平成24年就業構造基本調査」のデータを用い、NISTEPが平成24年における25~29歳の大学卒業者(以下「大学卒」という。)と大学院卒業者(博士を含む。以下「大学院卒」という。)の1年間の税込み労働所得について分析したところ、1年間の税込み労働所得が500万円以上の大学卒の割合が7.0%であったの対し、大学院卒については14.4%と大学卒の割合を上回った。また、労働所得が300万円未満の大学卒の割合が45.1%であったのに対し、大学院卒については、27.9%と大学卒の割合を大きく下回り、大学院卒の所得水準が大学卒の所得水準よりも高い傾向であるとの結果が得られた(第1‐1‐54図)。

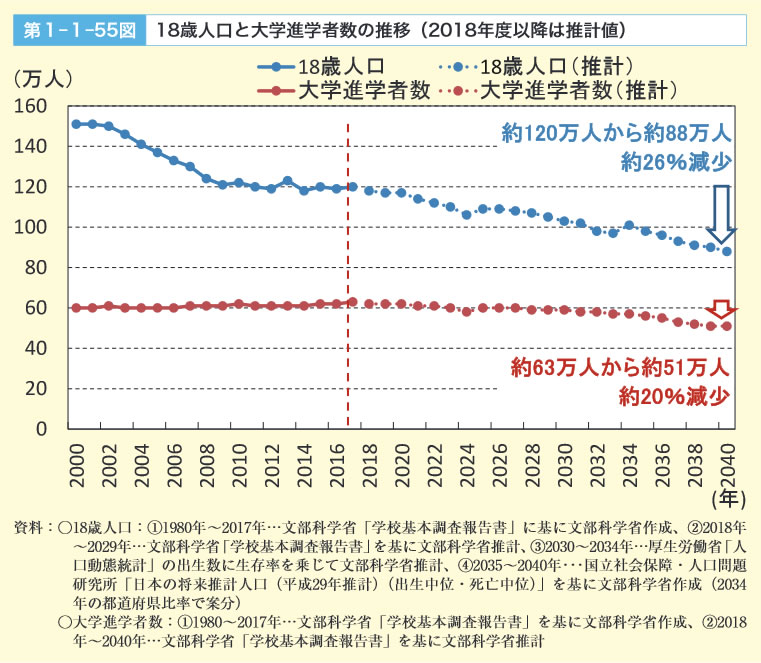

ここまでは、博士課程進学者数や若手研究者数の減少に関連する分析を行ってきたが、今後は、我が国の人口動態における若年人口の減少の影響も懸念される。18歳人口の推移を見ると、2005年には約137万人であったが、現在は約120万人まで減少している。今後、2032年には初めて100万人を割って約98万人となり、更に2040年には約88万人にまで現在に比べて約26%減少するという推計もある。この18歳人口減少に伴い、大学進学者は現在の約63万人から、2040年に約51万人までに約20%減少する推計になる(第1‐1‐55図)。このような大学進学者数の推移は、今後の若手研究者数に長期的には影響を与えると考えられる。

- ※42 (1)「収入なし」は除いて算出。(2)http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&tclassID=000001048178&cycleCode=0&requestSender=search.

ウ 代表的な取組事例

ここで博士課程進学者について、代表的な取組事例を紹介する。

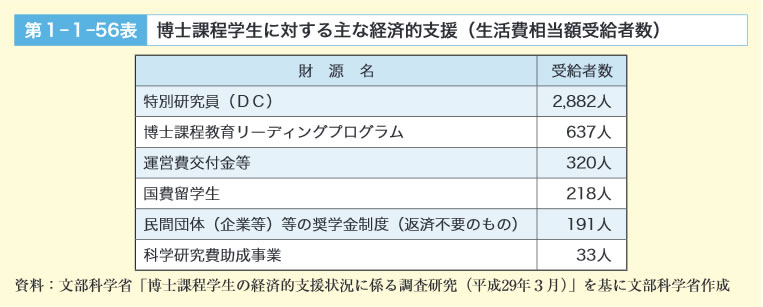

科学技術基本計画では「博士課程(後期)在籍者の2割程度が生活費相当額程度を受給できることを目指す」という目標が掲げられており、目標の達成に向けて多様な財源に経済的支援の充実が図られている(第1‐1‐56表)。後述する「特別研究員(DC)事業」のほか、文部科学省では、経済的理由等によって授業料等の納付が困難な場合でも就学を継続することができるよう、国立大学法人運営費交付金の算定、私立大学等経常費補助金の特別補助等を通じて、国私立大学等の授業料減免措置を支援している。

また、日本学生支援機構は、能力があるにもかかわらず、経済的な理由により進学等が困難な学生に対する奨学金事業を実施しており、大学院で無利子奨学金の貸与を受けた者のうち、在学中に特に優れた業績を挙げた学生については奨学金の返還免除を行っている。

次に、これまで30年以上にわたり取り組んできた「特別研究員制度」を紹介する。本制度は、学術審議会答申「学術研究体制の改善のための基本的施策について」(昭和59年2月6日)に基づき、昭和60年度に特別研究員制度が創設され、優れた若手研究者にその研究生活の初期において、自由な発想の基に主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する機会を与えることにより、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としている。大学院博士課程在学者、博士の学位取得者等を対象に、優れた研究能力を有し、大学その他の研究機関で研究に専念することを希望する者を「特別研究員」に採用し、研究奨励金を支給する制度であり、大学院博士課程在学者を対象とする特別研究員(DC)事業、博士学位取得者等を対象とする特別研究員(PD)事業等が実施されている。

博士課程学生への経済的支援は様々講じられているが、第1‐1‐56表に示すとおり、生活費相当額の受給者の半数以上が特別研究員(DC)受給者となっている。

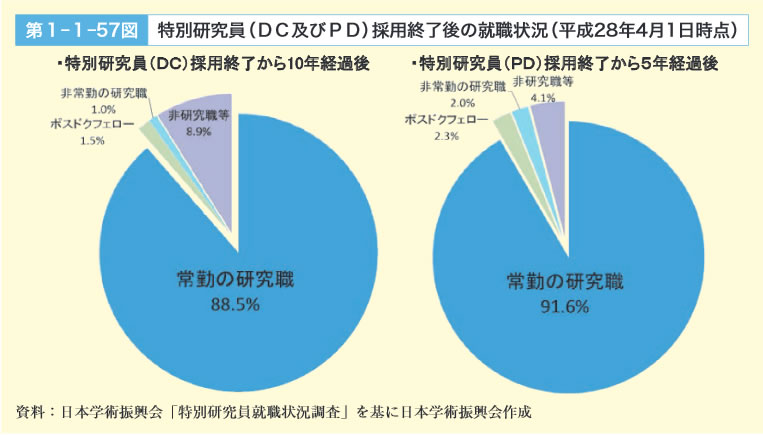

これまでの実績として、博士課程(後期)学生を対象にした特別研究員(DC)では、DC採用終了後から10年経過後に88.5%が常勤の研究職に就いている。また、博士号取得者を対象とした特別研究員(PD)では、PD採用終了後から5年経過後に91.6%が常勤の研究職に就いている(第1‐1‐57図)。

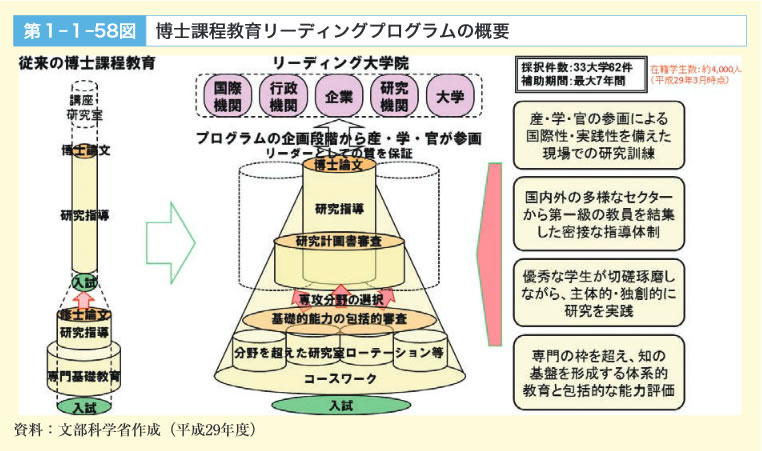

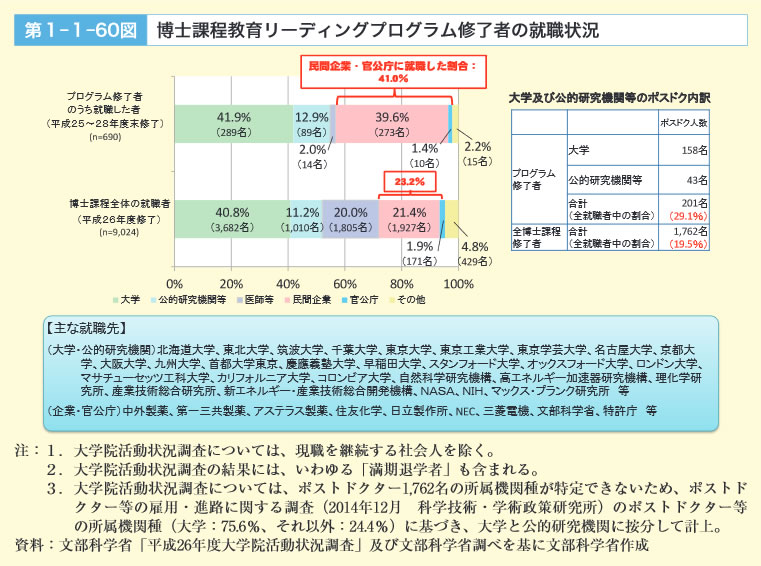

さらに、文部科学省では、大学院教育改革の取組として、産業界においても活躍できる博士人材の育成・活躍の方策として、平成23年度から「博士課程教育リーディングプログラム」を開始した。専門分野の枠を超えた俯(ふ)瞰(かん)力と独創力を備え、広く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーの養成を推進し、修了者のキャリアパスを確立することで、博士が多様なセクションで活躍していく好循環の確立を目指している(第1‐1‐58図)。

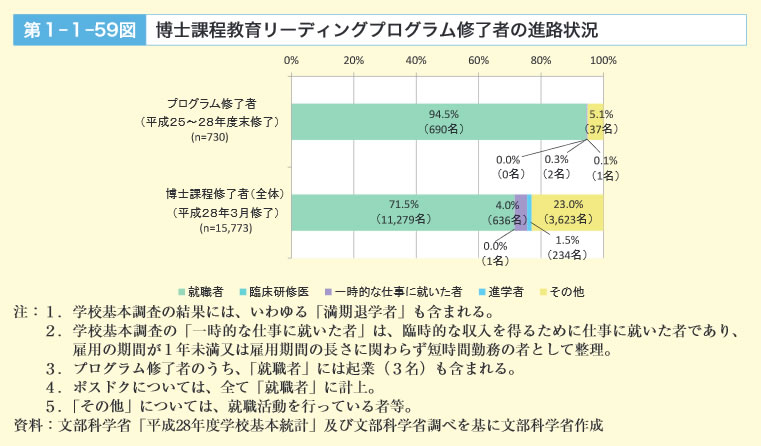

博士課程教育リーディングプログラムでは、平成28年度末までに730名が修了し、うち、全体の94.5%に当たる690名が就職し、就職率の割合は、博士課程修了者全体の割合71.5%に比べて高い傾向が見られている(第1‐1‐59図)。また、リーディングプログラム修了者の約4割が民間企業・官公庁に就職するなど、多様なセクションで活躍し始めている(第1‐1‐60図)。

(2)人材の多様性・流動性

ア 現状分析

我が国からイノベーションが創出される可能性を最大限高めるためには、女性や外国人といった多様な人材の活躍を促進するとともに、分野、組織、セクター、国境等の壁を越えて人材が流動し、グローバルな環境の下での知の融合や研究成果の社会実装を進めていく必要がある。

以下、国際的な研究ネットワーク、女性研究者に加え、分野、組織、セクターなどの壁を越えた人材の流動性について、現状を分析する。

(ア)国際的な研究ネットワークの現状

研究の質向上の観点からは、Top1%補正論文やTop10%補正論文に代表される注目度の高い論文を生産する上で、海外で研究経験を積むことや、論文の国際間共著の推進が効果的であると言われている。

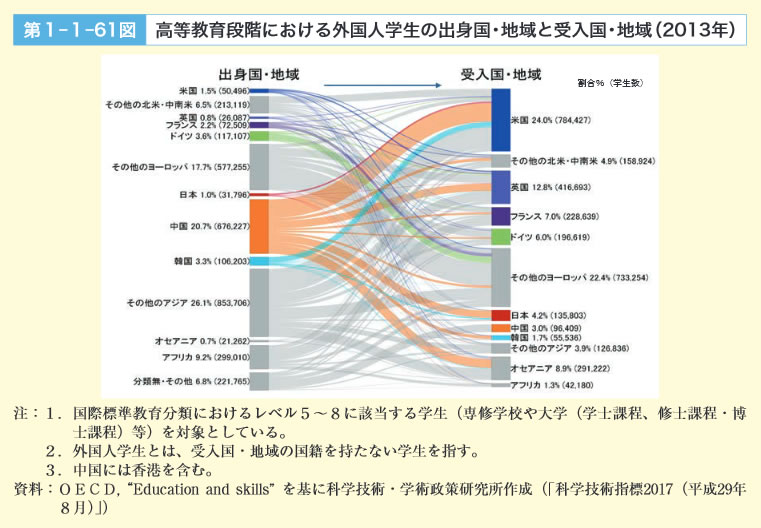

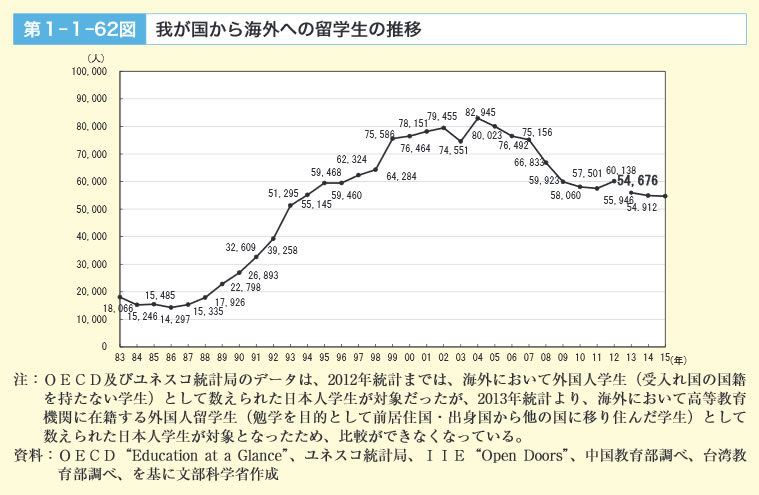

ここでは、国際的な人材の流動性の観点から、高等教育段階における国際的な学生の受け入れ、送り出しの状況を見る。我が国は海外に送り出す学生が全世界の1.0%にとどまり相対的に少なく、受け入れている学生はアジア圏では最も多いが、全世界の4.2%にとどまり欧米諸国に比べて少ない状況である。海外に最も多くの学生を送り出している国・地域は中国であり、全世界の20.7%を占めており、米国に最も多く送り出し、我が国や英国にも送り出している。受入国・地域の側から見ると、最も多くの外国人学生を受け入れているのは米国であり、全世界の24.0%である。次いで英国であり、全世界の12.8%となっている。米国と英国は、受け入れている学生は多いが、逆に送り出している学生は少ない(第1‐1‐61図)。また、我が国から海外への留学生については、2004年度をピークに減少傾向である(第1‐1‐62図)。

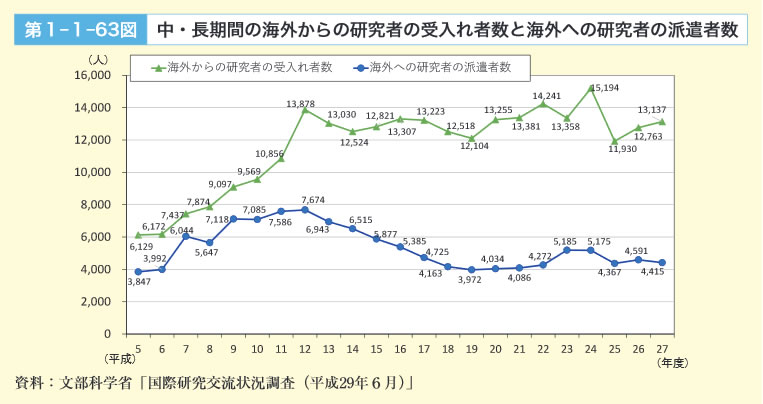

次に研究者の国際流動性についての状況を確認する。我が国の過去20年程の傾向を見ると、短期間(30日以内)の海外からの受入れ研究者数及び海外への派遣研究者数は増加傾向であり、平成27年度においては海外からの受入れ研究者数が26,489人、海外への派遣研究者数は166,239人まで達している(第2‐4‐8図、第2‐4‐9図)。中・長期間(30日を超える期間)の海外への派遣研究者数は平成12年度(約7,700人)以降減少した後に、平成20年度以降はおおむね4,000~5,000人の水準で推移している。海外からの研究者の受入れ者数は、変動は大きいが、12,000~15,000人の水準で推移しており、派遣研究者の2倍以上の規模になっている(第1‐1‐63図)。

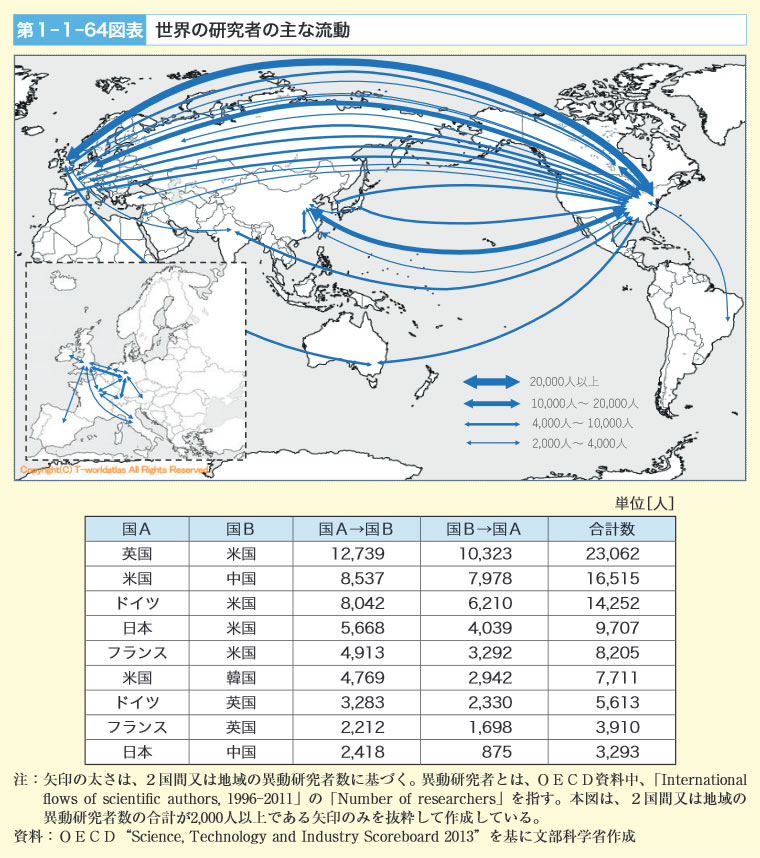

さらに、経済協力開発機構(OECD(※43))の調査結果から世界の研究者の主な流動を確認すると、米国が国際的な研究ネットワークの中核に位置していることが分かる。次いで、英国、ドイツ、フランスといった欧州各国の異動者数が多くなっている。一方、我が国における研究者の国際的な流動性は非常に低く、国際的な研究ネットワークの中核から外れていることが読み取れる(第1‐1‐64図表)。

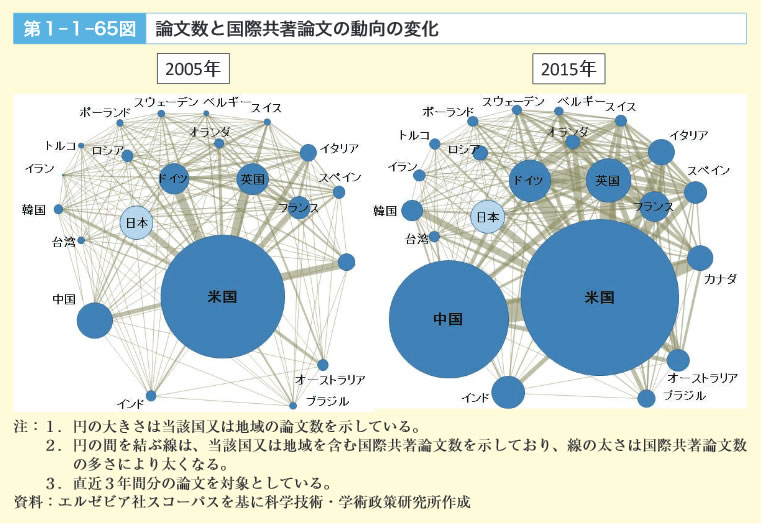

次に論文の国際共著関係の変化について確認する。第1‐1‐65図は、当該国又は地域の論文の共著関係を2005年と2015年で比較したものである。国の円の大きさは、当該国又は地域の論文数を表しており、円を結ぶ線の太さは、国際共著論文数を示している。図から明らかなように、2005年から2015年にかけて、多くの国又は地域において論文数が増加し国際共著論文数も伸びている。特に中国の論文数の増加が目立つとともに、国際共著論文数の増加が見られる。また、英国、ドイツ、フランスなどEU諸国間においても国際共著論文数の増加が確認できる。一方で、我が国においては、国際的な流動性が少ない中で、国際共著論文数についても伸び悩んでおり、相対的な存在感が低下しつつある状況が読みとれる。国際頭脳循環への参画に課題があると考えられる。

- ※43 Organization for Economic Co-operation and Development

(イ)女性研究者の現状

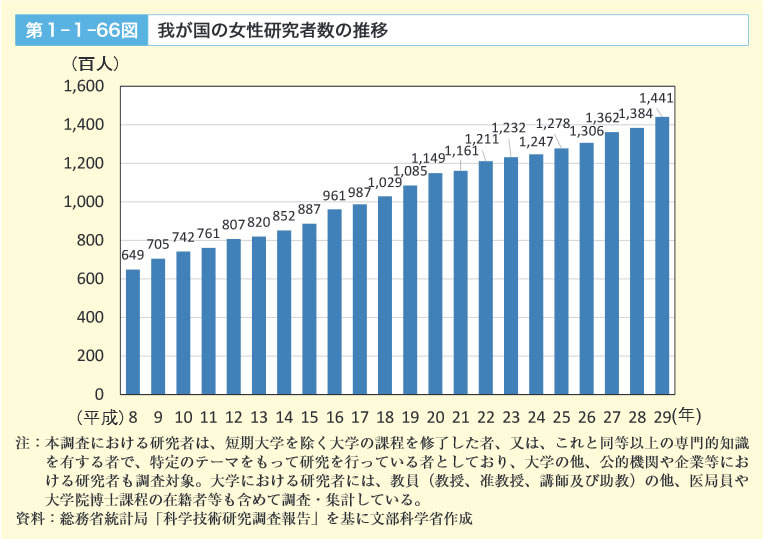

多様な視点や優れた発想を取り入れ科学技術イノベーション活動を活性化していくためには、女性の能力を最大限に発揮できる環境を整備し、その活躍を促進していくことが不可欠である。我が国の女性研究者を取り巻く状況について見ると、女性研究者数は、平成8年度から平成29年度の20年以上で約2倍に増加している(第1‐1‐66図)。

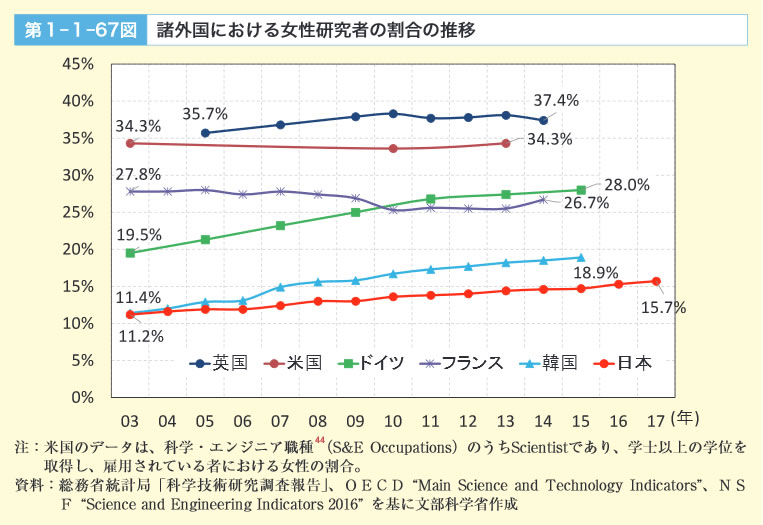

また、研究者総数に占める女性研究者割合についても増加傾向にあるものの、2017年時点で15.7%にとどまっており、諸外国の30%程度と比較すると、依然として低い水準となっている(第1‐1‐67図)。

- ※44 科学職種は、生物学・生命科学者、コンピュータ・情報科学者、数学科学者、物理化学者、心理学者、社会科学者を含む。エンジニア職種は、航空エンジニア、科学エンジニア、土木エンジニア、電気エンジニア、産業エンジニア、機械エンジニア、その他エンジニア、高等教育の教育者を含む(高等教育の教育)

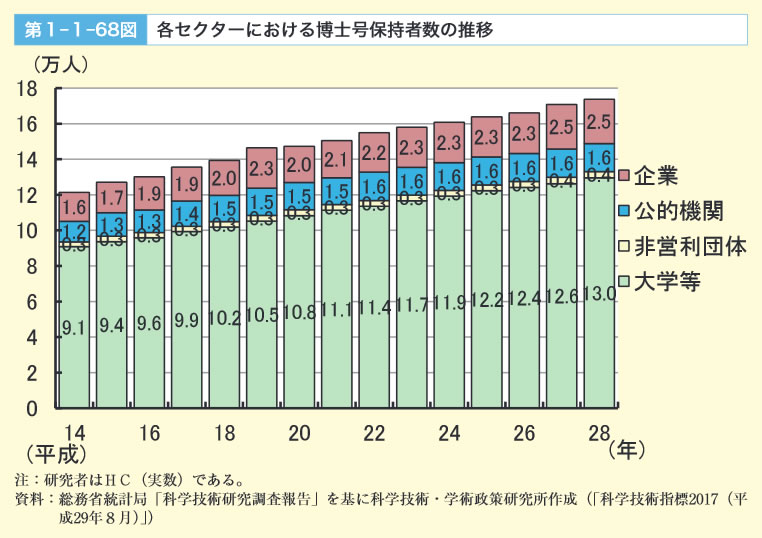

(ウ)分野、組織、セクターなどの壁を越えた人材の流動性の現状

我が国における分野、組織、セクター(※45)などの壁を越えた人材の流動化を促進することは、それぞれの人材が資質と能力を高め、多様な知識の融合や触発による新たな知の創出や研究成果の社会実装を推進する上で重要である。我が国の研究者における博士号保持者の状況を見ると、平成28年時点で最も多いセクターは「大学等」(約13.0万人)であり、継続して増加している。また、「公的機関」(約1.6万人)、「企業」(約2.5万人)も、博士号保持者数は少ないが、長期的に見ると増加している(第1‐1‐68図)。

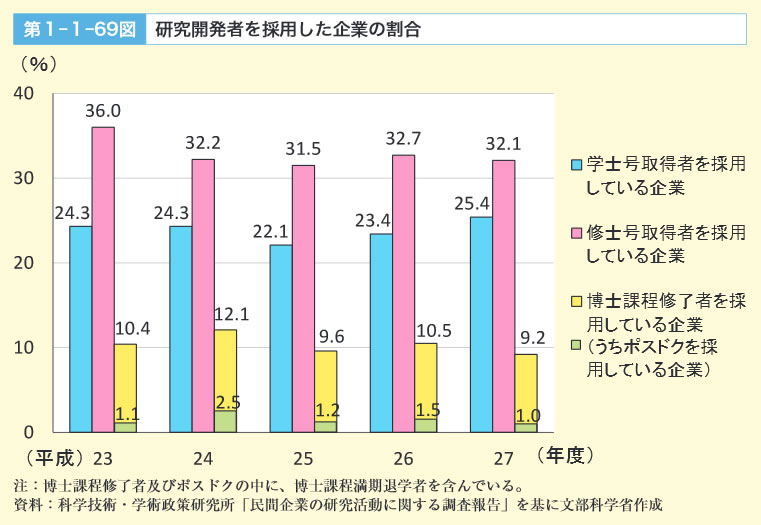

続いて、民間企業における博士課程修了者の採用状況を確認する。資本金1億円以上で研究開発を行っている民間企業(※46)を対象としたNISTEPの「民間企業の研究活動に関する調査報告」によると、平成27年度における博士課程修了者を研究開発者(※47)として採用している企業の割合は9.2%であり、研究開発を実施している企業においても9割は研究開発者として博士課程修了者を採用していなかった。また、ポスドク経験者など新卒以外の博士課程修了者を採用している企業の割合は1.0%に限られている(第1‐1‐69図)。

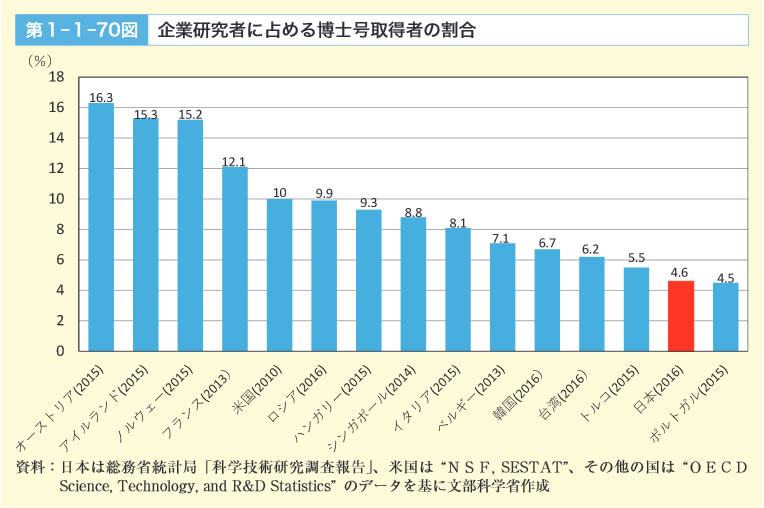

また、企業研究者に占める博士号取得者の割合を諸外国又は地域と比較すると、我が国は4.6%と低い割合となっている(第1‐1‐70図)。

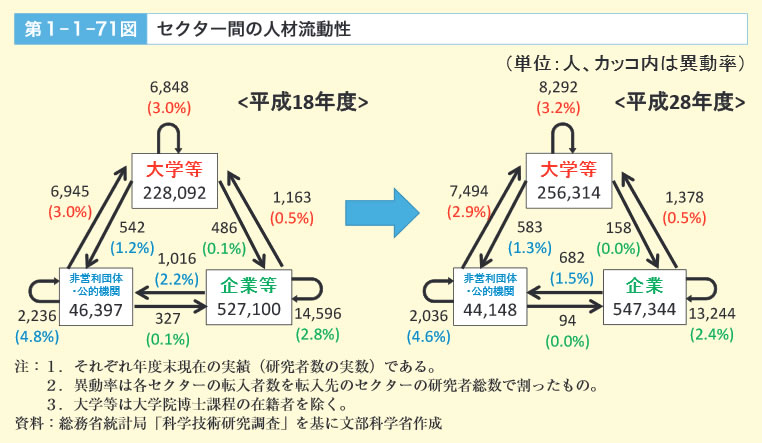

次にセクター間の異動者の割合を見ると、平成18年度と平成28年度の比較において、セクター間の異動者の割合は同水準であり、依然として大学及び公的機関等から企業への異動者の割合は他のセクター間に比べて相対的に少ない(第1‐1‐71図)。

- ※45 セクター:企業、公的機関、非営利団体、大学等

- ※46 調査の対象になった企業の数は各年度3,500社程度で、回答企業は各年1,000社程度。

- ※47 大学(短期大学を除く)の課程を修了した者、又はこれと同等以上の専門知識を有する者で、特定のテーマをもって研究開発を行っている者、かつ勤務時間の半分以上を研究開発活動に従事している者。なお、海外拠点の研究開発者は含まれない。

イ 課題の抽出

(ア)国際的な研究ネットワークの課題

(1)国際共著と論文の質との関連性について

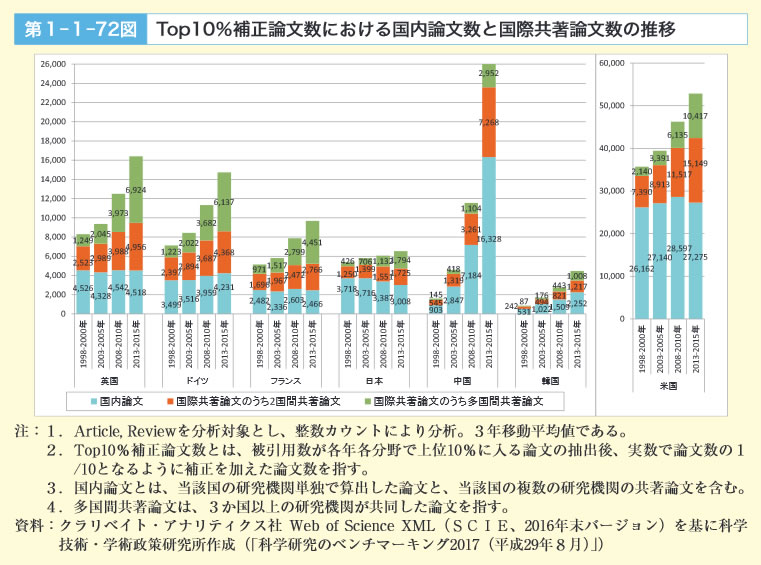

主要国のTop10%補正論文数における国内論文数と、国際共著論文数(整数カウント)のうち2国間共著論文数・多国間共著論文数の変化を見ると、最新の2013~2015年の期間において、英国とドイツ、フランスの3か国では、7割以上が国際共著論文であり、特に多国間共著論文が急増している。我が国、英国、ドイツの3か国で比較すると、国内論文数に限れば同程度であり、差が生じているのは、国際共著論文数であることがわかる(第1‐1‐72図)。

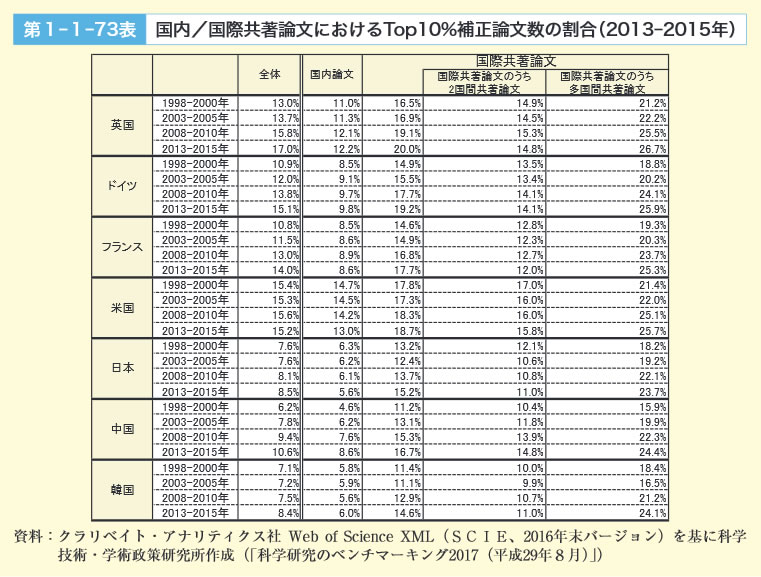

また、主要国の国内論文と国際共著論文において、総論文数に占めるTop10%補正論文数の割合を表すQ値を比較すると、いずれの国も国際共著論文の方が国内論文よりもQ値が高い傾向にある。2国間共著論文と多国間共著論文を比べた場合は、いずれの国も多国間共著論文においてQ値が高い傾向にある。我が国においては、国内論文のQ値は下降傾向であるが、国際共著論文のQ値については上昇傾向である(第1‐1‐73表)。

欧州や中国において国際共著論文が増えている背景として、以下のようなことが示唆されている(※48)。

欧州では、多国間協力による包括的な研究開発プログラムとして「欧州研究開発フレームワークプログラム」(the EU’s Framework Programmes for Research and Technological Development)が1984年から開始され、一国では解決できない気候変動のような研究開発課題に取り組んでいる。当該フレームワークプログラムを通じて、これまで共著関係が無かった国同士による共著が促進されたと指摘されており、こうした取組が欧州における国際共著論文の増加に貢献していると考えられている。一方、中国においては、1992年から「留学を支援し、帰国を奨励し、往来を自由とする」海外留学に関する方針が取られ(※49)、アメリカや他の先進国で勉強や研究を行う資金を大学や学生に提供し、海外在住の中国人を積極的に呼び戻す政策が進められている。その結果、中国経済の急成長もあり海外からの帰国者が急増し、帰国者が国際的な研究者ネットワークを活用して国際共同研究を支えていると言われている。欧州と中国においては、20年以上に及ぶ政策的支援が現在の国際共同研究の増加につながっているとの見方がある。

- ※48 村上由紀子「国際共同研究に関する研究の成果と日本の政策への示唆」研究技術計画 Vol.31 No.2,2016 伊神正貫、阪彩香、長岡貞男「日本の国際共同研究の現状」研究技術計画 Vol.31,No.2,2016

- ※49 (独立行政法人)科学技術振興機構中国総合研究交流センター「中国の大学国際化の発展と変革(平成26年8月)」

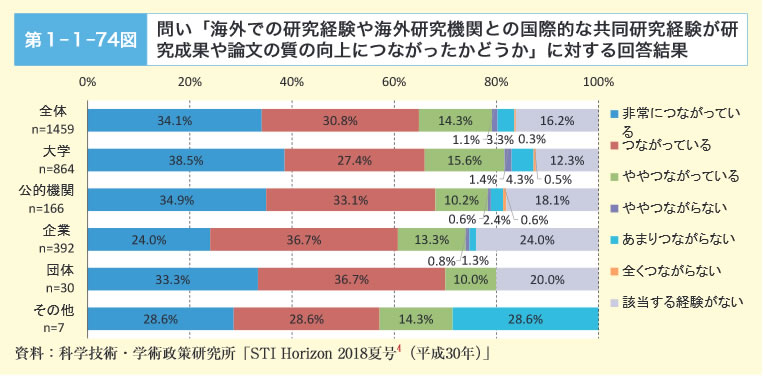

(2)海外での研究経験と研究の質との関連性

文部科学省とNISTEPでは、産学官の第一線の研究者・技術者・マネージャーなどの「専門調査員」から構成される科学技術専門家ネットワークを対象として、我が国の研究力向上に資する示唆を得るために研究者の実態調査を行った(※50)。当該調査においては、「海外での研究経験や海外研究機関との国際的な共同研究経験が研究成果や論文の質の向上に十分につながる又はつながったかどうか」という問いに対して、「非常につながっている」という回答が34%、「つながっている」が31%、「ややつながっている」が14%となり、少しでもつながっていると感じている者は合計約79%と8割近くになっている(第1‐1‐74図)。

このように研究の質向上の観点では、海外での研究経験が重要視されている傾向が見られる。次に、海外との国際共著論文が少ない背景には何があるのか述べる。

- ※50 平成29年度の科学技術専門家ネットワーク専門調査員1,951名に対して1,459名から回答を得た(回答率74.8%)。

- ※51 文部科学省、科学技術・学術政策研究所「我が国の研究力向上に資する研究者の実態調査:科学技術専門家ネットワークへの調査から」STI Horizon 2018 Vol.4 No.2, http://doi.org/10.15108/stih.00132

(3)我が国の国際的な人材の流動が進まない背景

我が国の国際共著論文数が相対的に少ない背景としては、以下のようなことが示唆されている(※52)。2012年のOECD統計によると、国際共同研究の割合が最も高い国は、人口60万人弱のルクセンブルグの77.3%というデータもあり、研究者数が比較的に多い我が国は国際共同研究の必然性が他国に比べて低かった可能性もある。さらには、国際共同研究には国同士の物理的な距離と、言語や文化等を共有する社会的な距離とも関連があると言われており、その点において、我が国の立地と長い歴史に裏付けられた文化的側面から、欧州諸国に比べて国際共同研究の実施に向けたハードルが高い可能性もある。

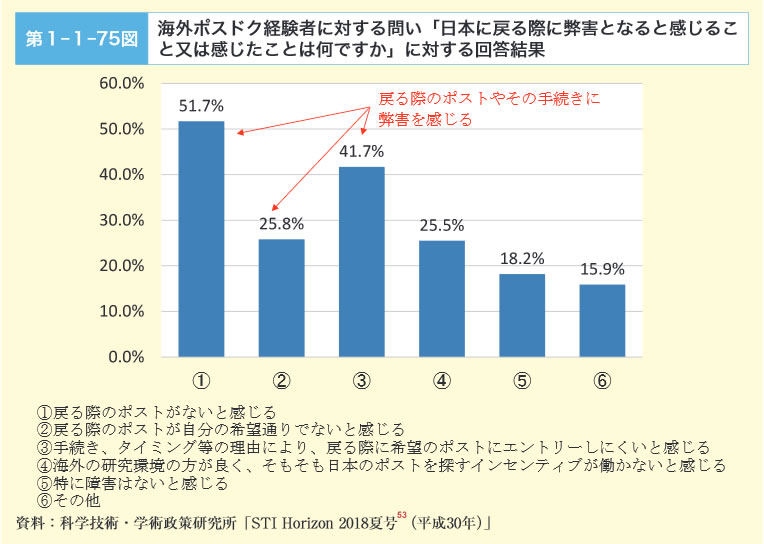

さらに、研究者の実態を知るために、海外でポスドク時代を過ごした経験がある研究者302名に、「日本に戻る際に弊害となると感じること又は感じたことは何ですか(複数回答可)」という質問をしたところ、戻る際のポストやそのポストにエントリーするための手続やタイミング等に弊害を感じる研究者が多いという結果となった(第1‐1‐75図)。以前は、優秀な若手研究者がポスドク時代に海外の優れた研究機関で経験を積み我が国の大学等の研究機関に戻るというモデル的キャリアパスが存在していたが、最近では、我が国に帰ってきてもポスト確保が容易でないことなど、様々な理由から海外で研究するという選択を躊(ちゅう)躇(ちょ)している可能性がある。

また、2013年~2015年のNISTEP定点調査(※54)において行った「海外に研究留学や就職する若手研究者の数は十分と思いますか」という問に対し、数が十分でない理由として、自由記述回答で以下のような意見が挙げられている。

- 帰国後の就職機会の減少や職の確保への不安がある。

- 任期付きやテニュアトラック制で採用された若手研究者は評価を気にし、海外へ行く機会を逸するもしくは躊(ちゅう)躇(ちょ)する可能性がある。

- 講義などに忙しく海外に留学できる時間が確保できない。

- 若手教員を海外に派遣する費用を削減せざるを得ない状況になり、派遣者数が減っている。

さらに、教授への昇進については、論文数や書籍数、競争的資金獲得件数が優先的に評価され、海外経験は余り評価されていないため、研究者に海外との共同研究を推進するインセンティブが働かないという指摘もある(※55)。

このように、研究者が海外から帰国する際にポストがないといった課題等から、我が国の海外への派遣研究者数は伸び悩んでおり、研究者の国際流動性が低いことが分かる。一方、欧州や中国をはじめとする諸外国が国際共同研究を推進し、国際的なネットワークを形成する中、我が国においては国際流動性の低さを背景に、国際共著論文数の伸び率が非常に低い。また、国際共著論文は国内論文に比べ、論文の質の高さを示す指標の一つであるTop10%補正論文数の割合が高いことが明らかになっており、我が国の国際頭脳循環への参画への低さは大きな課題となっている。

科学技術イノベーション活動は国境を越えて展開されており、国際的な研究ネットワークや、世界に広がる知的資源を迅速かつ効果的に活用していく仕組みをいかに構築できるかが、今後の我が国の国際競争力に大きな影響を与える。我が国が世界の研究ネットワークの主要な一角に位置付けられ、世界の中で存在感を発揮していくためには、国際共同研究を戦略的に推進し、国際的な人材のネットワークを構築するなど、組織及び研究者個人の両者が国際頭脳循環の強化を努めることが重要である。

- ※52 村上由紀子「国際共同研究に関する研究の成果と日本の政策への示唆」研究技術計画 Vol.31 No.2,2016 伊神正貫、阪彩香、長岡貞男「日本の国際共同研究の現状」研究技術計画 Vol.31, No.2,2016

- ※53 文部科学省、科学技術・学術政策研究所「我が国の研究力向上に資する研究者の実態調査:科学技術専門家ネットワークへの調査から」STI Horizon 2018 Vol.4 No.2, http://doi.org/10.15108/stih.00132

- ※54 大学・公的研究機関グループ(学長・機関長・部局長等より推薦を受けた研究者等)の約1,000名に対するアンケート調査

- ※55 科学技術・学術政策研究所「一連の大学改革と教授の多様性拡大に関する一考察~研究者の属性と昇進に関するイベントヒストリー分析~(平成29年3月)」

(イ)女性研究者の活躍促進に向けた課題

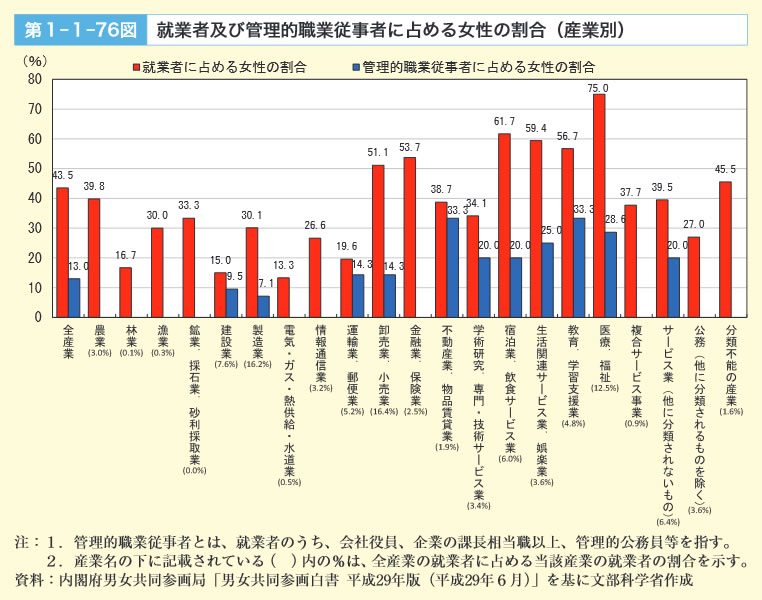

我が国の就業者に占める女性の割合は43.5%と欧米諸国とほぼ同水準であると言われているが、産業別に見ると、75.0%の医療・福祉分野から13.3%の電気・ガス・熱供給・水道業まで存在している(第1‐1‐76図)。女性研究者においては、第1‐1‐67図に示したとおり、全研究者に占める割合が15.7%にとどまっている。

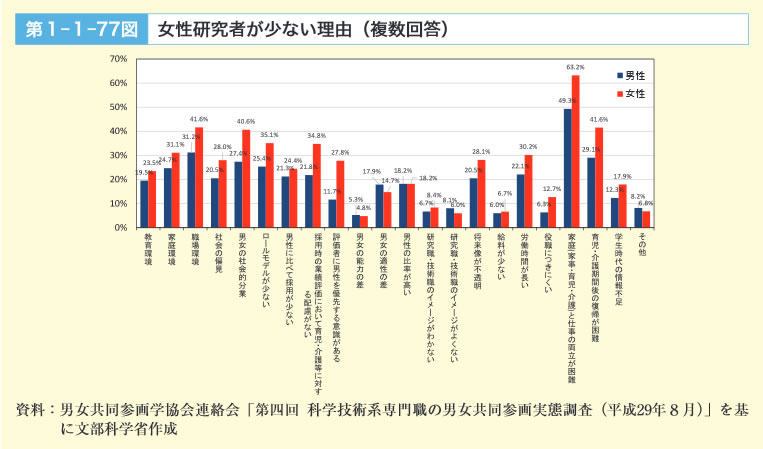

平成29年8月に男女共同参画学協会により公表された「第四回科学技術系専門職の男女共同参画実態調査」によると、女性研究者の比率が低い理由として男女ともに最も多く選択されたのは「家庭と仕事の両立が困難」であり、その次に「育児・介護期間後の復帰が困難」、「職場環境」、「男女の社会的分業」等が挙げられている。男女ともに育児を含む家庭生活で女性に負担がかかることを認識していることをうかがわせる(第1‐1‐77図)。

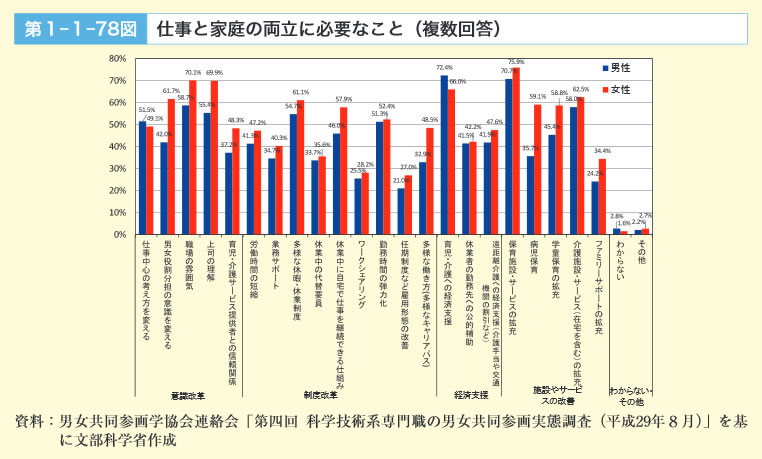

また、同調査によると、家庭と仕事の両立に必要なこととして、女性では「保育施設・サービスの拡充」が最も高く、次いで「職場の雰囲気」「上司の理解」「育児・介護への経済支援」等が挙げられている。男性では「育児・介護への経済支援」が最も高く、次いで「保育施設・サービスの拡充」「職場の雰囲気」「介護施設・サービスの拡充」等が挙げられている。男女ともに選択率が高いものとして、職場の環境に関するもの、社会の支援、保育や介護に関するサービス改善等の幅広い観点から挙げられた項目が選ばれている。「育児・介護への経済支援」については第三回調査では3割強であったが、今回調査では男女とも7割前後となっており、育児及び介護に関する支援ニーズが増えていることが読みとれる(第1‐1‐78図)。

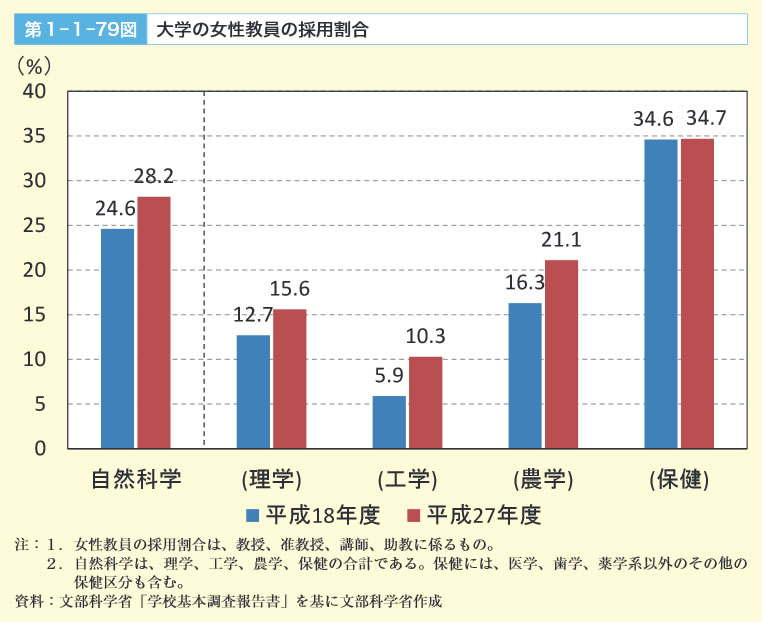

女性研究者のうち大学における女性教員の採用割合を見ると、各分野とも増加傾向にあるが、平成27年度において理学系15.6%、工学系10.3%、農学系21.1%、保健34.7%となっており、工学系における新規採用割合が最も低い(※56)(第1‐1‐79図)。

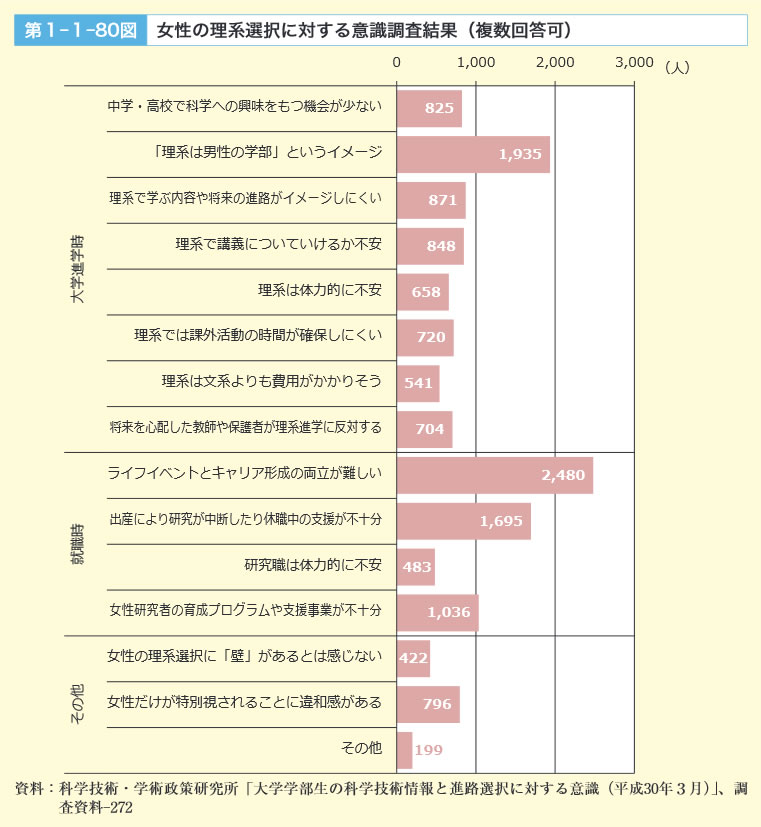

そこで、我が国の大学学部課程に在籍する学生のうち、18歳以上30歳以下の男女3,231人(男性1,189人、女性2,042人)に対し、女性の理系選択の「壁」と思われる要因をアンケート調査したところ、「ライフイベントとキャリア形成の両立が難しい」という回答が最も多い結果となった。これは、博士号を取得した後のキャリア形成の時期と結婚・出産・育児等のライフイベントが重なった場合に、研究活動が中断されたり、休暇中に十分な支援を得られない等といった不安を抱いている者が多いことを示しているものと考えられる。さらに、大学進学時点では、「理系は男性の学部」というイメージを持った学生が多いことも明らかになった(第1‐1‐80図)。

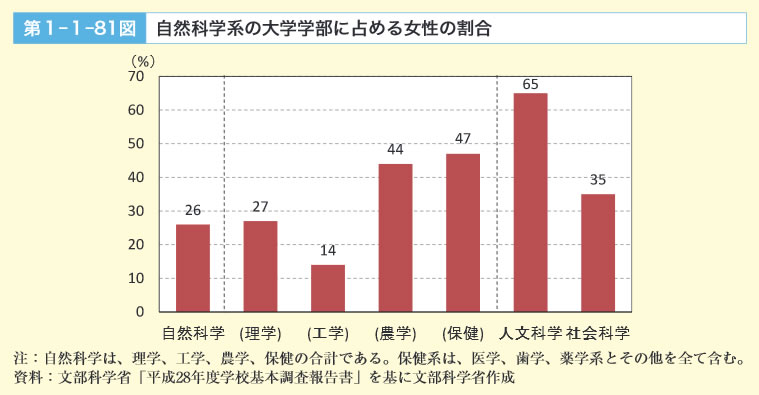

また、平成28年度における理工系に学ぶ女子学生の比率は理学部で27%、工学部で14%である。理学、工学、農学、保健を含む自然科学系の学部に占める女性の割合は、人文科学、社会科学に比べて低い状況である(第1‐1‐81図)。

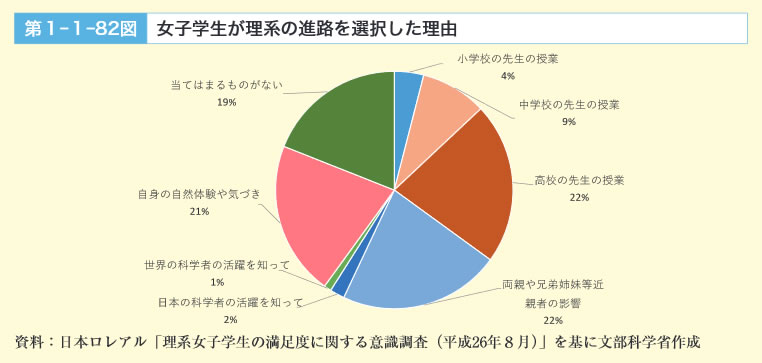

次代を担う女性が科学技術の分野で、これまで以上に活躍できるようにするためには、女子児童・生徒やその保護者、教職員等への科学技術系の進路に対する興味関心や理解を向上させる取組を推進することが必要である。特に、女子学生が理系の進路を選択する上では、自身の自然体験や気づきのほか、小中高等学校における授業の影響や、両親や兄弟姉妹など近親者の影響が大きいという調査結果が得られた(第1‐1‐82図)。

- ※56 第5期科学技術基本計画においては女性研究者の新規採用割合に関する目標値(自然科学系全体で30%、理学系20%、工学系15%、農学系30%、医学・歯学・薬学系合わせて30%)を定めている。

(ウ)分野、組織、セクターなどの壁を越えた人材の流動性の課題

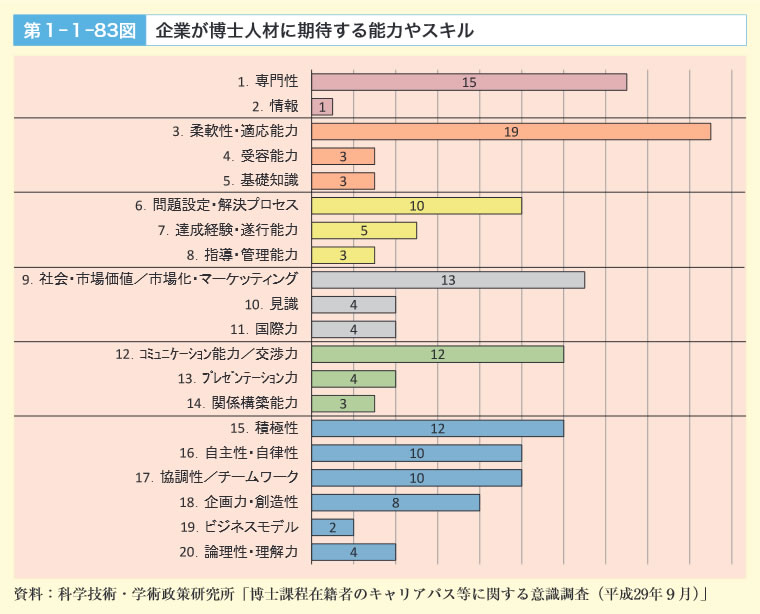

大学、公的研究機関、企業等のセクター間の人材流動が進まないと言われており、特に大学及び公的研究機関等のアカデミアから民間への異動者数が増加しない傾向がある。この点に関して、NISTEPでは「研究開発/調査研究」型の民間企業25社(※57)を対象にしたインタビュー調査行い、博士人材に期待する能力やスキルには、「専門性」に加え「柔軟性・適応能力」や「社会・市場価値」を判断できる能力を求める割合が高いという結果が得られている(第1‐1‐83図)。この調査報告では、企業は博士人材の専門性自体は評価しているものの、現在の専門性に固執することがそれ以上に求められる「柔軟性」を阻害することにならないかとの懸念がみられる旨が言及されている。産業界においては、ニーズに合った博士人材の積極的な活用及び採用が求められる。博士課程修了者については、企業が欲する能力やスキルを知ることで、社会が求めている人材像に対する理解を深めることが必要だと考えられる。

さらに、今後はグローバル化や少子高齢化が一層進展しながら、人工知能の発展等により人間の役割が大きく変化する社会を迎えようとしている。そのような中、博士課程学生においては、習得した知識に依存した高度な専門性に頼るだけでなく、これまで以上に科学的論理性を追求する思考力が求められる。その論理的思考力は、異なる分野に進んだとしても、問題解決力、価値創造の源泉となるものである。専門知識に基づきながら、文理を超えた幅広い視野を持ち、課題解決につながる意識を持ちつつ、新しい価値を創造・開拓し、社会での活躍が期待される高度な博士人材が求められている。

- ※57 研究開発型企業として博士課程修了者の採用実績のある民間企業19社と調査研究型企業としてシンクタンク・コンサルティング企業6社

ウ 代表的な取組事例

ここで、人材の多様性や流動性について、代表的な取組事例を紹介する。これまで30年以上にわたり取り組んできたのが、「海外特別研究員制度」(※58)である。我が国の学術の将来を担う国際的視野に富む有能な研究者を養成・確保するため、優れた若手研究者を海外に派遣し、特定の大学等研究機関において長期間研究に専念できるよう支援することを目的に、昭和57年度に創設された。本制度は日本学術振興会が実施しており、平成29年度には164人が採用されている。

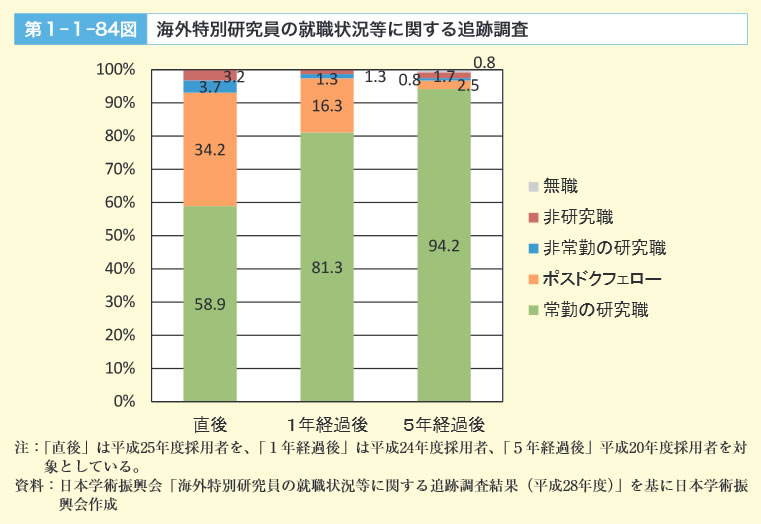

これまでの実績として、海外特別研究員は、採用修了後5年経過後調査では、94.2%が常勤の研究職についており、我が国の研究者の養成・確保において重要な役割を果たしている(第1‐1‐84図)。

女性研究者の活躍促進に向けては、国や大学、研究開発法人、民間企業等において、出産・育児、介護等と研究活動の両立支援等、様々な取組が行われている。文部科学省では研究と出産・育児、介護等との両立や女性研究者の研究力向上を通じたリーダー育成を一体的に推進するなど、女性研究者の活躍促進を通じた研究環境のダイバーシティ実現に関する目標・計画を掲げ、優れた取組を体系的、組織的に実施する大学等を支援する「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ」を実施しており、平成29年度現在、69機関を支援している。例えば、岩手大学では、上位の職位で公募することが女性教員の採用に効果的と見込まれる場合に、上位の職位で女性限定教員公募を実施できるよう支援する「One‐Up公募制度」を開始するとともに、自然科学系研究者を対象に女性限定公募を実施し採用した場合、女性研究者が働きやすい環境を構築するために必要な経費を3年間支給する「ポジティブアクション制度」を開始、また、子育て・介護により研究の遂行・継続が困難な研究者に対して研究支援者・補助者を措置するなど、研究環境の整備を進めてきた。その結果、女性教員採用比率が6.7%(平成21年)から29.4%(平成24年)に向上したほか、女性研究者の離職ゼロを実現、女性研究者の科研費採択率が向上するなど効果を上げている。

また、日本学術振興会では、優れた若手研究者が出産や育児による研究中断後に円滑に研究現場に復帰する環境を整備するため、研究奨励金を一定期間支給し、研究活動を支援する「特別研究員(RPD)(※59)事業」を平成18年度に創設し、毎年50~70名程度の採用を行っている。

- ※58 採用(派遣)期間は、派遣開始日から2年間。

- ※59 Restart Postdoctoral Fellowship

2‐2 知の基盤

(1)学術研究・基礎研究

持続的なイノベーションの創出のためには、イノベーションの源である多様で卓越した知を生み出す基盤の強化が不可欠であり、その際、従来の慣習や常識にとらわれない柔軟な思考と斬新な発想を持って研究が実施されることが特に重要である。しかしながら、我が国の論文数、高被引用度論文数は共に伸びが十分でなく、国際共著論文の伸びも相対的に低いことから、我が国の学術研究・基礎研究力の低下が懸念されている。本項においては、我が国の学術研究・基礎研究の現状と、それらの研究活動を支える上で重要な役割を果たしている共通基盤的な技術、先端的な研究施設・設備、研究者が研究に専念できる時間の割合について概説する。加えて、優れた知識や技術、人材を創出し、知の基盤を支える中核的役割として益々期待が高まっている大学及び国立研究開発法人に関し、それを取り巻く制度について概説する。

ア 現状分析

学術研究・基礎研究におけるアウトプットとして把握可能なものの一つである論文に着目すると、先にも述べたとおり、我が国の論文数は10年前と比較して減少傾向を示しており、特に、他国の論文数の拡大により世界の中での順位を下げている(第1‐1‐22表)。また、我が国においては研究領域の広がりや学際・融合的領域への参画が少ないことが指摘されている。

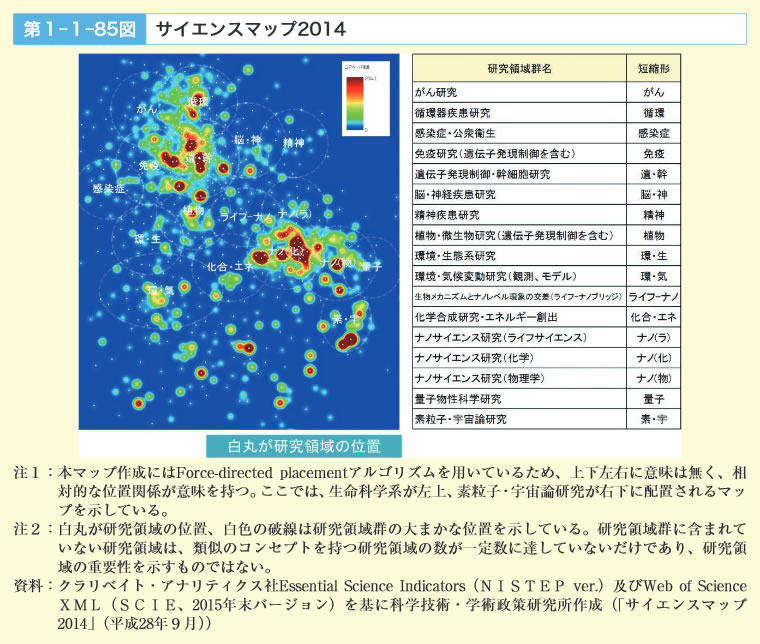

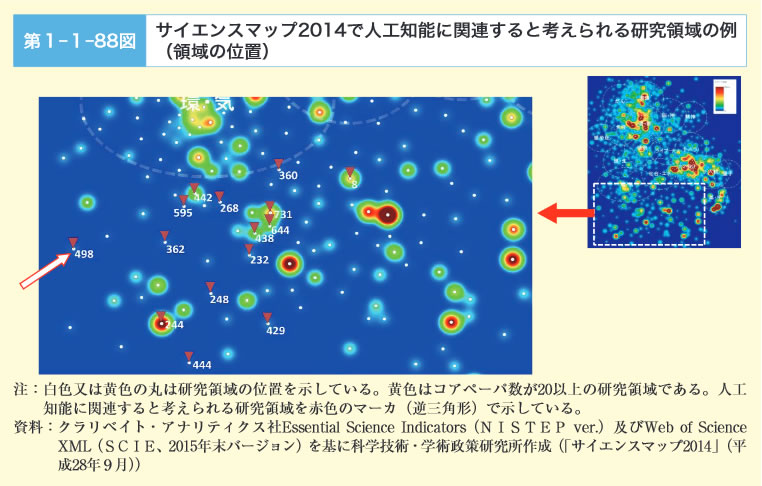

NISTEPが作成しているサイエンスマップ(※60)では、論文データベースを用いて被引用数が世界で上位1%の論文を分析することにより、国際的に注目を集めている研究領域を抽出し、その位置関係を俯瞰図として可視化している(第1‐1‐85図)。サイエンスマップに示している研究領域を構成する被引用数が世界で上位1%の論文(以下「コアペーパ」という。)に当該国の論文が1件以上関与している場合に、当該国はその研究領域に参画していると見なしている。各国の研究領域への参画状況は、各国の研究の多様性を示す指標であると言える。

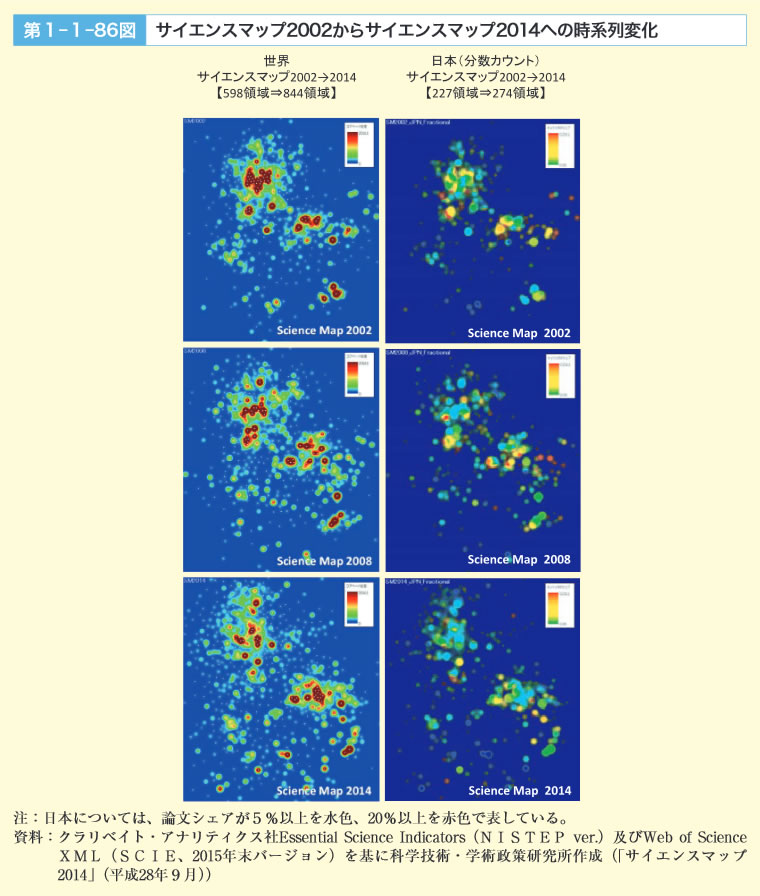

サイエンスマップでは白丸が研究領域の位置を表しており、赤が濃くなるほどその研究領域に含まれるコアペーパの数が多く、特に国際的に注目を集めていることを表している。第1‐1‐86図に示した日本の研究領域については、各研究領域を構成するコアペーパに占める我が国の論文シェアが5%以上を水色、20%以上を赤色で表している。サイエンスマップ2002、サイエンスマップ2008、サイエンスマップ2014の時系列変化に注目すると、サイエンスマップに示される世界の研究領域数(白丸の数)が増加しているのに比べて、我が国の研究領域数はあまり増加していないことが見てとれる。

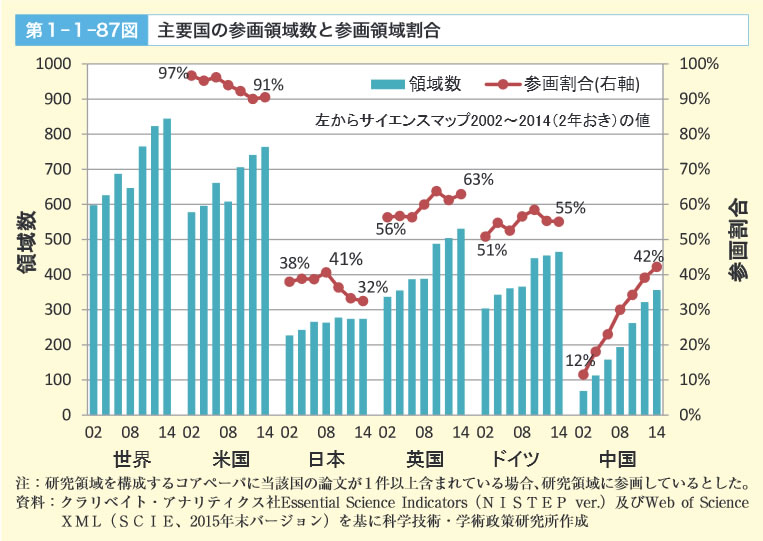

第1‐1‐87図に示すように、各国が参画している研究領域(以下「参画領域」という。)を数字で見ると、世界の研究領域数は598領域(サイエンスマップ2002)から844領域(サイエンスマップ2014)へ拡大している。主要国において、特に米国の参画領域数は多く、世界の研究領域数に占める割合は90%以上である。また、英国やドイツの参画領域数は増加しており、世界の研究領域数に占める割合は50~60%程度を維持している。一方、我が国の参画領域数は、サイエンスマップ2008以降は停滞傾向にあり、世界の研究領域数に占める割合も41%(サイエンスマップ2008)から32%(サイエンスマップ2014)へと低下している。中国は参画領域数及びその割合のいずれも増加している。

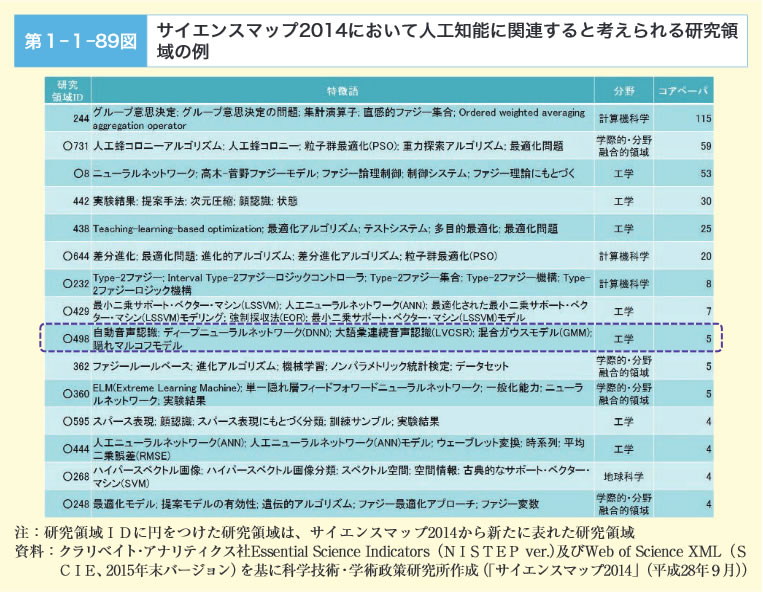

サイエンスマップ2014により、2009年から2014年までの論文を基に国際的に注目を集めている研究領域を抽出してみると、近年関心が高まっているAIに関連すると考えられる研究領域が多く出現していることが確認できる。AIに関連すると考えられる15の研究領域の内容を見てみると、2014年までの6年間にこれらの領域で我が国の論文でコアペーパとなりサイエンスマップに現れたのは、共著による1論文(研究領域ID498)のみであった。この期間には、質の高い論文という観点でみると、これらの領域への我が国の研究は出遅れていたことが見てとれる(第1‐1‐88図、第1‐1‐89図)。

また、科学技術の社会実装に際しては、遺伝子診断、再生医療、AI等に見られるように、倫理的・法制度的な課題について社会としての意思決定が必要になる事例が増加しつつある。このため、倫理的・法制度的・社会的課題について人文社会科学及び自然科学の様々な分野が参画する研究を進めることが必要である。

- ※60 サイエンスマップは、これまでサイエンスマップ2002からサイエンスマップ2014まで隔年毎に7時点分が作成されており、各サイエンスマップは6年間のTop1%論文を調査対象としている。例えば、サイエンスマップ2002では1997年から2002年、サイエンスマップ2008では2003年から2008年、サイエンスマップ2014では2009年から2014年のTop1%論文が調査対象である。

イ 課題の抽出

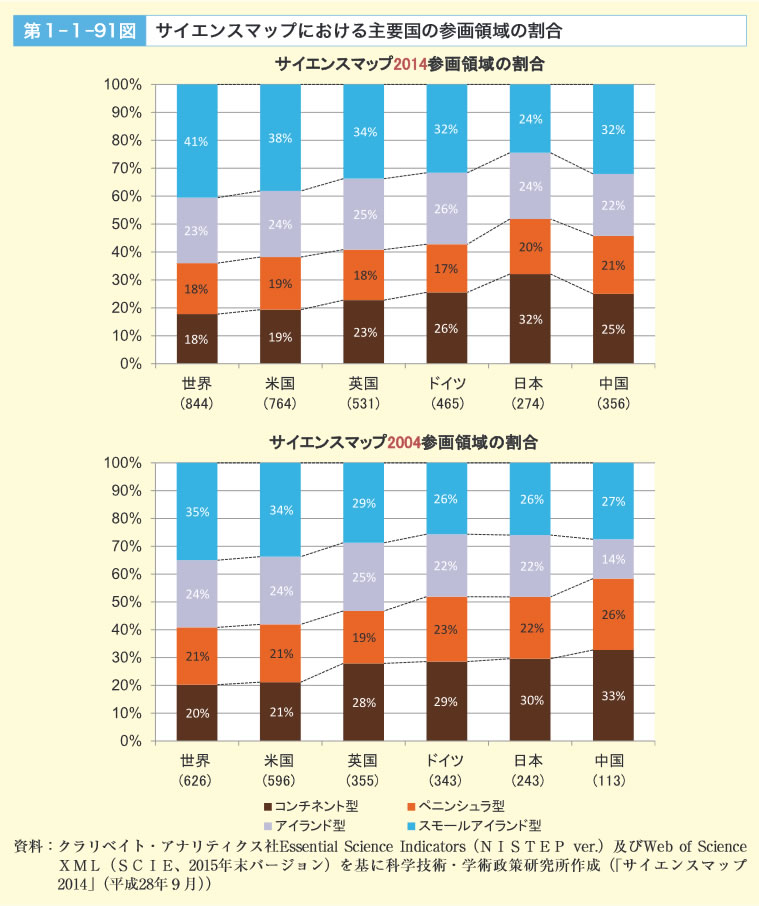

サイエンスマップを継続的に観測していると、研究領域が継続的に存在しているものと継続的には存在しないものが、また、他の研究領域との関係性が強い部分と関係性が弱い部分が存在していることが見て取れる。これを定量的に見るために、サイエンスマップの研究領域を継続性(時間軸)と他の研究領域との関与の強さ(空間軸)を用いて四つの研究領域型に分類するSci‐GEOチャート(Chart represents geographical characteristics of Research Area on Science Map)という方法を用いて確認する。研究領域が過去のサイエンスマップと継続性がある場合、他の研究領域との関与が強い「コンチネント型」、他の研究領域との関係が弱い「アイランド型」に、また、研究領域が過去のマップとの継続性が無い場合、他の研究領域との関与が強い「ペニンシュラ型」、他の研究領域との関係が弱い「スモールアイランド型」に分類する(第1‐1‐90図)。この分類を用いて、サイエンスマップ2014における世界の研究領域及び各国の参画領域割合を見ると、我が国の参画領域は、世界平均や他国と比べて、コンチネント型の割合が大きく、スモールアイランド型の割合が小さい。サイエンスマップ2004では、我が国の参画領域割合は英国やドイツと比較的類似しているが、その後の10年で、英国やドイツではスモールアイランド型の割合を増加させている一方、我が国のスモールアイランド型の割合は大きく変化していない(第1‐1‐91図)。

コンチネント型の研究領域は、研究コミュニティが大きく国際的に競争が活発に行われている。世界の研究領域のうちコンチネント型が占める割合は約2割であるが、この研究領域を構成するコアペーパは世界全体のコアペーパ数の4割以上を占めている。コンチネント型研究領域は研究領域

継続性の観点からは、研究推進のターゲットとして他の領域に比べて確実性がある。

サイエンスマップにおいて、スモールアイランド型領域は、世界の領域数のうち約4割を占め、領域数が多いことから研究の多様性を示すものと考えられ、また、その一つひとつは、小規模な研究領域で入れ替わりが活発で、将来大きな研究領域となる可能性のある領域を含んでいる。サイエンスマップにおいて、我が国としてスモールアイランド型の研究領域のコアペーパが少ないことは、我が国の研究は、独創的・挑戦的な研究の開拓が必ずしもできていない可能性を示している。スモールアイランド型の研究領域において我が国の存在感を拡大するためには、独創的・挑戦的な領域が活発に生まれる環境を整備することや切磋琢磨する研究者を支える体制を強化することが必要である。

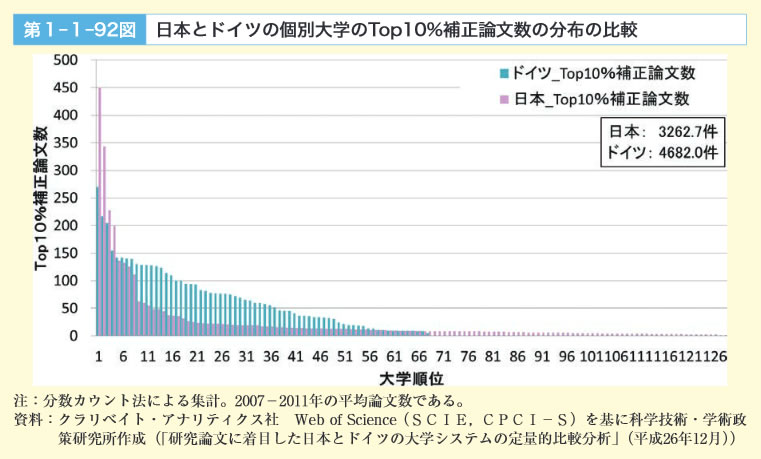

ここで、我が国の大学の論文生産の状況から、研究の多様性を見てみる。我が国の論文数の7割以上が大学から生産されており、ここではTop10%補正論文数について、その論文生産数の順位別にドイツと比較してみる。ドイツの大学は州立大学が中心であり我が国と大学の構造が異なるため単純に比較ができないことに留意する必要があるが、我が国では上位に位置する少数の大学が論文生産を牽引している一方で、ドイツでは、中位の大学もTop10%補正論文を多く生産しており、大学の層に厚みがあることが分かる(第1‐1‐92図)。

我が国においては、上位の大学を伸ばすだけではなく、中位の大学の研究にも注目し、我が国の大学全体として研究の厚みを増していくことも、研究の多様性を確保する上で重要であると考えられる。

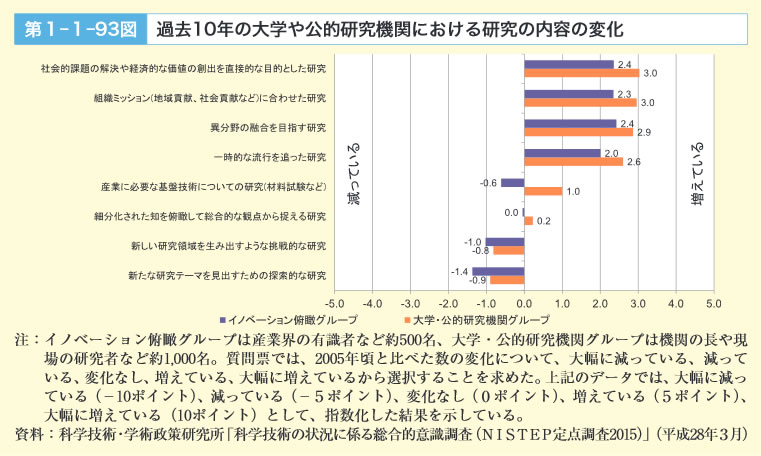

論文分析データから見た日本の研究の多様性の停滞については、研究現場からも指摘されている。NISTEP定点調査2015では、産学官の一線級の研究者や有識者へアンケート調査を行っている。過去10年間の大学及び公的研究機関における研究内容の変化をアンケートした結果からは、「新しい研究領域を生み出すような挑戦的な研究」「新たな研究テーマを見出すための探索的な研究」が減っていることが分かり、研究の多様性の確保という観点からは好ましくない変化が見られている(第1‐1‐93図)。

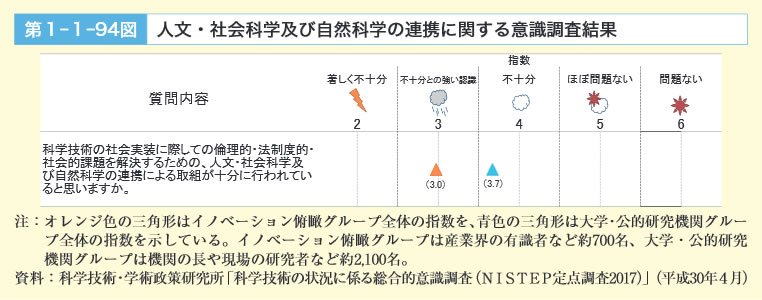

また、同調査において、科学技術の社会実装に際しての倫理的・法制度的・社会的課題と解決するための人文・社会科学及び自然科学の連携による取組について十分かどうかについてアンケートをとった結果、大学・公的研究機関及び産業界ともに全体として「不十分」との認識を示している(第1‐1‐94図)。そのうち、前年度調査から評価を上げた回答者の割合は9%、評価を下げた回答者の割合は11%であったが、評価を上げた理由としては「学際融合を目指すセンターが立ち上がった」、「理系分野と人文社会系の融合を目指した取組が増加した」との回答があり、一方、評価を下げた理由としては「分野の間を埋められる人材の育成が、国・研究機関双方に必要と感じる」、「人文・社会科学と自然科学との交流の場は限られている」との回答があった。「Society 5.0」の実現に向けて、人文社会科学と自然科学の枠を超えた総合的な取組の活性化や人材の育成が一層必要である。

ウ 代表的な取組事例

新たな知を創出、蓄積し持続的なイノベーションによる社会経済の発展の源泉となる学術研究・基礎研究を振興するために、政府では各種取組が行われている。ここでは、学術研究・基礎研究について、代表的な取組事例を紹介する。

文部科学省の科学研究費助成事業(以下、「科研費」という。)では、審査システムの見直し、研究種目・枠組みの見直し、柔軟かつ適正な研究費使用の促進が進められている。その際、国際共同研究等の促進を図るとともに、研究者が新たな課題を積極的に探索し、挑戦することを可能とする支援の強化を進めている。具体的には、新規採択率30%の目標を目指しつつ、論文等の実績よりもアイデアの斬新性等を重視する「挑戦的研究」の創設や、若手研究者の独立支援などを含む「科研費若手支援プラン」の実行など、知のブレークスルーを目指した科研費改革を推進している。

また、文部科学省では、国際共同研究を戦略的に推進し、国内に国際頭脳循環の中核となる研究拠点を形成するため、平成19年度より「世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI(※61))」を実施している。本事業では、高いレベルの研究者を中核とした世界トップレベルの研究拠点の形成を目指す構想に対して政府が集中的な支援を行うことにより、システム改革の導入等の自主的な取組を促し、世界から第一線の研究者が集まる優れた研究環境と高い研究水準を誇る「目に見える拠点」の形成を目指している。研究拠点には、「世界最高レベルの研究水準」、「融合領域の創出」、「国際的な研究環境の実現」、「研究組織の改革」の四つの要件を求めており、WPIプログラムの支援により、世界トップ機関と並ぶ卓越した研究力や国際化を達成した拠点が形成され始め、これまでに、世界トップクラスの質の高い論文(Top1%補正論文)が生み出されている。また、拠点に在籍する研究者の平均40%以上が外国人であることや、民間企業等からの大型の寄付金・支援金の獲得等のシステム改革も進んでいる。

ライフサイエンス分野では、1987年6月のベネチア・サミットにおいて我が国が提唱した国際プロジェクト「ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム(HFSP(※62))」が、日本を含む15か国・機関の支援で実施されている。これは、生体の複雑な機能の解明を目的とする最先端の研究を推進する国際協同研究助成プログラムであり、ストラスブール(フランス)に設置されたHFSP機構が主体となり、世界の科学者の国境を越えた独創的、野心的かつ学際的な共同研究への支援や、若手研究者に対する国際的研究機会の提供等を実施している。1990年のプログラム開始以来、2017年までに、3,902名(うち日本人研究者483名)が研究グラントを受賞しており、そのうち27名がノーベル賞を受賞している。我が国は日本医療研究開発機構を通じてプログラムの推進に寄与しており、日本医療研究開発機構では本プログラムの周知、申請方法等の分かりやすい解説等、日本人研究者による本プログラム活用を支援している。

- ※61 World Premier International Research Center Initiative

- ※62 Human Frontier Science Program

(2)研究施設・設備・情報基盤

ア 現状分析

国や研究機関が設置する施設のうち、先端的な科学技術分野で幅広く活用される大型の研究基盤施設については、広く研究者等への共用を促進することにより、研究等の基盤の強化を図り、研究機関及び研究者等の多様な知識の融合等を図ることを目的として、「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」(平成6年法律第78号)が制定されている。この法律では、比類のない性能を有し、広範な分野における多様な研究等に活用されることにより、その価値が最大限に発揮される大規模研究施設を「特定先端大型研究施設」と位置付け、施設の整備や共用のために必要な経費の措置等を通じて、産学官の研究者等による共用を促進している。現在、特定先端大型研究施設としては、特定放射光施設(大型放射光施設(SPring‐8)、X線自由電子レーザー施設(SACLA))、特定高速電子計算機施設(スーパーコンピュータ「京」)、特定中性子線施設(大強度陽子加速器施設(J‐PARC))が規定されており、いずれも国際競争力の強化につながる知の基盤として大きな役割を果たしている(参照:第2部第4章第2節2(2)ア(ア)特定先端大型研究施設)。

大型放射光施設 SPring‐8

X線自由電子レーザー施設 SACLA

(理化学研究所:兵庫県佐用町)

提供:理化学研究所

特定高速電子計算機施設 スーパーコンピュータ「京」

(理化学研究所:兵庫県神戸市)

提供:理化学研究所

大強度陽子加速器施設 J‐PARC

(日本原子力研究開発機構・高エネルギー加速器研究機構:茨城県東海村)

提供:日本原子力研究開発機構・高エネルギー加速器研究機構

知の基盤を強化するためには、研究活動を支える先端的な研究施設・設備や情報基盤の強化に取り組むとともに、近年その動きが加速しているオープンサイエンスについても留意する必要がある。オープンサイエンスとは、研究成果(論文、生成された研究データ等)について、アカデミアはもとより広く産業界及び社会一般から容易にアクセス・利用することを可能にし、知の創出に新たな道を開くとともに、効果的に科学技術研究を推進することでイノベーションの創出につなげることを目指した新たなサイエンスの進め方を意味する。これは、オープンアクセスと研究データのオープン化(オープンデータ)を含む概念であり、これによって、あらゆるユーザーが研究結果を広く利用可能となり、専門分野や国境を越えた新たな協働による知の創出を加速し、新たな価値を生み出すことが可能となると期待されている。

また、計測・分析等の技術や、海洋や宇宙の開発・利用・管理を支える一連の科学技術は、広範で多様な研究領域・応用分野を横断的に支える共通的・基盤的な技術であり、研究のみならず、我が国の基幹産業を支える重要な技術でもある。これらは産業競争力の強化や経済・社会的課題への対応のみならず、我が国の存立基盤を確固たるものにし、同時に我が国が国際社会において高い評価と尊敬を得るとともに、国民に科学への啓発をもたらすものでもある。これらの科学技術については長期的視野に立って継続的な強化が必要とされている。

イ 課題の抽出

これまで、大型の研究施設・設備については、多様な分野の研究者への共用及び産学官への開放、施設のプラットフォーム化等が積極的に取り組まれており、例えば、SPring‐8では全体の2割、「京」では全体の3割、J‐PARCでは全体の3割近くが産業界の利用であるなど、諸外国の同規模の施設と比較して産業界の利用割合が高くなっている。こうした大型の研究施設・設備の成果の最大化を図るためには、施設を最大限活用することが重要であり、運転時間の最大限の確保及びそれに伴う課題採択率の向上や利便性の向上等により、研究者等に施設を十分に共用していくことが求められている。また、これら世界最先端の大型研究施設や産学官が共用可能な研究施設等は、研究開発の進展に貢献するのみならず、その施設等を通じて多種多様な人材が交流することにより科学技術イノベーションの持続的な創出の加速が期待され、今後とも我が国が諸外国と互していくためにも、共用可能な施設・設備を我が国全体として拡大することが重要である。

研究室単位でのマネジメントが中心であった中小型の機器(数百万から数億円規模)については、必ずしも共用の取組が進んでいないことが指摘されてきた。研究者個人の視点からすれば、競争的研究費等で購入した機器等については、3~5年程度の研究実施期間が過ぎると、消耗品の購入や技術スタッフの確保、機械の維持管理など継続的な利用に障害が生じている。組織の観点から見ると、中小型の機器については、例えば学部単位等での管理に移行することによって、複数の研究者による機器の効率的な共用が可能になるとともに、技術スタッフ等を全体で配置することができるため、人材の効率的な配置や専門スタッフの専門性の向上などが期待できる。研究者が引き続き機器を有効活用し、研究能力を最大限発揮し、研究開発投資の最大化を図るためには、大学及び国立研究開発法人等における研究設備・機器のマネジメント体制の改革が不可欠であり、研究室(者)単位の管理から、研究組織単位といった機関管理に移行していくことが必要である。

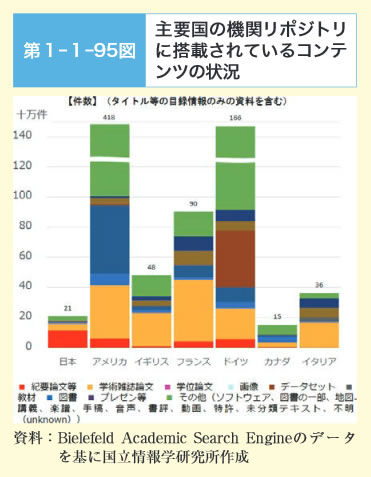

オープンアクセスの推進という観点から、大学等の機関において生成された電子的な知的生産物の保存や発信を行うためのインターネット上のアーカイブシステムである機関リポジトリの整備が、世界標準に沿って着実に進んでいる。その構築数は、世界をリードしている一方で、機関リポジトリに搭載されているコンテンツ数は、アメリカやドイツが他を圧倒的にリードしており、我が国においてはその充実が課題となっている(第1‐1‐95図)。オープンサイエンスの推進に向けては、研究データと論文情報等との統合的な検索や分野別のデータ検索等を可能とする研究データ利活用のための基盤整備が必要とされており、既に整備されている機関リポジトリの機能拡充や、分野別のデータベースなどの更なる連携・活用が期待されている。加えて、我が国は研究分野別または研究組織別の研究データの利活用に係る方針(データポリシー)の策定が諸外国より遅れている。このままオープン・アンド・クローズ戦略を検討せずに研究データの公開が進み、我が国の産業振興等のために優先的に研究データを利活用できる機会を失い、他国の企業等が先んじて商業化等に利活用することがないようにデータポリシーやデータマネジメントプランの策定の必要がある。

ウ 代表的な取組事例

特定先端大型研究施設では、様々な研究成果が創出されているが、その一つとして、高性能・高品質な低燃費タイヤの開発への貢献を紹介する。このタイヤ開発は、住友ゴム工業株式会社が実施したもので、SPring‐8の放射光によるゴム分子の構造解析、J‐PARCの中性子による運動解析、スーパーコンピュータ「京」による大規模分子シミュレーションを用いた新材料開発技術(ADVANCED 4D NANO DESIGN)によるものである。これら先端大型施設の分析結果を組み合わせることで、タイヤの相反性能である低燃費性能、グリップ性能を同時に向上させることに加え、耐摩耗性の大幅な向上が可能となるタイヤ材料の開発に成功した。この材料を採用した製品は、従来製品に比して耐摩耗性が51%と飛躍的に向上している。ADVANCED 4D NANO DESIGNは、2017年2月にドイツで開催された「Tire Technology Expo 2017」において「Tire Technology of the Year」を受賞する等、国際的にも高い評価を受けている。

その他、研究施設・設備・情報基盤等について、以下代表的な取組を紹介する。大型の研究施設・設備については、これまで施設の利用による成果の最大化に向けた技術開発を順次進めており、例えば、SACLAは、平成29年9月、世界で初めて3本のビームラインの同時運転を開始し、研究者等の利用時間の拡大に貢献するなど、大型の研究施設・設備のさらなる活用に向けた取組が進められている。

学術研究の大型プロジェクトについては、岐阜県神岡鉱山の地下1,000mに設置された宇宙素粒子観測装置「スーパーカミオカンデ」に、7か国22機関が参画し、世界最先端のニュートリノ研究が行われている。平成10年に地球の裏側から飛来したニュートリノがその種類を変えること(ニュートリノ振動)を発見し、ニュートリノに質量があることを証明した。これは、従来の素粒子に関する標準理論(ニュートリノの質量はゼロ)に書き換えを迫るものであり、この発見に対して、平成27年に、梶田隆章・東京大学宇宙線研究所長がノーベル物理学賞を受賞した。また、ニュートリノの高感度観測のために開発された技術は、医療や分析・計測機器、セキュリティー等に用いる光電子増倍管に活用されるなど、社会課題解決にも貢献している。

産学官が共用可能な先端の研究施設・設備等については、「先端研究基盤共用促進事業(共用プラットフォーム形成支援プログラム)」が実施されており、対象の研究施設・設備等については、整備・運用を含めた施設間のネットワーク構築により、高度な計測分析機器を中心としたイノベーション創出のためのプラットフォームを形成している。NMRプラットフォーム、光ビームプラットフォーム、臨床質量分析共用プラットフォーム等、全国で六つのプラットフォームが形成され、大学及び国立研究開発法人等、様々な機関が参加している。今後は、取りまとめ機関を中核としたワンストップサービスの設置や専門スタッフ等の人材育成機能の強化、ノウハウ・データの蓄積等の推進によるさらなる成果の拡大が求められる。また、研究室単位でのマネジメントが中心である中小型の機器については前述のようにその効果的活用について課題が指摘されているが、文部科学省は各研究室等で分散管理されている研究設備・機器群を一つのマネジメントの下で運営する共用システムの導入を支援する新たな共用システム導入支援プログラムを平成28年度より開始した。平成29年度時点で、実施機関数は29機関となり、共通管理システムの構築や機器の再配置等が進められている。

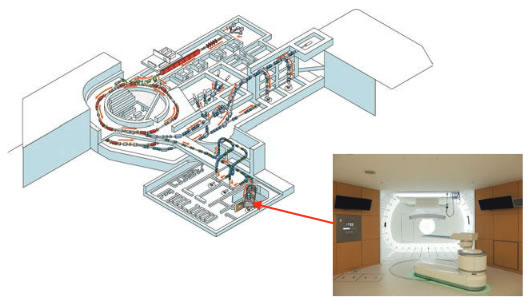

ライフサイエンス分野では、医療用重粒子加速装置によるがん治療研究等が推進されている。国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所(放医研)では世界で始めての医療用重粒子加速器であるHIMACを開発し、1994年から重粒子線がん治療の臨床研究に取り組んでいる。近年では、放医研の研究成果を踏まえた技術改良や設備の小型化が進み、国内にはHIMACを含め5機の重粒子線がん治療装置が稼働し、2機が試運転・建設中である。現在、国内外で重粒子線がん治療への期待が一段と高まりつつあり、我が国の技術の海外展開の動きもある中で、放医研はこれまで蓄積した技術を国内外に普及させるための技術支援や人材育成に取り組んでいる。また、多方向からの重粒子線照射を可能とする回転ガントリー技術を確立するとともに、さらに小型、低コストで、高性能な重粒子線がん治療装置の開発に向けた取組を進めている。

医療用重粒子加速器HIMAC(左上)と回転ガントリー治療室(右下)

(放射線医学総合研究所:千葉県千葉市)

提供:放射線医学総合研究所

我が国の宇宙開発においては、宇宙への安定的なアクセス手段として国産のロケットを有することは極めて重要であり、海外技術の導入から脱却し、世界レベルのロケット技術を獲得するため、この半世紀をかけてH‐1、H‐2ロケット等の開発に取り組んできた。これらの開発を経て、現在の我が国の基幹ロケット(H‐2A等)は、41機連続して打上げに成功中であり、その成功率は98%と世界最高水準に達している(平成29年度末時点)。ロケット同様に、我が国はこれまで多くの人工衛星等の打上げを行い、運用中の陸域観測技術衛星2号「だいち2号」(ALOS‐2)をはじめとする地球観測衛星や通信衛星は、自然災害の観測や総合的な安全保障等に貢献し、宇宙ステーション補給機「こうのとり」(HTV)は、運用中の補給船としては、世界最大級の補給能力を有し、国際宇宙ステーションの物資補給に貢献している。今日ではこれらの開発過程で培った技術により、海外衛星などの受注も重ねている。また、X線天文学などの宇宙科学分野においても、我が国の科学衛星の役割は国際的に必要不可欠となるに至っている。なお、基幹ロケットや人工衛星等は、部品数が100万点を超えるシステムであり、その開発や製造には総合的なインテグレーション技術が必要であり、中小企業を含めた我が国の優れたものづくり企業や技術がこれを支えている。

海洋開発において、海洋研究開発機構が保有する世界最大級の科学掘削船である地球深部探査船「ちきゅう」は、海洋分野の基盤的研究インフラの役割を担っている。「ちきゅう」は海底下7,000mまでの大深度掘削能力を有しており、2013年に海底下3,058.5mまでの到達を実現した。これは海洋における科学掘削として世界最深のものである。この未踏の大水深・超深度掘削能力は、巨大地震の震源エリアのコアサンプルを回収・分析することを可能とし、更に掘削孔への観測装置の設置により、巨大地震の発生メカニズムの解明に資する研究成果を創出している。さらに、海底下の極限環境で暮らす微生物の実態解明に向けた研究にも貢献しており、生命の起源の謎に迫る研究成果が期待されている。「ちきゅう」は国際深海科学掘削計画(International Ocean Discovery Program)において主要な研究プラットフォームの位置づけを有している。国際深海科学掘削計画は、日米欧主導のもと、世界25か国(平成30年4月時点)が参画する海洋科学では大規模な多国間国際共同プロジェクトである。このように、「ちきゅう」は優れた研究成果を創出する我が国の重要な研究基盤としての機能を果たすとともに、国際的な共同研究においても大きく貢献している。

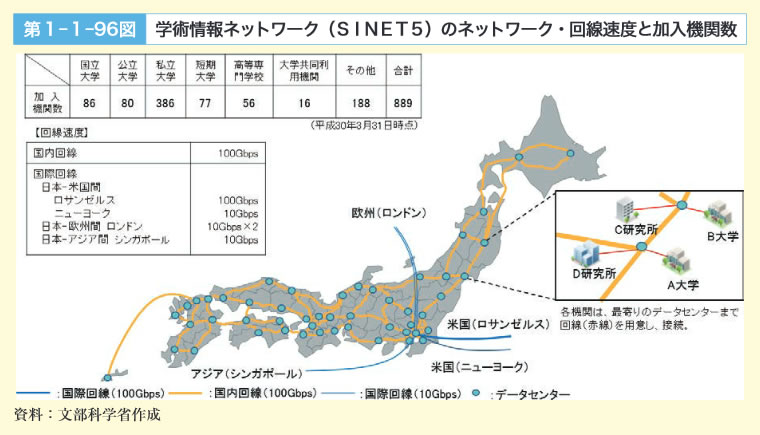

大学等の学術研究や教育活動全般を支える基幹的な情報基盤として、国立情報学研究所(NII)は日本全国の国公私立大学等を結ぶ学術情報ネットワーク(SINET)を平成4年から継続して維持・整備している。SINETは教育・研究に携わる数多くの人々のコミュニティ形成を支援し、多岐にわたる学術情報の流通促進を図るため、全国にノード(ネットワークの接続拠点)を設置し、大学、研究機関等に対して先進的なネットワークを提供している。また、国際的な先端研究プロジェクトで必要とされる国際間の研究情報流通を円滑に進められるよう、多くの海外研究ネットワークと相互接続している。平成28年4月から運用を開始した第5世代となるSINET5は、全国の大学等を通信速度100Gbpsで網目状に接続し、民間事業者から未使用回線を借り上げることで効率的に整備する等、様々な改善が図られている(第1‐1‐96図)。SINETは、大型実験施設等の共同利用や各研究分野での連携力強化、世界各国との国際連携、学術情報の発信やビッグデータの共有、大学教育の質的向上等のための基盤等、様々な場面で活用されている。また、オープンサイエンスの推進に関しては、世界で最多の機関リポジトリを活用した研究成果・データを共有するプラットフォームを構築するためのシステム開発が進められている。

(3)研究時間

ア 現状分析

(ア)研究時間の現状

文部科学省では、これまでに「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」を平成14年、平成20年及び平成25年の3回にわたって実施してきた。

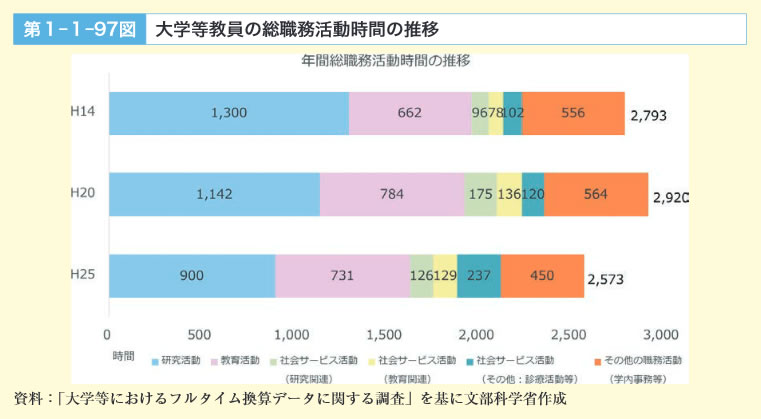

その結果を基に、まずは大学等教員の総職務時間の推移を見ると、年間総職務時間数の平均値は、平成14年が2,793時間、平成20年が2,920時間、平成25年が2,573時間となっている。その中で、年間総研究時間(※63)の平均値については平成14年が1,300時間、平成20年が1,142時間、平成25年が900時間となっており、一貫して減少していることが分かる(第1‐1‐97図)。

大学等の教員は教育、研究、社会貢献など多様な活動を行っているため、それらを総合的に見る必要があり、そのためには、それぞれの職務の重みを職務活動全体の中で示す時間割合から見ることが適切とも考えられる。また、教員の各種の職務活動はいずれも重要であるが、活動時間自体を増やすことは既に教員等の職務時間が長時間化しているため実質的に困難である。さらに、大学運営上の関心からも、職務時間の配分に着目することが適切であると考えられる(※64)。

また、研究時間割合によって換算された研究者数と、アウトプットとしての論文数には正の相関がある(※65)。このため、インプットとしての研究時間割合を増加させることは、論文の生産性向上につながることも期待され、実態を把握することは重要である。

そこで、本白書においては、研究時間について割合の観点から分析を行うこととする。

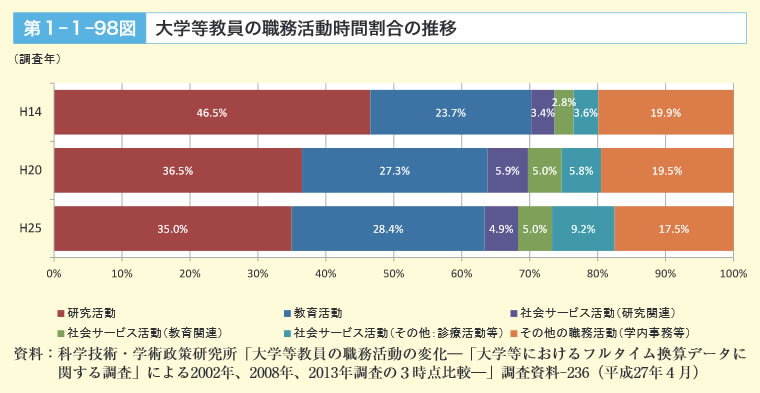

大学等の教員について研究時間割合の変化を見ると、平成14年から平成20年までの6年間で、全分野平均で46.5%から36.5%に低下し、平成20年から平成25年までの5年間では35.0%に微減している。一方で、教育時間割合は平成14年から平成25年までの11年間で23.7%から28.4%に増加した。また、社会貢献としての社会サービス活動時間は、研究成果の活用に関する技術相談等の研究関連、市民講座等の教育関連及びその他:診療活動等のいずれも平成14年から平成20年までの間で大幅に増加しており、平成25年までの間では特にその他:診療活動等の時間割合が大幅に増加している。さらに、その他の職務活動(学内事務等)時間割合については微減傾向にある(第1‐1‐98図)。このように、大学等の教員全体としての研究時間割合は減少傾向にある。

- ※63 研究時間とは、研究に関する情報・資料の収集、文献調査、データの入力・加工・編成及び試作・実験・集計・分析といった研究活動のほか、研究に関する会議・打ち合わせや競争的資金獲得のための申請書類の作成等も含まれている。

- ※64 科学技術・学術政策研究所「大学等教員の職務活動の変化―「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」による2002年、2008年、2013年調査の3時点比較―」調査資料-236(平成27年4月)

- ※65 科学技術・学術政策研究所「大学の論文生産に関するインプット・アウトプット分析 ―Web of Scienceと科学技術研究調査を使った試み―」[Discussion Paper No.89]は、日本の大学の自然科学分野における論文生産活動について、Web of Scienceの論文データと科学技術研究調査の研究者数・研究費データを大学ごとに集計したパネルデータをもとに回帰分析を行い、研究時間割合によって換算した研究者数と論文数に正の相関があることを示した

(イ)大学等の教員の認識

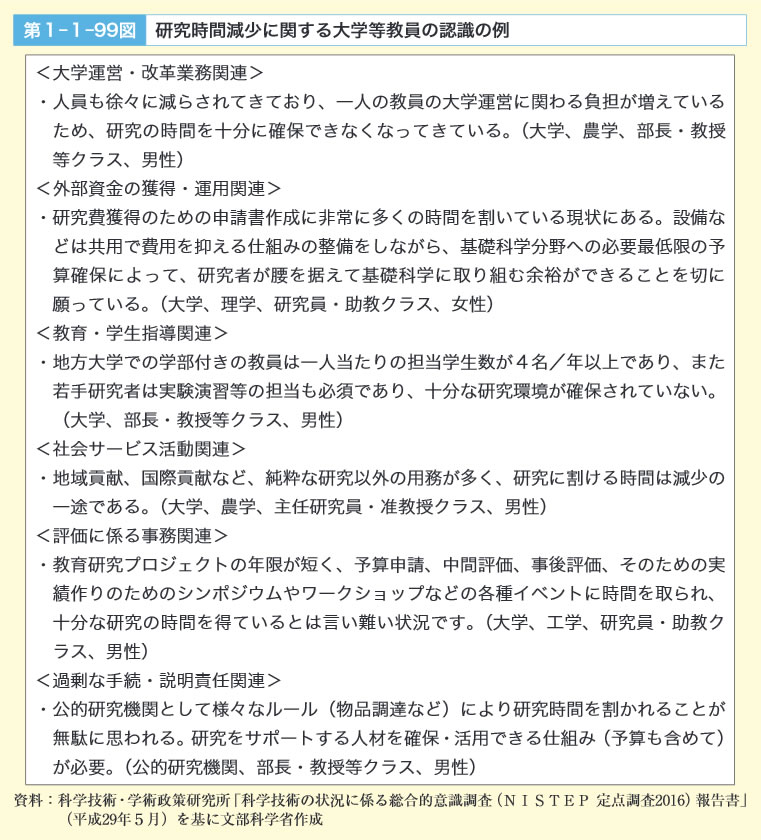

研究時間割合減少の原因としては、大学運営・改革業務の増加、外部資金の獲得・運用に係る負担増加、教育・学生指導に係る時間の増加、社会サービス活動時間の増加、評価に係る事務時間の増加、施設・設備等の維持管理の負担増加、過剰な手続・説明責任の増加による事務負担等、様々な要素が挙げられており、大学等における教員の研究時間確保の取組が期待されている(第1‐1‐99図)。

(ウ)研究時間割合の分析

本項においては、(ア)及び(イ)で述べたような実態を踏まえた上で、研究時間割合の減少についてより詳細な分析を行う。

(1)学問分野別に見た研究時間割合

職務活動時間割合の変化は学問分野(※66)によって状況が異なる。平成14年から平成20年にかけては、全ての学問分野において研究時間割合が減少している。これは、大学等教員の教育時間割合の増加、社会サービス時間割合の増加によるものと考えられる。平成20年から平成25年にかけては、保健分野における研究時間割合が38.8%から31.9%まで減少しており、一方で社会サービス:その他(診療活動等)に係る時間割合が著しく増加している。保健分野以外については、平成20年から平成25年にかけて、全ての分野で研究時間割合が微増しており、わずかに改善が見られる(第1‐1‐100図)。なお、保健分野の教員数は全体の約30%を占めているため、保健分野における時間割合の変化が大学等教員全体の研究時間割合減少に対して及ぼす影響は大きい。

- ※66 大学等の組織を研究内容の学問別区分で分類したものであり、総務省統計局が毎年作成している「科学技術研究調査報告」の分類に基づいている。

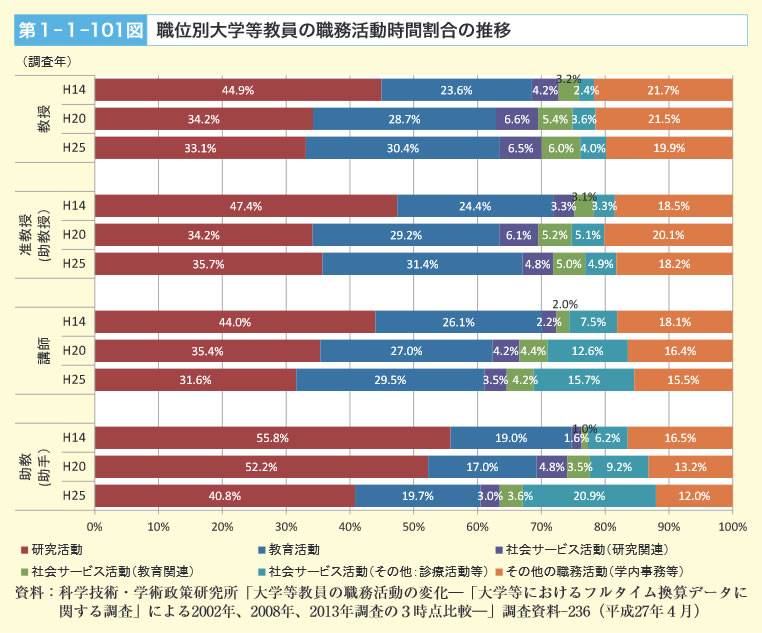

(2)職位別にみた研究時間割合

次に、職位別(※67)に教員等の職務活動を見る。平成14年と平成20年を比較した際、全ての職位で研究時間割合が減少しているのは分野別に見た場合と同じ傾向である。とりわけ教授及び准教授(助教授)における減少が大きく、助教(助手)についての減少割合はわずかであった。

しかし、平成20年から平成25年にかけては、最も研究時間割合が減少したのは助教(助手)であり、52.2%から40.8%まで減少している。これは、社会サービス:その他(診療活動等)に係る時間割合が9.2%から20.9%にまで増加したことの影響が最も大きい。一方で、その他の職位の研究時間割合については、教授と講師が微減、准教授(助教授)のみ微増する結果であった(第1‐1‐101図)。

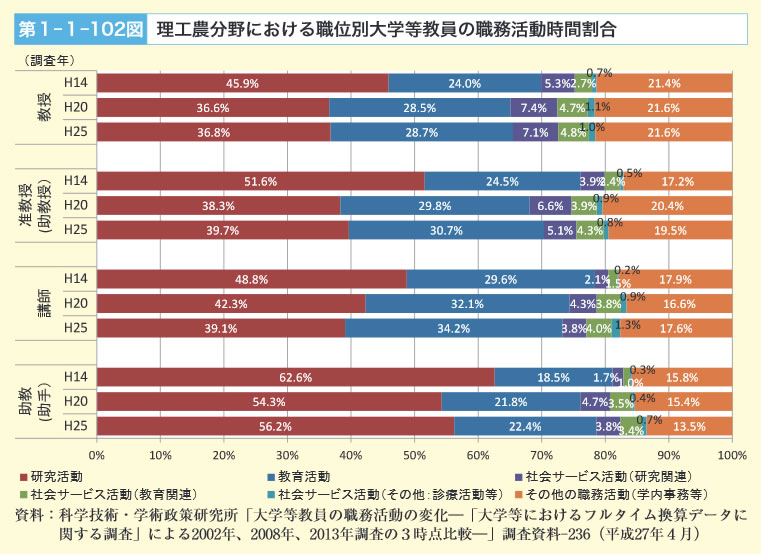

助教(助手)の研究時間割合減少について分野別に見てみると、全体の傾向と同様に、保健分野による影響が大きい。そこで、保健分野を除いた理工農分野における職務活動時間割合を見ると、助教(助手)については平成14年、平成20年及び平成25年のいずれにおいても研究時間割合は5割を超えている。講師については、研究時間割合が平成20年から平成25年までの間で微減しており、教育活動時間割合、その他の職務活動(学内事務等)の時間割合は増加した(第1‐1‐102図)。

- ※67 教員の職位については、平成14年調査と平成20年調査以降で定義が異なる。また、平成19年に大学教員組織の改正があり、職位及び職務内容に多少の変更がある。

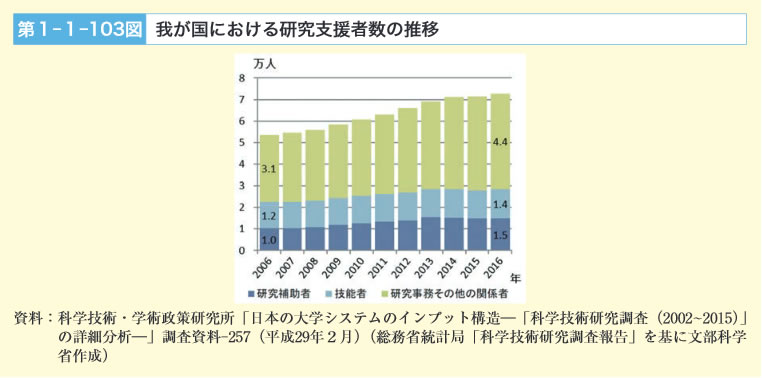

(エ)研究支援人材の配置

大学等の教員の研究や研究事務を補助する研究支援者の配置も研究時間確保においては重要である。研究支援者は、総務省統計局が毎年実施する政府統計である「科学技術研究調査報告」により、研究補助者、技能者、研究事務その他の関係者に分類することができる。研究補助者は研究者を補佐し、その指導に従って研究関係業務に従事する者である。技能者は研究者又は研究補助者の指導・監督の下に研究に付随する技術的サービスを行う者である。そして、研究事務その他の関係者は研究関係業務のうち庶務、会計などの事務に従事する者とされている。

大学等における研究支援者数は、平成28年では研究事務その他の関係者が最も多く4.3万人、研究補助者が1.5万人、技能者は1.4万人である。研究事務その他の関係者、研究補助者は増加しているが、技能者はほぼ横ばいである(第1‐1‐103図)。

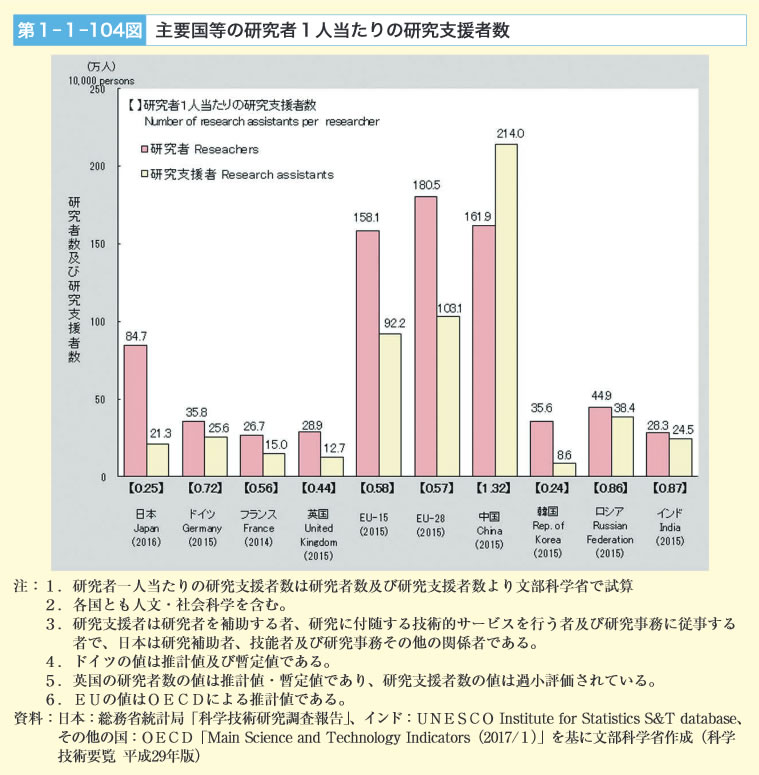

全体として、我が国の大学等における研究支援者数は増加傾向にある。しかし、我が国全体の研究者一人当たりの研究支援者数は、諸外国と比べて極めて少ないため(第1‐1‐104図)、引き続き研究支援者の確保に向けて取り組む必要がある。

また、研究者とともに研究活動の企画・マネジメント、研究成果活用促進を行うことにより、研究者の研究活動の活性化や研究開発マネジメントの強化等を支える業務に従事する人材であるリサーチ・アドミニストレーター(URA(※68))については、大学等における研究マネジメントが求められる役割であり、研究活動を円滑に実施するための業務が期待される。URAは、平成28年度では、102機関に916名が配置されており(※69)、増加傾向にある。

- ※68 University Research Administrator

- ※69 文部科学省「平成28年度 大学等における産学連携等実施状況について」(平成30年2月)

イ 課題の抽出

アで見たとおり、大学等の教員の研究時間割合は全体として減少傾向にあるが、学問分野、職位等に細分化すると、それぞれ状況が異なり、一概に「研究時間割合が減少している」と言うことはできない。一方で、現場の教員が研究時間の減少を実感していることも確かである。

研究時間を増やすための手段として、多くの教員が、大学運営業務・学内事務手続の効率化を挙げている。次いで、教育専任教員の確保による教育負担の軽減、事務従事者の確保を挙げている(※70)。ここでいう大学運営業務とは教授会・主任会議等への出席、それらに伴う業務、大学等の自己点検・評価のための業務などを指している。また、学内事務手続とは、備品購入手続、施設使用申請などを指しており(※71)、これら業務の効率化が期待される。

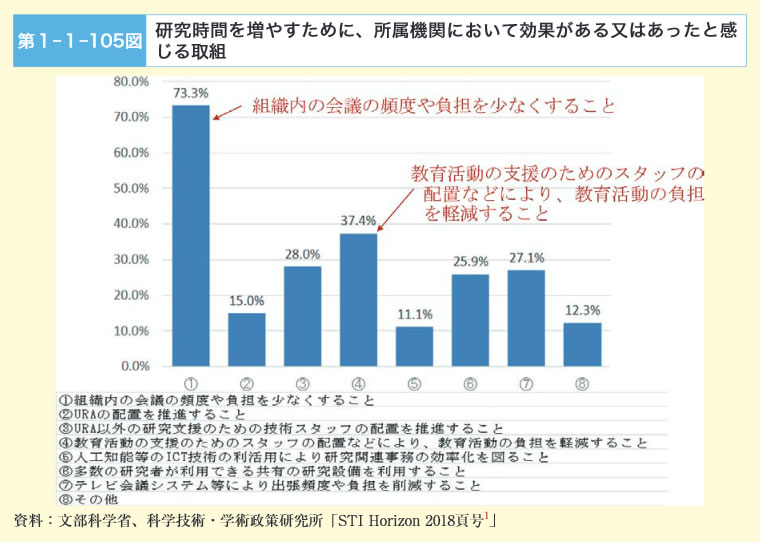

また、実際に自身の機関で効果がある又はあったと感じる取組としては、「組織内の会議の頻度や負担を少なくすること」が大多数であることがわかった(第1‐1‐105図)。次いで、教育活動の支援のためのスタッフの配置や、研究支援のための技術スタッフの配置も効果があると認識されている。さらに、多数の研究支援者が利用できる共有の設備を利用すること、テレビ会議システム等により出張頻度や負担を軽減することも求められており、研究環境の整備も重要である。

なお、URAを配置している大学等においては、「研究会の主催などで、URAの協力を得ることができ、そのお陰で自身の研究にかける時間を増やすことができた」(※72)という意見も挙がっており、URA配置整備の一層の推進が期待される。

このように、多くの教員等は、学内会議や学内事務等に関する業務を効率化することが研究時間確保に有効だと考えている。一方で、ア(ア)で見たとおり、その他の職務(学内事務等)に従事している割合自体は減少しており、研究時間の実態については、根本原因の更なる追究を行い、政府、大学それぞれにおいて、対策を講じる必要がある。

- ※70 科学技術・学術政策研究所「大学等教員の職務活動の変化―「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」による2002年、2008年、2013年調査の3時点比較―」調査資料-236(平成27年4月)

- ※71 「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」における定義である。

- ※72 文部科学省、科学技術・学術政策研究所「我が国の研究力向上に資する研究者の実態調査:科学技術専門家ネットワークへの調査から」STI Horizon 2018 Vol. 4 No. 2, http://doi.org/10.15108/stih.00132 調査実施時の自由記述による。

ウ 代表的な取組事例

文部科学省では、専門性の高い職種としてのURAを大学に導入・定着すべく、研究者の研究活動活性化のための環境整備、研究開発マネジメントの強化による研究推進体制の充実強化、科学技術人材のキャリアパスの多様化を目指して、平成23年度に「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」事業を開始した。平成25年度には、「研究大学強化促進事業」を開始し、採択された機関において、URAの雇用・育成・活用を推進している。

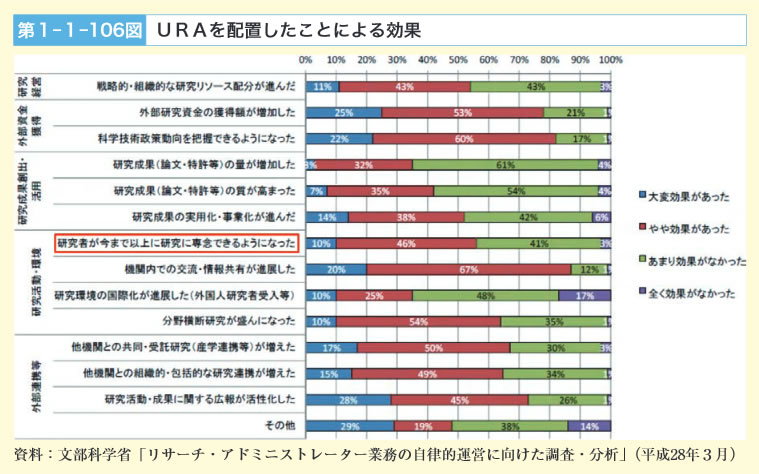

先にも述べたとおり、これらの取組によって平成28年度現在で102機関に916名のURAが配置されており、URA自体は増加傾向にある。また、URAを配置したことにより「研究者が今まで以上に研究に専念できるようになった」と考えている機関は「大変効果があった」「やや効果があった」と合わせて56%あり(第1‐1‐106図)、教員等の研究時間確保にも一定の効果が見られている。また、「科学技術動向を把握できるようになった」や「機関内での交流・情報共有が進展した」についても高い効果があると考えている機関は多く、URAが大学等において多様な役割を担っていることがうかがえる。一方で、いまだURA整備の追いついていない機関もあり、引き続き配置推進の取組が必要である。

教員の研究時間を確保するためには、個別の各大学等における取組も重要である。各大学等においても、教員の研究時間の確保に向け、学内会議の頻度の見直しや、学内事務手続の簡素化等、様々な取組が行われているところである。

例えば学内制度を設けて、一定年数以上継続勤務をした教員に対し、1年間、講義、教授会及びその他委員会等の職務を免除し、研究に専念できる期間を認める仕組みを実施している大学もある。また、学生からの質問や相談の受付を一定の時間に集中して対応するオフィス・アワーを設定し、学生指導の時間は確保しつつ、それ以外の時間は研究に専念できる環境を確保するなどの取組も実施されている。

このほか、事務職員等の専門的能力を向上させることは、教員の研究時間確保にもつながると期待されることから、職員の管理運営や教育・研究支援能力に重点を置いた組織的な研修・研究(スタッフ・ディベロプメント(SD(※74)))を実施しているほか、インスティトゥーショナル・リサーチ(IR(※75))を設置し、教員の研究時間について情報収集・分析を行っている大学も多い。

各大学等においては、引き続き、教員の研究時間確保に向けて効果的と考えられる取組の推進が期待される。

- ※73 文部科学省、科学技術・学術政策研究所「我が国の研究力向上に資する研究者の実態調査:科学技術専門家ネットワークへの調査から」STI Horizon 2018 Vol. 4 No. 2, http://doi.org/10.15108/stih.00132

- ※74 Staff Development:事務職員や技術職員など職員を対象とした、管理運営や教育・研究支援までを含めた資質向上のための組織的な取組を指す。

- ※75 Institutional Research:大学の組織や教育研究等に関する情報を収集・分析することで、学内の意思決定や改善活動の支援や、外部に対する説明責任を果たす活動。

(4)研究開発をとりまく制度

ア 現状分析

大学及び国立研究開発法人等については、これまで様々な制度改革が行われてきたところである。国立大学においては、国立大学法人運営費交付金の中に「3つの重点支援の枠組み」を創設し、各大学の機能強化の方向性に応じた取組をきめ細かく支援する仕組みを構築してきた。また、自らの強み・特色を発揮した教育研究を行うための組織再編が一層加速し、自己改革・新陳代謝の推進が行われている。なお、国立大学をめぐる制度改革の詳細については、ウ 代表的な取組事例で後述する。

また、国立研究開発法人等をめぐっては、物質・材料研究機構、理化学研究所、産業技術総合研究所がイノベーションを牽(けん)引(いん)する中核機関として、特定国立研究開発法人に選定され、新たな研究開発法人制度の下、世界トップレベルの研究成果の創出に繋がる研究開発を行っている。なお、国立研究開発法人をめぐる制度改革の詳細については、ウ 代表的な取組事例で後述する。

イ 課題の抽出

我が国がグローバル競争に打ち勝ち、イノベーションによって持続的成長を持続するためには、科学技術イノベーションの創出の担い手である大学及び国立研究開発法人等に対して、研究生産性を向上させ、また新領域へ挑戦を促すことが喫緊の課題である。

大学については、採用抑制や定年延長等に起因する高齢化や若手研究者の任期無しポストの減少等に起因する、博士号取得後すぐに本務教員となるキャリアパスの狭(きょう)隘(あい)化(か)が課題となっており、組織的な人事マネジメント改革による世代交代の促進も課題となっている。

そのほか、研究者による研究時間が減少し、新たな研究領域への参画が停滞していることや、海外に在籍している日本人研究者が帰国する際の課題、国際化の促進を阻害する要因が存在することが示唆されている。

これらの課題については、大学において経営力を強化することによって解決が可能なものも多く、経営のプロの参画と教職員の意識改革が必要であると言われている。

また、産学連携活動については、大学及び国立研究開発法人等ともに企業からの投資額や特許の活用等において、その数や金額は増加しており、産学連携活動は着実に拡大している一方、海外と比較すると未だに見劣りし、「組織」対「組織」の産学連携を進めるための体制整備が必ずしも十分であるとは言えない。

国立研究開発法人等についても、運営費交付金収入が減少している中、公的資金による「運営」から民間資金の活用も含めた戦略的な「経営」への脱却が求められているとともに、我が国の科学技術イノベーションの創出の活性化のエンジンとなることが期待されている。とりわけ、国立研究開発法人等の研究開発成果を速やかに社会に還元し、知識・資金の好循環を創り出す上で重要な役割を果たす法人発ベンチャーの創出力・育成力の強化や、国立研究開発法人等が民間資金も含めた資金源の多様化を図ることが重要である。例えば、現在は一部の国立研究開発法人のみに認められている法人発ベンチャーへの出資の拡大や、法人発ベンチャーに対して知的財産の実施許諾や施設貸与等の支援を行った際に国立研究開発法人等がこれらの株式を取得・保有できるようにするなどの科学技術イノベーションの創出の活性化を促進するための制度改革が求められている。

ウ 代表的な取組事例

ここで、研究開発を取り巻く制度について、代表的な取組事例を紹介する。

(ア)大学をめぐるこれまでの制度改革について

(国立大学の法人化)

平成16年4月に国立大学が法人化され、89の国立大学法人が発足した。国立大学の法人化は、明治以来、国の内部機関として位置付けられてきた国立大学に、独立した法人格を付与して、自律的・自主的な環境下で裁量の大幅な拡大を図り、大学をより活性化し、優れた教育や特色ある研究へ向けた積極的な取組を促し、より個性豊かな魅力ある大学の実現を目指して行われた。

(大学を取り巻く環境の変化)

急速な少子高齢化、グローバル化、新興国の台頭による競争激化など社会の急激な変化に直面し、持続的に発展し活力ある社会を目指した変革の遂行が求められるようになった。このような大学をとりまく環境の変化を受け、国立大学については変化する社会状況を踏まえた国立大学の役割を改めて認識するとともに改革を本格化させた。

文部科学省では、平成25年11月に「国立大学改革プラン」を公表し、自主的・自律的な改善発展を促す仕組みの構築のため、各大学の強み・特色・社会的役割(ミッション)を再定義するなど、教育研究組織や学内資源配分について恒常的に見直しを行う環境を生み出すこととした。

加えて、高等教育の国際通用性と国際競争力の向上を図るため、平成26年度から「スーパーグローバル大学創成支援事業」を開始し、世界トップレベルの大学との連携や、学生のグローバル対応力育成のための体制強化など、国際化を徹底して進める大学を重点支援している。

(持続的な競争力を持ち、高い付加価値を生み出す大学へ)

「国立大学改革プラン」を踏まえて、これまで進めてきた各国立大学の機能強化の取組を基に、第3期中期目標期間においては各国立大学の強み・特色の発揮をさらに進めていくため、文部科学省は、平成27年に「国立大学経営力戦略」を策定し、初年度である平成28年度予算より、機能強化に積極的に取り組む国立大学に対し、その機能強化の方向性に応じて、国立大学法人運営費交付金を重点配分する仕組みを導入した。これは、各国立大学の機能強化の方向性に応じた取組をきめ細かく支援するため、以下の3つの重点支援の枠組みを新設し、取組の評価に基づくメリハリある配分を実施するものである。

- 重点支援1.主として、地域に貢献する取組とともに、専門分野の特性に配慮しつつ、強み・特色のある分野で世界・全国的な教育研究を推進する取組を中核とする国立大学を支援。

- 重点支援2.主として、専門分野の特性に配慮しつつ、強み・特色のある分野で、地域というより世界・全国的な教育研究を推進する取組を中核とする国立大学を支援。

- 重点支援3.主として、卓越した成果を創出している海外大学と伍して、全学的に卓越した教育研究、社会実装を推進する取組を中核とする国立大学を支援。

加えて、平成28年5月に「国立大学法人法」(平成15年法律第112号)を改正し、文部科学大臣が指定する国立大学法人については、世界最高水準の教育研究活動が展開されるよう、高い次元の目標設定に基づき、大学運営を行うこととする、「指定国立大学法人制度」を創設した。また、同法改正では、国立大学法人等の資産の有効活用を図るための措置として、第三者への土地等の貸付けの規制を緩和し、公的資金に当たらない寄附金等の自己収入の運用対象を、一定の範囲で、より収益性の高い金融商品に拡大した。これらの取組を通じ、各大学の強み・特色を一層発揮し、これまで進めてきた国立大学改革の更なる加速を図っている。

私立大学等についても、研究活動を支える基盤的経費である私立大学等経常費補助金を確保するとともに、私立大学研究ブランディング事業を実施し、学長のリーダーシップの下、大学の特色ある研究を基軸として、全学的な独自色を大きく打ち出す取組を行う私立大学の機能強化を促進している。また、若手研究者の育成等に係る取組等への重点支援として、科学技術イノベーション活動の中核を担う若手研究者の育成と活躍促進のための取組等を行う大学等を重点的に支援することとしている。

さらに、大学院教育の在り方についても、大学院の国際的な競争力を強化し、そのための博士人材の育成の場を形成するため、文部科学省は、平成28年4月に『「卓越大学院(仮称)」構想に関する基本的な考え方について』を取りまとめた。これに基づき文部科学省では、平成30年度から「卓越大学院プログラム」を開始し、各大学が自身の強みを核に、海外トップ大学や民間企業等の外部機関と組織的な連携を図り、世界最高水準の教育力と研究力を結集した5年一貫の博士課程学位プログラムを構築することとしている。この取組により、人材の育成・交流及び新たな共同研究の創出が持続的に展開される卓越した拠点の形成が期待される。

(イ)国立研究開発法人等をめぐるこれまでの制度改革について

(独立行政法人制度の発足と研究開発力強化法の制定)

独立行政法人制度は、平成13年1月の中央省庁等改革の一環として、行政における企画立案部門と実施部門を分離、実施部門に法人格を与え、運営裁量を与えることによって政策実施の成果を向上させることを目的として導入され、物質・材料研究機構や防災科学技術研究所などの旧国立研究所は平成13年に、理化学研究所や科学技術振興機構などの旧特殊法人は平成15年~平成16年に独立行政法人へ移行された。

その後、グローバル化の進展や新興国の台頭といった国際競争の激化や我が国の競争力の低下に対する危機感を背景に、平成20月6月に「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」(平成20年法律第63号。以下「研究開発力強化法」という。)が成立し、公的研究機関、大学をはじめとする我が国の研究開発力を強化し、イノベーションの創出を図ることとされた。

(研究開発力強化法の改正と国立研究開発法人制度の設立)

研究開発法力をさらに強化する観点から、平成25年に研究開発力強化法が改正され、出資等を行うことができる法人として、科学技術振興機構、産業技術総合研究所、新エネルギー・産業技術総合開発機構を規定する等の改正が行われた。

平成26年に独立行政法人通則法が改正され、公益に資する研究開発を主要な業務とする法人を「国立研究開発法人」とすることとし、「研究開発の最大限の成果の確保」を目的とし、複数年度(5年~7年の中長期)の目標管理をすることや、高い専門性を必要とする国立研究開発法人の評価や目標設定について、科学的知見や国際的水準等に即したものとするため、新たに設置された研究開発審議会の意見を聞くこととされる等の制度改正が行われた。

(特定国立研究開発法人制度の設立)

平成28年5月には「特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法」(平成28年法律第43号)が成立し、国立研究開発法人のうち、世界最高水準の研究開発成果の創出・普及及び活用を促進し、イノベーションを牽(けん)引(いん)する中核機関として、物質・材料研究機構、理化学研究所、産業技術総合研究所が「特定国立研究開発法人」として選定され、国際競争力の高い研究者を獲得するための措置や国内外の情勢の著しい変化に的確かつ迅速に対応して、効果的に世界最高水準の研究開発の成果の創出等を行うための研究開発等の特性への配慮が法定化された。

(特定国立研究開発法人の主な成果)

「特定国立研究開発法人」は、市場原理に基づく研究開発を行う企業や、研究者の自由な発想・探求心に基づく研究を行う大学とは異なり、国家戦略に基づき、根本原理を追及しつつも、革新的な基礎研究の成果を創出することでイノベーションの種となる新たなコンセプトを持続的に生み出すことが期待されている。さらに、課題解決を目指す研究開発を全体として効果的に行い、世界トップレベルの研究開発成果を創出し、我が国の科学技術イノベーションの研究開発現場における牽(けん)引(いん)役となっていくことを強く期待されている。ここでは、「特定国立研究開発法人」に選定された物質・材料研究機構、理化学研究所、産業技術総合研究所のこれまでの主な研究開発成果を紹介する。

- 物質・材料研究機構では、耐熱性セラミックスとして使用されていた「サイアロン」にレアアースを添加することで蛍光発生することを発見し、演色性が高く、省エネ・長寿命・小型軽量の蛍光体の開発を実現、LED照明の世界的な普及に貢献した。また、世界で初めて、従来比100倍以上の超高感度と超小型を両立するセンサを開発し、呼気診断の可能性を実証し、ニオイの標準化に向けて国際産学官連携アライアンスを構築した。

- 理化学研究所では、加齢黄斑性の患者に対し、iPS細胞から作成した網膜色素上皮細胞を移植する世界初の臨床研究を実施した。これはiPS細胞を用いた世界初の臨床研究であり、日本経済再生の柱の一つに挙げられる健康・医療分野伸長へ大きく貢献する成果である。また、重イオン線形加速器等を用いた超重元素合成実験により発見した113番元素の命名権を獲得し、元素周期表に日本発の元素名「nihonium(ニホニウム)」、元素記号「Nh」が加わる成果を創出した。

- 産業技術総合研究所では、電力損失を約200分の1に低減(現在の70~90%の省エネ効果)できる新規半導体SiC(炭化ケイ素)を活用してパワーデバイス/インバータを開発した。また、東北大学と共同でアンモニアの直接燃焼利用技術を研究開発し、小型ガスタービン(50kW定格)でメタンとアンモニアの混合ガスを用いた混焼による41.8kWの発電に成功するとともに、世界で初めてアンモニアのみを燃料とする発電にも成功した。

2‐3 研究資金

「Society 5.0」の実現をはじめとする科学技術イノベーションの推進こそが、2020年頃に600兆円経済を実現する成長戦略の鍵である。「Society 5.0」の実現に向けた取組を推進するとともに、政府研究開発投資を拡充し、それにより誘発される民間研究開発投資とあわせ、官民研究開発投資を拡大していくことが必要不可欠である。本項では、我が国の研究開発費総額や、イノベーション活動を牽引する民間企業の研究資金及びイノベーションの源となる大学や研究開発法人等の研究資金について概説する。

(1)我が国の研究開発費総額

ア 現状分析

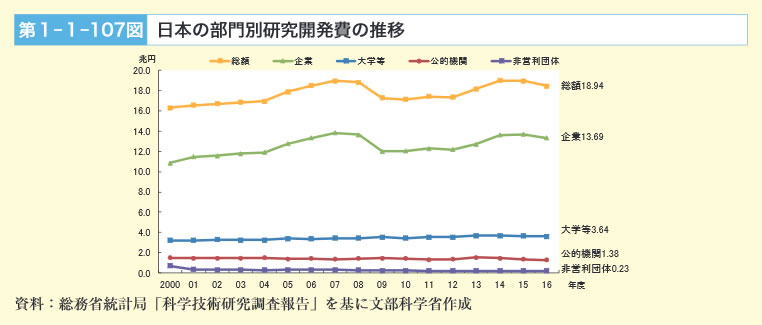

37ページの第1‐1‐26図のとおり、我が国の研究開発費総額は増減が見られるが長期的に漸増傾向にあり、主要国においては米国、中国に次ぐ第3位である。我が国の研究開発費の部門別の内訳は、企業部門が約7割、大学等が約2割を占めている(第1‐1‐107図)。

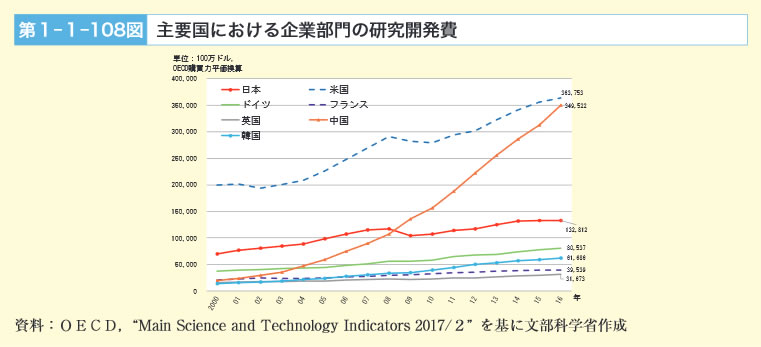

研究開発費総額の大半を占める企業部門の研究開発費については、米国、中国に次いで我が国は世界第3位であり、世界的に見ても我が国の民間企業は研究開発活動が活発であると言える。我が国の企業部門の研究開発費の推移を見ると、2008年のリーマンショックを経て2009年には明らかに落ち込んでいるが、2009年以降の研究開発費は回復基調に転じている(第1‐1‐108図)。このように、民間企業における研究開発費は景気動向に左右されやすいといった特徴が見て取れる。なお、我が国の企業部門の研究開発費の内容については、短期間で事業化を目指す研究開発に重点が置かれているとの報告がある(※76)。

- ※76 産業構造審議会産業技術分科会・研究開発小委員会報告書(平成24年4月)において、業種によって差はあるものの、企業の研究開発費の大部分は3年以内の事業化を目指す短期の開発に使われており、事業化までに5年以上を要す中長期的な取組には1割程度しか割り当てられていないと報告されている。

イ 課題の抽出

政府研究開発投資については、第1期科学技術基本計画以降、明確な目標額を掲げてきた。その結果、その後10年程度は投資額が増加し、研究者数増加や知の基盤の整備など、我が国の研究開発環境は着実に整備された。第5期科学技術基本計画においては、官民合わせた研究開発投資を対GDP比の4%以上とすることが目標とされるとともに、政府研究開発投資について、対GDP比の1%にすることを目指すこととされている。期間中のGDPの名目成長率を平均3.3%という前提で試算した場合、第5期科学技術基本計画期間中に必要となる政府研究開発投資の総額の規模は約26兆円となる。

研究開発投資の大半は民間によるものであり、官民合わせて科学技術イノベーションを活性化していくことが不可欠である。このような観点から、政府研究開発投資は、イノベーションの源泉である知の基盤を支えるとともに、官民合わせたイノベーションにつながる民間投資の呼び水として認識すべきものであり、第5期科学技術基本計画の実現に向けた政府研究開発投資を確保することが重要である。

ウ 代表的な取組事例

ここで、研究資金について、代表的な取組事例を紹介する。

総合科学技術・イノベーション会議は、平成29年4月に同会議において決定した「Society 5.0の推進と政府研究開発投資目標の達成に向けて」に基づき、既存の事業に科学技術イノベーションの要素を導入する「科学技術イノベーション転換」を推進した。これは、政府の既存事業に対して先進技術の導入、先進技術を組み込んだ物品の調達等の促進等を図ることにより、先進技術の実社会での活用を後押しするとともに、各事業のより効率的・効果的な実施等を実現し、もって科学技術イノベーションのより積極的な活用による経済社会の発展に貢献するものである。例えば、公共事業において先進の技術の社会実証を進めることや、補助事業の内容を見直し、先進技術を普及・促進させる事業に転換するなどの取組が進められている。平成30年度政府予算において、科学技術イノベーション転換事業の合計額は1,915億円となった。

また、総合科学技術・イノベーション会議は、民間の研究開発投資誘発効果の高い領域(ターゲット領域)に各府省の施策を誘導し、それらの施策の連携を図るとともに、必要に応じて、追加の予算を配分することにより、領域全体としての方向性を持った研究開発を推進する「官民研究開発投資拡大プログラム(PRISM)」の平成30年度開始に向けた検討を行った。

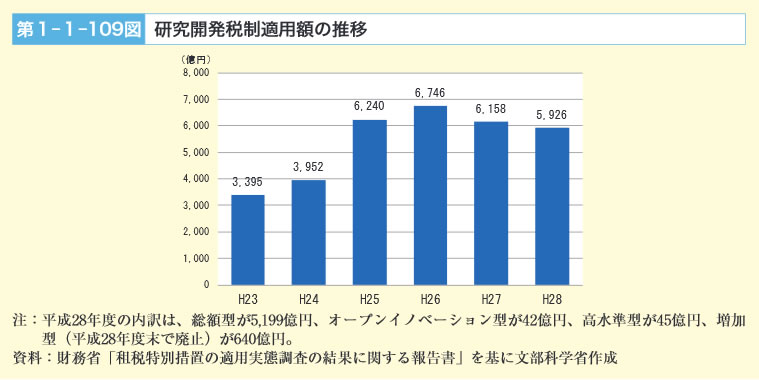

また、政府は民間企業における研究開発投資を促進するため、試験研究費に対する税額控除(研究開発税制)を講じている。研究開発税制は、昭和42年度に試験研究費の増加額に応じた税額控除制度として創設されたことに始まり(増加型)、その後断続的な見直しがされている。近年の研究開発税制の適用額の推移は第1‐1‐109図のとおりである。現在は試験研究費の総額に係る税額控除制度(総額型)、特別試験研究に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)及び試験研究費の額が平均売上金額の一定割合以上である場合の税額控除制度(高水準型)の三つの控除制度が措置されており、各制度の合計で法人税相当額の40%相当額を上限に税額控除が可能である(第2‐5‐2図)。

総額型は試験研究費の総額に係る控除制度で、大企業については、試験研究費の額に試験研究費の増減割合に応じて6%~14%(※77)、中小企業者等については、試験研究費の額に試験研究費の増減割合に応じて12%~17%(※78)を乗じた金額を、法人税相当額の25%相当額を上限として税額控除できる制度である。また、総額型の上乗せ措置として、試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合にその割合に応じて税額控除の上限を最大10%上乗せ、又は、中小企業者等で試験研究費が5%超増加した場合には、税額控除の上限を10%上乗せすることが可能である(※79)。

オープンイノベーション型は、試験研究費の額のうち、大学、国の研究機関(国立研究開発法人を含む)等との共同研究・委託研究等を行った場合の試験研究費の額(特別試験研究費の額)に係る控除制度で、特別試験研究費の額に20%又は30%(※80)を乗じた金額を、法人税額の5%を上限として税額控除できる制度である(総額型の適用を受けた試験研究費については適用することができない。)。

高水準型は、試験研究費の額が平均売上金額の10%相当額を超える場合にその超過額に一定の割合を乗じた額を控除できる制度で、法人税額の10%を上限として控除できる制度である(平成30年度末までの時限措置)。

- ※77 10%超の部分は平成30年度末までの時限措置

- ※78 12%超の部分は平成30年度末までの時限措置

- ※79 総額型の上乗せ措置は平成30年度末までの時限措置であり、高水準型との選択適用。

- ※80 相手先が、大学等・国の研究機関の場合には30%、それら以外の場合には20%

(2)大学及び国立研究開発法人等における研究開発費

ア 現状分析

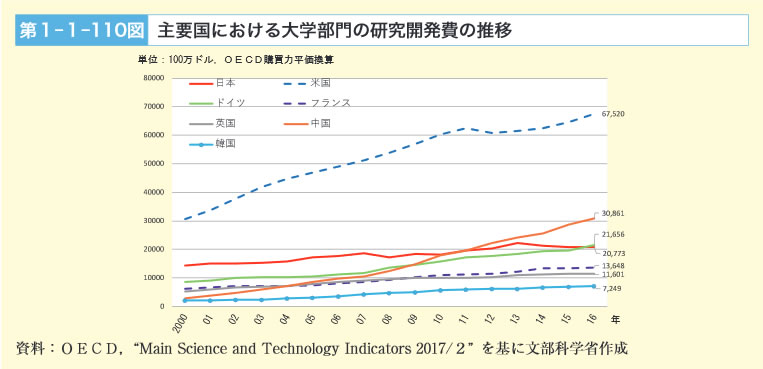

主要国における大学部門の研究開発費について見ると、第1‐1‐110図に示すように、米国は他国を圧倒する規模を維持しており、中国は2011年に我が国を上回り世界第2位の規模となっている。我が国の大学部門の研究開発費は2016年にドイツに次いで4位となっている。

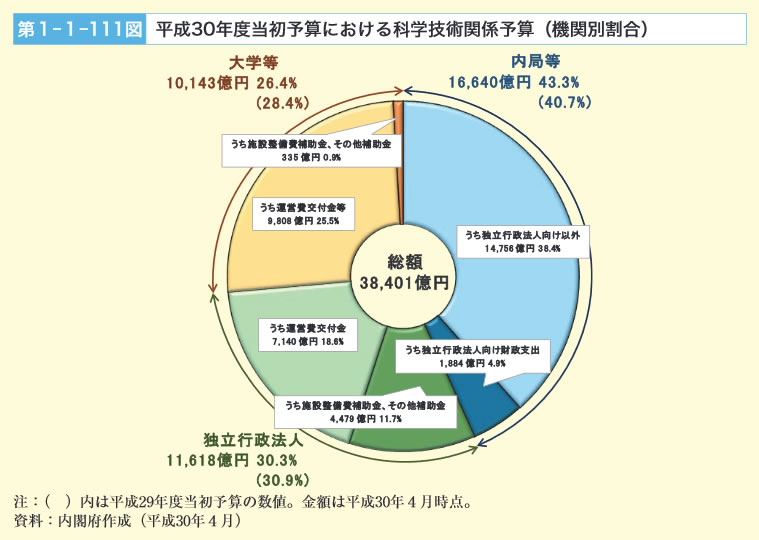

我が国の平成30年度科学技術関係予算の機関別内訳に目を向けると、大学の運営費交付金や補助金等に約1兆143億円(※81)、国立研究開発法人などの独立行政法人の運営費交付金や補助金等に約1兆1,618億円が配分されている。独立行政法人の運営費交付金や内局等の予算の一部には公募型資金として、大学及び国立研究開発法人などに交付されるものも存在する(第1‐1‐111図)。

- ※81 大学関係予算の学部教育相当部分については、今後、Society 5.0の実現に向けた科学技術イノベーション政策の範囲等について検討することとしており、本集計においては計上していない。

(ア)基盤的経費

国立大学法人は、大学の教育研究に対する国民の要請に応えるとともに、高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的として設置された法人であり、自主性・自律性を尊重した運営が行われている。また、私立大学等も我が国の教育研究の発展に貢献しており、それぞれが建学の精神に基づく個性豊かな活動を積極的に展開している。また一方で、国立研究開発法人は、我が国における科学技術の水準の向上を通して公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的として設置された法人であり、国のミッションの実施主体として位置付けられている。

各法人における活動を安定的、継続的に支えるために必要となる資金が、運営費交付金、施設整備費補助金、私学助成等の基盤的経費であり、各法人の研究活動や教育活動の充実に当たり不可欠となる人件費や施設・設備の維持管理費などに充てられている。

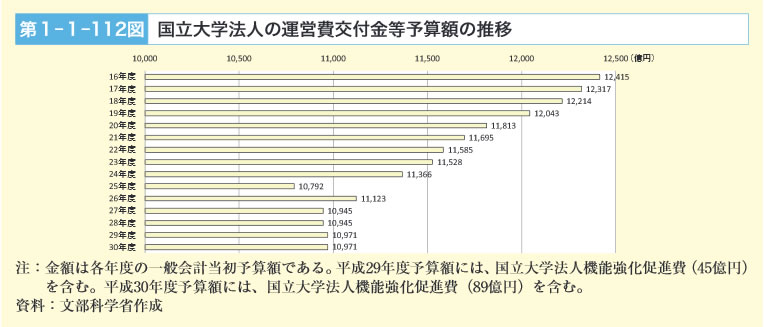

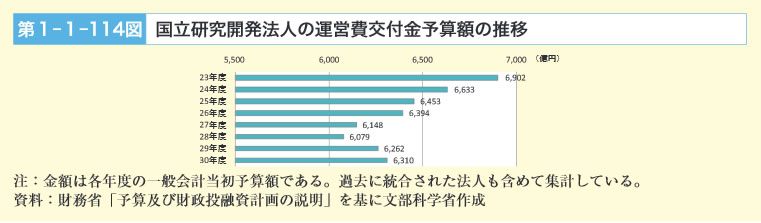

各基盤的経費の推移として、国立大学法人運営費交付金等については、平成16年度から比較すると減少傾向にあるが、近年は同水準で推移している状況である(第1‐1‐112図)。また、私立大学等経常費補助金についても、平成16年度から比較すると減少傾向にあるが、近年は同水準で推移している状況である(第1‐1‐113図)。国立研究開発法人の運営費交付金については、中長期的には減少傾向にあるが、平成29年度以降は微増に転じている(第1‐1‐114図)。

基盤的な経費は各法人の運営に必要不可欠なものであり、我が国の科学技術イノベーションの基盤的な力を支える要である。

(イ)大学及び国立研究開発法人等に対する公募型資金

大学及び国立研究開発法人等の科学技術イノベーション活動を支える資金として、基盤的経費と並んで重要となるものが「公募型研究資金」である。公募型研究資金は、優れた研究や特定の目的に資する研究を推進するために配分される。公募型資金のうち「競争的資金」については、我が国における研究開発の多用性を確保し競争的な研究開発環境の形成に資する重要な資金であり、資源配分主体が広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から、専門家を含む複数の者による評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に配分している。競争的資金制度は、これまでも予算の確保や制度の改善及び充実が取り組まれてきた。イノベーションの源泉となるボトムアップ型から社会還元に直結するようなトップダウン型まで、研究開発の個々の発展段階や、課題や分野といった政策目的等に応じて多様な制度が設けられている(第1‐1‐115表)。

(ウ)大学及び国立研究開発法人等における財源の多様化

政府は、大学及び国立研究開発法人等が外部資金を獲得するための取組を強化するため、「日本再興戦略2016」(平成28年6月2日閣議決定)において、2025年までに企業から大学及び国立研究開発法人等への投資を平成26年比で3倍増とすることを目標に掲げた。大学及び国立研究開発法人等の成果をイノベーションにつなげるとともに、研究開発の源泉となる十分な資金を外部から獲得し新たな研究開発に挑戦する活力を生むためにも、民間企業との共同研究・受託研究収入、知的財産権収入や寄附など、財源の多様化を図ることが重要である。運営費交付金が減少する中では、各組織のビジョンと戦略に基づく組織内マネジメントを実現するためにも、外部資金や、寄附金の獲得を拡大していくことが重要と考えられる。

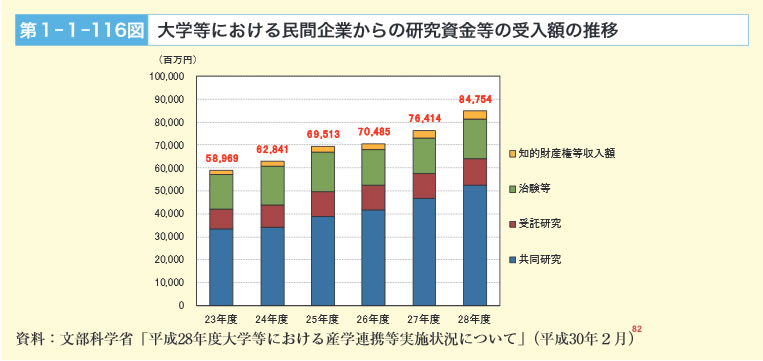

(1)共同研究

大学等における民間企業からの研究資金等の受入額(共同研究・受託研究・治験等・知的財産権等収入額)は近年順調に増加し平成28年度には800億円を超えた(第1‐1‐116図)。このうち、特に増加が著しいのは民間企業との共同研究である。大学等と民間企業の共同研究については1件当たり平均228万円と少額にとどまっているが、1,000万円を超えるような大型の共同研究の件数も近年は増えてきており、平成28年度においては、その実施件数は918件(対前年14.3%増)、研究費受入額は232億円(同12.2%増)であった。特許権などによる知的財産権等収入額についても近年増加傾向にあり、平成28年度には35億円を超えた。

以上で述べたとおり、近年順調に民間企業からの研究資金等の受入額が増加していることから、大学等において産学官連携活動が活発化してきていることが示唆される。さらに、企業、大学及び国立研究開発法人等が「組織」対「組織」の大型の産学官連携に取り組む事例も出てきており、オープンイノベーションに向けた意識は高まりつつある。

- ※82 産学連携等の実施状況について、全国の大学等を対象に文部科学省が毎年実施する調査における平成28年度実績の公表資料。

以下、「組織」対「組織」の産学連携の先進的な取組について紹介する。

〈武田薬品工業株式会社が京都大学iPS細胞研究所(CiRA(※83))に対して10年間で総額200億円拠出〉

京都大学iPS細胞研究所(CiRA)と武田薬品工業株式会社は、平成27年4月、共同研究の実施に関する契約を締結した。武田薬品工業株式会社は、CiRAに対し10年間で200億円の拠出や施設、設備、武田薬品工業株式会社の研究者などのさまざまな研究支援とともに、医薬品の研究開発のノウハウを提供することとしている。山中伸弥・CiRA所長が研究全体を指揮し、武田薬品工業株式会社は長期にわたる研究費用の提供に加え、研究の運営に対する助言を行うこととしている。共同研究においては、武田薬品工業株式会社及びCiRAの全体人員として100名程度が従事し、武田薬品工業株式会社の化合物ライブラリーや創薬研究に最適化された機器など特別な研究資産も用いられることとなっている。両者の連携により、多岐にわたり莫大な時間と労力を要するiPS細胞技術の研究と臨床応用を強力に進め、新薬や細胞治療など革新的な治療をいち早く実現することが期待される。

〈中外製薬株式会社が大阪大学免疫学フロンティア研究センター(IFReC(※84))に対して10年間で総額100億円を拠出〉

大阪大学と中外製薬株式会社は、平成28年5月に包括連携契約を締結した。中外製薬株式会社は、10年間にわたる年間10億円の拠出を通じて、IFReCが取り組む自主研究テーマに関する成果の情報開示を受けるとともに、共同研究に関する第一選択権を取得することとしている。また、双方の研究者の交流や共同研究を実施するための「連携推進ラボ」をIFReC内に設置し、革新的な医薬品を連続創出するための基盤を構築することとしている。IFReCはさらに同様の包括連携契約を平成29年2月に大塚製薬株式会社とも締結し、オープンイノベーションによる産学連携に取り組んでいる。これによりIFReCでは研究者独自の発想に基づいた基礎研究に専念できる環境が維持され、免疫学に関する先端的研究の成果の社会還元を目指すことができる。このような産学連携により、基礎研究から臨床応用研究までの障壁が解消され、企業にとっての新しい研究開発事業形態によるこれまでにない免疫学分野における革新的新薬の創製が期待される。

〈株式会社日立製作所と北海道大学が「日立北大ラボ」を設立〉

株式会社日立製作所と北海道大学は、センター・オブ・イノベーション(COI(※85))プログラムの成果をきっかけとして、より密接な「組織」対「組織」の産学連携の形として、平成28年6月に日立北大ラボを設立した。日立北大ラボでは、少子高齢化や人口減少、地域経済の低迷、地球温暖化などの社会課題解決に向けた共同研究を推進している。具体的には、社会課題を数学モデルに置き換えて最適解を導出する新概念コンピューティング技術の開発や、温暖化によって変動する環境が経済に及ぼす影響の分析などを実施している。

なお「COIプログラム」とは、大学等と企業との本格的な産学連携によって社会変革を起こすようなイノベーションを実現するため、平成25年度より文部科学省及び科学技術振興機構が実施しているプログラムである。COIプログラムでは、10年後に我が国が目指すべき姿を三つのビジョンとして定め、その実現のために現時点で取り組むべき革新的な研究開発課題をバックキャストすることで設定しており、COIプログラムにおける民間企業によるリソース提供額は、平成25~28年度で累計約184億円に達した。

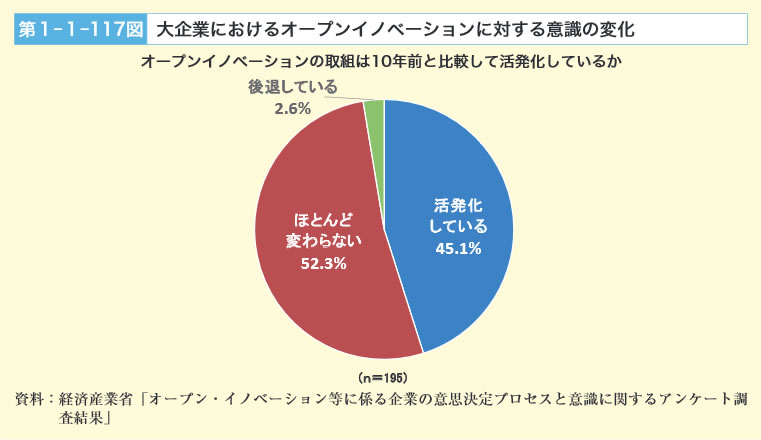

変化の激しい競争環境や、製品サイクルの短期化の中で、民間企業が自社のリソースのみでイノベーションを起こすことが困難になりつつあり、オープンイノベーションの推進が重要になってきている。経済産業省が日本国内の上場企業を対象として実施した「オープン・イノベーション等に係る企業の意思決定プロセスと意識に関するアンケート調査結果」によると、オープンイノベーションの取組について、10年前と比較して「ほとんど変わらない」と回答した企業が最も多く52.3%であるが、「活発化している」と回答した企業が45.1%と次に多かった(第1‐1‐117図)。

我が国の民間企業の研究開発費は長期的に見ると増加傾向にあるものの、内部留保が過去最高額を記録する状況を見ると、イノベーションの実現に向けた研究開発活動へのさらなる投資が期待される。また、オープンイノベーションの観点から言えば、M&A(※86)の活発化や、民間企業における意識の高まりといった兆しがあり、今後はより一層のオープンイノベーションの活発化が期待される。

- ※83 Center for iPS Cell Research and Application

- ※84 Immunology Frontier Research Center

- ※85 Center of Innovation

- ※86 M&Aとは既存の経営資源の活用を目的に企業や事業の経営権を移動することをいう。M&Aには、経営参画につながる株式取得を含む一方、資産、負債の移転を伴わない単なる業務提携は除く。M&Aの形態には1合併:2当事者以上が合併契約で1社になること、2買収:50%超の株式の取得、3事業譲渡:資産、従業員、のれんなどからなる「事業」の譲渡、4資本参加:50%以下の株式取得、5出資拡大:資本参加をしている当事者による50%以下の追加取得がある。

(2)寄附金の受入れ

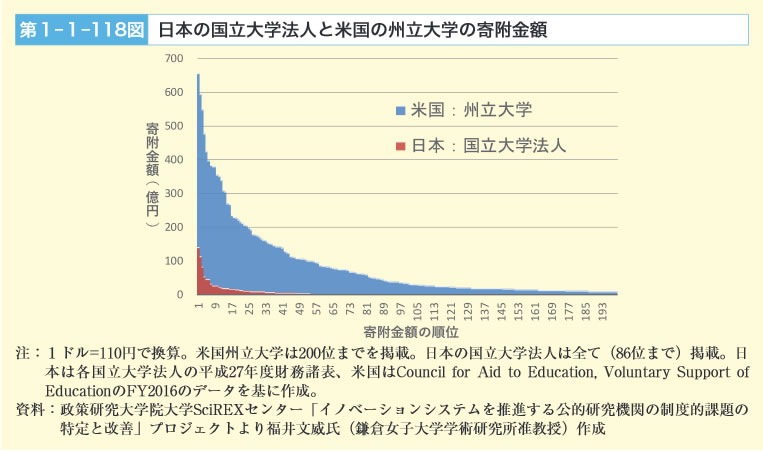

「寄付白書2017(※87)」によれば、我が国の寄附市場は近年大きくなりつつあるとはいえ、米国、英国、韓国に比べて個人寄附総額が少なく、寄附者が少ないことや、一人当たりの寄附平均額が低額であることが指摘されている。

米国の州立大学では、寄附金が大きな収入源となっている一方、我が国の国立大学法人においては圧倒的に少ない(第1‐1‐118図)。なお、国立研究開発法人への寄附も行われているが、寄附金額は僅かである。

- ※87 寄付白書発行研究会(著)、日本ファンドレイジング協会(編)「寄付白書2017」(平成29年12月)

イ 課題の抽出

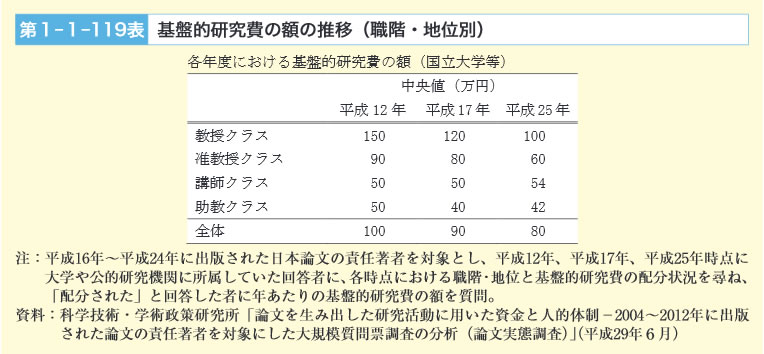

NISTEPが、責任著者として論文を執筆した我が国の研究者に、各研究者が所属する機関から当該研究者に対して経常的に配分された研究費(個人が外部から獲得する研究費及び人件費は含まない。以下「基盤的研究費」という。)の配分状況について調査した結果、多くの職階・地位において平成12年から平成25年にかけて基盤的研究費は低下傾向であった。同調査の国立大学等の中央値を見ると、教授クラスでは150万円(平成12年時点)から100万円(平成25年時点)に、准教授クラスでは90万円から60万円に、講師クラスでは50万円から54万円、助教クラスでは50万円から42万円に変化している(第1‐1‐119表)。大学等の研究者からは、基盤的研究費が不十分であるという声があがっている。

また一方で、我が国における研究開発の多様性を確保し競争的な研究開発環境の形成に資する基幹的な研究資金制度である競争的資金制度については、研究力及び研究成果の最大化や、一層の効果的・効率的な資金の活用が求められる。また、あわせて、基盤的経費と公募型資金の双方について改革を進め、基盤的経費と公募型資金の最適な組合せについて考慮する必要がある。

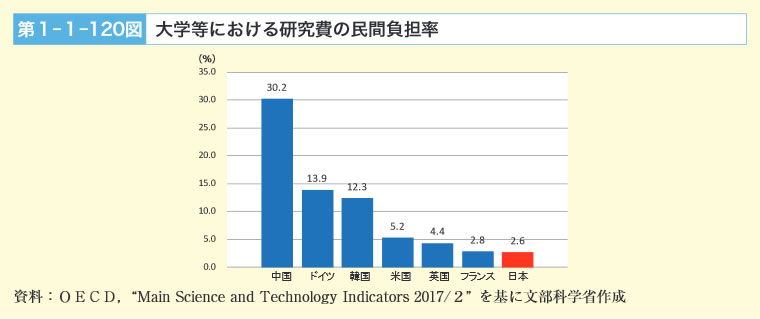

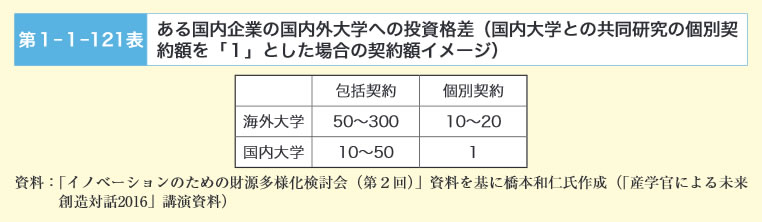

民間企業からの研究資金等の受入については、近年順調に増加している。産業構造の変化やグローバル化などによりイノベーションを取り巻く状況が変化する中、産業界における大学等への期待が高まっている。一方で、大学等における研究費の民間負担率は他の主要国と比較して低く(第1‐1‐120図)、また、大学等と民間企業の共同研究は1件当たり平均228万円と未だ少額である。さらに、我が国の企業は、海外の大学と共同研究契約を締結する場合よりも、国内大学との契約の方が、少額の契約であるという指摘もある(第1‐1‐121表)。オープンイノベーションによる「組織」対「組織」の大型の共同研究をさらに進める必要がある。

先述のとおり、我が国における産学連携の活動は着実に増加し、大学等が受け入れる共同研究費の額も増加傾向である(第1‐1‐116図)が、諸外国と比べてその規模は小さいことから、今後、財源の多様化に向けて更なる拡充が期待される。

また、財源の多様化としては、寄附金等により経営基盤となる資金を増加させていくことも重要である。研究開発活動への寄附を拡大するためには、税制支援措置を活用しつつ、寄附文化を醸成していくことが重要であり、寄附文化の醸成において寄附の受入側である大学及び国立研究開発法人等の自助努力が不可欠である。

ウ 代表的な取組事例

ここで、研究資金の充実に向けた代表的な取組事例を紹介する。

「科学研究費助成事業」(科研費)は、人文学、社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用に至るあらゆる学術研究(研究者の自由な発想に基づく研究)を対象とする唯一の競争的資金である。大学の経営環境の悪化や、個人の基盤的研究費の減少に伴い、科研費のニーズが高まっており、文部科学省は平成27年度から、その抜本的な改革を進めている。

「科研費改革の実施方針」(平成27年9月文部科学省策定、平成29年1月改定)において改革の基本的な考え方や工程を示し、1.審査システムの見直し、2.研究種目・枠組みの見直し、3.柔軟かつ適正な研究費使用の促進、のそれぞれについて計画的・総合的に取組を進めている。その内容は、科学技術基本計画に反映され、量的な達成目標として新規採択率30%とすることが盛り込まれている。

また、政府は、大学及び国立研究開発法人等が外部資金を獲得するための取組を強化するため、「日本再興戦略2016」において、2025年までに企業から大学及び国立研究開発法人等への投資を平成26年比で3倍増とすることを目標に掲げた。文部科学省と経済産業省は、産学官のイノベーションを促進するため、「組織」対「組織」の産学官連携を深化させるための方策や、その方策の実行・実現に必要な具体的な行動等について取りまとめた「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」(平成28年11月)(以下「ガイドライン」という。)を策定した。ガイドラインでは、産業界から見た、大学及び国立研究開発法人が産学官連携機能を強化するうえでの課題と、それに対する処方箋を示すことにより、大学及び国立研究開発法人が自らの選択により産学官連携を推進するに当たって、取り得る方向性が示された。また、ガイドラインでは本格的な共同研究を推進するためには、大学・国立研究開発法人が改革を行うのみならず、産業界側の改革も同時駆動させることが重要であることから、産業界の取組が期待される点についても明記された。

寄附を促進する取組としては、大学や国立研究開発法人等に対する寄附金について、税制上の支援措置が講じられている。個人が寄附する場合、寄附者はその年に支出した特定寄附金(所得税法第78条第2項に定める特定寄附金)の合計額(その年分の総所得金額等の40%相当額が限度)から2千円を引いた金額について、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けられるほか、大学等に対する寄附については、その年中に支払った一定要件を満たす寄附金の合計額(その年分の総所得金額等の40%相当額が限度)から2千円を引いた金額に40%を乗じた金額(その年分の所得税額の25%相当額が限度)について税額控除も選択できる。また法人税については、企業等が国立大学法人等に寄附する場合寄附金額を全額損金算入することができ、学校法人や国立研究開発法人に寄附する場合は、一般の寄附金の損金算入限度額と別枠で(所得金額の6.25%+資本金等の金額×0.375%)×1/2を限度額として損金算入することができる。

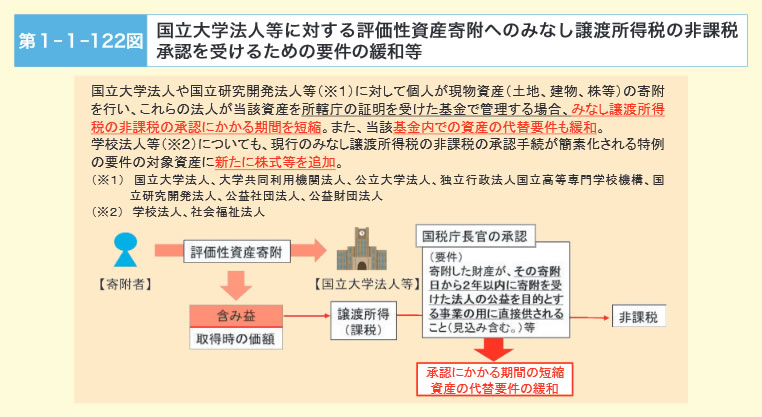

さらに、現物資産を寄附する場合には、国税庁長官の承認を得ることで、みなし譲渡所得税が非課税となるが、平成30年度税制改正により、この非課税の特例が拡充された。具体的には、例えば、国立大学法人等に対して個人が現物資産の寄附を行い、これらの法人が当該資産を所轄庁の証明を受けた基金で管理する場合には、非課税の承認にかかる期間を短縮することとされ、また、当該基金内での資産の代替要件も緩和された(第1‐1‐122図)。

2‐4 俯瞰的に見た我が国の基盤的な力の現状と課題

これまで人材力、知の基盤、研究資金に着目して現状の分析と課題の抽出を行ったが、本稿では、俯(ふ)瞰(かん)的に見た我が国の基盤的な力の現状と課題について述べる。

我が国の論文数は減少傾向にあるとともに、国際的比較した際の論文数ランキングは低下している。また、論文の質の高さを示す指標の一つであるTop10%補正論文数ランキングについても、諸外国の論文数の飛躍的な拡大を背景に相対的に低下している。さらに、国際的に注目度の高い研究領域が世界全体では増えている中、我が国においては挑戦的参画が不足しているという懸念がある。

一方、知的財産権や技術移転の状況に着目すると、我が国の特許出願件数は高い水準を維持している他、大学等における特許権の実施等件数も増加している。さらに、近年大学等発ベンチャーの設立数は増加に転じ、上場企業の時価総額が1兆円を超えるなど大学等発ベンチャー企業の活躍が広がっている。また、事例の一つを紹介すると、COIプログラムにおいては、民間企業による資金や人材等のリソース提供額は累計約184億円(平成25年~28年度)に達している。諸外国と比べると未だ不十分ではあるが、大学等と企業の本格的な産学連携は着実に進みつつある。

人材力については、若手研究者数の伸び悩み、国際流動性の低さ、女性研究者や優れた外国人研究者を含めた人材の多様性の低さ、産学官のセクター間の人材の流動性の低さなどの面で課題があり、次代を担う研究者の確保、若手研究者のキャリアパス形成、経済的負担に対する不安の解消が必要である。

知の基盤については、特定先端大型研究施設、大学共同利用機関等の供用は促進され、優れた研究成果を創出している。しかし、大学等教員の総職務時間に占める研究時間割合は減少傾向であり、大学等における研究支援人材数は総じて増加傾向にあるものの、我が国全体の研究者一人当たりの研究支援者数は、諸外国と比べて極めて少ない。加えて、科学技術の社会実装に向けて人文社会科学と自然科学の枠を超えた総合的な取組の促進も必要である。

研究資金については、研究を安定的・継続的に支える基盤的経費は、大学及び国立研究開発法人等において長期的には減少傾向、近年は横ばい傾向である。一方で、企業によるオープンイノベーションに向けた意識は高まりつつあり、今後、共同研究費、寄附金、外部資金等の多様な資金の活用や、オープンイノベーションによる「組織」対「組織」の大型の共同研究を一層進める必要がある。

これらの課題については、組織としての経営力を強化することによって解決可能なものも多く、人事の硬直化・高齢化、研究費や研究時間の確保等の課題に対応する大学の戦略的な経営力の強化や、国立研究開発法人等のベンチャー創出力・成長力の強化に向けた制度上の課題への対応等が求められている。

お問合せ先

科学技術・学術政策局企画評価課

-- 登録:令和元年09月 --