「エネルギー政策基本法」(平成14年6月法律第71号)に基づき、平成15年10月に「エネルギー基本計画」が策定され、その後3年が経過し、この間のエネルギーを取り巻く環境変化を踏まえた見直しが行われた(平成19年3月9日閣議決定)。当該計画では、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するために、重点的に推進すべきエネルギー研究開発施策が示されている。

今日、原子力発電は我が国の総発電電力量の約3分の1を占めているが、供給安定性に優れ、準国産エネルギーとして位置付けられるエネルギーである。また、発電過程において二酸化炭素を排出することがなく地球温暖化対策に資するという特性を持っており、今後とも基幹電源として位置付け推進していくこととしている。

我が国の原子力の研究、開発及び利用は、「原子力基本法」(昭和30年12月制定)にのっとり、厳に平和目的に限り、安全の確保を前提に行われており、政府は「原子力政策大綱」(平成17年10月)や「エネルギー基本計画」に基づいて原子力の研究開発利用を着実に推進している。

現在、我が国の原子炉の主流である軽水炉については、昭和40年代より海外から加圧水型原子炉(PWR)、及び沸騰水型原子炉(BWR)の導入が行われ、国内への技術の定着が進められた。その後、昭和50年代より、これまでの運転経験の蓄積と基礎研究等の成果も生かしつつ、官民一体での技術開発プロジェクト「軽水炉標準化計画」の実施による軽水炉の国産化が進められた。昭和56年から実施された「第3次改良標準化計画」においては、安全性・信頼性・経済性等の更なる向上及び従業員の被ばく低減を目指して、国際協力も行いつつ、新型の国産軽水炉(APWR、ABWR)の開発が行われた。平成8年にはABWRの初号機である柏崎刈羽原子力発電所6号機、7号機の運転が開始されている。

さらに、2030年(平成42年)前後から見込まれる国内既設原子力発電所の大規模な代替需要に備え、世界市場で競争力を有する日本発の次世代軽水炉を官民一体となって開発することとし、平成18年度よりこれに向けたフィージビリティスタディ(FS)を開始した。

戦略重点科学技術である高速増殖炉(FBR)サイクル技術は、第3期科学技術基本計画に基づき策定された「分野別推進戦略」において、国家的な大規模プロジェクトとして基本計画期間中に集中的に投資すべき基幹技術(国家基幹技術)と選定された。

FBRサイクル技術の研究開発の場の中核である高速増殖原型炉「もんじゅ」は、平成7年12月のナトリウム漏えい事故以来運転を停止しているが、日本原子力研究開発機構は、運転再開に向け、安全を第一に改造工事を着実に進め、平成18年12月に工事確認試験を開始した。

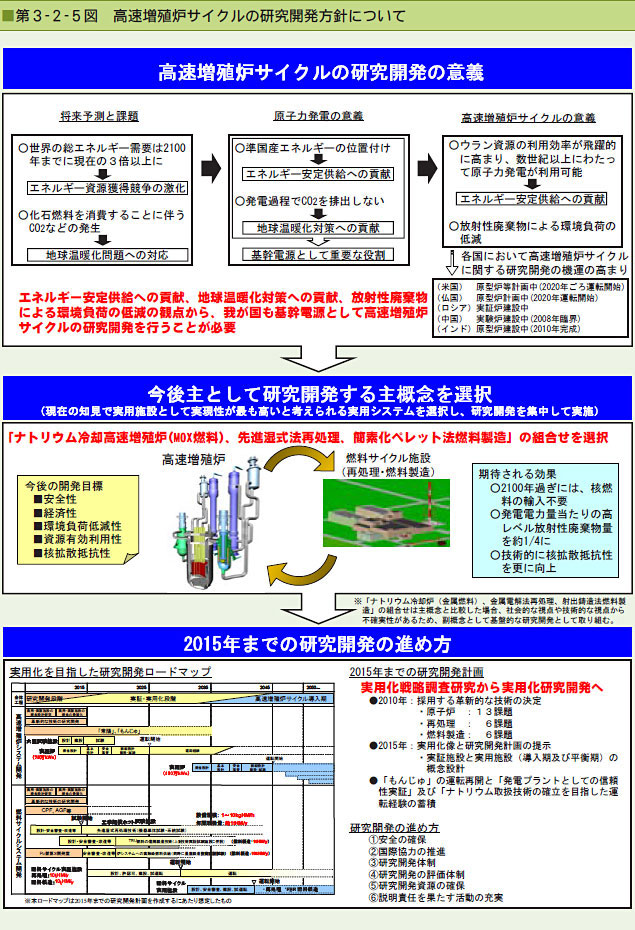

経済産業省の総合資源エネルギー調査会原子力部会において「原子力立国計画」(平成18年8月)が取りまとめられるとともに、文部科学省科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会原子力分野の研究開発に関する委員会においては、平成18年3月に取りまとめられた高速増殖炉サイクルの実用化戦略調査研究フェーズ![]() の最終報告書を受けて、「高速増殖炉サイクルの研究開発方針について」(平成18年10月)が取りまとめられた。また、原子力委員会からは「高速増殖炉サイクル技術の今後10年程度の間における研究開発に関する基本方針」(平成18年12月原子力委員会決定)が示された(第3-2-5図)。

の最終報告書を受けて、「高速増殖炉サイクルの研究開発方針について」(平成18年10月)が取りまとめられた。また、原子力委員会からは「高速増殖炉サイクル技術の今後10年程度の間における研究開発に関する基本方針」(平成18年12月原子力委員会決定)が示された(第3-2-5図)。

高速増殖原型炉「もんじゅ」 (福井県敦賀市) |

写真提供:日本原子力研究開発機構

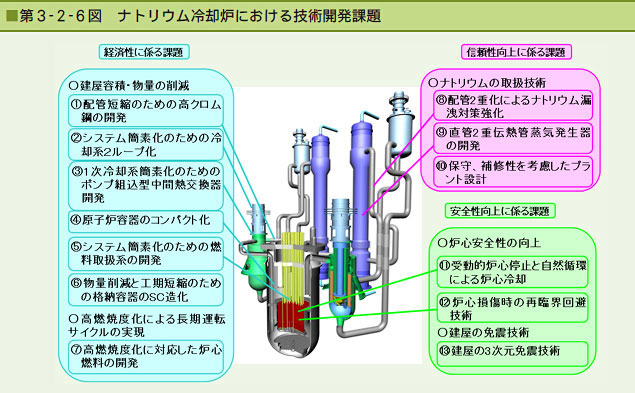

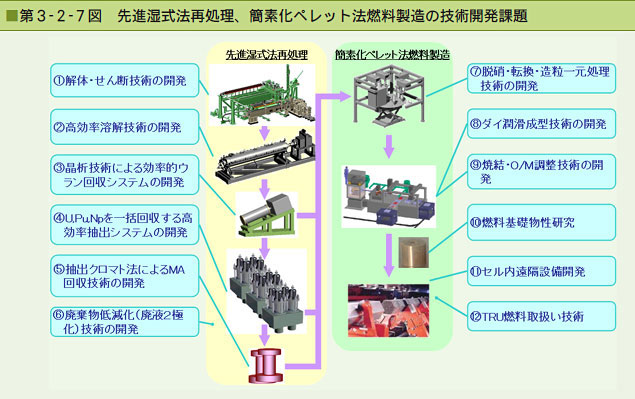

これらの方針により、「ナトリウム冷却高速増殖炉、先進湿式法再処理、簡素化ペレット法燃料製造」の組合せを現在の知見で実用施設として実現性が最も高いと考えられる実用システム概念(主概念)と選定するとともに、これまで行ってきた幅広い戦略的な調査から、今後はFBRサイクルの本格的な実証・実用化に向けた段階に移行するため「高速増殖炉サイクル実用化研究開発」として研究開発を進めることとなった(第3-2-6図、第3-2-7図)。

高速増殖炉サイクル実用化研究開発は、主概念を中心に研究開発を進め、「もんじゅ」における成果も反映し、安全性、経済性、資源有効利用性、環境負担低減性、核拡散抵抗性に係る開発目標を達成できる高速増殖炉サイクルの実用化に至るまでの研究開発計画を平成27年に提示することを目指して研究開発を進めることとしている。平成22年には実用施設に採用する革新技術の採否の判断を行い、国際協力も活用しつつ、主概念を中心とした要素技術開発を実施するとともに、その成果に基づき設計研究を進める予定である。

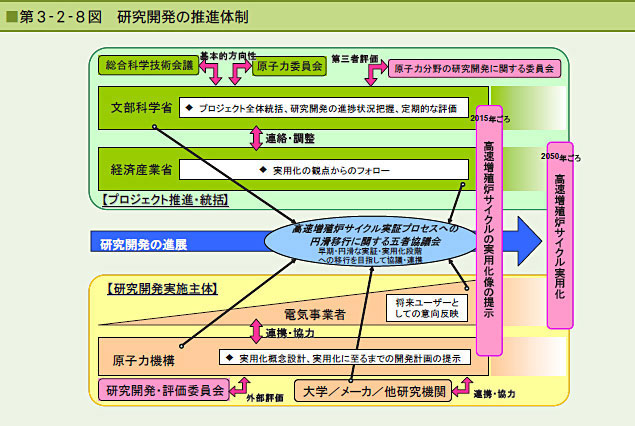

また、研究開発側と導入者側とが連携協力し、研究開発段階から実証・実用化段階に円滑な移行を図るべく、平成18年7月には経済産業省、文部科学省、電気事業者、メーカー、日本原子力研究開発機構の関係者からなる、「高速増殖炉サイクル実証プロセスへの円滑移行に関する五者協議会」を設置し、所要の検討を開始した。当該協議は同年12月に、明確な責任体制の下で効率的に高速増殖炉開発を実施できるよう、中核メーカー1社に責任と権限及びエンジニアリング機能を集中することとする、高速増殖炉実証炉の基本設計開始までの研究開発体制に係る方針を決定した(第3-2-8図)。

エネルギー資源の大部分を輸入に依存する我が国は、将来の世界のエネルギー需要を展望しながら、長期的なエネルギー安定供給の確保を図るとともに、環境への負荷の低減を図っていくため、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイクルの確立に向けた取組を進めている。

プルトニウム利用を進めるに当たっては、核拡散についての国際的な疑念を生じないよう、核物質管理に厳重を期すことはもとより、利用目的のないプルトニウムを持たないとの原則を一層明らかにする観点から、プルトニウム在庫に関する情報の公表を行うなどプルトニウム利用の徹底した透明化を進めている。具体的には、毎年、「我が国のプルトニウム管理状況」を原子力委員会に報告・公表するとともに、プルトニウム利用の透明性向上のための国際プルトニウム指針に則り、IAEA(注2)に報告しているほか、電気事業者はプルトニウムの利用目的等を記載した利用計画を公表し、原子力委員会がその評価を行っている。

原子力発電の燃料である濃縮ウランについては、核燃料サイクル全体の自主性を確保する観点から、経済性を考慮しつつ、国内でもウラン濃縮事業を展開している。現在、平成22年度ごろからの導入を目指し、より高性能で経済性に優れた新型遠心分離機の研究開発を官民一体となって進めている。

原子力発電所から生じる使用済燃料の再処理については、これまで、日本原子力研究開発機構の東海再処理施設に委託された一部を除いて、英国核燃料会社(BNFL社)及びフランス核燃料会社(COGEMA)への再処理委託契約により実施してきた。今後、我が国は使用済燃料の再処理は国内で行うことを原則としていることから、青森県六ヶ所村に我が国初の商業用再処理工場(年間再処理能力800tU(トン・ウラン))を建設しており、平成19年11月の竣工を目指して、現在使用済燃料を用いた最終的な試験(アクティブ試験)を実施している。六ヶ所再処理工場の建設・運転により商業規模での再処理技術の着実な定着を目指しており、核燃料サイクルの確立に向けた展開が図られている。

また、東海再処理施設は、電気事業者と契約している軽水炉使用済ウラン燃料の再処理を進めてきたが、平成18年3月に役務再処理を終了した。これまでに再処理した使用済燃料は累積で約1,100t(トン)に達している。

プルトニウム、回収ウラン等を柔軟かつ効率的に利用できるという特徴を持つ原子炉として自主開発が進められてきた新型転換炉「ふげん」については、平成15年3月に運転を終了し、平成15年9月末に成果を取りまとめ、事業は終了した。現在は、今後の本格的な廃止措置に備えた研究開発を行っている。

戦略重点科学技術である高レベル放射性廃棄物等の地層処分技術に関する研究開発は、国による安全規制を支える技術を確立し、高レベル放射性廃棄物等の最終処分を進める上で不可欠であり、着実に推進する必要がある。本技術については、日本原子力研究開発機構を中心として、関係研究機関との密接な協力の下、研究開発が進められている。また、研究を進める上で重要な施設の計画として、日本原子力研究開発機構が、岐阜県瑞浪市(結晶質岩)及び北海道幌延町(堆積岩)において深地層の研究施設計画を推進している。

原子力施設の廃止措置及び放射性廃棄物の処理処分については、原子力施設の設置者及び放射性廃棄物の発生者としての責任において計画的かつ効率的に進めていくことが重要である。日本原子力研究開発機構においては、発生する放射性廃棄物の安全で合理的な廃止措置や放射性廃棄物の処理・処分、放射性廃棄物量の低減や資源の再利用の実現に向け、廃止措置エンジニアリングシステムや放射能測定評価技術などの技術開発を進めている。

核融合研究開発の推進は、未来のエネルギー選択肢の幅を広げ、その実現可能性を高める観点から重要である。現在、我が国の核融合研究開発は、日本原子力研究開発機構、核融合科学研究所、大学等が、相互に連携・協力して進めている。また、2国間・多国間の国際協力も積極的に進められている。

日本原子力研究開発機構では、トカマク方式(注3)について実用化を目指した研究開発を進めている。特に、臨界プラズマ試験装置(JT-60)に関しては、ITER(イーター)(注4)(イーター:国際熱核融合実験炉)のための物理研究開発や定常核融合炉概念の実証等で世界を先導する成果を上げており、更なるプラズマ閉じ込めの性能向上による高圧力プラズマの長時間運転を目指している。

核融合科学研究所では、我が国独自のアイデアに基づくヘリカル方式(注5)による世界最大の大型ヘリカル装置を建設し、新しいプラズマ領域の研究を世界に先駆けて行っている。

また、大阪大学レーザーエネルギー学研究センターをはじめ関係大学・独立行政法人において、各種磁場閉じ込め方式及び慣性閉じ込め方式による基礎的研究、炉工学に係る要素技術等の研究が進められている。

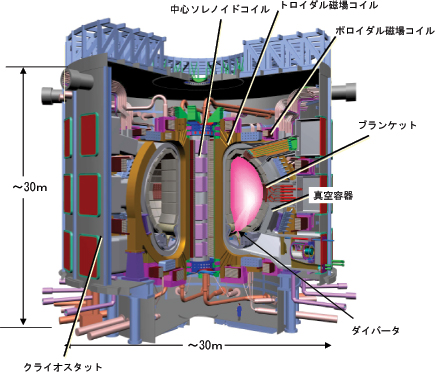

ITER(イーター)計画は、核融合エネルギーの科学的及び技術的可能性の実証を目指した国際プロジェクトであり、我が国としては基本計画における戦略重点科学技術として主体的かつ積極的に取り組んでいる。2005年(平成17年)6月にITER(イーター)建設地がフランス・カダラッシュに決定した後、2006年(平成18年)11月には、パリでITER(イーター)機構設立協定への署名が行われるとともに、これと同時に署名されたITER(イーター)機構設立協定の暫定適用に関する取極に基づき、ITER(イーター)機構が暫定的にITER(イーター)建設に向けた準備活動を開始するなど、ITER(イーター)計画は大きく前進している。

また、ITER(イーター)建設地の決定と同時に、我が国においてITER(イーター)と並行して補完的に実施する研究開発プロジェクト(核融合の将来への幅広いアプローチ)を日欧協力により実施することが決定し、2007年(平成19年)2月には、核融合の将来への幅広いアプローチの実施協定に署名された。これにより、我が国には、ITER(イーター)の次の原型炉の実現に向けた研究開発を行う国際研究開発拠点が構築されることとなる。

国際熱核融合実験炉(ITER(イーター))鳥瞰(ちょうかん)図 |

革新的原子力システムの研究開発の推進により、核燃料資源の有効利用や原子力の多様な利用等を図ることは、エネルギー供給の多様性・柔軟性を確保するために重要である。

日本原子力研究開発機構では、多様なエネルギー供給を可能とする高温ガス炉技術及び水素製造等の熱利用技術の確立を目的として、高温工学試験研究炉(HTTR)の試験運転による高温ガス炉の特性評価、水を熱分解することにより水素を製造するISプロセスの研究開発等を進めている。

高温工学試験研究炉(HTTR) (茨城県大洗町、大洗研究開発センター) |

写真提供:日本原子力研究開発機構

原子力研究開発利用に当たっては、安全の確保が大前提であり、厳重な規制と管理の実施、安全研究の実施等を通じて、安全確保に万全を期すことが必要である。また、事故発生の可能性を100パーセント排除することはできないとの前提に立って、事故が生じた場合の周辺住民等の生命・健康等への被害を最小限度に抑えるための災害対策が整備されていなければならない。

このような観点から、我が国の原子力研究開発利用は、施設の設計・建設・運転の各段階において、他の産業分野には見られない国による厳しい安全規制が行われてきたほか、環境放射能調査や万一の場合を考慮した防災対策等各般の安全確保対策が講じられてきている。

原子力施設の安全確保に関し、核物質防護体制の強化、クリアランス(注8)制度の導入、原子力施設の解体・廃止に係る規制制度の充実を目的とした核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の改正が平成17年12月1日より施行されている。

また、IAEA等の定めた国際標準値(規制対象下限値)の導入及びそれに伴う放射性同位元素の規制の合理化を図るため、改正された「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(注9)」が平成17年6月に施行された。

原子力防災対策については、「原子力災害対策特別措置法」に基づき、原子力防災専門官の配置、緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)の指定等、放射線測定設備その他の必要な資機材の整備、原子力事業者防災業務計画の作成、防災訓練の実施といった取組を行いつつ、原子力防災対策の充実・強化を進めている。

一方、環境放射能調査については、文部科学省を中心とした関係省庁、都道府県及び原子力事業者において、原子力施設周辺における放射能調査が引き続き実施されているほか、我が国の環境放射能水準に関する調査及び原子力艦寄港に伴う放射能調査等が行われている。平成18年10月の北朝鮮地下核実験実施発表の際には、文部科学省及び関係省庁は、内閣官房で開催された放射能対策連絡会議代表幹事会における申合せに基づき、放射能の測定体制を強化し、日本国内への影響を調査した。文部科学省は、測定結果を取りまとめ、異常値の検出がない旨を内閣官房を通じて発表した。

平成16年7月に原子力安全委員会が定めた「原子力の重点安全研究計画」に基づき、規制システム分野、軽水炉分野、核燃料サイクル施設分野、放射性廃棄物・廃止措置分野、新型炉分野、放射線影響分野、原子力防災分野の各分野に関する研究が、日本原子力研究開発機構、原子力安全基盤機構、放射線医学総合研究所等において着実に実施されている。

文部科学省では、電力会社において原子炉の自動停止に係る未報告事例が公表されたことを踏まえて、日本原子力研究開発機構及び大学等に対して原子炉の自動停止に係る報告漏れの有無に関する調査の指示を出した。日本原子力研究開発機構の原子炉10基については、すべての施設において法令に基づく報告漏れはなかったことを確認し、平成19年3月30日にこの旨発表した。その他の大学等の原子炉5基については、引き続き調査中である(平成19年4月現在)。

また、日本原子力研究開発機構は、「もんじゅ」、「ふげん」、東海再処理施設について自主的に調査を行っており、文部科学省としても計画外停止の報告漏れ及び運転停止中の臨界事故事例はないとの報告を受けている。これらの施設については引き続き所要の自主的な調査を進めていくこととしている(平成19年4月現在)。

の改正が行われた。

原子力科学技術には、加速器や高出力レーザーを利用した量子ビームテクノロジーの開発や利活用により、自然界の基本原理を探究するとともに、ライフサイエンスや物質・材料等の様々な科学技術分野の発展を支える基礎・基盤的な研究がある。

量子ビームテクノロジーについては、日本原子力研究開発機構と高エネルギー加速器研究機構が共同で、世界最高強度の陽子ビームを発生・利用して、生命科学、物質・材料科学、原子核・素粒子物理学等の新展開をもたらす「大強度陽子加速器(J-PARC)計画(注10)」を推進しており、平成20年度からのビーム供用開始を目指して建設・整備を進めている。また、理化学研究所においては、水素からウランまでの全元素の放射性同位体(RI)を世界最大の強度で発生させる加速器施設「RIビームファクトリー」計画を推進しており、平成18年度からRIビーム発生系施設を稼働させたほか、本格実験の開始を目指して実験設備の整備を進めている。

また、各府省の所管する国立試験研究機関等において、物質・材料、生体・環境、システムの3基盤技術分野の先端的基盤研究が進められているほか、個別の研究機関単独では速やかに成果を得ることが困難な多岐にわたる技術開発要素を、複数の研究機関間の積極的な研究交流の下に研究開発を推進する原子力基盤クロスオーバー研究も実施されている。

放射線は基礎・応用研究から医療、工業、農業等の実用に至る幅広い分野で活用されており、研究開発を進めつつ放射線利用の普及を図っていくことが重要である。

各種分野における放射線利用の状況としては、医療分野において、X線CT(X線コンピュータ断層撮影)等の放射線による診断や、X線、ガンマ線等を利用したがん治療が既に実用化されており、現在、陽子線、重粒子線等によるがん治療の研究が行われている。特に、放射線医学総合研究所においては、がんに対する高い治療効果が期待される重粒子線がん治療の研究に取り組んでおり、平成18年12月までに3,000人を超える患者の治療が行われた。また、装置の小型化研究等も進められ、その成果を基に、平成18年度から群馬大学で技術実証機の建設が開始されている。筑波大学陽子線医学利用研究センター等では陽子線等によるがん診断・治療の研究を行っている。

農業分野では、農作物の品種改良やばれいしょの発芽防止等に放射線が利用されている。工業分野では、非破壊検査や工業計測、高分子材料の改質などに放射線が用いられている。そのほか、イオンビーム、ガンマ線、電子線などによる環境保全技術等の開発が進められている。

現在、研究施設、医療施設等から発生する放射性廃棄物(RI(注11)・研究所等廃棄物)は処分されず、各事業者において貯蔵されている状況であるが、この廃棄物の処分の実現は、今後も原子力の研究、開発及び利用を推進していく上で重要な課題である。

このため、平成18年9月に科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会原子力分野の研究開発に関する委員会において、処分事業の実施体制、処分費用の資金確保制度の在り方等について報告書を取りまとめた。この報告書を踏まえ、文部科学省においては、処分の実現に向けて検討を進めているところである。

原子力研究開発利用の円滑な推進のためには、まず原子力に対する国民の信頼を得ることが極めて重要である。そのためには、原子力関係者が安全運転の実績を積み重ねていくとともに、国民との相互理解を図るための努力が不可欠である。このため、国民との双方向性と透明性の確保を図り、広聴・広報活動の充実を行うとともに、教職員等への原子力・エネルギーに関する研修や簡易放射線測定器の貸出し等の理解増進活動を行っている。

また、立地地域と原子力研究施設の共生に向け、電源三法交付金等を活用し、立地地域のニーズに応じた取組を推進している。

原子力国際協力に当たっては、平和利用、核不拡散の担保、安全の確保、核セキュリティの担保を求めることを大前提としつつ、二国間や多国間、国際機関を通じての情報や経験の交換等の国際協力を推進するとの方針の下、積極的に国際協力を行っている。

アジア諸国との原子力協力については、我が国が主導するFNCA(注12)の枠組みの下、ワークショップを開催し、情報・意見交換や技術交流を進めているほか、IAEA活動の一環であるRCA(注13)の枠組みの下、共同研究等を行っている。また、アジア諸国を対象とした研修事業を実施し、原子力関係者の資質向上を図っている。

次世代原子力システムの研究開発については、国際協力により進める枠組みであるGIF(注14)に加盟しており、ナトリウム冷却高速炉に関する議論を主導するなど、積極的に参画している。

また、2006年(平成18年)2月に米国が提案した、原子力発電の世界的な発展拡大を許容しつつ核不拡散を確保するためのGNEP(注15)構想を我が国も評価しており、本構想に関する協力を日米間で積極的に進めている。

このほか、IAEA、OECD/NEA(注16)への特別拠出金事業等を通じた多国間協力、ロシアの余剰プルトニウム管理処分に関するロシアとの間の二国間協力等を継続して行っている。

太陽光、バイオマス・廃棄物、風力等の再生可能エネルギーについては、現時点で出力の不安定性やコスト面での課題があるものの、地球温暖化対策に資することや資源制約が少ないこと等の長所があることから、課題を解決し、導入・普及の促進を図るため技術開発を積極的に推進していくことが必要である。

太陽光発電は価格の低下等により導入が進みつつあるが、早期の市場自立化を実現するためには、なお一層のコストダウン技術の開発等が不可欠である。このため、経済産業省では低コスト・高効率化の実現に向けた技術開発を推進するとともに、リサイクル・リユース技術等の開発を進めている。

「バイオマス・ニッポン総合戦略」(平成18年3月閣議決定)を踏まえ、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省において、家畜排せつ物、木質系廃棄物、有機汚泥、食品廃棄物等のバイオマスを活用し、高効率にエネルギー転換する技術等の研究開発を進めている。

特に、バイオエタノール等のバイオ燃料については、各省連携の下、稲わらや木材等のセルロース系原料や耕作放棄地を利用した資源作物からエタノールを効果的に生産する技術開発を重点的に進めることを内容とする国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けた工程表を策定し、平成19年2月に内閣総理大臣に報告した。

環境特性に優れ、様々なエネルギー資源の利用が可能であるとともに、民生部門や運輸部門における省エネ効果が見込まれる燃料電池システム及びその燃料である水素の製造・貯蔵・輸送技術に関する研究開発の推進が必要である。

特に、水素等の燃料と酸素の化学反応により直接電力を得る燃料電池は、高効率でNOX(窒素酸化物)・SOX(硫黄酸化物)を排出しないことから、エネルギー・環境技術のキーテクノロジーとして期待されている。燃料電池については自動車用、定置用等を中心に開発が進んでいるが、その実用化・普及には耐久性等の性能や経済性向上等が課題である。このため、文部科学省では燃料電池の性能向上のため新素材等の開発を、経済産業省では燃料電池本体の要素技術の研究開発、水素燃料の製造・輸送・貯蔵等の水素エネルギー利用技術等周辺技術の研究開発、大規模な家庭用燃料電池システムの実証や燃料電池自動車及び水素供給設備等の実証研究等を、国土交通省・環境省では住宅用燃料電池の実証試験等を実施している。

また、総務省消防庁では、戦略重点科学技術として燃料電池自動車に水素を供給するスタンドを給油取扱所内に設置する場合に必要な安全対策等について調査検討を行っている。

石油の利用に伴って生じる環境負荷の更なる低減が求められており、特に窒素酸化物、粒子状物質等の自動車排出ガスの低減を図るために、経済産業省では、ガソリン・軽油等の自動車燃料品質のクリーン化に向けた技術開発等を進めている。

また、石油精製の高度化・効率化や石油コンビナートにおける異業種間の連携による省エネルギー・省資源の取組を進めるための技術開発が重要となっている。このため、経済産業省では、製油所における熱回収の高度化やプロセスの効率化、石油コンビナートにおいて生ずる副生成物の有効活用等の技術開発を進めている。

石炭は石油等に比べ供給安定性に優れているが、他の化石エネルギーに比べ燃焼時の単位エネルギー当たりの二酸化炭素の排出量が多いことなどから、環境への負荷低減を図るための技術開発が必要である。このため、経済産業省では、石炭ガス化複合発電(IGCC(注17))や石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC(注18))による高効率発電技術など石炭のクリーンな利用技術(クリーン・コール・テクノロジー)の開発を進めている。

さらに、二酸化炭素回収・貯留(CCS(注19))技術について、中長期的な観点から研究開発を進めている。

天然ガスは他の化石エネルギーと比べて、燃焼時の単位エネルギー当たりの二酸化炭素の排出量が少ないなど環境負荷が小さいことから、その利用促進に資する研究開発を進めることが重要である。このため、経済産業省では、液体燃料等への形態変換により利用範囲の拡大を図ることを目指した天然ガス等の液体燃料化(GTL(注20))やジメチルエーテル(DME(注21))の製造・利用技術等に関する研究を進めている。また、日本近海に相当量の賦存が期待されているメタンハイドレートをエネルギー資源として利用するため新たな採取技術の開発を進めている。

地球温暖化防止、有限なエネルギー資源の有効活用などの観点から、個々の機器、要素技術の効率性向上とともに、分散型システムの導入・活用、未利用エネルギーの活用など社会システム全体においてエネルギー供給及び利用の効率性向上等を図るための研究開発を推進することが重要である。また、各種製品の生産、利用、再利用、廃棄及び各種サービス等で直接・間接に消費されるすべてのエネルギー(ライフサイクルエネルギー)の低減を視点とした研究開発を推進することが必要である。

このため、経済産業省では、省エネルギー技術開発の実効性を高めるために、シーズ技術の発掘から実用化に至るまで、需要側の課題を克服するため、省エネルギー技術戦略を構築し、技術開発の相互連携によりシナジー効果が発揮され技術開発が促進されるよう、超燃焼システム技術、時空を超えたエネルギー利用技術、省エネ型情報生活空間創生技術、先進交通社会確立技術及び次世代省エネデバイス技術に重点化し、省エネルギー技術戦略に沿った研究開発等を戦略的に進めている。

エネルギーと環境の問題は、自然科学と社会科学の両面からの研究を必要とする総合的な課題であり、また、2008年(平成20年)に日本で開催されるサミットに向けて、今後ポスト京都議定書を見据えた科学アカデミーからの提言が求められることとなると考えられるため、日本学術会議は、「エネルギーと地球温暖化に関する検討委員会」を設置して学際的な検討を行っている。また、エネルギーと環境の重要性にかんがみ、インターアカデミーカウンシル(IAC(注22))との連携の下、平成18年12月、エネルギー問題と地球温暖化をテーマとしたシンポジウムを国連大学(東京)において開催した。

平成18年度に実施されたエネルギー分野(原子力以外)の主な研究課題をまとめると、第3-2-9表のとおりである。