第3期科学技術基本計画の下、「明日への投資」である政府研究開発投資の効果を最大限に発揮するためには、基礎研究の着実な推進とともに、政策課題対応型研究開発の戦略的重点化が必要である。第2期科学技術基本計画における重点4分野(ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料)については、三つの基本理念への寄与度の大きさ、戦略としての継続性の要請、各国の科学技術戦略の趨勢(すうせい)、国民からの期待などを踏まえ「重点推進4分野」とし、優先的に資源配分を行い、また、重点推進4分野以外の四つの分野(エネルギー、ものづくり技術、社会基盤、フロンティア)については「推進4分野」として、引き続き国の存立にとって基盤的であり国として取り組むことが不可欠な研究開発を推進する分野と位置付け、適切な資源配分を行うこととした。

重点推進4分野に該当する研究開発であっても十分な精査なくして資源の重点配分を行うべきではなく、また、推進4分野に該当する研究開発であっても精査がないままに資源の戦略的配分の対象から除外することは適切ではない。

そこで総合科学技術会議は、第3期科学技術基本計画に基づき、同計画期間中の投資の選択と集中及び成果の実現に向け、分野別推進戦略(平成18年3月28日総合科学技術会議決定)を取りまとめた。分野別推進戦略では、政府が取り組むべき「重要な研究開発課題」を、![]() 将来的な波及効果、

将来的な波及効果、![]() 我が国の国際的な科学技術の位置・水準、

我が国の国際的な科学技術の位置・水準、![]() 政策目標達成への貢献度、

政策目標達成への貢献度、![]() 官民の役割分担を踏まえた投資の必要性の観点から273課題選定し、各課題ごとに研究目標及び成果目標を明記した。また、「重要な研究開発課題」の中から、

官民の役割分担を踏まえた投資の必要性の観点から273課題選定し、各課題ごとに研究目標及び成果目標を明記した。また、「重要な研究開発課題」の中から、![]() 急速に高まる社会・国民のニーズにこの5年間で迅速に応える必要があるもの、

急速に高まる社会・国民のニーズにこの5年間で迅速に応える必要があるもの、![]() 国際的な科学技術競争の上でこの5年間の集中投資が不可欠なもの、

国際的な科学技術競争の上でこの5年間の集中投資が不可欠なもの、![]() 国主導の長期戦略による大規模プロジェクトで集中投資が必要なもの(「国家基幹技術」)として重点投資する対象を62の「戦略重点科学技術」として選定し、分野別推進戦略に明記した。

国主導の長期戦略による大規模プロジェクトで集中投資が必要なもの(「国家基幹技術」)として重点投資する対象を62の「戦略重点科学技術」として選定し、分野別推進戦略に明記した。

ライフサイエンスは、生物が営む生命現象の複雑かつ精緻なメカニズムを解明する科学であるとともに、その成果は、医療の飛躍的な発展や、食料・環境問題の解決につながるなど、国民生活の向上及び国民経済の発展に大きく寄与するものである。

ライフサイエンス分野の分野別推進戦略においては、今後5年間に集中投資すべき科学技術として以下の![]() 〜

〜![]() の七つの戦略重点科学技術が示されている。文部科学省をはじめ、各省では、戦略重点科学技術を中心に研究開発を進めている。

の七つの戦略重点科学技術が示されている。文部科学省をはじめ、各省では、戦略重点科学技術を中心に研究開発を進めている。

SARS(サーズ)ウィルスのタンパク質の構造を解明(文部科学省 タンパク3000プロジェクト) |

提供:理化学研究所

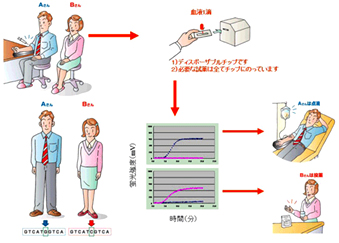

医療現場におけるSNPs解析システム利用の流れ |

全自動のSNPs解析診断システム(凸版印刷株式会社、株式会社島津製作所との共同開発)

本システムでは、1滴の血液から80分以内にSNP判定を行うことが可能。

提供:理化学研究所

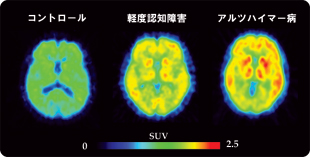

PET(生体内の分子を画像化する装置)を用いて、脳内にアルツハイマー病の原因物質がどの程度蓄積されているかを調べた写真。 |

赤色の部分には原因物質が多く蓄積されている。

写真提供:理化学研究所

「第3次対がん10か年総合戦略」(平成15年7月文部科学大臣・厚生労働大臣決定)を基に、がんの本態解明及びその研究成果を活かした新しい予防法・診断法・治療法の解明を進めている。

文部科学省では、平成16年度からがん免疫療法や分子標的治療法に係る優れた基礎研究成果を臨床に応用するための橋渡し研究として「革新的ながん治療法等の開発に向けた研究の推進」を進めている。また、放射線医学総合研究所で難治性がんに対する画期的な治療法として期待されている重粒子線がん治療研究を推進している。さらに、放射線医学総合研究所が中心となって全国普及に向けた重粒子線照射装置小型化の研究開発を行い、その成果をもとに群馬大学において平成18年度から小型重粒子線照射施設の整備している。

厚生労働省では、がんの本態解明の研究とその成果を幅広く応用するトランスレーショナル・リサーチ、がん医療における標準的治療法の確立を目的とした多施設共同臨床研究、緩和ケア等の療養生活の質の維持向上に関する研究、がんの実態把握とがん情報の発信に関する研究、及び、地域格差の是正を目指した均てん化を促進する体制整備等の政策課題に関する研究に取り組んでいるところである。

経済産業省では、平成17年度から、がんの超早期発見に資する分子イメージング機器の開発や、がん細胞のみをピンポイントに治療するため、「次世代DDS型悪性腫瘍治療システムの研究開発事業」を行っている。

現在、国際的にSARS(サーズ)や新型インフルエンザなどの新興・再興感染症に対する社会不安が増大している。

文部科学省では、科学技術振興調整費によるSARS(サーズ)などの感染症制圧を目指した研究を進めているほか、平成17年度より「新興・再興感染症研究拠点形成プログラム」を開始し、国内外に設置した研究拠点において新興・再興感染症の研究を推進し、我が国の感染症対策に資する基礎的知見の集積を図るとともに、研究活動を通じた人材の養成も行っている。

厚生労働省では、新たにその存在が発見された感染症や既に制圧したかに見えながら、再び猛威をふるいつつある感染症への対応、国内及び諸外国との連携を含めた感染症対策が急務となっていることから、新興感染症、再興感染症、動物由来感染症、感染症の予防診断技術分野、実地調査、国際感染症対策の分野をより強化し研究を行っているほか、国立感染症研究所において、広く感染症に関する研究を先導的、独創的かつ総合的に行っている。

ゲノム科学の発展に伴い、植物ゲノムの構造・機能解析も進展しつつあり、これらの成果をもとに植物機能をコントロールすることにより、食生活の向上等に資する植物の開発が期待されている。

文部科学省では、理化学研究所植物科学研究センターにおいて、シロイヌナズナ等のモデル植物のゲノム機能の解明を通じ、植物の量的、質的な生産力を向上させる研究を推進しており、研究水準も欧米と肩を並べるに至っている。

農林水産省では、主要穀物をはじめとする作物研究の基礎となるイネゲノム研究についてイネゲノムの全塩基配列を解読したほか、有用遺伝子の機能解明、特許化を推進しており、世界的な評価を受けている。

平成17年度から農林水産省は、これまでの研究成果を活かすべく、「食料供給力向上のためのグリーンテクノ計画」を開始し、植物における有用遺伝子の機能と遺伝子間のネットワークを解明し、これを活用した効率的な有用品種の育成技術の確立と、食料安定供給に資する先導的なモデル系統の作出を推進している。

また、ブタの有用遺伝子の単離、機能解明を加速化し、家畜の改良に有効なDNAマーカーの作出を推進するほか、21世紀最大の未利用資源である昆虫に着目し、カイコゲノム解読結果等の昆虫研究の成果を活用した有用物質の生産等、新たな産業の創出に直結する技術開発を推進しており、これらゲノム研究成果等の実用化・産業化を目指し、遺伝子組換え技術を用いた機能性農産物の実用化研究等にも取り組んでいる。

このほか、生産性の高い輪作技術体系の確立、人工生産が困難な養殖種苗の生産技術の開発等を引き続き促進するとともに、平成18年度から、新たな食料自給率目標達成のため、![]() 輸入農産物との競合が激しい加工・業務用国産農産物について、品質や加工適性の面で画期的な特性を有する国産農産物の開発、

輸入農産物との競合が激しい加工・業務用国産農産物について、品質や加工適性の面で画期的な特性を有する国産農産物の開発、![]() 国産飼料の生産性や栄養分を画期的に向上させる品種・栽培技術、及び国産飼料を用いた高品質な肉等の畜産物生産技術の開発を推進している。

国産飼料の生産性や栄養分を画期的に向上させる品種・栽培技術、及び国産飼料を用いた高品質な肉等の畜産物生産技術の開発を推進している。

食品安全を脅かす様々な事例の発生や「食育基本法」の制定などにより、国民の「食」に対する関心は高く、食品の安心・安全確保は重要な課題となっている。このため、厚生労働省では、食品の安全に関する施策の充実と、食品衛生規制に必要な技術の向上のため、添加物、汚染物質、化学物質、残留農薬、微生物、牛海綿状脳症(BSE)、健康食品、モダンバイオテクノロジー応用食品等について、新しい危害要因に関する研究、規格基準策定のための調査研究、公定検査法確立のための開発研究等を推進し、その成果をリスク管理措置に反映させている。さらに、食中毒対策や食品テロのような健康危機管理に関する研究を行っている。

また、農林水産省では、牛海綿状脳症(BSE)の制圧のためのプリオンタンパク質の性状解明・診断技術の開発、人獣共通感染症の国内発生時における国民の不安解消と畜産業への影響軽減に資する診断や予防のための基盤技術開発、抗生物質の使用量低減を目的とした安全・安心な畜産物生産技術の開発等を実施している。さらに、平成18年度から、有害微生物等の検出・低減技術の高度化、食品表示の偽造防止技術及びニュートリゲノミクス等による丸ごと食品の機能性評価手法等の開発に取り組んでいる。

農林水産省では、生物機能を活用して化学肥料や農薬の使用を低減する技術の開発や、平成18年度からeDNA(環境DNA)を利用した土壌生物性評価手法の開発に取り組んでいる。

経済産業省では、高機能タンパク質等の高付加価値物質を閉鎖系で生産する技術の開発や、新エネルギー・産業技術総合開発機構を通じ、植物の物質生産系の経路と機能の解析、バイオリファイナリー技術等を開発するとともに、廃棄物や汚染物質の生分解・処理技術の開発を実施している。

|

写真提供:理化学研究所

ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム(HFSP)においては、「国際」「学際」「若手重視」の原則に基づき、脳機能をはじめとする「生体の複雑な機能」の解明に寄与する研究を対象に、国際的枠組みによる研究助成が行われている。(第3部第3章第4節1(4)参照)。

「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」が平成17年6月に議員立法により改正され、動物実験等については、その第41条において、3R(注2)の概念が明記された。

また、動物愛護法では、実験動物と動物実験等を区別し、実験動物については、環境大臣が基準を定めることとし、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(飼養保管基準)」が平成18年4月28日告示された。文部科学省、厚生労働省、及び農林水産省では、所管する研究機関等に対して統一的な基本指針を策定し、本指針に基づき動物実験等の適正な実施を図っている。また、日本学術会議は、平成18年6月1日に「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」を取りまとめ、公表した。

近年のライフサイエンスの急速な発展は、医療等の分野に革新的成果をもたらすことが期待される一方、新たに人の尊厳や人権に関わるような生命倫理の問題を生起させる可能性がある。これらの問題に適切に対応すべく、総合科学技術会議の生命倫理専門調査会では、生命倫理に関する重要事項について幅広い観点から調査・検討等を行っている。また文部科学省、厚生労働省等においては、必要な法令・指針の整備等を行っている。

人クローン技術に関しては、文部科学省において、「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」(平成12年法律第146号)によりクローン人間の産生を禁止し、同法に基づく指針により人クローン胚の作成・利用については当分の間行わないこととするなど、厳しく規制している。

ヒト受精胚や人クローン胚などの取扱いについては、平成16年7月に取りまとめられた総合科学技術会議意見「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」において、研究目的での作成・利用を限定的に容認することとし、その適正な取扱いを確保する枠組みの整備が求められた。これを受け、文部科学省では人クローン胚の取扱いについて、科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会特定胚及びヒトES細胞等研究専門委員会人クローン胚研究利用作業部会を設置し検討を行っており、平成18年6月に基本的な考え方を中間的に取りまとめたところである。また、生殖補助医療研究目的のヒト受精胚の取扱いについて、文部科学省では科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会生殖補助医療研究専門委員会を、厚生労働省ではヒト胚研究に関する専門委員会を設置し、合同で委員会を開催するなど両者が密接に連携しつつ検討を行っている。

また、ヒトES細胞(注3)研究に関して、文部科学省では、平成13年に策定した指針に基づき、研究計画の審査等を行っており、これまでに樹立計画1件、使用計画42件(うち3件は終了)について指針適合性の確認を行った(平成19年1月末現在)。

このほか、ヒトゲノム・遺伝子解析研究、疫学研究(注4)や臨床研究については、人間の尊厳の尊重、個人情報の適切な管理などが必要となるため、文部科学省、厚生労働省、経済産業省等の関係省が連携して、指針(注5)に基づき、研究の適正な推進を図っている。

遺伝子組換え技術は、基礎生物学的な研究はもとより医薬品の製造や農作物の改良等広範な分野において応用されている技術であるが、生物に新しい性質を持たせるという側面がある。このため、遺伝子組換え生物等による生物多様性への悪影響を防止するために必要な措置を定めた「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号)に基づき、遺伝子組換え生物等の適正な利用の確保を図っている。なお、法施行後、遺伝子組換え生物等の不適切な使用等があったことから、該当機関に対して厳重注意を行うとともに、説明会を開催するなどにより法令の周知徹底を図っている。

遺伝子治療(注6)の確立を目的とする臨床研究については、文部科学省及び厚生労働省が共同で策定した遺伝子治療臨床研究に関する指針に基づき、研究の適正な推進を図っている。

ヒト由来の組織、細胞等の生物材料やその情報は医学・生命科学研究において不可欠であるが、試料の採集・保管・加工・利用の各段階で様々な倫理的・法的・社会的問題が含まれているため、日本学術会議は、「ヒト由来試料・情報を用いる研究に関する生命倫理検討委員会」を設置して、この問題について検討している。

なお、平成18年度において実施された主な研究を各府省別にまとめると、第3-2-1表のとおりである。